Entwicklung medizinischer Geräte

Schnell, schneller, In-silico-Testing

Via Computermodell und Simulation zu testen, spart Zeit und Geld. Dank In-silico-Testing werden Medizingeräte zunächst ohne physische Prototypen entwickelt, geprüft und validiert. Dr. Visa Suomi von Mathworks stand für unseren Fachbeitrag Rede und Antwort und erläutert Vorteile und Hürden.

Die Entwicklung und Prüfung von Medizinprodukten haben sich mit der Einführung von In-silico-Tests in den vergangenen Jahren erheblich verändert. Die zwar nicht neue, aber noch recht junge Methode nutzt die computergestützte Modellierung und Simulation und bietet eine virtuelle Umgebung für die Entwicklung, Prüfung und Validierung von Medizinprodukten.

»In-silico-Testing bedeutet, dass man Computermodellierung und -simulation für die Prüfung und Entwicklung von Medizinprodukten oder auch medizinischer Behandlungen einsetzt. Es handelt sich um eine virtuelle Umgebung, in der Entwickler normalerweise ein physisches medizinisches Gerät und einen physischen Patienten testen würden. Jetzt machen sie das in einer virtuellen Simulation«, erklärt Dr. Visa Suomi, Industry Manager Medical Devices bei Mathworks.

Computermodelle und digitale Zwillinge

Bei der In-silico-Prüfung werden nicht nur virtuelle Modelle des Medizinprodukts, sondern auch der physiologischen Umgebung, in der es arbeitet, erstellt.

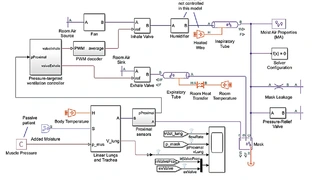

Diese Modelle sind als virtuelle Nach-bildungen physischer Einheiten wie Medizingeräten oder menschlicher Organe de-facto digitale Zwillinge, welche anhand von Computermodellen das Verhalten und die Interaktion dieser Einheiten in einer virtuellen Umgebung simulieren (Bild 1). So kann beispielsweise das Design eines Beatmungsgeräts einschließlich aller Sensoren, Schläuche und Sicherheitssysteme zusammen mit einem virtuellen Modell der Lunge eines Patienten simuliert werden.

Der digitale Gerätezwilling bildet Luftstrom, Druck und die Sicherheitsmechanismen ab, während der Organzwilling den Lungendruck, die Feuchtigkeit und den organischen Luftstrom simuliert. Das Verhalten des Geräts wird über die digitalen Abbilder von Medizingerät und Mensch unter verschiedenen Bedingungen umfassend getestet, ohne dass physische Prototypen gebaut werden oder Patienten involviert sein müssen. Die Simulationen können dazu beitragen, Konstruktionsfehler vorab zu erkennen und die Leistung des künftigen Medizingerätes in einem sehr frühen Stadium des Entwicklungsprozesses zu optimieren.

Vorteile des In-silico-Testings

Herkömmliche Prüfansätze für Medizinprodukte basieren auf physischen Prototypen und langwierigen klinischen Studien, die nicht nur zeitaufwendig, sondern auch teuer sind. In-silico-Tests stellen dagegen eine vielversprechende Alternative dar, da sie eine frühzeitige Prüfung und Verfeinerung von Medizinprodukten in einer virtuellen Umgebung ermöglichen und so den Bedarf an umfangreichen physischen Prototypen und klinischen Studien verringern.

Dr. Visa Suomi bestätigt: »Als großer Vorteil des In-silico-Testings können Medtech-Entwickler das Verhalten ihres Medizinprodukts sehr früh simulieren und direkt an der Zielgruppe testen. Sie können unter vielfältigsten Bedingungen prüfen, wie sich die Funktionalität des Gerätes bei einem simulierten Patienten verhält, ohne dass dazu ein physischer Prototyp oder reale klinische Versuchsaufbauten notwendig wären. Das spart unheimlich viel Zeit und Geld.«

| Vorteile von In-silico-Tests | |

|---|---|

| Wenige rEntwicklungs-kosten | Verringerte Notwendigkeit physischer Prototypen und klinischer Versuche |

| Zeitersparnis | Frühzeitige Identifizierung von Designproblemen, beschleunigter Entwicklungsprozess |

| Sicherheit | Weniger Risiken durch klinische Versuche an Patienten oder Tieren, gesteigerte Gerätesicherheit |

| Flexibilität | Leichtes Ändern und Testen diverser Designparameter ohne Bau neuer Prototypen |

Einer der Hauptvorteile von In-silico-Tests ist die Möglichkeit, komplexe physiologische Verhaltensweisen und Interaktionen zu simulieren. Bei der Entwicklung von kardiovaskulären Geräten können virtuelle Modelle beispielsweise den Herzdruck, den Blutfluss und die elektrische Aktivität simulieren und so ein detailliertes Verständnis dafür vermitteln, wie das Gerät mit dem menschlichen Körper interagieren wird.

Die Fähigkeit unterschiedlichste Umgebungsbedingungen und Fallszenarien abzubilden und auszuwerten, ist besonders vorteilhaft für Geräte mit komplizierten Steuerungssystemen, wie beispielsweise chirurgische Roboter und Infusionspumpen, bei denen eine präzise Modellierung sowohl des Geräts als auch der physiologischen Umgebung entscheidend für die Gewährleistung von Sicherheit und Wirksamkeit ist.

| Einfacher Start: Beratung und vorgefertigte Medtech-Modelle |

|---|

| In-silico-Testing stellt Medizingerätehersteller oft vor initiale Hürden. Ein wesentliches Hindernis ist das erforderliche Fachwissen im Bereich der Computermodellierung und -simulation, das gerade in kleinen und mittelständischen Unternehmen oft noch fehlt. Softwarehersteller wie Mathworks, die Programmierplattformen wie Matlab oder Simulationsprogramme wie Simulink anbieten, offerieren daher zusätzliche Beratung für Applikationsingenieure, um Medizintechnikfirmen bei der Entwicklung und Validierung ihrer Simulationsmodelle zu unterstützen. Darüber hinaus gibt es vorgefertigte Modelle für verschiedene medizinische Geräte wie Herz-Kreislauf-Systeme, Beatmungsgeräte, Infusionspumpen und Dialysegeräte im Download. Die Modelle dienen als Ausgangspunkt für die Erstellung individueller Simulationsaufbauten und sollen insbesondere für KMU die Einführung und den Start von In-silico-Tests erleichtern. www.mathworks.com/medical |

In-silico-Entwicklung in der Praxis

Zu den Referenzkunden von Mathworks, die In-silico-Tests bereits in ihren Entwicklungsprozess integriert haben, gehören u. a. Siemens Healthineers‘ Robotiktochter Corindus oder der Diabetes-Spezialist Tandem Diabetics Care. Die Medizinrobotiker von Corindus nutzen In-silico-Testing, um das Verhalten von Roboterarmen und Aktoren in chirurgischen Robotersystemen zu simulieren. So werden das Design und die Funktionalität optimiert, bevor die Robo-Entwickler physische Prototypen angehen.

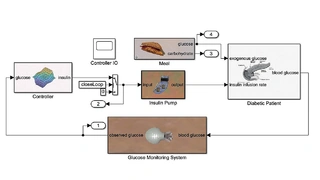

Tandem Diabetes Care verwendet In-silico-Tests für die künstliche Bauchspeicheldrüse t:slim X2, die eine kontinuierliche Glukoseüberwachung und Insulinabgabe ermöglicht (Bild 2). Für eine beschleunigte Markteinführung wurde das Verhalten des Medizingerätes sowohl anhand klinischer Daten als auch anhand von In-silico-Modellen (Bild 3) validiert.

Schnell, schneller, In-silico-Testing, Bilder 3-5

Beeindruckende Ergebnisse lieferten In-silico-Tests laut Dr. Suomi während der Corona-Pandemie: »In den Hochzeiten von COVID-19 wollte die britische Regierung aufgrund des hohen Bedarfs mit der ›UK Ventilator Challenge‹ zügig neue Beatmungs- geräte zur Verfügung stellen. Um den Designprozess zu beschleunigen, wurde auf Computermodellierung und Simulation gesetzt. So konnte das Beatmungsgerätedesign bereits überprüft werden, bevor jegliche Hardware gebaut wurde.« In nur 47 Tagen entwarf das Team ›Cambridge Consultants‹ ein einfaches neues Beatmungsgerät (Bild 4 und 5), das mehrere Einstellungen für das Klinikpersonal, acht Alarme und eine individuelle Mischung aus Luft und Sauerstoff bietet

Regulatorische Akzeptanz?

Die Vorteile des virtuellen Testens liegen auf der Hand, sind im medizinischen Kontext aber zunächst zweitrangig: Entscheidend für eine breite Nutzung in der Medtech-Entwicklung ist die behördliche Akzeptanz von In-silico-Tests. Die FDA (Food and Drug Administration) hat in dieser Hinsicht proaktiv gehandelt und Richtlinien und Whitepaper veröffentlicht, in denen dargelegt wird, wie Computermodellierung und -simulation bei der Überprüfung und Validierung von Medizinprodukten eingesetzt werden können. Insbesondere hat die FDA bereits in bestimmten Fällen Simulationsergebnisse als Beweismittel akzeptiert, Dr. Suomi hat dazu ein Beispiel: »In einem Fall hat der Hersteller von Herzschrittmachern per Simulation nachgewiesen, dass die Wärmeentwicklung bei einem MRT-Scan unter dem von der FDA akzeptierten Schwellenwert lag.« Der Simulations- und Medical-Experte verweist damit auf die steigende Glaubwürdigkeit von In-silico-Tests in der regulatorischen Landschaft.

Zur Adaption in der Medizintechnik sagt Dr. Suomi: »Das amerikanische Medical Device Innovation Consortium (MDIC) führt alle fünf Jahre eine Umfrage zu den größten Herausforderungen bei der Einführung der Technologien durch. In den letzten beiden Berichten nannten Medtech-Hersteller meist regulatorische Bedenken und Unsicherheit als die größten Hürden. Das können wir jetzt widerlegen: Die FDA hat bereits Berichte und Beispiele von Unternehmen veröffentlicht, die diese Methode anwenden. Und auch die EU hat die In-silico-Tests in die Gesetzgebung aufgenommen, d. h. es gibt eine sichere regulatorische Grundlage.«

Die europäische Medical Device Regulation (MDR) akzeptiert In-silico-Tests grundsätzlich als Teil der technischen Dokumentation für Medizinprodukte. Als Bedingung müssen die verwendeten Modelle validiert und ihre Genauigkeit nachgewiesen sein. Dies bedeutet, dass die Modelle zuverlässig und reproduzierbar sein müssen, um von den Regulierungsbehörden akzeptiert zu werden. Oft reichen In-silico-Tests allein jedoch nicht aus. Für ein CE-Kennzeichen müssen sie durch andere Datenquellen wie klinische Studien oder In-vitro-Tests ergänzt werden, um eine umfassende Bewertung der Sicherheit und Wirksamkeit zu gewährleisten. Die Hersteller müssen also sicherstellen, dass die In-silico-Tests den spezifischen Anforderungen der MDR entsprechen, einschließlich der regulatorisch konformen Dokumentation und Berichterstattung der Ergebnisse.

Herausforderungen und Zukunft von In-silico-Tests

In-silico-Tests bieten zwar zahlreiche Vorteile, doch stehen einer breiten Einführung neben der Regulatorik noch einige weitere Herausforderungen entgegen:

- Modelltreue: Die Genauigkeit von In-silico-Tests hängt von der Genauigkeit ihrer zugrunde liegenden Berechnungsmodelle ab. Modelle mit hoher Modelltreue erfordern eine umfangreiche Forschung und Validierung, um sicherzustellen, dass sie das Verhalten in der realen Welt genau nachbilden.

- Organisatorische Hürden: Insbesondere kleinere Unternehmen verfügen unter Umständen nicht über das für die rechnergestützte Modellierung und Simulation erforderliche interne Fachwissen. Dafür ist eine intensive thematische Einarbeitung über Schulungen und Wissenserwerb erforderlich.

- Hohe Initialkosten: Obwohl In-silico-Tests die langfristigen Entwicklungskosten senken, können die Anfangsinvestitionen für die Entwicklung und Validierung von Computermodellen sehr hoch sein.

Trotz der anfänglichen Kosten, die mit der Entwicklung und Validierung von Simulationsmodellen verbunden sind, überwiegen die langfristigen Vorteile des In-silico-Testings. Gerade Medizintechnikunternehmen können laut Dr. Suomi ihre Forschungs- und Entwicklungskosten und -zeiten erheblich reduzieren, indem sie weniger auf physische Prototypen und mehr auf virtuelle Simulationen zurückgreifen. Dieser Ansatz ermögliche auch eine kontinuierliche Verbesserung und Verfeinerung der Modelle, wodurch der Entwicklungsprozess effizienter wird und sich an neue Technologien und Anforderungen anpassen lässt.

In-silico-Tests wird dementsprechend ein großes Potenzial zugeschrieben, die Entwicklung von Medizinprodukten nachhaltig zu verändern, da sie eine effizientere, kostengünstigere und sicherere Alternative zu herkömmlichen, physischen Testmethoden darstellen. Da die Rechenmodelle immer besser werden und die Aufsichtsbehörden die Simulationsergebnisse zunehmend akzeptieren, ist zu erwarten, dass In-silico-Tests immer häufiger eingesetzt werden, was gerade unter dem aktuellen Markt- und Technologiedruck zu einer schnelleren und innovativeren Entwicklung von Medizinprodukten führen soll.