Neue Aufnahmetechnik für die Mammografie

Der »fliegende Brennpunkt« gegen Brustkrebs

Weitwinkel in der Brustkrebsvorsorge: Der »Flying Focal Spot« ermöglicht 3D-Mammografie-Aufnahmen fünfmal schneller und in höchster Tiefenauflösung – bei gleicher Strahlendosis. Das Resultat sind schärfere Bilder und eine viel kürzere Scanzeit für Patienten. Wie funktioniert die Röntgen-Technologie?

Ob Frau oder in seltenen Fällen auch Mann: Jeder, der einmal einen Knoten in seiner Brust ertastet hat, kennt die brennende Ungewissheit und den folgenden Diagnose-Marathon zwischen Frauenarzt, Radiologie und schlimmstenfalls Onkologie. Denn leider ist Brustkrebs mit aktuell fast 75.000 Neuerkrankungen pro Jahr in Deutschland die mit Abstand häufigste Krebsart bei Frauen. Jede dritte Frau mit Krebs hat Brustkrebs und durchschnittlich wird jede achte Frau im Laufe ihres Lebens die Diagnose Brustkrebs erhalten. Trotz einer in Deutschland guten relativen Überlebensrate von 88 Prozent, werden rund 8.500 Frauen in den folgenden fünf Jahren daran sterben.

Brustkrebs-Früherkennung ist entscheidend

So erschreckend hoch diese Zahlen sind, so viel investiert die Politik und Forschung wie auch die Medizingerätehersteller in die Früherkennung. Denn wie hoch die Chancen liegen, ein »Mammakarzinom« zu überleben, hängt von einer möglichst frühen Entdeckung kleinster Knötchen oder Veränderungen im Brustgewebe ab. So hat eine aktuelle Auswertung des Bundesministeriums für Gesundheit die Wirksamkeit des systematischen Mammografie-Screenings, wie es in Deutschland seit 2005 für Frauen zwischen 50 und 75 Jahren angeboten wird, bestätigt. Laut der Studie des Bundesamtes für Strahlenschutz und der Universität Münster, die auf Daten aus den Jahren zwischen 2009 und 2018 basiert, gingen die Brustkrebs-Todesfälle unter den Frauen, die am Screening teilnahmen, um zwischen 20 und 30 Prozent zurück. Etwa jeder vierte Todesfall wurde also durch eine frühzeitige Diagnose verhindert.

Limitation 2D-Bildgebung

Trotz dieser Erfolge bleibt eine technologische Herausforderung der 2D-Mammografie bestehen: Die klassische Mammografie arbeitet mit zweidimensionaler Projektionsradiografie, bei der jeweils einzelne Röntgenbilder der Brust aufgenommen werden. Der Detektor liegt unter der Brust, die Strahlenquelle darüber. Obwohl die Auflösung hoch ist, bleiben die Kontrastunterschiede zwischen den Weichgewebestrukturen – vor allem zwischen dichtem Drüsengewebe und Tumoren – gering. Das erschwert Ärzten die sichere Differenzierung: »Der Weichgewebekontrast ist weniger ausgeprägt als beispielsweise bei Knochen, die Unterscheidung zwischen Tumor und dichtem Gewebe bleibt schwierig«, erklärt Ronald Fröhlich, Marketingleiter Röntgenprodukte bei Siemens Healthineers. Geschätzt würden bei der klassischen Projektionsradiografie durch den geringen Kontrast im Weichgewebe rund 30 bis 35 Prozent der Tumore nicht erkannt. »Die Mammographie hat viele Vorteile, etwa dass die hohe Anzahl an klinischen Screenings damit vergleichsweise günstig und zügig durchführbar ist. Zudem bietet sie eine gute Mikroklassifikation gegenüber anderen Diagnoseverfahren«, sagt Fröhlich. »Dennoch sind rund ein Drittel an unerkannten Tumoren zu viel.«

Tomosynthese – Die 3D-Mammographie der Brust

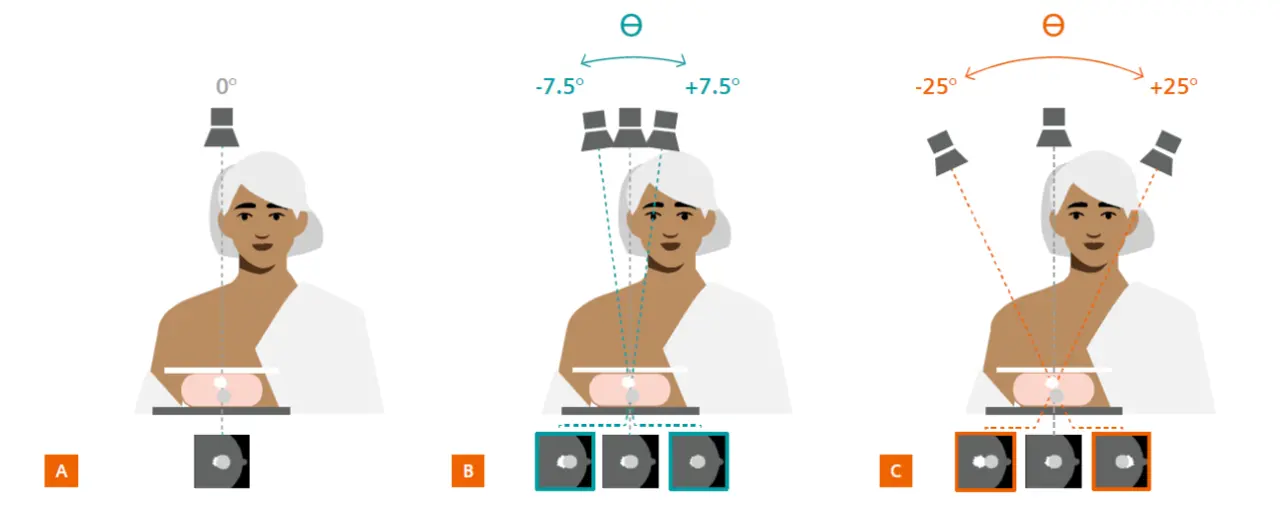

Seit rund zehn Jahren setzen Medizingerätehersteller daher auf die sogenannte Tomosynthese. Das digitale Mammografie-Verfahren erzeugt durch einen Schwenk der Röntgenröhre multiple Projektionsaufnahmen der Brust aus unterschiedlichen Winkeln. Über die Rekonstruktion mit computergestützten Algorithmen entsteht ein voluminöses Schichtbild, was eine schärfere Tiefenauflösung ermöglicht. Internationale klinische Vergleiche zeigen, dass die Tomosynthese gegenüber der 2D-Mammographie die Erkennungsrate invasiver Tumore in der Brust um zwischen 43 und 65 Prozent erhöht.

Ein Blick auf die Aufnahmetechnik zeigt: Dafür sorgen typischerweise 15 bis 25 Einzelprojektionen bei einem maximalen Schwenkwinkel von 50 Grad – dies ist technisch der größte marktgängige Winkel, der den 3D-Effekt maximiert und die beste Tiefenauflösung sicherstellt. Die Trennung überlappender Gewebestrukturen profitiert von der Weitwinkel-Bildgebung durch die großen Winkelunterschiede der Projektionen. Zudem kann die Tomosynthese frühe Hinweise auf Gewebeveränderungen geben und so auf Krebsvorstufen hindeuten. Auch die Anzahl falsch-positiver Diagnosen wird reduziert. Die Tomosynthese bietet damit einen erheblichen diagnostischen Vorteil, da sie die Fähigkeit zur Früherkennung von Brustkrebs deutlich verbessert und unnötige Nachuntersuchungen reduziert.

Auch Tomosynthese hat Grenzen

Trotz der deutlichen Verbesserungen gegenüber der 2D-Mammographie hat auch die Tomosynthese Limitierungen. Zum einen ist der Aufnahmewinkel konstruktionsbedingt begrenzt, was sich auf die die Tiefenauflösung des 3D Bildes durchschlägt.

Dennoch sind »50 Grad das Maximum, um den Detektor und gut verwertbare Projektionen zu erreichen«, sagt Ronald Fröhlich. Das eigentliche Problem sei aber die Bewegung der Röntgenröhre um die Brust. »Wird der Schuss des Röntgenstrahls in Bewegung ausgelöst, führt dies wie beim Fotografieren eines schnellen Autos zu Bewegungsunschärfe«. Um dies zu vermeiden, stoppen manche Hersteller die Röntgenröhre kurz während der Strahlungsauslösung, was zu Schwingungen im System führen kann, andere fotografieren in kleinerem Winkel nacheinander und verkürzen mit dieser Methode gleichzeitig die Untersuchung auf rund fünf Sekunden.

»Bei Siemens Healthineers haben wir uns für den größtmöglichen Weitwinkel entschieden, weil dies die beste Tiefenauflösung bietet, um Tumore von dichtem Gewebe zu unterscheiden,« erklärt Fröhlich, auch wenn die Untersuchung dadurch rund 25 Sekunden dauerte. Die Prämisse des Medizingeräteherstellers sei hier klar: »Die diagnostische Akkuratesse steht für uns an erster Stelle«. Bei einer Gesamtdauer der Untersuchung von rund 10 Minuten seien 20 Sekunden nach Auffassung der Erlanger zugunsten der Qualität zu vernachlässigen. Dennoch ist dem Radiologieexperten bewusst, dass auch der Komfort für die Patienten wichtig ist: »Die Brust ist während der Aufnahmezeit zusammengedrückt, diese Kompression ist sehr unangenehm«.

Die Flying-Focal-Spot-Technik

Die Technologie des »Flying Focal Spot« soll genau diesen Zwiespalt aufheben – und sowohl diagnostische Genauigkeit als auch eine möglichst angenehme, ergo kurze, Untersuchung ermöglichen. Aktuell kommt das neue Verfahren bereits über die Platinum Tomo-Technologie von Siemens Healthineers in dessen »Mammomat B.Brilliant«-Geräten zum Einsatz.

Der technologische Kern der Flying-Focal-Spot-Technik entspringt ursprünglich der Computertomographie (CT), wo seit Jahren dynamische Fokalpunktsteuerungen genutzt werden, um mehrere Schichten in kurzer Zeit aufzunehmen und Artefakte zu minimieren. Grundprinzip jeder Röntgenröhre ist der Brennfleck: Ein Elektronenstrahl wird durch eine Kathode hinausgeschleudert und auf das Anodentarget – meist aus Wolfram – fokussiert. Dort erzeugen die abgebremsten Elektronen als Bremsstrahlung die Röntgenstrahlung. Konventionell ist dieser Fokus fixiert und erzeugt einen punktförmigen Strahlenkegel. Die Wolfram-Anode ist wegen ihrer hohen Schmelztemperatur (ca. 3400 °C) und hohen Dichte (>19 g/cm³) das Material der Wahl, da sie eine effiziente Röntgenstrahlerzeugung bei hohen Elektronenströmen erlaubt. Der Brennfleck misst etwa 0,2 mm und stellt einen Kompromiss zwischen Strahlungsleistung und Auflösung dar.

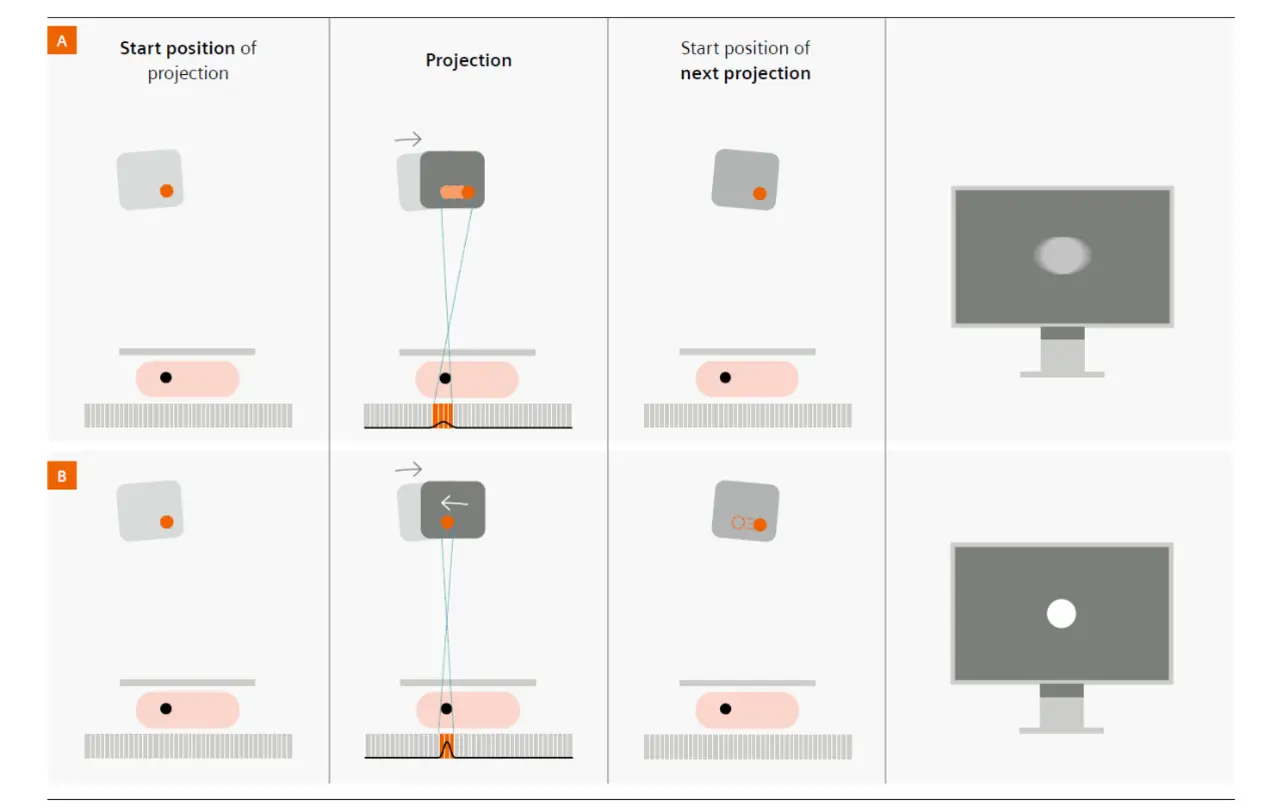

Mit der Flying-Focal-Spot-Technik wird der Elektronenstrahl während der Bewegung der Röhre aktiv und synchron durch schnell schaltbare magnetische oder elektrische Felder innerhalb der Röhre abgelenkt. Fröhlich erklärt: »Sobald der Schuss ausgelöst wird, bewegen wir den Auslösepunkt in die entgegengesetzte Richtung der Röhrenbewegung, sodass der Strahl aus Sicht der Brust quasi stillsteht.«

Nach Ende des Schusses springt der Brennfleck zurück bis zum nächsten Impuls. Diese elektronische Steuerung ersetzt mechanische Masseträgheitsbewegungen mit schaltbaren Feldern, die in Mikrosekunden reagieren. Dadurch wird Bewegungsunschärfe vollständig eliminiert, die Bilder werden schärfer als bei der ursprünglichen Tomosynthese, und es ist möglich, den Schwenkvorgang der Mammografie-Röhre von 25 Sekunden auf rund fünf Sekunden zu reduzieren – bei einer konstanten Anzahl von 25 Einzelprojektionen. Heraus kommt ein detaillierter, tiefenaufgelöster Tomosynthese-Scan über 50 Grad in nur fünf Sekunden.

Technische Kettenreaktion: Neuer Detektor ohne Ghosting

Die dank der »Flying Focal Spot«-Technologie beschleunigte Bildgebung birgt weitere entwicklungstechnische Herausforderungen: Um der gestiegenen Winkelgeschwindigkeit gerecht zu werden, braucht es neue Detektoren, die die Bilder auch schnell genug auslesen. Hauptknackpunkt sind sogenannte Ghosting-Effekte: »Dieses ‚Nachziehen‘ der Bildinformationen muss schnell abklingen, damit der Detektor bereit für das nächste Bild ist,« sagt Ronald Fröhlich. Der ganze Detektoraufbau musste optimiert werden: Die Detektorpixel der sehr spezialisierten Mammographiedetektoren haben bei Siemens Healthineers jetzt eine Größe von 85 µm x 85 µm, jeweils mit einem eigenen Transistor zur raschen Signalaufnahme und schnellem Löschen. Sowohl Detektormaterial als auch die Ausleseelektronik wurden optimiert, um zum Einen eine schnelle Bildfolge zu gewährleisten und zum Anderen die genannte Ghosting-Effekte bei der hohen Geschwindigkeit zu vermeiden (25 Bilder in 5 Sekunden). Zuem wurden auch die Bildrekonstruktionsalgorithmen weiterentwickelt, um Artefakte in den 3D-Bildern zu minimieren. Diese gesammelten Entwicklungsmaßnahmen waren essenziell, um »die durch die Flying-Focal-Spot-Technologie erzeugte Bildflut effizient und in höchster Qualität zu verarbeiten«.

Gleiche Strahlendosis, mehr Präzision

Neben den Gewinnen in Geschwindigkeit und Auflösung weisen die mit dem Flying-Focal-Spot-Verfahren aufgenommenen Einzelbilder deutliche Schärfegewinne auf; insbesondere die Mikroverkalkungen, die für eine frühzeitige Brustkrebsdiagnose essenziell sind, werden schärfer und ärmer an Artefakten abgebildet. So beeinflussen typische Bildstörungen, etwa durch Metall-Clips während der präoperativen Planung oder durch Hautfalten und andere Unregelmäßigkeiten, »bei diesem Verfahren den Bildeindruck deutlich weniger«, sagt Fröhlich.

Wichtig ist auch die Strahlendosis: Trotz der erheblich beschleunigten Aufnahme wird die Dosis für einen Patienten in den neuen Healthineers-Geräten gegenüber der bisherigen Tomosynthese nicht erhöht. Fröhlich erläutert: »Die Dosis bleibt gleich. Das Bild wird allein durch den ‚fliegenden Brennpunkt‘ schneller und schärfer geschossen«.

Klinische Anwendung und Innovation

Das Healthineers‘sche Platinum Thomo-System mit der Flying-Focal-Spot-Technologie wird seit 2024 vor allem in der diagnostischen Nachsorge eingesetzt. Für die standardmäßige Integration und damit verbundene Kostenübernahme der Tomosynthese in nationalen Screening-Programmen laufen aktuell Studien, wie die ToSyMA-Studie der Universität Münster, die die Wirksamkeit im Vergleich zur klassischen 2D-Mammographie evaluiert. Die Ergebnisse der Studienphase 1 sind eindeutig: Brustkrebs wird mit der weiterentwickelten Mammographie-Technik signifikant häufiger entdeckt als mit der Standard-Mammographie.

Aktuell ermittelt die ToSyMa-Studie in Phase 2, ob die 48 Prozent höhere Detektionsrate bei Tumoren am Ende auch tatsächlich zu weniger Todesfällen durch Brustkrebs führen – und sich die Tomosynthese damit für den Einsatz im klinischen Screeningalltag auszahlt. Geräte mit »Flying Focal Spot« böten dann das Extra-Quäntchen Bildqualität und Diagnosepräzision für Ärzte sowie eine schnellere und komfortablere Mammografie-Untersuchung für Patienten.

Mit der beschleunigten Detektion und die intelligente 3D-Bildverarbeitung schafft die Flying-Focal-Spot-Technik zudem eine gute Basis für künftige Innovationen in der diagnostischen Bildgebung. Die drastisch verkürzte Untersuchung beschleunigt den Workflow, ohne zu Lasten der diagnostischen Sicherheit zu gehen. So könnten beispielsweise mobile Screening-Einheiten – wie etwa Mammographie-Busse für den Einsatz in ländlichen Regionen – besonders von der kompakten Aufnahmezeit profitieren und mit einer größeren Zahl an untersuchten Frauen pro Haltepunkt eine breitere, flächendeckende Vorsorge unterstützen.

Für Ronald Fröhlich ist die Tomosynthese der erste Schritt der Diagnostik – im Screening, aber auch bei der Abklärung unklarer Befunde. Erst, wenn der Arzt etwas Suspektes sehe, könnten weitere Verfahren wie kontrastmittelbasierte Verfahren greifen. »Im ersten Schritt sehe ich die Tomosynthese als das Verfahren der Wahl. Die Flying-Focal-Spot-Technik hebt sie jetzt auf ein neues Niveau.«

Per Flying Focal Spot zu mehr Frauengesundheit

Mit der elektronische Brennflecksteuerung eliminiert die Flying-Focal-Spot-Technologie zentrale Engpässe der klassischen Tomosynthese. Das ursprünglich aus der Computertomografie stammende Verfahren erlaubt in der Mammografie eine fünffach schnellere Aufnahmegeschwindigkeit bei verbesserter Bildqualität sowie gleichbleibender Strahlenbelastung.

Der deutliche Komfortgewinn für Patienten durch kürzere Kompressionszeiten der Brust und die höhere Bildschärfe können im klinischen Alltag helfen, sowohl den medizinischen als auch den ökonomischen Anforderungen besser gerecht werden und möglicherweise die Todesfälle bei Brustkrebs weiter zu senken. Auch wenn offizielle Studienergebnisse noch ausstehen: Jeder zusätzlich und früher entdeckte Tumor erhöht auf jeden Fall die Chance auf Heilung. (uh)