Programmierbare Materialien

Vereinfachte Fingerprothese beugt sich ohne Schrauben

Fraunhofer-Forschende haben einen Prothesenfingers entwickelt, der aus einem einzigen Bauteil besteht. Das multistabile Metamaterial ersetzt die herkömmliche mehrteilige Konstruktion und lässt sich in vier Positionen fixieren. Die passive Prothese soll günstiger und einfacher zu handhaben sein.

Eine Handprothese ist mehr als ein Ersatz für verlorene Anatomie. Sie muss sich anziehen lassen wie ein Paar Schuhe, im Alltag verläßlich funktionieren und sich halbwegs natürlich anfühlen. Dazu kommt: Passive Handprothesen sind für viele Betroffene die einzige bezahlbare Option.

Doch ihre Mechanik ist komplex: Mehrere Bauteile müssen verschraubt, justiert und regelmäßig gewartet werden. Die Folge sind hoher Montageaufwand und Verschleiß im Alltag. Fraunhofer-Forscher haben nun einen anderen Weg eingeschlagen – mit einem Finger, der komplett aus einem programmierbaren Material besteht und ohne Schraubverbindungen auskommt.

Einteilige Konstruktion statt Schraubverbindungen

Die Institute LBF, IWM, ITWM und IAP haben ein multistabiles Fingergelenk entwickelt, das vier stabile Positionen in 30-Grad-Schritten einnehmen kann. Ziel ist es, passive Handprothesen zu vereinfachen und gleichzeitig funktionaler zu gestalten.

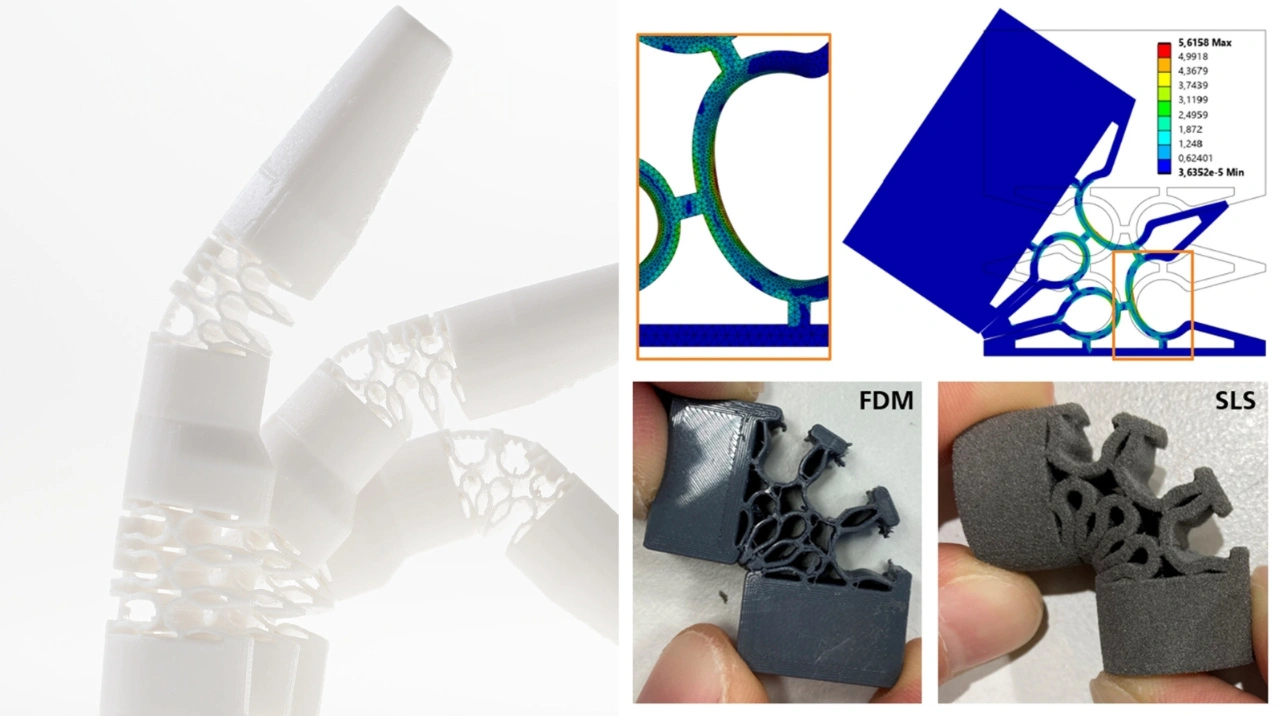

Die Gelenkstruktur basiert auf einem Metamaterial, das ursprünglich für Ellenbogenprothesen entwickelt wurde. Das Fraunhofer LBF in Darmstadt passte die Struktur für den deutlich kleineren Bauraum an, sodass trotz kompakter Abmessungen eine 90-Grad-Beugung möglich ist. FEM-Simulationen halfen, Materialspannungen zu reduzieren und die Haltbarkeit zu steigern.

Bistabile Zellen als Schalter

Herzstück der Entwicklung sind bistabile Einheitszellen des Fraunhofer IWM. Sie nutzen elastische Balken, die unter Zugbelastung in einen zweiten stabilen Zustand übergehen. Das Fraunhofer ITWM unterstützte mit der Software ProgMatCode bei Analyse und Optimierung der Zellgeometrie. Mehrere dieser Zellen ergeben zusammen mit der Gelenkstruktur das multistabile Fingergelenk.

Am Fraunhofer IAP entstand ein kompletter Finger mit zwei Gelenken aus einem einzigen Bauteil – additiv gefertigt per Fused Deposition Modeling oder Selective Laser Sintering. Die Montage entfällt, während sich die Außenkontur weiterhin individuell anpassen lässt.

Einsatz über die Prothetik hinaus

Neben der Handprothetik sehen die Entwickler Einsatzmöglichkeiten in der Orthetik und als Greifsystem in der Automatisierungstechnik. Dort könnte die Technologie die Effizienz und Sicherheit verbessern. Passive Handprothesen mit gelenkigen Fingern sind aufgrund der geringen Kosten für viele Anwendungen attraktiv.

Programmierbare Metamaterialien könnten laut Fraunhofer komplexe technische Systeme aus vielen Bauteilen durch ein einzelnes, lokal konfiguriertes Material ersetzen. Das Cluster erwartet vor allem in der Medizintechnik, Umwelttechnologie und bei der Miniaturisierung ein großes Potenzial für die neuartigen Materialien.

| Hintergrund: Programmierbare Materialien & Metamaterialien |

|---|

| Komplexer werdende Anforderungen an das Materialverhalten bringen die klassischen Konzepte der Materialauswahl und -auslegung an ihre Grenzen. Das Fraunhofer Cluster of Excellence Programmable Materials CPM ist ein Zusammenschluss aus verschiedenen Fraunhofer-Instituten mit überschneidenden und sich ergänzenden Kompetenzen. Das Ziel ist die Entwicklung sogenannter »programmierbarer Metamaterialien«, die sich an Umgebungsbedingungen adaptieren, klassische Systemansätze ersetzen oder zwischen verschiedenen Eigenschaften geschaltet werden können. Mechanische Metamaterialien bestehen aus Werkstoffen, deren makroskopischen Eigenschaften durch eine mesoskalige (µm-cm) Strukturierung aus sogenannten Einheitszellen gezielt eingestellt werden. In programmierbaren Metamaterialien ist diese Mesostruktur nicht mehr fest, sondern verändert sich unter bestimmten Randbedingungen oder durch äußere Stimulierung reversibel. Des Weiteren können geometrische Parameter in der Struktur variiert werden, um die Funktionalität eines makroskopischen Bauteils zu optimieren. Programmierbare Materialien haben das Potential einen Paradigmenwechsel im Umgang mit und beim Gestalten von Materialien einzuleiten, da sie technische Systeme aus vielen Bauteilen und Materialien durch ein einzelnes, lokal konfiguriertes Material ersetzen. Sie ermöglichen damit kleinere Systemgrößen und reduzieren die Komplexität des Gesamtsystems sowie die Abhängigkeit von großen Infrastrukturen. Gerade in hoch technologisierten Bereichen wie der Soft-Robotic können programmierbare Materialien helfen, die zunehmende Anfälligkeit durch komplexe Miniaturisierung wieder zu reduzieren. Neben der höheren Funktionsintegration und der damit verbundenen Ressourceneffizienz gestatten programmierbare Materialien in Zukunft auch gänzlich neue Funktionalitäten, die sich bisher nicht realisieren ließen. Besonders hohes Potenzial bieten sie dort, wo eine hohe Effektivität oder Komfort, ein geringer Platzbedarf oder eine hohe Individualität gefordert sind. Das Cluster erwartet insbesondere in den Branchen Medizin- bzw. Gesundheitstechnik, Umwelttechnologie und Miniaturisierung von Technologien vielversprechende Lösungen mit programmierbaren Materialien. |