Vom Auto zum Kraftwerk

Wie V2G die Energienetze der Zukunft stärkt

Mit V2G wird das E-Auto zum Energiespeicher. Dies hilft dabei, Spitzenlasten im Stromnetz zu vermeiden sowie den zuverlässigen Betrieb verteilter Energieressourcen zu ermöglichen. Durch State-of-the-art-Simulationsmodelle und smarte Ladealgorithmen lässt sich dabei das Energiemanagement optimieren.

Für Ingenieure in der Elektromobilität besteht die größte Herausforderung darin, die Schwankungen von Energieangebot und -nachfrage auszugleichen sowie Netzüberlastungen zu vermeiden, die entstehen, wenn Elektrofahrzeuge in unregelmäßigen Abständen an das Netz angeschlossen werden. Eine Lösung für dieses komplexe Unterfangen besteht darin, die Batterien von Elektrofahrzeugen als Energiespeicher zu verwenden, um die Netzreaktion zu verbessern.

Diese Methode wird als Vehicle-to-Grid (V2G) bezeichnet. Sie ermöglicht es, verteilte Energieressourcen sicher zu betreiben, komplexe Energieflüsse effizienter zu gestalten und Energieverluste zu minimieren. Derzeit gibt es noch viele Herausforderungen zu bewältigen, bevor Vehicle-to‑Grid in großem Umfang genutzt werden kann. Trotzdem geht man davon aus, dass die V2G‑Technologie in den kommenden Jahren in unseren Alltag implementiert wird.

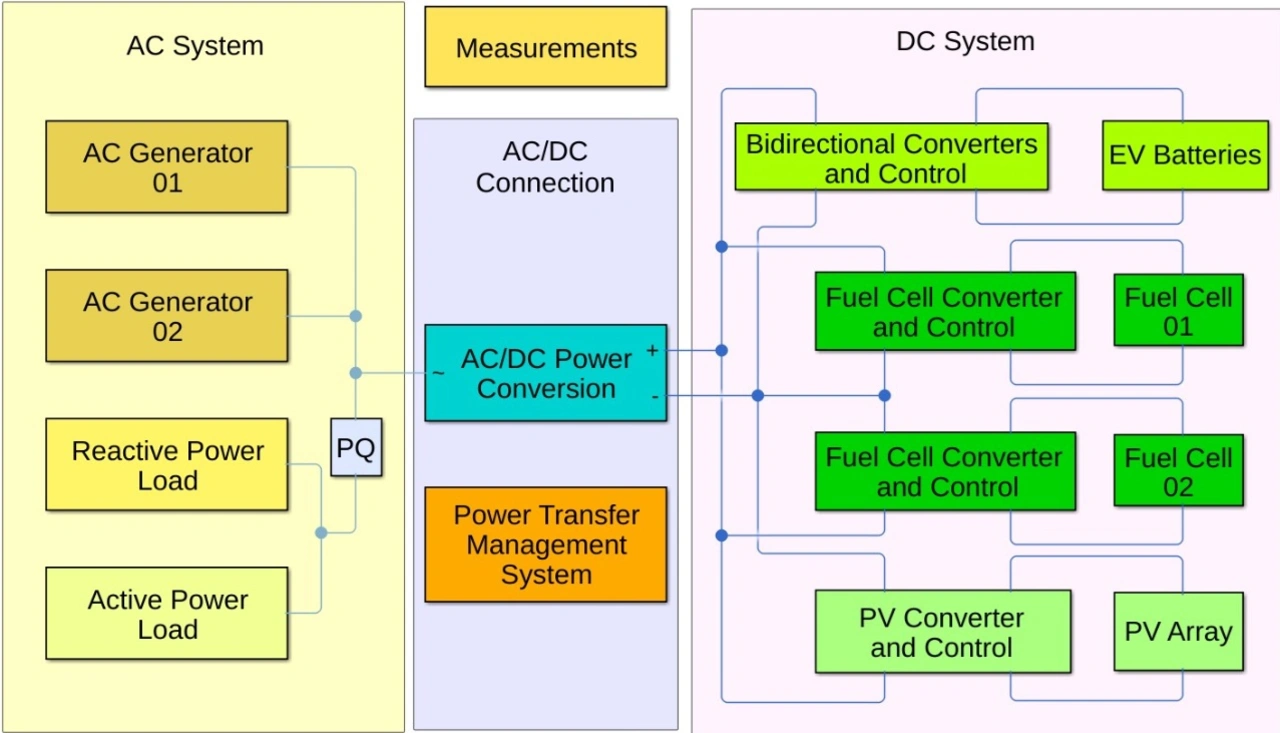

Um solche dynamischen Energiesysteme zu steuern, müssen Ingenieure erstens den bidirektionalen Stromfluss zwischen Elektrofahrzeugen und dem Netz gewährleisten und zweitens vorhersagen, wie hoch die gesamte elektrische Last ist und wann Elektrofahrzeuge voraussichtlich an das Netz angeschlossen werden. Dazu verlassen sie sich auf bidirektionale Stromrichter und simulationsbasierte Technologieentwicklung.

Entwicklung bidirektionaler Stromrichter

Wer eine Elektrofahrzeug-Batterie als Speichereinheit nutzt, muss einen bidirektionalen Stromrichter verwenden, um den Stromfluss zu ermöglichen, und ein digitales Steuerungssystem, das die Geräte umschaltet und so Spannung und Strom reguliert. Diese Komponenten ermöglichen es dem Wandler, den erforderlichen Leistungsfluss zwischen der Batterie und dem Stromnetz zu erreichen.

Wenn sie bidirektionale Stromrichter entwickeln, simulieren Konstrukteure mithilfe von Verhaltensmodellen auf einem Desktop-Computer die Batterie, den Stromrichter mit seinen Steueralgorithmen sowie die Netzverbindung. Simulationsmodelle sind wertvoll, weil sie das Verhalten der Technologie während der Entwicklung präzise darstellen und helfen, technische Herausforderungen in jeder Phase des Entwicklungsprozesses zu bewältigen.

Beispielsweise können Modelle von Wandler-Durchschnittswerten in den Entwurf von Rückkopplungsreglern implementiert werden. Diese Modelle erfassen die Spannungs- und Stromreaktion innerhalb der Bandbreite des Steuerungssystems präzise und blenden dabei den Effekt der Leistungselektronikschaltung aus. Dies vereinfacht das Modell, da keine Simulation über höhere Frequenzen erforderlich ist. Ingenieure können die Iterationen des Steuerungsentwurfs so schneller durchführen. Mithilfe der Desktop-Simulation lässt sich außerdem die Reaktion netzgekoppelter Ladestationen bewerten, die Einhaltung von Netzregeln beurteilen und Algorithmen für Predictive Maintenance entwickeln, die die Systemverfügbarkeit verbessern.

Beim Design der Steuerung für bidirektionale Stromrichter stimmen Ingenieure die Parameter ab, um eine stabile und schnelle Reaktion zu gewährleisten. Außerdem sorgen sie dafür, dass das System sowohl die Stromflussrichtung als auch die Spannungspolarität steuern kann. Sobald die Rückkopplungssteuerung entworfen ist, können Ingenieure sie anhand eines detaillierteren Modells bewerten, das die leistungselektronische Schaltung umfasst. Bei der Überprüfung des Rückkopplungssteuerungssystems bewerten sie außerdem die Auswirkung von hochfrequenten Harmonischen.

Mithilfe der Desktop-Simulation kann die Systemreaktion auch unter Bedingungen geprüft werden, die auf physischer Hardware nur schwer oder gefährlich zu testen wären. Beispielsweise können Ingenieure mit solchen Simulationen Algorithmen zur Fehlerüberwachung und -isolierung in einer sicheren, wiederholbaren Umgebung entwickeln und gründlich testen. Nachdem sie das Design in der Desktopumgebung überprüft und validiert haben, können Steuerungs- und Überwachungsalgorithmen automatisch in C- oder HDL-Code in Produktionsqualität konvertiert werden. Dieser Code kann dann in einer Echtzeitumgebung getestet werden, um das Risiko weiter zu reduzieren, bevor die endgültige Hardwareauswahl getroffen wird.

Die Integration bidirektionaler Stromrichter in das Stromnetz ist nur ein Teil der Herausforderung. Damit der großflächige Einsatz von Elektrofahrzeugen und bidirektionalen Stromrichtern weder die Stabilität noch die Zuverlässigkeit des Netzes beeinträchtigt, müssen Ingenieure ermitteln, wie diese Systeme unter den unterschiedlichsten Betriebsbedingungen mit dem Netz interagieren. Ingenieure verwenden dabei ein wichtiges Tool: Simulationsstudien auf Systemebene, um die Leistung auf Komponenten- und Netzebene zu bewerten.

Mit Simulationen die Folgen des E-Auto-Ladens für das Stromnetz verstehen

Um die Auswirkungen des Ladens von Elektrofahrzeugen auf die Netzreaktion zu beurteilen, sind detaillierte Simulationsstudien des Stromsystems erforderlich. Diese können Ingenieure mithilfe des Model-Based Design durchführen. Netzsimulationen werden grob in zwei Typen unterteilt: Phasor und elektromagnetische Transienten (EMT).

Phasor-Simulationen eignen sich besonders für langfristige Studien zu den Auswirkungen des Ladens von Elektrofahrzeugen auf das Stromnetz. Denn sie ermöglichen quasistatische Simulationen über größere Zeitschritte und längere Zeiträume. Eine quasistatische Simulation erfordert keine detaillierte Simulation dynamischer Reaktionen. Im Mittelpunkt steht dabei die Bewegung durch viele Betriebspunkte. Die Zeitschritte reichen von wenigen Minuten bis zu einer Stunde, während die untersuchten Zeiträume von wenigen Stunden bis zu einem Jahr oder mehr umfassen können.

Quasistatische Simulationen über lange Zeiträume liefern Informationen zum voraussichtlichen Strombedarf während der gesamten Lebensdauer des Systems. Sie werden zur Dimensionierung von Komponenten, zur Bewertung von Technologiemixen und zur Planung von System-Upgrades verwendet. EMT-Studien sind erforderlich, wenn detailliertere Informationen über den Betrieb bestimmter Technologien erforderlich sind, beispielsweise, wenn die Auswirkungen von Oberschwingungen in leistungselektronischen Schaltanlagen auf das Stromnetz beurteilt werden sollen.

Ladestationen für Elektrofahrzeuge werden üblicherweise über Wechselrichter (IBRs) an das Stromnetz angeschlossen. Dabei handelt es sich um Stromrichter mit digitaler Steuerung. Die IBR-Simulation erfordert kleine Zeitschritte – in der Größenordnung von Mikrosekunden oder Nanosekunden. So lassen sich sowohl die Auswirkungen des Schaltens der Leistungselektronik erfassen als auch die Topologie und Steuerungssysteme des Stromrichters im Detail modellieren.

Bei Netzauswirkungsstudien müssen Ingenieure potenziell Tausende von Betriebsszenarien berücksichtigen, bei denen Elektrofahrzeuge an mehreren Netzstandorten angeschlossen werden. Für eine effiziente Simulation von Betriebsszenarien im großen Maßstab können die Szenarien durch Parallelrechnen auf mehrere Kerne verteilt werden.

Lumen Freedom entwickelt V2G-fähige kabellose Ladesysteme

Lumen Freedom, ein australisches Start-up-Unternehmen im Bereich der Automobiltechnik, verwendete Model-Based Design, um kabellose Ladesysteme mit integrierter Flexibilität zu entwickeln, die zukünftigen Anforderungen gerecht werden. Indem sie Modelle der Kommunikationssysteme, der Leistungselektronik und der Zustandsmaschine erstellten, konnten die Ingenieure den Betrieb des Systems simulieren. Die Ingenieure verwendeten MATLAB und Simulink, um die Kernsoftwaremodelle, die Hauptlogik für das gesamte System und den Kommunikationscontroller zu entwerfen, der die Kommunikation zwischen dem Fahrzeug und dem Ladepad verwaltet. Rod Wilson, General Manager von Lumen Freedom, ist sich sicher: »Unser System wird für den Übergang zu Vehicle-to-Home- und Vehicle-to-Grid-Szenarien bereit sein, wenn die Nachfrage da ist.«

Fazit: V2G als Katalysator für die Netzmodernisierung

V2G-Technologie kann die Netzstabilität und -effizienz verbessern, indem sie das bidirektionale Laden von Elektrofahrzeug-Batterien ermöglicht. Dieser Ansatz bringt Vorteile auf Systemebene. Er hilft, Spitzenlasten im Netz zu reduzieren und den zuverlässigen Betrieb verteilter Energieressourcen zu unterstützen. Fortschrittliche Simulationsmodelle und intelligente Ladealgorithmen ermöglichen eine präzise Optimierung des Energiemanagements, verbessern die Netzstabilität und verringern die Abhängigkeit von emissionsintensiven Kraftwerken. Da V2G-Systeme immer mehr Verbreitung finden, sind die kontinuierliche Weiterentwicklung und strenge Validierung dieser Technologien von entscheidender Bedeutung – nur so lässt sich eine nachhaltige und robuste Energieinfrastruktur aufbauen.

Der Autor

Robert Ter Waarbeek

ist Principal Automotive Industry Manager EMEA bei MathWorks.