Versorgung mit Halbleitern

Was kommt 2023?

Fortsetzung des Artikels von Teil 1

Die Krise führt zu einer höheren Flexibilität

»Es gab in den letzten Jahrzehnten ja schon einige Allokationen, aber es gab noch nie so viele Abweichgenehmigungen, auch im ASIL-D-Bereich, wie in dieser Krise«, so Hrobarsch. Der VDA definiert »Abweichgenehmigung« folgendermaßen: »Die Abweicherlaubnis/-genehmigung gestattet die Verwendung von Bauteilen, die nicht alle vorgeschriebenen Freigabeschritte bzw. Spezifikationen erreichen. Eine Abweicherlaubnis/-genehmigung muss den Kunden mit einbeziehen und darf nur von autorisierten Stellen erteilt werden.« Aber nicht nur die Anzahl von Abweichgenehmigungen ist gestiegen, laut Hrobarsch haben sich die OEMs zum Teil auch selbst an den Halbleiterhersteller gewandt, um mögliche Ausweichkomponenten zu finden und den Prozess zu beschleunigen.

Geht es um die Lieferfähigkeit im nächsten Jahr, so ist Hrobarsch überzeugt, dass besonders die Power-MOSFETs und bestimmte Gehäuse knapp bleiben werden, und »das, obwohl viel in den Kapazitätsausbau, zum Teil schon weit in der Vergangenheit, investiert wurde«. Aber aufgrund längerer Lieferzeiten bei Testern oder ähnlichem Equipment braucht der Kapazitätsausbau noch viel mehr Zeit als üblich. Und werden die Systeme endlich geliefert, müssen sie erst einmal installiert und kalibriert werden. In Zeiten, in denen Fabs und damit das Personal zu über 100 Prozent ausgelastet sind, wird dieser sehr zeitaufwendige Prozess noch schwieriger.

Jobangebote+ passend zum Thema

Nichts spricht für eine Verbesserung

»Wir gehen davon aus, dass die aktuelle Liefersituation bis in das Jahr 2023 hineindauern wird«, erklärt auch Rayk Blechschmidt, Europe Segment Manager Automotive bei Microchip Technology. Es gebe kein Anzeichen dafür, dass es im kommenden Jahr besser wird. Und diese Aussage gilt für alle Megatrends, die Microchip bedient, also um 5G, Datenzentren, IoT, autonomes Fahren, Sustainability und Elektromobilität. Dass sich die Liefersituation immer noch nicht deutlich verbessert, erklärt Blechschmidt damit, dass durch Covid alle genannten Megatrends gleichzeitig angezogen haben. Ein großer Unterschied zu früher, denn vor Covid hätte es typischerweise immer nur einen Megatrend gegeben, der bedient werden wollte, »jetzt haben wir aber sechs von diesen Trends«, so Blechschmidt weiter. Man könne die Entwicklungen am Halbleitermarkt in eine Vor-Covid- und eine Nach-Covid-Ära teilen: In der Vor-Covid-Ära ist der Halbleitermarkt durchschnittlich um 3 bis 4 Prozent gewachsen; »jetzt reden wir aber über 11 bis 12 Prozent Wachstum pro Jahr, und dafür ist das System nicht ausgelegt«, sagt Blechschmidt.

Auch er glaubt, dass der mittlerweile schwächelnde Konsumgütermarkt mit seinen Mobiltelefonen oder PCs zu einer Erleichterung führt, aber das ändere langfristig nichts an der Marktentwicklung. Dementsprechend redet Microchip laut seiner Aussage bereits heute mit seinen Kunden über 2024/25; selbst das Jahr 2026 würde zum Teil schon diskutiert. Aus Blechschmidts Sicht der richtige Ansatz, denn wenn die Prognosen von McKinsey oder IBS (International Business Strategies) stimmen, dann soll aus dem heutigen Umsatzvolumen zwischen 500 und 600 Milliarden Dollar bis zum Jahr 2030 ein Markt mit einer Größe von über einer Billion Dollar werden.

Und was heißt das für die Produktionskapazitäten? »Alle Halbleiterhersteller, egal ob sie Leading-Edge- oder ausgereifte Technologien nutzen, müssen weiterhin in ihre Kapazitäten investieren, damit sie dieses Volumen 2030 bedienen können«, so Blechschmidt weiter. Und die benötigten Investitionen sind hoch; laut Blechschmidt müsste jedes Unternehmen, egal wie groß es ist, einen Capex von 24 Prozent haben, »das macht keiner«, fährt Blechschmidt fort. Dementsprechend geht Microchip von einer viel längerfristigen Problematik hinsichtlich der Lieferengpässe aus.

Blechschmidt: »Stimmen die heutigen Marktprognosen, bleibt das auch in Zukunft eng, und in diese Rechnung sind noch keine geopolitischen Probleme eingerechnet.« Und mit Blick Hinblick auf die Chips Acts in den USA oder in Europa merkt er noch an, dass die Investitionen, von denen hier gesprochen wird, im Verhältnis zu dem, was benötigt wird, doch eher klein sind. »Das heißt: Es wird weiterhin eng bleiben, und dass wir weiterhin von Lieferzeiten von 52+ Wochen reden, und das durch die Bank.«

Allerdings muss man Wachstumsprognosen immer mit Vorsicht genießen. Dem stimmt Blechschmidt zwar zu, aber die Tendenz stimme, und selbst wenn das Wachstum geringer ausfiele, wäre der erforderliche Capex immer noch sehr hoch. »Wir reden von 24 Prozent jedes Jahr bis 2030, wo soll das denn herkommen?«, so Blechschmidt.

Armin Derpmanns, Head of Semiconductor Marketing & Operations bei Toshiba Electronics Europe, sieht auch keine Anzeichen dafür, dass sich die Liefersituation so schnell ändern wird. »Wir sprechen bei 80 Prozent unserer Komponenten weiterhin von einer erheblichen Verknappung, und zwar über Jahre.« Nur zur Erinnerung: Toshiba Electronics hat sich mit seiner neuen Strategie auf den Power-Bereich und Analog-Mixed-Signal-Technik fokussiert, die Speicher macht Kioxia und die CMOS-Sensoren sind bei Sony. Derpmanns weiter: »In unseren Bereichen sehen wir ganz klar, dass bei bestimmten Transistoren die Lage ernst ist und bleibt, da reden wir von Lieferzeiten von über einem Jahr.«

Schwächelnder Konsumgütermarkt bringt nur geringfügige Entlastung

»Wir sind ebenfalls der Meinung, dass auch im nächsten Jahr die Lieferprobleme noch vorherrschen werden und die Liefersituation nicht deutlich besser wird«, sagt Philippe Prats, Head of Automotive Marketing & Application EMEA bei STMicroelectronics. Der schwächelnde Konsumgütermarkt mit sinkenden Bedarfen an PCs, Tablets, Fernseher, Smartphones etc. würde zwar auch Kapazitäten bei ST freigeben, sodass das Unternehmen die Industrie- und Automotive-Märkte etwas besser bedienen könnte, aber die jetzt frei gewordenen Kapazitäten seien noch marginal im Vergleich zum Bedarf. Und er stimmt Blechschmidt zu, dass die Nachfrage durch die Megatrends getrieben wird und dass es sich dabei nicht um kurzfristige Hypes handelt.

Egal ob es um die Elektrifizierung oder Digitalisierung ginge, alles kann nur mit immer mehr Halbleitern umgesetzt werden. Prats: »Unsere Auftragsbücher besagen, dass wir für die nächsten zwei Jahre unsere Kapazitäten voll ausgelastet haben.« Dementsprechend widerspricht auch Prats Bröckelmann in einem Punkt: Die Automobilindustrie muss auch im Analog/Mixed-Signal-Bereich weiterhin mit langen Lieferzeiten rechnen. Dazu kommen natürlich auch die bereits bekannten Lieferprobleme bei den Power-MOSFETs sowie den Mikrocontrollern. Die Situation sei zwar etwas besser, aber »wir können immer noch nicht sagen, dass wir die Nachfrage ohne Probleme bedienen können«, so Prats.

SEMI

Kapazitätsausbau

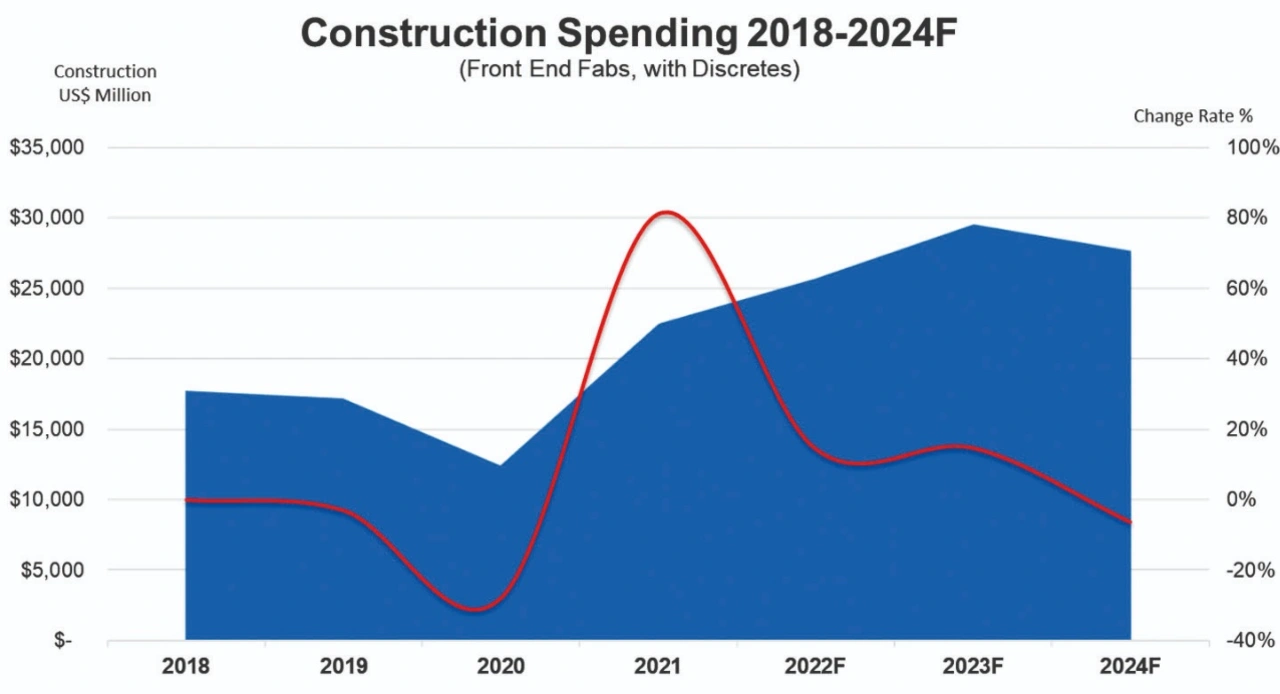

Im SEMI World Fab Forecast vom Mai 2022 heißt es, dass die Investitionen in Halbleiter-Fabs zwischen 2021 und 2023 historische Höchstwerte erreichen werden. Für 28 neue Fabs soll der Bau in diesem Jahr starten, 23 davon sind 300-mm-Fabs, die restlichen sind 200-mm-Fabs und Fabs für noch kleinere Wafer-Größen. Die 300-mm-Kapazitäten sollen in diesem Jahr um 11 Prozent steigen, im nächsten Jahr noch einmal um weitere 8 Prozent. Bei den 200-mm-Kapazitäten wird für dieses Jahr ein Plus von 5 Prozent und im nächsten Jahr ein Plus von 3 Prozent erwartet.

Krisen und ihre Lerneffekte

Wenn man etwas Positives aus den letzten zwei Jahren Lieferengpässe ziehen möchte, dann die Aussage von Prats, dass sowohl die Halbleiterindustrie als auch die Automobilindustrie durch diese Krise gelernt hat. In Hinblick auf die Halbleiterindustrie heißt das, dass wohl nicht jedem Halbleiterhersteller klar war, wie komplex und leider auch fragil die Lieferketten sind – etwas, das sich mit dem Zusammenbruch der Lieferketten wohl geändert hat. Folglich hätte das Unternehmen eng mit Partnern, Kunden, OEMs, Tier-Ones etc. zusammengearbeitet, um die Visibilität in Hinblick auf die Bedarfe zu erhöhen – mit Erfolg. Prats: »Jetzt haben wir ein besseres Verständnis von den Produktionsplänen unserer Kunden, und zwar nicht nur kurzfristig, sondern auch langfristig. Damit können wir auch unsere Fertigungen besser planen. Außerdem haben die OEMs aufgrund der Krise verstanden, dass wir nicht Just in Time liefern können.«

In diesem Zusammenhang kann man sich allerdings fragen, ob die Automobilindustrie aus der Krise 2008/2009 nichts gelernt bzw. alles wieder vergessen hat. Denn auch damals hieß es, dass der Automobilindustrie nicht bewusst war, dass die Wafer eine Durchlaufzeit von acht bis zwölf Wochen haben. Und jetzt waren die Unternehmen wieder überrascht, als viele Fahrzeuge nicht fertiggestellt werden konnten, weil ein Chip fehlte, der nur wenige Cent kostet – und auch dieser Chip nicht innerhalb von zwei Tagen gefertigt werden kann.

Irritierenderweise ist auch immer wieder zu hören, dass vielen OEMs bis zu dieser Krise gar nicht bewusst war, wie viele verschiedene Halbleiter in ihre Autos wandern. Auch dieser Punkt mag den einen oder anderen überraschen, denn Audi hat bereits 2010 sein Progressive Semiconductor Program (PSCP) initiiert, weil bereits damals klar war, »dass Halbleiter an 80 Prozent aller Innovationen im Fahrzeug direkt oder indirekt beteiligt sind.«

Manche sind besser durch die Krise gekommen

Ob die Automobilindustrie dieses Mal dazugelernt hat, wird sich zeigen. Ein Punkt, der dafür spricht, ist beispielsweise das Abkommen zwischen Infineon und Stellantis. Aber auch: »Die Abkommen zwischen ST und Cariad oder das SiC-Programm mit Renault sprechen ebenfalls dafür«, fügt Prats hinzu.

Außerdem erklärt er, dass diejenigen, die besser planen konnten, auch besser durch die Krise gekommen sind. Als Beispiel verweist er auf BMW. Dass dieser OEM in der Krise besonders gut agiert hat, bestätigt auch Blechschmidt. Das Unternehmen habe viel unternommen, um zu verstehen, welche ICs überhaupt im Fahrzeug drin sind. BMW war auch der erste, der angeboten hat, bei Problemen direkt mit in die Diskussion beim Halbleiterhersteller einzusteigen. Blechschmidt weiter: »Das waren durchaus konstruktive Meetings.«

Derpmanns ist auch überzeugt, dass die jetzige Krise dazu geführt hat, dass die Automobilindustrie bereit sei, mit der Halbleiterindustrie enger zusammenzuarbeiten. Ein wichtiger Punkt für die Halbleiterhersteller, denn damit können sie ihre eigene Fertigung besser steuern, aber auch den Ausbau dem wirklichen Bedarf anpassen. Ein Halbleiterhersteller müsse wissen, ob er die richtigen Tester habe, ob die richtigen Substrate vorliegen, welche Anforderungen das Packaging mit sich bringt und, und, und. Derpmanns: »Es geht aber auch um Fragen, ob sich die Kombination aus Front End und Back End bei den Leistungstransistoren über die Zeit ändert. Denn in der Zukunft brauchen wir ganz andere Komponenten als heute.« All diese Fragen müssen die Halbleiterhersteller beantworten können, denn die hohen Investitionen, die die Halbleiterindustrie in den Kapazitätsausbau stecken muss, müssen sich auch rechnen. Derpmanns: »Kein CEO wird Geld in den Fertigungsausbau investieren, wenn er nicht an ein Return on Investment glaubt, keiner will in Überkapazitäten investieren.«

- Was kommt 2023?

- Die Krise führt zu einer höheren Flexibilität

- Trends unterstützen