Texas Instruments

Rerush-Strom von PFC-Stufen einfach begrenzen

Mittlerweile begrenzt die M-CRPS-Spezifikation auch den Re-Rush-Strom, der beim Wiederkehren der Netzspannung nach einem Ausfall auftritt. Glücklicherweise gibt es eine einfache und kostengünstige Methode, diese Vorgaben zu erfüllen.

Die kürzlich veröffentlichte Modular Hardware System – Common Redundant Power Supply (M-CRPS)-Spezifikation schreibt vor, dass der Re-Rush-Strom – der übrigens nicht mit dem bestens bekannten Einschaltstrom (Inrush Current) verwechselt werden darf – begrenzt werden muss, wenn die Eingangsspannung nach einem Spannungseinbruch (Brownout) oder Stromausfall (Blackout) im Netzteil eines Rechenzentrums wiederhergestellt wird.

In der Vergangenheit war dieser Strom nicht spezifiziert und es existierten keine besonderen Kontrollmaßnahmen dafür. Aber jetzt, doch kein Problem, denn es gibt eine kostengünstige, einfache und zugleich sehr effektive Methode vor, um die Anforderungen der M-CRPS-Spezifikation zu erfüllen

Der Unterschied zwischen Inrush- und Rerush-Strom

Für Netzteile mit mehr als 75 W Leistung ist eine Korrektur des Leistungsfaktors (PFC: Power Factor Correction) erforderlich. Sie bewirkt, dass der Eingangsstrom dem Verlauf der Eingangsspannung folgt, so dass die Elektroniklast wie ein ohmscher Widerstand erscheint. Typischerweise enthalten PFC-Stufen einen großen Ausgangskondensator, der vor dem Einschalten in der Regel vollständig entladen ist. Da die PFC-Stufe einen Strompfad bereitstellt, sobald die eingangsseitige Wechselspannung größer als die Ausgangsspannung ist, führt das Anlegen der Netzwechselspannung zu einem großen Inrush-Strom, denn die Eingangsspannung wird hier im Prinzip direkt an den Ausgangskondensator der PFC-Stufe angelegt.

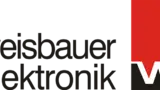

Bild 1 zeigt, wie sich der Inrush-Strom begrenzen lässt: auf der Eingangsseite der PFC-Stufe wird ein Thermistor (RT) mit positivem Temperaturkoeffizienten (PTC) und ein elektromechanisches Relais eingesetzt. Beim Hochfahren der PFC-Stufe ist der Relaiskontakt offen, der Inrush-Strom wird durch RT auf einen niedrigen Wert begrenzt und der große Ausgangskondensator (CBULK) der PFC-Stufe langsam aufgeladen. Sobald die Ausgangsspannung (VOUT) den Scheitelwert der Eingangsspannung (VAC) erreicht hat, fällt der Inrush-Strom der PFC-Stufe auf null. Anschließend schließt das Relais, wodurch der RT überbrückt – also elektrisch kurzgeschlossen – wird, um die Verluste im Normalbetrieb zu reduzieren.

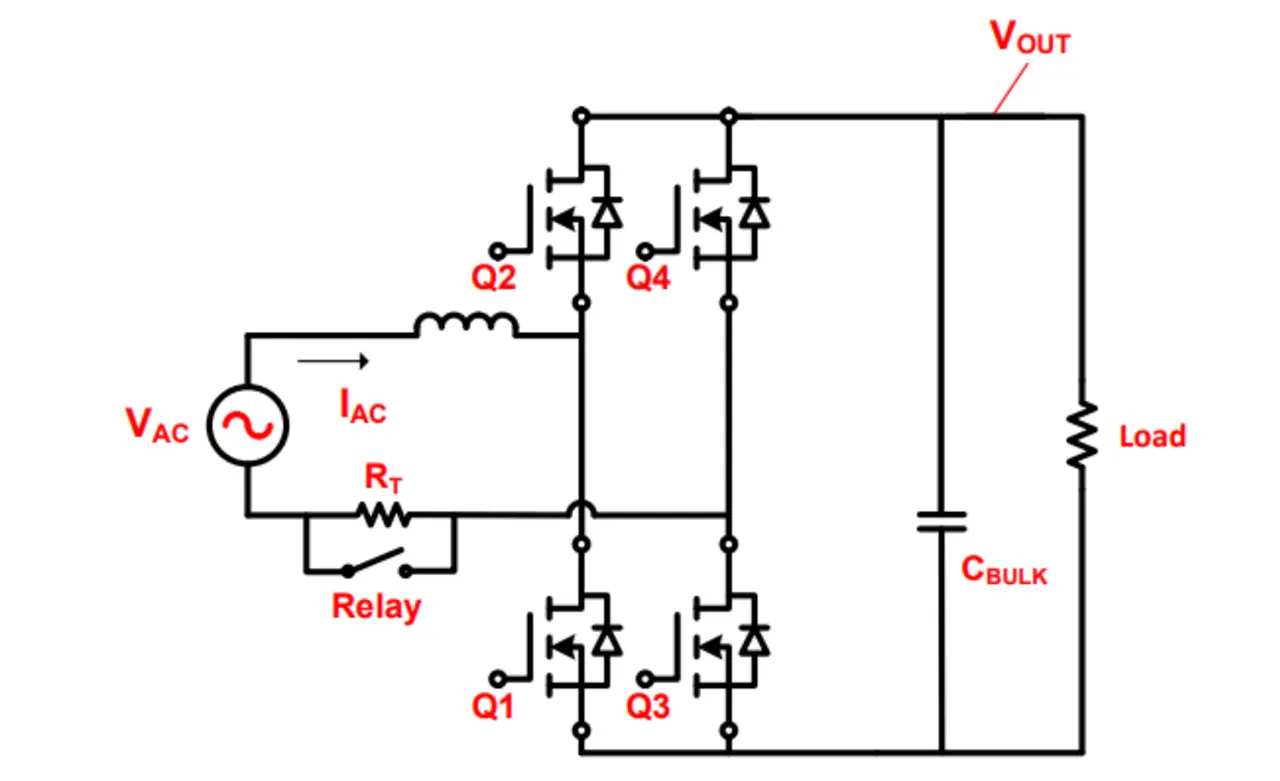

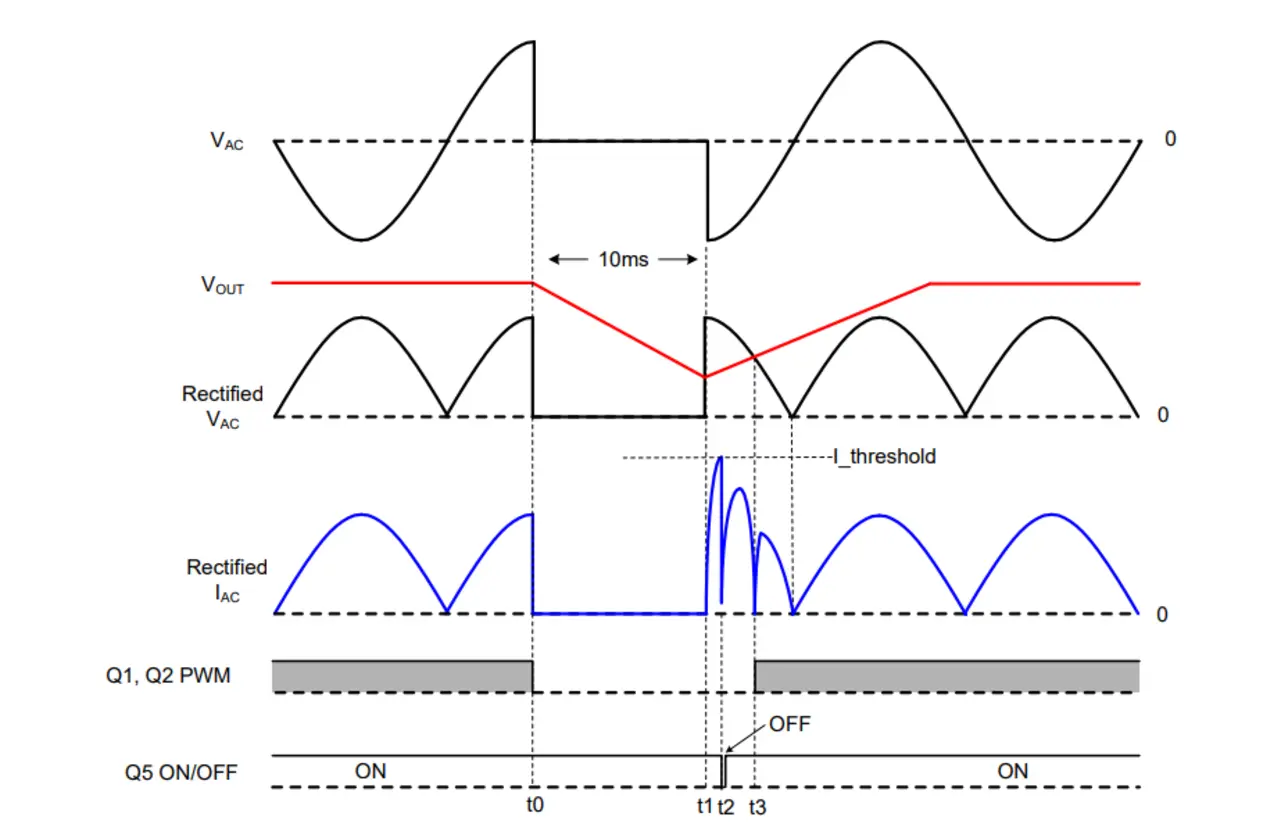

Anders verhält es sich mit dem Rerush-Strom, er tritt während des normalen Betriebs der PFC-Stufe auf. Bild 2 zeigt, wie VAC während des regulären Betriebs der PFC-Stufe plötzlich abfällt. Da die Last weiterhin angeschlossen ist, kann die Ausgangsspannung der PFC-Stufe (VOUT) auf einen iedrigeren Wert abfallen. Kehrt die Netzwechselspannung anschließend wieder zurück, ist VAC höher als VOUT, sodass es erneut zu einem Inrush-Strom kommt, der in diesem Fall jedoch als Rerush-Strom bezeichnet wird.

In der Vergangenheit musste dieser Rerush-Strom ausschließlich von den Bauteilen der Leistungsstufe bewältigt werden. Tests haben allerdings gezeigt, dass der Rerush-Strom auf mehr als das Zehnfache des für die PFC spezifizierten maximalen Eingangsstroms ansteigen kann. Ein derart hoher Rerush-Strom kann die Stromversorgung beschädigen oder ihre Lebensdauer verkürzen. Aus diesem Grund begrenzt die M-CRPS-Spezifikation die Höhe des Rerush-Stroms nach der Rückkehr der Netzspannung: Der Effektivwert des Rerush-Stroms muss während einer Halbwelle der Eingangsfrequenz kleiner als das Fünffache des Maximalstroms der Stromversorgung (5 x Irated,RMS) sein und über einen vollen Zyklus hinweg sogar nur weniger als das 3,5-Fache (3,5 x Irated,RMS). Zusätzlich wird gefordert, dass sich der Eingangsstrom nach Rückkehr der Netzwechselspannung innerhalb von zwei Zyklen auf einen Wert von ≤2 x Irated,RMS stabilisiert.

Komplizierter wird die Lage, wenn man den PFC-Betrieb im PWM-Modus (Pulsweitenmodulation) während dieser Zeitspanne betrachtet. Bei unzureichender Regelung der PFC-Stufe kann es bei Rückkehr der Netzwechselspannung zu einem ungünstigen PWM-Tastverhältnis kommen, mit der Folge einer weiteren hohen Stromstoß am Eingang, der ebenfalls die M-CRPS-Spezifikation überschreiten kann.

Die PFC-Stufe muss außerdem nach der Rückkehr der Netzspannung genug Strom liefern, um die PFC-Ausgangsspannung (VOUT) so schnell wie möglich wieder auf ihren Sollwert anzuheben. Anderenfalls würde VOUT aufgrund der hohen Last weiter abfallen und schließlich die Unterspannungsschwelle (UVLO) des DC/DC-Wandlers unterschreiten. Das Aufladen des Ausgangskondensators der PFC-Stufe nach Rückkehr der Netzspannung verlangt also einen hohen Eingangsstrom – entweder durch den Rerush-Effekt (wenn VIN größer als VOUT ist) oder durch die PFC-Regelschleife (wenn VIN < VOUT).

Die im Folgenden beschriebene Lösung sorgt dafür, dass nach Rückkehr der Netzspannung der Rerush-Strom (wenn VIN > VOUT) und der Nicht-Rerush-Strom (wenn VIN < VOUT) einerseits gut kontrolliert werden, andererseits aber hoch genug sind, um VOUT ohne Überschreitung der M-CRPS-Spezifikation schnell ansteigen zu lassen.

Vorschlag, wie man den Rerush-Strom steuern kann

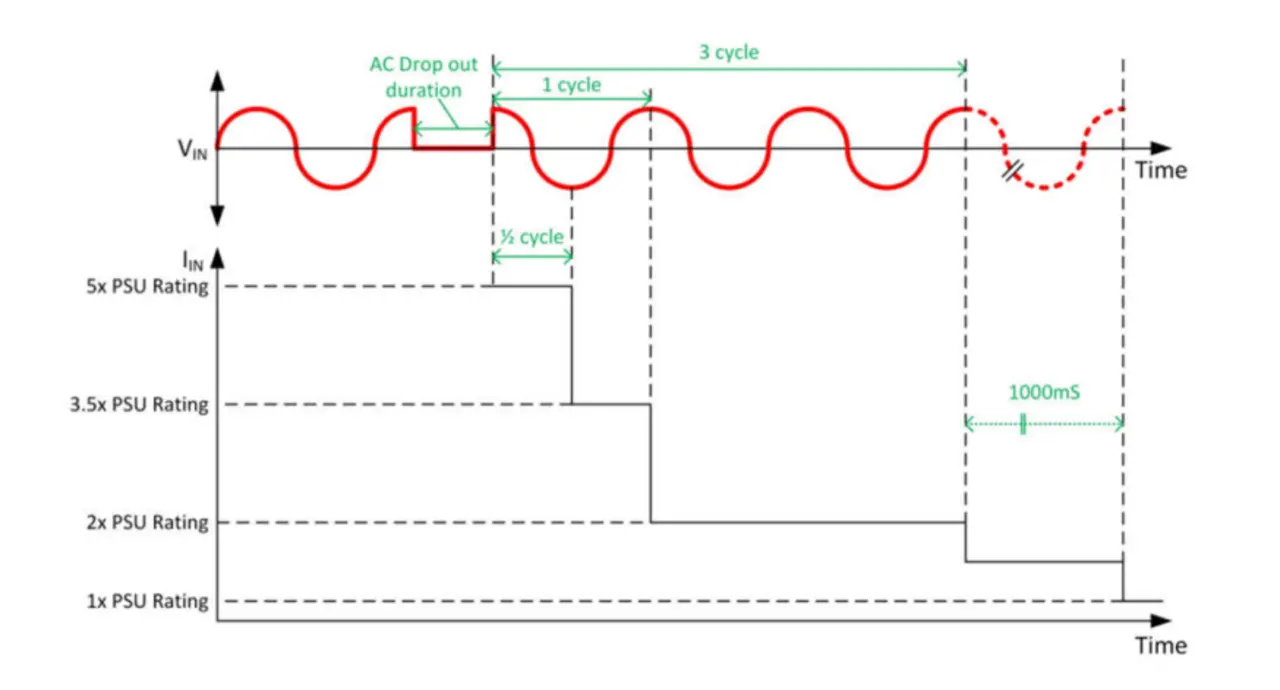

Das in Bild 3 dargestellte Lösungskonzept weist gegenüber Bild 1 zwei Unterschiede auf. Erstens wurde RT von der AC- zur DC-Seite verlagert, und zweitens wurde das Relais durch den MOSFET »Q5« ersetzt, der schneller ein- und ausschaltet als ein mechanisches Relais. Da ein MOSFET aber keine Wechselspannung abschalten kann, befindet er sich auf der DC-Seite. Die Begrenzung des Inrush-Stroms funktioniert wie bei der herkömmlichen Methode: beim erstmaligen Anlegen der Eingangsspannung begrenzt RT den Inrush-Strom. Sobald der Einschaltvorgang abgeschlossen ist, schaltet Q5 durch und überbrückt RT.

Bild 4 verdeutlicht die Funktionsweise. VAC ist die Eingangsspannung, VOUT die Ausgangsspannung der PFC-Stufe, und bei IAC handelt es sich um den Eingangsstrom. Q1 und Q2 sind Hochfrequenzschalter, die in den AC-Halbwellen abwechselnd als Boost- oder Synchronschalter fungieren. Die Abbildung zeigt, wie die Netzspannung 10 ms lang ausfällt und anschließend wieder auf ihren Spitzenwert ansteigt, während die PFC-Stufe mit voller Last arbeitet (Worst-Case-Szenario).

Die Methode funktioniert wie folgt:

Bei t0: Q1 und Q2 schalten ab, sobald der Abfall von VAC detektiert wird. Gleichzeitig müssen auch die Spannungs- und die Stromregelung der PFC-Stufe abgeschaltet werden, weil deren Integratoren sonst weiter integrieren. Sobald die Netzspannung zurückkehrt und die PFC-Stufe wieder einschaltet, würde dadurch ein zu großes PWM-Tastverhältnis anliegen, was zu einer hohen Stromspitze führen könnte, die die Stromversorgung beschädigt.

Sobald die Stromregelung abgeschaltet ist, muss sie auf 0 zurückgesetzt und der Inhalt des Integrators gelöscht werden. Wird der Integrator nicht gelöscht, schaltet die PFC-Stufe mit demselben PWM-Tastverhältnis ein, das vor dem Spannungsabfall anlag, und dieses Tastverhältnis ist jetzt aber nicht mehr unbedingt passend. Sollte die Netzspannung beispielsweise bei einem Nulldurchgang ausgefallen sein, beträgt das PWM-Tastverhältnis nahezu 100 Prozent. Sollte die Netzspannung nahe ihrem Scheitelwert zurückkehren, würde daraus eine hohe Stromspitze resultieren, die die Stromversorgung beschädigen könnte. Die Spannungsregelung wird beim Abschalten »eingefroren«, um die Werte zu behalten. Der Ausgang des Spannungsregelkreises repräsentiert die Last und dient als Referenzgröße für die Stromregelung. Ihr Wert sollte deshalb beibehalten werden, damit sich die Last während des Netzausfalls nicht verändert.

Bei t1: Die Netzspannung kehrt zurück. Da VAC größer als VOUT ist, lädt ein Rerush-Strom den Ausgangskondensator; Q1 und Q2 bleiben abgeschaltet.

Bei t2: Der Rerush-Strom überschreitet einen programmierbaren Grenzwert und bewirkt das Abschalten von Q5, sodass der Rerush-Strom von RT begrenzt wird und rasch abfällt. Allerdings schaltet Q5 nur für eine sehr kurze Zeitspanne von beispielsweise 10 µs ab, und nach seinem Wiedereinschalten steigt der Rerush-Strom wieder an, bis er erneut die Ansprechschwelle überschreitet. Dieser Ablauf (siehe Bild 5) wiederholt sich so lange, bis der Rerush-Strom den Grenzwert nicht mehr überschreitet.

Bei t3: Zum Zeitpunkt t3 ist VAC kleiner als VOUT, sodass die PFC-Stufe eingeschaltet werden muss. Der Referenzwert der Spannungsregelung wird auf den Wert von VOUT zum Zeitpunkt t3 eingestellt, bevor die Spannungsregelung eingeschaltet wird. Anschließend wird die Referenz langsam auf den normalen Sollwert angehoben. Für die Stromregelung wird zunächst das Tastverhältnis D = (VOUT – VAC)/VOUT) berechnet und in die Regelschleife eingespeist, damit diese mit dem berechneten Tastverhältnis zu arbeiten beginnt. Nach dem Einschalten der Stromregelung werden Q1 und Q2 eingeschaltet, damit die PFC-Stufe normal funktioniert.Der geschilderte Ablauf wiederholt sich, bis VOUT größer als VAC wird.

Versuchsergebnis

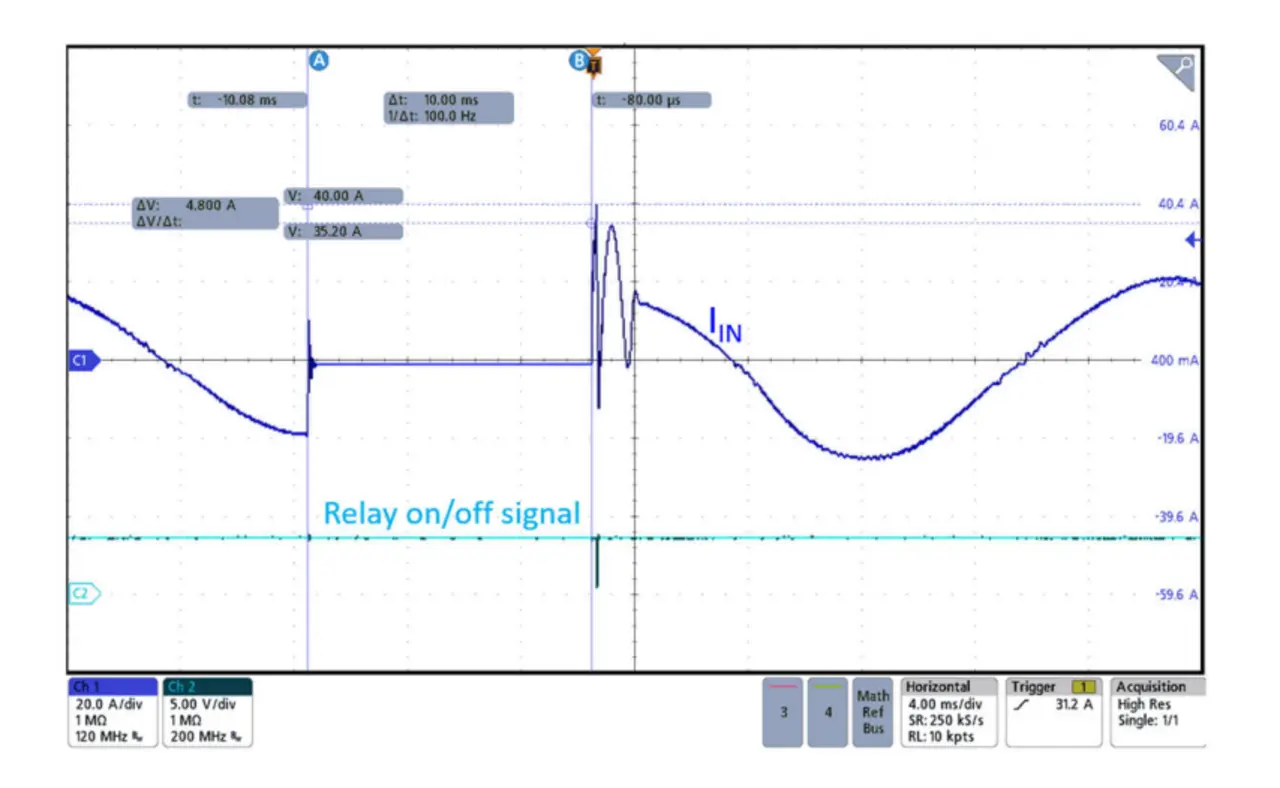

Die beschriebene Methode wurde an einer brückenlosen Totem-Pole-PFC-Stufe mit 3,6 kW Leistung getestet.

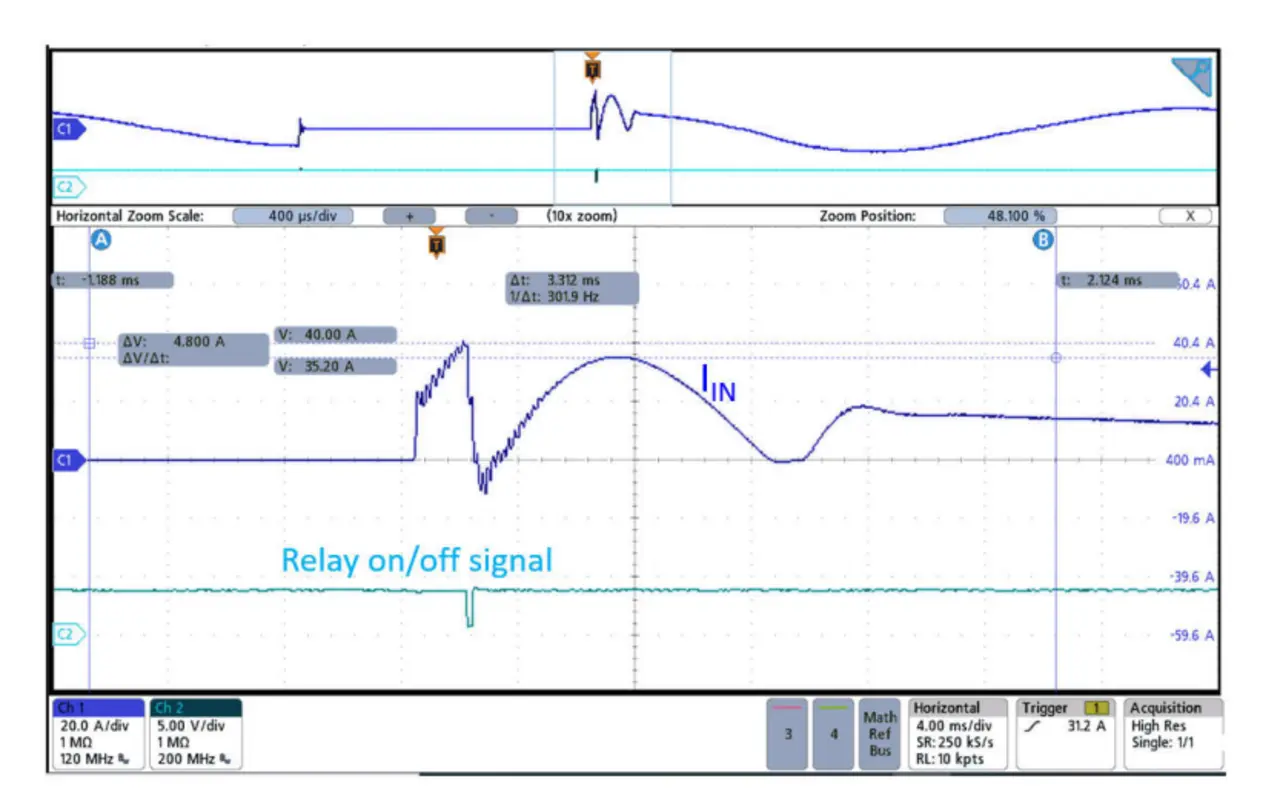

Wie Bild 6 zeigt, kehrt VAC 10 ms nach dem Ausfall mit dem Scheitelwert zurück. Kanal 1 (blau) ist der Eingangsstrom (IIN) der PFC-Stufe, während Kanal 2 (türkis) das Steuersignal für Q5 wiedergibt. Das Ein- und Ausschalten von Q5 ist in Bild 7 vergrößert dargestellt. Während des AC-Ausfalls bleibt Q5 eingeschaltet, CBULK gibt fortlaufend Energie an die Last ab und VOUT fällt ab. Weil Q5 bei Rückkehr von VAC eingeschaltet ist und VAC größer als VOUT ist, steigt der Rerush-Strom schnell an. Erreicht er den vorgegebenen Grenzwert (in diesem Fall 40 A), schaltet Q5 ab, wodurch der Rerush-Strom durch RT auf einen sehr niedrigen Wert begrenzt wird. Nach nur 10 µs schaltet Q5 erneut ein. Der Rerush-Strom bleibt hierdurch innerhalb der M-CRPS-Spezifikation, obwohl genügend Strom zum raschen Aufladen von CBULK geliefert wird. Zu sehen ist auch, dass der Nicht-Rerush-Strom (wenn VAC < VOUT) gut geregelt ist und keine hohen Stromspitzen auftreten.

Bild 7 zeigt das Ansteigen des zweiten Rerush-Stroms mit einer begrenzten Steigung infolge der PFC-Eingangsimpedanz. Der Grenzwert von 40 A wird hier nicht überschritten, sodass Q5 nur einmal abschaltet.

Fazit

Die beschriebene Methode zur Begrenzung des Rerush-Stroms gemäß der M-CRPS-Spezifikation ersetzt das elektromechanische Relais durch einen schnell reagierenden MOSFET.

Der Strom bleibt damit einerseits unter dem Grenzwert, ist aber andererseits hoch genug, um VOUT rasch ansteigen zu lassen. Da diese Firmware-basierte Methode den vorhandenen RT nutzt, ist sie nicht nur höchst effektiv, sondern auch sehr kostengünstig.