AI & Electronics in Medicine 2024

Drahtlose Medizintechnik: Vom NFC-Diagnose-Kit ins 6G-Krankenhaus

Auf der AIEFM-Konferenz diskutierten in Dresden Medtech-Experten über die Zukunft der vernetzten Gesundheitsversorgung. Im Fokus: innovative Wireless-Technologien für Diagnose und Monitoring, sichere Med-Chip-Architekturen sowie Herausforderungen bei Konnektivität und Datensicherheit in Kliniken.

Dieser Beitrag ist Teil 2 unserer Serie »Die Mikroelektronik für die Medizin hat in Dresden ein Zuhause« zur »AI & Electronics for Medicine«-Konferenz, die vom 11. bis 13. September 2024 am Universitätsklinikum Carl-Gustav-Carus der TU Dresden stattfand.

Medizinische Wireless-Kommunikation

»Rolle und Möglichkeiten der drahtlosen Kommunikation in der Medizintechnik« lautete das Motto der AIEFM-Vormittagssession am 13. September. Den Auftakt machte Dipl.-Ing. Carolin Kollegger von Infineon Technologies aus Graz. Sie stellte ein smartes NFC-Diagnose-Kit auf Basis der proprietären ASIGxS Plattform vor.

Die Energie- und Datenübertragung erfolgt per Antenne direkt ans Smartphone. Bei der Mikrofluidik-Entwicklung handelt es sich um auf nachhaltiges Substrat gedruckte Elektronik, zur Diagnose und Verarbeitung ist der ASIGxS-Chip mit funktionalisierten Elektroden und Sensoren verbunden. Die Messung selbst erfolgt über eine vielseitige potentiostatische Schnittstelle, derzeit sind sechs Biomarker für Herz- und Niereninsuffizienz, Diabetes, bakterielle Infektionen und Lungenkrankheiten verfügbar. Ein Ergebnis gibt es jeweils in unter 20 Sekunden.

NFC-Diagnose-Kit von Infineon

Die Single-Chip-Technologie befindet sich aktuell im Prototypenstatus und zielt langfristig darauf ab, über einfachste Handhabung und Anpassung auf verschiedenste Krankheiten Testergebnisse über smarte Diagnosekarten oder Patches aus dem Labor an den Point-of-Care oder auch zum Patienten nach Hause zu verlagern. Carolin Kolleger wird die die Funktionsweise und den Aufbau der Diagnosetechnologie in einem Infineon-Fachbeitrag in der Elektronik Medical 1-2025 vorstellen.

Susanne Schlagl von GE Healthcare nutzte die AIEFM-Konferenz, um mit dem Vortrag »How wireless connectivity can improve lives« sich und die Vision des komplett vernetzen Krankenhauses vorzustellen. Die frisch ernannte Deutschlandchefin betonte die Notwendigkeit sofortiger Konnektivität für alle medizinischen Geräte und Systeme, um die Effizienz der Fachkräfte zu steigern und dem Fachkräftemangel zu begegnen.

GE Healthcare und Vodafone: Das vernetzte Krankenhaus

»Wir brauchen smarte Geräte, die sofort miteinander verbunden sind - alles andere wird für eine wirklich datengesteuerte Gesundheitsversorgung und KI-gestützte Präzisionsmedizin nicht funktionieren,« so Schlagl. Zwar seien mittlerweile viele Medizingeräte vernetzt, sie hob aber hervor, dass »echte Mobilität« über drahtlose Verbindungen für das medizinische Personal unerlässlich ist, um Fehler in der Behandlung zu minimieren und stets alle notwendigen Informationen zur Hand zu haben. Auch im Homeoffice, wie Remote Work in der Radiologie bereits beweise.

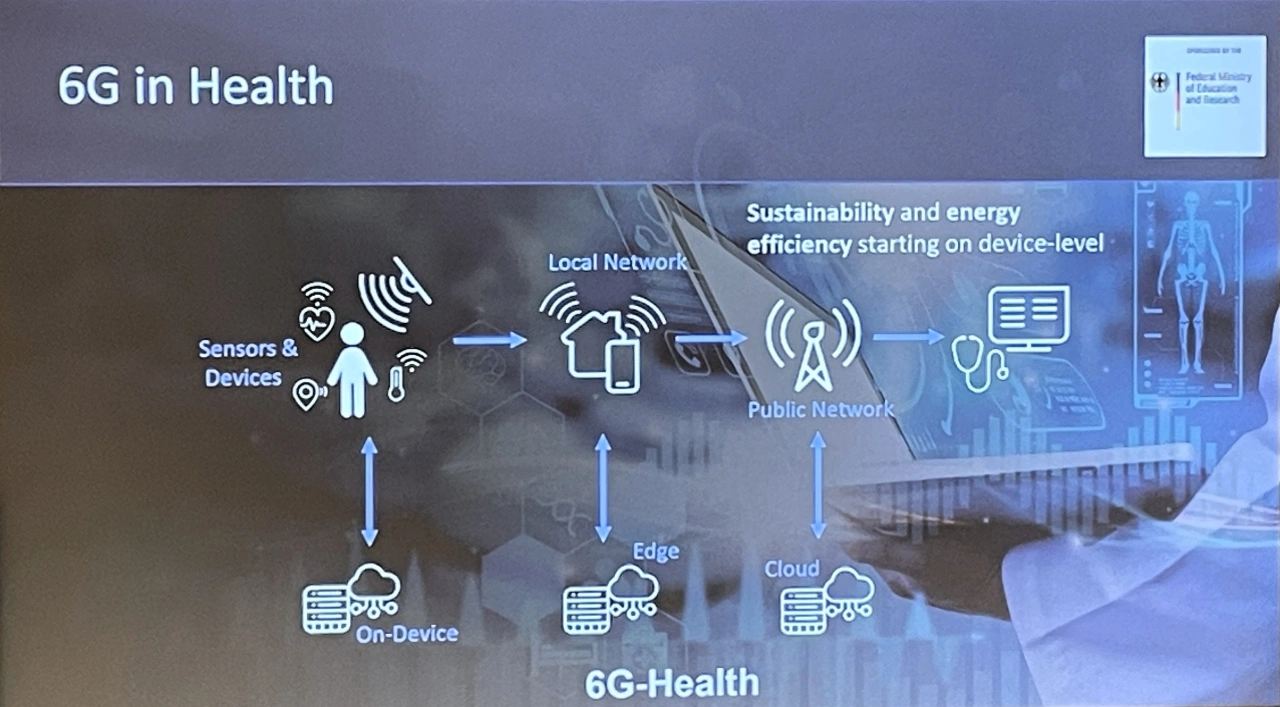

Für eine funktionierende Echtzeitkommunikation spielt nach Ansicht von Dr. Ralf Irmer von Vodafone insbesondere die Diskussion um 5G und 6G eine wichtige Rolle. Die aktuelle 5G-Technologie sei zwar bereits weit verbreitet, bereite aber noch Probleme bei der Indoor-Abdeckung, wie er am Beispiel des Dresdner Carus-Geländes zeigt. Um über Bluetooth Low Energy und 5G/6G-Hubs vom Medizingerät bis zum klinischen oder privaten Wearable alle Devices zu vernetzen, sieht Irmer 6G über Mobile Private Network (MPN) als Basis für öffentliche, isolierte oder private Campus-Netze als entscheidend an. Für eine zielführende KI-Nutzung müsse das intrasektorale Networking muss über die gesamte Patientenreise getestet werden. Im Hinblick auf die Komplexität, Regulatorik und 6G-Zeitschiene bis 2023 mahnt Irmer: »Die Infrastruktur dafür muss bereits jetzt geplant werden.«

Neue Halbleiter-Architektur für Medizingeräte

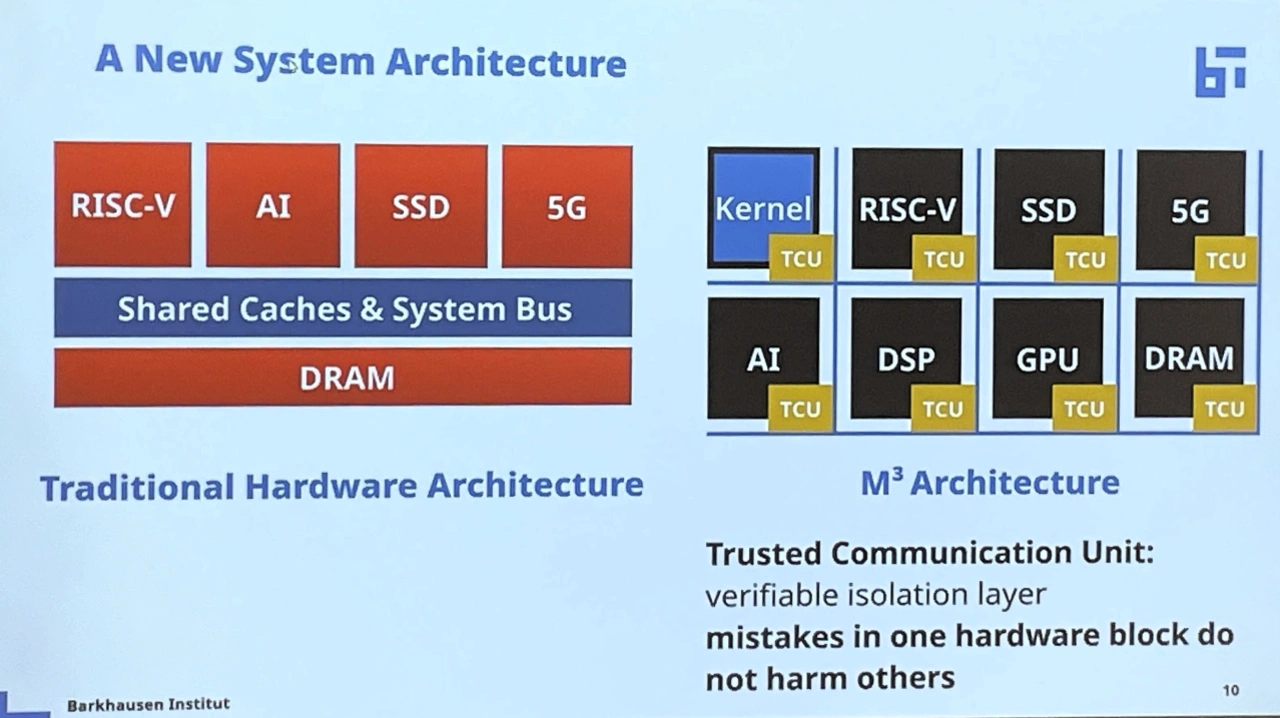

Dr.-Ing. Michael Roitzsch vom Barkhausen Institut präsentierte mit »Trustworthy Platform Chips for Networked Health Devices« einen neuen Archtiktur-Ansatz fürs medizinische Chip-Design als Brücke zwischen den Anforderungen an Sicherheit, Kommunikation und Halbleitertechnik in der Medizin. Als »Always-On«-Devices mit Cloud-Anbindung müssten Medizingeräte auf der einen Seite sehr sicher, aber auch energieeffizient und thermisch stabil sein – was gerade bei den für KI benötigen rechenstarken Prozessoren eine Herausforderung sei. Auf Systemebene sei die Trennung von Hardware, Operating System mit medizinischen Sensoren, Network Stack, Daten und Wireless-Zugang sowie einer separat laufenden App bereits Usus. Die Verlagerung der Komplexität in die Anwendung macht die Medizinarchitektur sicherer, Verbindungen und Rechte können besser verwaltet und aufgeteilt werden. Fehler oder Angriffe auf einen Bereich schaden somit nicht zwangsläufig dem gesamten medizinischen System.

Doch der wahre Knackpunkt liegt laut Michael Roitzsch auf Hardware-Seite, alle Chip-Komponenten wie RISC-V-, SSD-, 5G- oder KI-Elemente teilen sich Caches und System-Bus gemeinsam. Wie bei Software können auch in der Hardware Bugs auftreten, weshalb ein rigoroser Zertifizierungsprozess unerlässlich ist. Ein kritischer Fehler oder Angriff kann auch hier das gesamte System beeinträchtigen. Abhilfe schaffen soll ein »Netzwerk on Chips«. Im Gegensatz zu herkömmlichen Designs sind alle Komponenten in isolierten »Boxen« untergebracht. Eine vertrauenswürdige Kommunikationseinheit ermöglicht den Datenaustausch zwischen diesen isolierten Boxen und kann separat verifiziert werden. Der Vorteil der vom Barkhausen Institut erdachten Architektur liegt in ihrer Fehlertoleranz. Sollte in einer Box ein Problem auftreten, bleibt dieses auf die betroffene Einheit beschränkt. Für die Fehlersuche muss zudem die relevante Box überprüft werden. Dieser modulare Ansatz verspricht somit, die Sicherheit und Zuverlässigkeit medizinischer Hardware signifikant zu verbessern.

Als letzter Vortragender stellt Dr.-Ing. Lucas Scheuvens vom Startup »5einhalb« Echtzeit-Funksystem-Boxen vor, die mit einer optimalen Balance zwischen Datenrate, Latenz und Zuverlässigkeit der Übertragung zukünftig der klinischen Vernetzung helfen sollen.

Die Zukunft der vernetzten Gesundheitsversorgung

Im anschließenden Panel diskutierte Host Prof. Dr.-Ing. Gerhard Fettweis mit den Vortragenden über die Zukunft der vernetzten Gesundheitsversorgung und die damit verbundenen Herausforderungen. Susanne Schlagl betonte nochmals die Notwendigkeit der Remote-Konnektivität: »Das ist kein nettes Gimmick, sondern eine Notwendigkeit.« Sie argumentierte, dass Echtzeit-Verbindungen ohne Latenz unerlässlich seien und Wlan allein nicht ausreiche. Insbesondere für die Patientenversorgung nach der Entlassung., z.B. bei Hüft-OPs nach bereits einem Tag, werde das vernetzte Monitoring einen echten Unterschied machen.

Die Diskussion berührte auch Sicherheitsaspekte der klinischen Vernetzung. Michael Roitzsch erläuterte, dass quasi jedes Gerät Ende-zu-Ende-gesicherte Verbindungen brauche. Eine extra Verschlüsselung jedes Channels führe allerdings zu Latenzen, Sicherheit und Identifikation gehören seiner Ansicht nach auf das Applikationslevel.

Maximale Sicherheit, aber utopisch

Die Sprecher waren sich einig, dass es für die Zertifizierung vernetzter Systeme auch auf Seiten der Regulatorik Updates braucht. Ein komplett vernetztes Krankenhaus inklusive aller (Medizin-)geräte vollständig zu kontrollieren, grenzt an ein Ding der Unmöglichkeit. Dr. Irmer von Vodafone sagte, dass Gerätemanagement und Rechteverwaltung zwar vorhanden sind, aber noch besser an das Gesundheitswesen angepasst werden müssen. Drahtlose Verbindungen könnten seiner Ansicht nach auch zur Kontrolle und Sicherheit integriert werden. Susanne Schlagl hob die Bedeutung von Kommandozentralen hervor, in denen alle Daten, Analysen und Alarmsysteme zusammenlaufen. Mit Hinblick auf die langen Genehmigungszyklen und Laufzeiten in der Medizintechnik und die technische Entwicklung schlug Michael Roitzsch vor, statt ganzen Systemen jeweils Einzelteile und Schnittstellen zu zertifizieren. »Alles, was wir jetzt als sicher erachten, kann morgen gehacked werden.«

Abschließend wurde betont, dass die Vision eines vollständig vernetzten Krankenhauses nur schrittweise realisiert werden könne. Prof. Fettweis fasste zusammen: »Jedes technische System kann ausfallen. Es braucht nicht eine 5G-Box in einem Raum, sondern 3 bis 5 redundante Systeme und Mechanismen. Und: Es gibt keine hundertprozentige Sicherheit.«