ECPE-Workshop

Leistungsmodule der Zukunft

Fortsetzung des Artikels von Teil 2

Verguss und Wärmemanagement

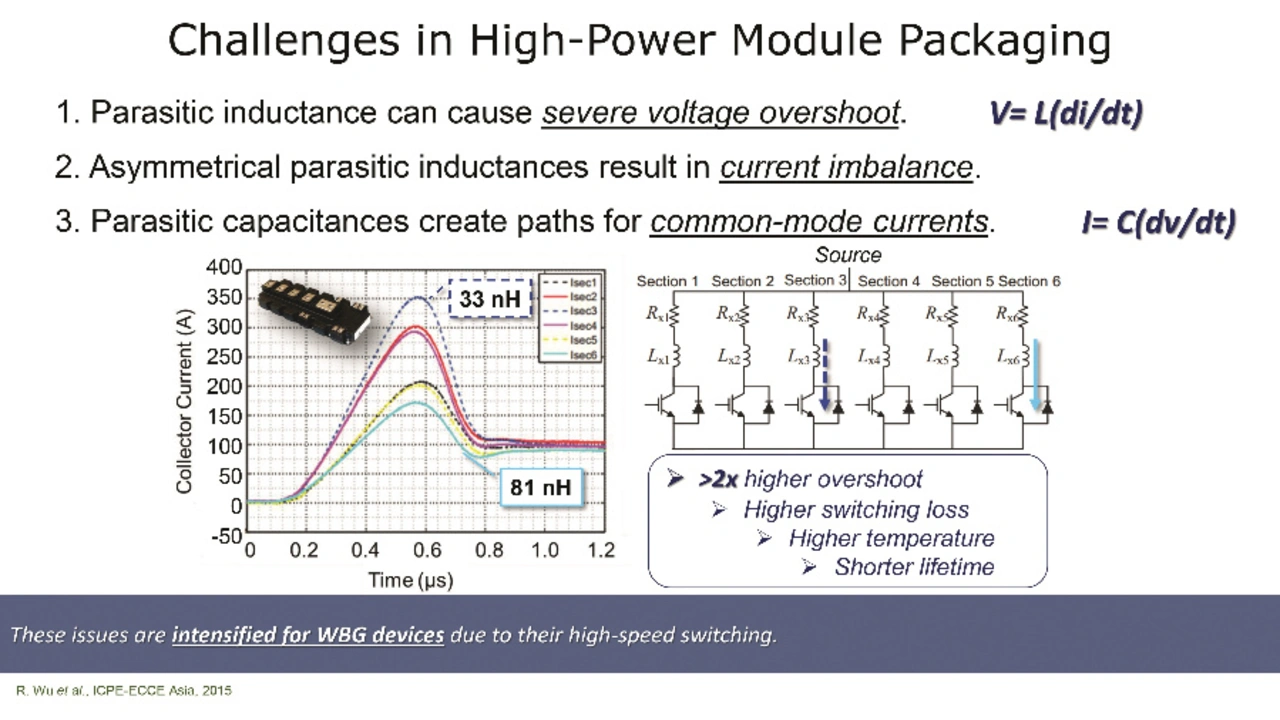

Den zweiten Konferenztag eröffnete Prof. C. Mark Johnson von der Universität Nottingham. Er stellte ein planares SiC-Modul für 10kV vor, das in Zusammenarbeit mit dem Center for Power Electronics Systems (CPES) an der Virginia Tech in den USA und der chinesischen Tianjin University entstand. Typische Herausforderungen für solche Applikationen seien nach seinen Worten nicht nur die parasitären Induktivitäten an sich, weil sie zu hohen Überspannungen führen. Da mehrere SiC-Schalter in einem Modul parallelgeschaltet werden müssen, besteht auch inhärent die Gefahr, dass die parasitären Induktivitäten unsymmetrisch ausfallen, was dazu führen kann, dass sich die Lastströme auf die parallelgeschalteten MOSFETs unsymmetrisch aufteilen (Bild 5).

Jobangebote+ passend zum Thema

Weitere große Herausforderungen seien die hohe Feldstärke an den Rändern der Metallisierung, was zu Teilentladungen führen kann, sowie die hohen Energien, die bei einem 10-kV-Modul im Fehlerfall im Spiel sind. So muss bei Energien unter 750 J gewährleistet sein, dass das Modul im Fehlerfall immer kurzschließt.

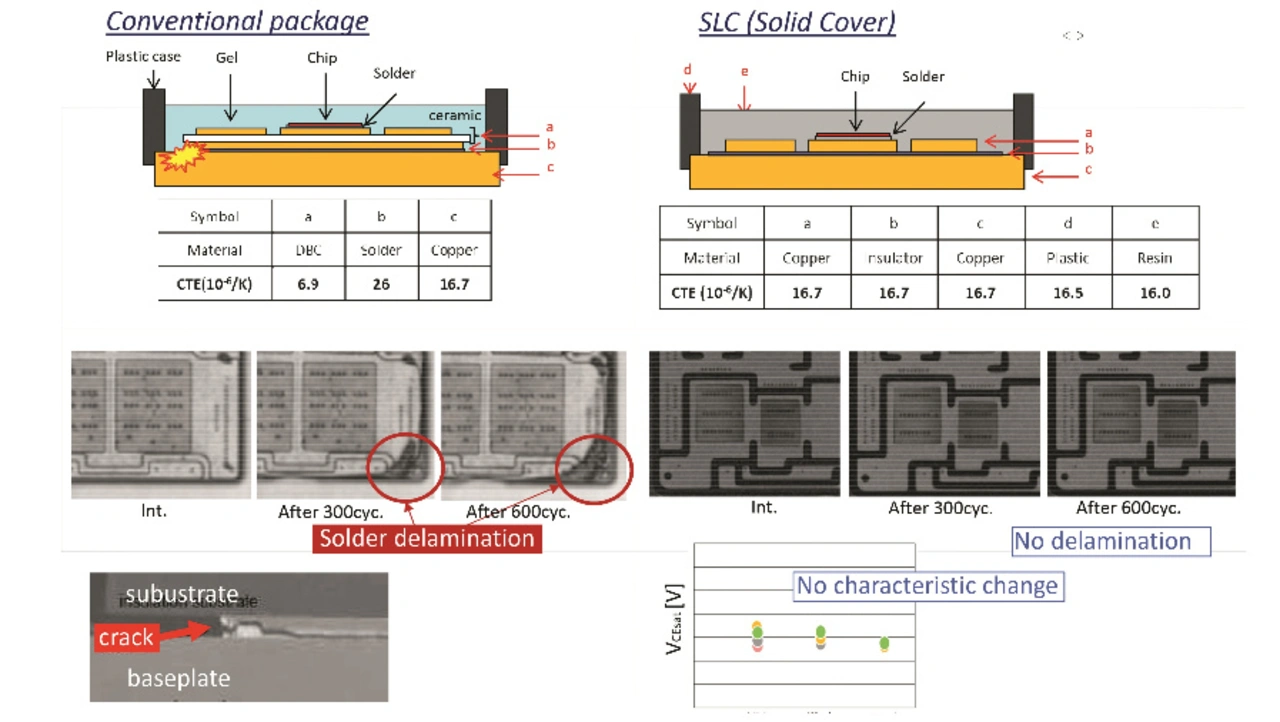

Anschließend referierte Shiori Idaka von Mitsubishi Electric über den Verguss mit Epoxidharzen bei Powermodulen. Neben dem klassischen Verguss mit Silikongel und dem Spritzguss (Transfer Mold) ist dies ein neuer Prozess, den Mitsubishi vor kurzem eingeführt hat. Dadurch lässt sich im Produktionsprozess eine Lötung einsparen, und es ist nur noch ein einziges Keramiksubstrat nötig. Durch den einfacheren mechanischen Aufbau lässt sich das Biegen des Moduls aufgrund unterschiedlicher Wärmeausdehnungskoeffizienten deutlich verringern, sodass die mechanische Belastung des Moduls sinkt.

Auch nach 600 Temperaturzyklen waren keine Delaminierungen zu erkennen, während das konventionelle Modul schon nach 300 Zyklen Probleme aufwies (Bild 6). Auch bei niedrigen Temperaturen, Dekompression, korrosiven Gasen und Vibration erwies sich das mit Epoxidharz vergossene Powermodul überlegen.

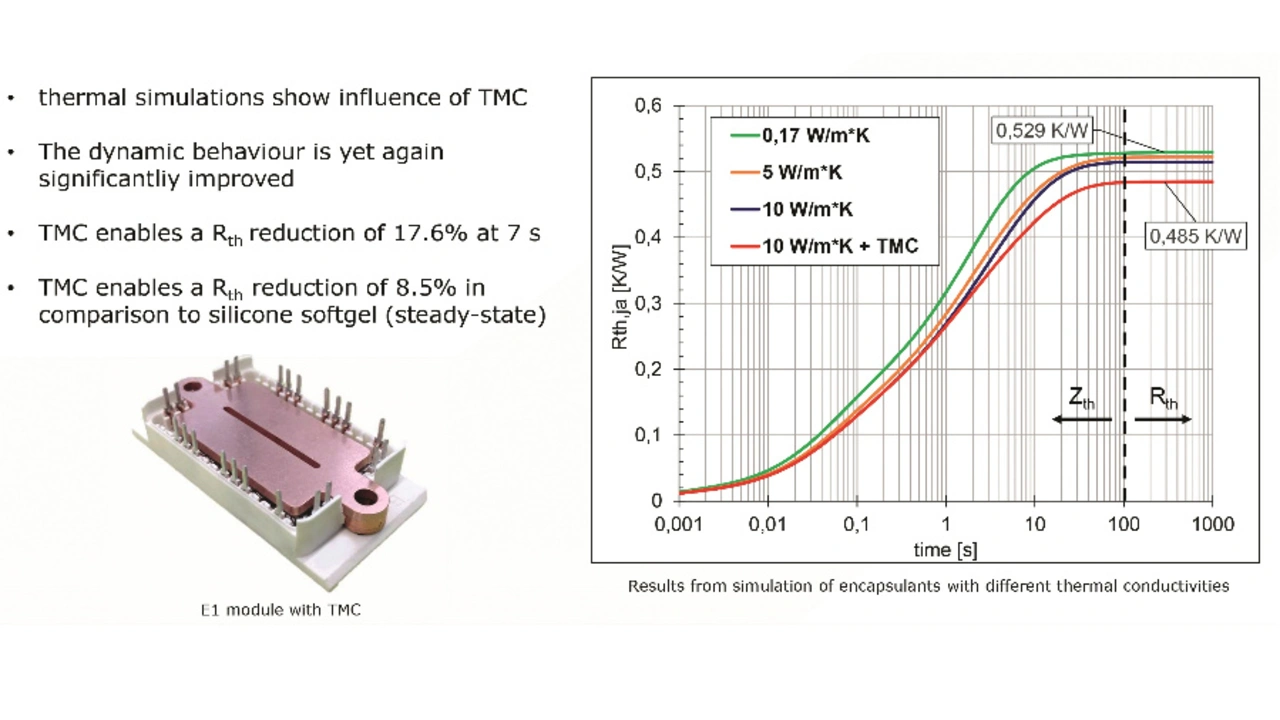

Das Silikongel, mit dem üblicherweise ein Modul vergossen wird, hat einen sehr hohen thermischen Widerstand und bietet somit keinen zusätzlichen Wärmepfad. Besser sind da spritzgepresste Module, aber auch teurer. Einen anderen Weg beschrieb Prof. Ronald Eisele von der Fachhochschule Kiel. Er präsentierte ein thermisches Design mit anorganischem, das heißt, keramischem Verguss (Ceramic Encapsulation, CE). Zusätzlich kam auf der Oberseite des Moduls noch eine Kappe aus massivem Kupfer (Thermal Mass Circuit, TMC), die die Verlustwärme aufnahm und ableitete (Bild 7). Dadurch ließ sich der transiente Wärmewiderstand (nach 7s) im Vergleich zum Standardmodul um 17,6 Prozent und im eingeschwungenen Zustand um immerhin noch 8,5 Prozent senken. Gleichzeitig sank die Sperrschichttemperatur von +128,4°C auf +115,5°C.

Dem thermischen Management widmete Klaus Olesen von Danfoss Silicon Power gleich zwei Vorträge. Beim ersten ging er auf die verschiedenen Ansätze bei der Flüssigkeitskühlung ein und präsentierte dann die proprietäre ShowerPower-Technologie. Er beleuchtete verschiedene moderne Fertigungsverfahren für Kühlerstrukturen, die sich in die Bodenplatte des Moduls integrieren lassen, beispielsweise Cold Forging.

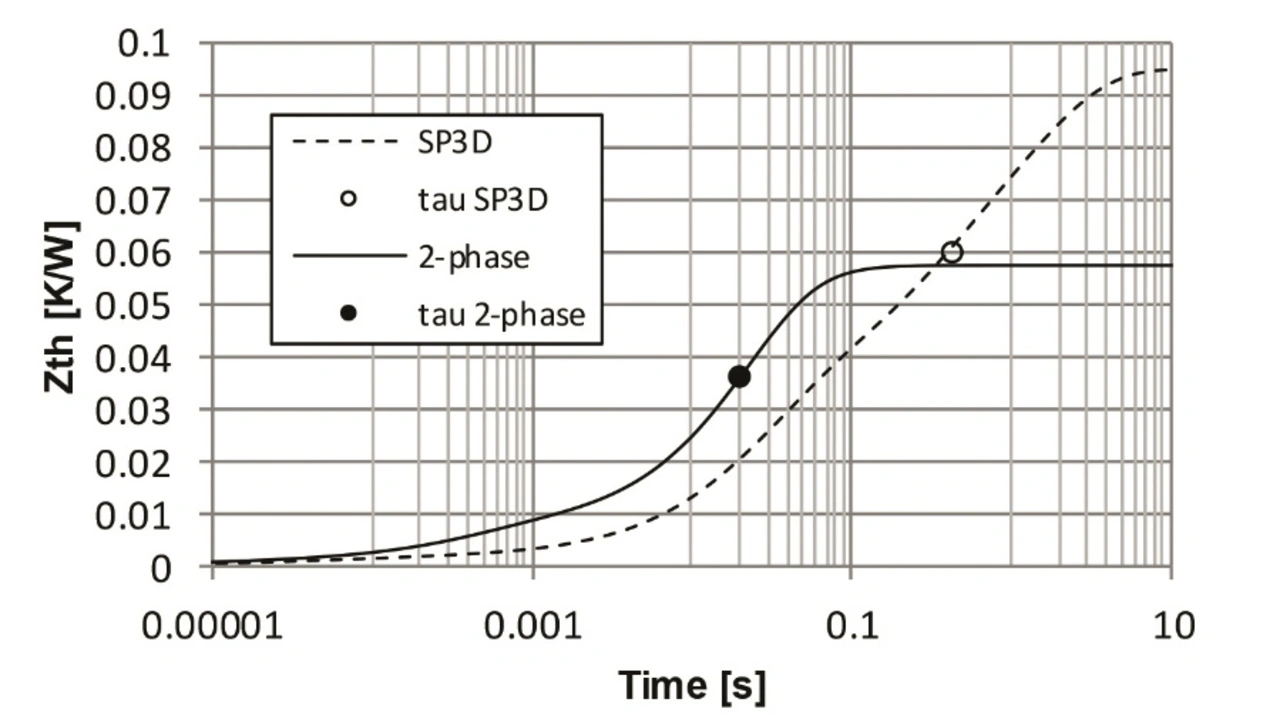

Beim zweiten Vortrag diskutierte Olesen die Zweiphasen-Kühlung. Diese nutzt die Verdampfungsenergie, wenn das Kühlmittel vom flüssigen in den gasförmigen Zustand übergeht. So besitzt Wasser eine spezifische Wärmekapazität von 4,1 kJ/(kg∙K), aber eine Verdampfungsenergie von 2265 kJ/kg. Um diesen Effekt zu veranschaulichen, verglich der Redner zwei IGBT-Module, ein DCM1000-Modul von Danfoss mit ShowerPower3D-Flüssigkeitskühlung und ein gleichwertiges Powermodul mit Zweiphasen-Kühlung.

Dabei zeigte sich, dass bei der Zweiphasen-Kühlung der Laststrom bei gleichbleibender Zuverlässigkeit um 60 Prozent bis 70 Prozent erhöht werden konnte. Alternativ ließe sich auch die Zahl der Halbleiter im Modul halbieren. Außerdem sanken der Wärmewiderstand im eingeschwungenen Zustand um 40 Prozent und die thermische Zeitkonstante von 400 ms auf 20 ms (Bild 8).

- Leistungsmodule der Zukunft

- Kontaktierung der Chip-Oberseite

- Verguss und Wärmemanagement

- Einbetten von Leistungshalbleitern