Sensorik // Gedruckte Elektronik

Gehirnströme via In-Ear-Kopfhörer messen

Vom Gesundheitstracking, über Tinnitus bis zur Epilepsie-Diagnose - Gedruckte Sensoren können an Kopfhörern Gehirnaktivität und körperlicher Anstrengung aufzeichnen. Die Analyse der Datenströme aus den Biosensoren soll helfen, Veränderungen im Körper frühzeitig zu erkennen und smart zu therapieren.

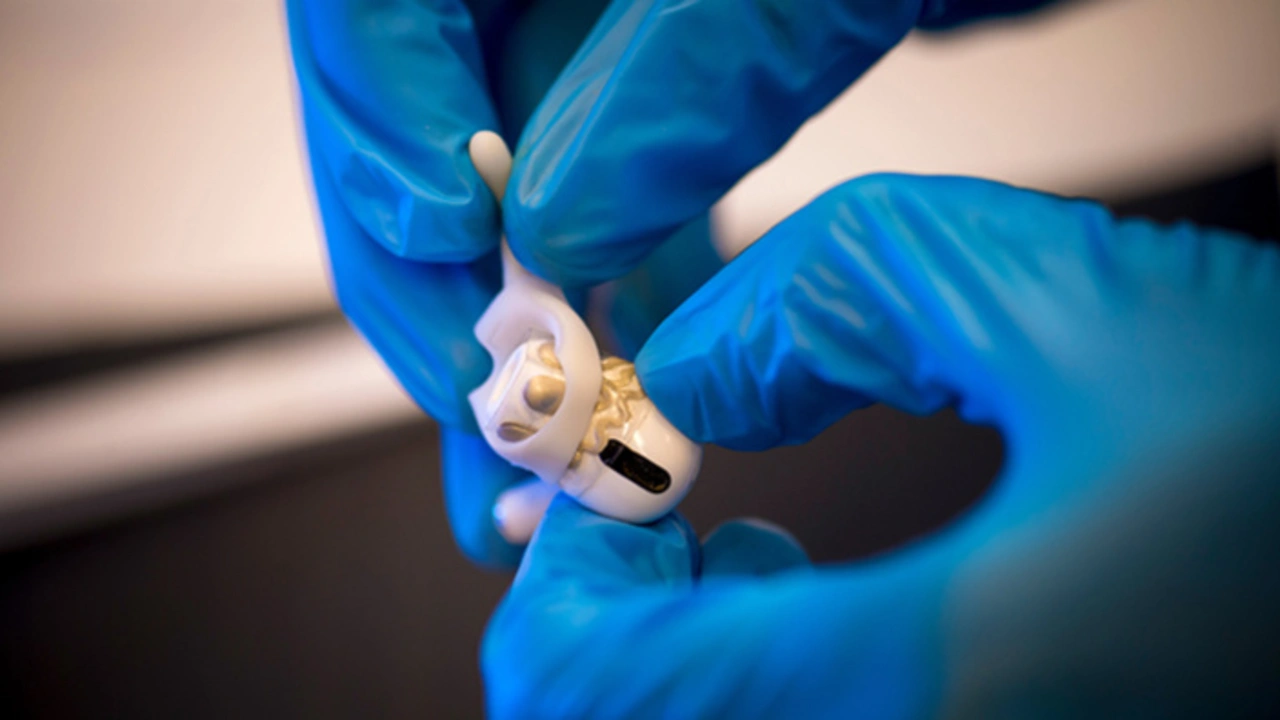

Eine dünne, gedruckte Sensorfolie verwandelt ein paar fast herkömmliche Ohrhöhrer in ein Medizingerät, welches die elektrischen Aktivität des Gehirns und den persönlichen Laktatspiegel aufzeichnet. Forschende der UC San Diego drucken dafür lediglich zwei flexible, im Siebdruckverfahren hergestellte Sensoren auf eine stempelartige Oberfläche an In-Ear-Kopfhörern, wie sie als Airpods oder Earbuds auf dem Markt sind.

Die im Gegensatz zu bisherigen Messverfahren sehr leichten Sensoren können mit den Ohrstöpseln kommunizieren, die dann die Gesundheitsdaten drahtlos zur Visualisierung und weiteren Analyse entweder auf ein Smartphone oder einen Laptop übertragen.

Die Daten eines Elektroenzephalogramms (EEG), das die elektrische Aktivität im Gehirn misst, und des Schweißlaktats, einer organischen Säure, die der Körper bei körperlicher Anstrengung und normaler Stoffwechselaktivität produziert, können zur langfristigen Gesundheitsüberwachung und zur Erkennung von neurodegenerativen Erkrankungen kombiniert werden. So können sie beispielsweise zur Diagnose verschiedener Arten von Anfällen, einschließlich epileptischer Anfälle, verwendet werden. Sie können auch zur Überwachung der Anstrengung bei körperlicher Betätigung sowie zur Überwachung des Stress- und Konzentrationsniveaus verwendet werden.

Vitaldaten am Ohr messen

Mit einem hohen Tragekomfort und einem extra Silikonbügel als Schutz und Halter können die Ohrhörer auch beim Sport getragen werden. Die dort besonders interessante Laktatmessungen erfolgt über die Schweißabsonderungen des Trägers. Die Erfassung mehrerer physiologischer Parameter im Ohr ist zwar nicht neu, die Integration der Erfassung von Gehirn- und Körpersignalen in einer einzigen Plattform jedoch schon. Der Durchbruch wurde durch das kombinierte Fachwissen von Biomedizinern, Chemikern, Elektroingenieuren und Nanotechnikern ermöglicht. Die in der Proof-of-Concept-Studie gesammelten Sensor-Daten waren genauso aussagekräftig wie Daten aus handelsüblichen EEG-Headsets mit Trockenkontakt und laktathaltigen Blutproben.

In Zukunft sollen derart gestaltete Neuroimaging- und Gesundheitsüberwachungssysteme mit tragbaren Sensoren an und in mobilen Geräten wie Telefonen, Ohrhörern, Uhren usw. arbeiten, um die Gehirnaktivität und viele relevante Vitalwerte, Gesundheitsdaten und Stoffwechselprozesse über den Tag hinweg zu verfolgen - und damit die Fähigkeiten von Gehirn und Körper zu verbessern.

| »Die Möglichkeit, die Dynamik sowohl der kognitiven Aktivität des Gehirns als auch den Stoffwechselzustand des Körpers in einem integrierten In-Ear-Gerät zu messen, das den Komfort und die Mobilität des Benutzers nicht beeinträchtigt, eröffnet enorme Möglichkeiten, die Gesundheit und das Wohlbefinden von Menschen jeden Alters jederzeit und überall zu fördern.« |

|---|

| Gert Cauwenberghs, Professor am Shu Chien Gene Lay Department of Bioengineering der UC San Diego. |

Sensoren an Kopfhörern und Ohrstöpseln

Die siebgedruckten, flexiblen Sensoren sind auf einer stempelartigen Oberfläche an den Ohrhörern angebracht. Da In-Ear-Kopfhörer weit verbreitet und akzeptiert sind, bieten sie laut den Forschenden viel bisher ungenutztes Potenzial für die bequeme Erfassung von Gehirn- und Körpersignalen.

»Das Ohr hat Schweißdrüsen und liegt in der Nähe des Gehirns, es ist ein natürlicher Einstiegspunkt - die Menschen sind es gewohnt, Ohrstöpsel zu tragen«, sagte Yuchen Xu, Mitautor der Studie und Postdoktorand in Cauwenberghs' Labor. »Ohrstöpsel gibt es schon seit Jahrzehnten, und sie waren in vielerlei Hinsicht eines der ersten tragbaren Geräte auf dem Markt«, fügt Patrick Mercier, Professor am UC San Diego Department of Electrical and Computer Engineering, hinzu. »Unsere Forschung ist ein wichtiger Schritt, um zu zeigen, dass aussagekräftige Daten vom menschlichen Körper gemessen werden können, indem einfach die Fähigkeiten von Ohrhörern, die die Menschen bereits täglich benutzen, erweitert werden. Da es keine größeren Hindernisse für den Einsatz dieser Technologie gibt, gehen wir davon aus, dass sie irgendwann in großem Umfang eingesetzt wird.«

Entwicklung der In-Ohr-Sensoren

Der erste Schritt beim Bau der In-Ear-Sensoren war die Bestätigung, dass EEG- und Laktatdaten im Ohr erfasst werden können. Die Forscher mussten kleinere, kompaktere Instrumente zur Erfassung elektrophysiologischer Signale, wie z. B. EEG-Daten, entwickeln, die in einen Ohrhörer passen. Außerdem mussten sie ein geeignetes Material finden, um Schweiß zu sammeln und Laktat zu messen. Wie Experimente an Testpersonen zeigten, ist die beste Stelle zum Sammeln und Aufzeichnen von Laktatdaten der Tragus, wo sich der Schweiß am Eingang des Ohrs ansammelt.

Aus früherer Erfahrung wusste das Team auch, dass für die Erfassung von EEG-Daten hochleistungsfähige physiologische Elektroden erforderlich waren, die auf den Schläfenlappen gerichtet waren. »Die primäre technische Herausforderung bestand nicht nur darin, zwei Sensoren im Ohr anzubringen, das ein kleiner Raum ist, der sich von Person zu Person unterscheidet, sondern auch darin, die Signale von EEG und Laktat zuverlässig zu erfassen«, so Yuchen Xu. »Wir mussten auch die Integration von Ohrhörern berücksichtigen und das Übersprechen reduzieren. So kamen wir auf die Idee eines stempelähnlichen, dehnbaren Sensors, der eine einfache Ergänzung des Ohrhörers selbst ist, aber alle notwendigen Funktionen hat, die wir brauchten, und uns genügend Freiraum für das Design gab.«

Multimodale bioelektrische Ohr-Plattform

Um sicherzustellen, dass die elektrophysiologischen Sensoren festen Kontakt mit dem Ohr haben, entwickelten die Forscher federbelastete 3D-Sensoren, die den Kontakt halten, sich aber anpassen können, wenn sich die Ohrhörer bewegen. Um die Schweißaufnahme zu verbessern, überzogen die Forscher die elektrochemischen Sensoren mit einer durchsichtigen Hydrogelschicht. »Sie ist schwammartig und hydrophil«, sagt Yuchen Xu. »Die Schicht fungiert als mechanisches Polster zwischen Haut und Sensoren und hilft außerdem, den Schweiß aufzufangen.« Die Forscher untersuchten verschiedene Materialauswahlen und strukturelle Designs und validierten die Machbarkeit der gleichzeitigen Aufzeichnung von EEG- und Laktatsignalen mit zwei Sensoren, die nur zwei Millimeter voneinander entfernt sind.

Die Ohrstöpsel werden ganz normal, wie übliche Lautsprecher, in den Gehörgang eingeführt, wo sie dazu den Schweiß auffangen und die elektrische Aktivität des Gehirns messen können. »Diese neue und leistungsstarke multimodale bioelektronische Plattform im Ohr ist eine reichhaltige Quelle für Echtzeitinformationen über den Gesundheitszustand der Nutzer, indem sie gleichzeitig und dynamisch physikalische und biochemische Informationen aufzeichnet«, so Joseph Wang, Professor am Department of NanoEngineering und Direktor des Center for Wearable Sensors an der Jacobs School.

Neue Tinnitus-Therapie dank In-Ohr-Sensoren

»Der nächste Schritt ist auch die Integration von Elektronik in den Sensor«, sagte Yuchen Xu. Das Team arbeitet auch an der Verarbeitung der Daten auf dem Gerät selbst. Das Ziel ist es, die verarbeiteten Daten drahtlos an einen Computer oder ein Smartphone zu übertragen. Die In-Ear-Sensoren könnten auch zusätzliche Daten erfassen, etwa die Sauerstoffsättigung und den Blutzuckerspiegel.

»Auditives Neurofeedback, bei dem die gemessenen Gehirnsignale mit Tönen gekoppelt werden, die das Gerät im Ohr abspielt, könnte potenziell weitreichende neue therapeutische Fortschritte bei der aktiven Behebung von schwächenden neurologischen Störungen wie Tinnitus ermöglichen, für die es derzeit keine wirksame Behandlung gibt«, so Cauwenberghs.

Im Rahmen der Studie führten die Forscher umfangreiche Experimente durch, um die Wirksamkeit der Sensoren zu überprüfen. Sie charakterisierten die Leistung der Elektroden sowie verschiedene auffällige Gehirnsignalmuster, darunter die Alpha-Modulation und auditive Dauerantworten, zusätzlich zur Elektrookulographie (EOG) für die elektrophysiologischen Sensoren. Sie charakterisierten die Empfindlichkeit, Selektivität und Langzeitstabilität der Laktatsensoren. Außerdem untersuchten sie das Übersprechen zwischen den Sensoren, die mechanische Stabilität und die Umweltstabilität der integrierten Sensoren.

»Der Gehörgang ist in der Gemeinschaft der Wearable Technology relativ wenig erforscht«, sagte Sheng Xu, Fakultätsmitglied im Department of NanoEngineering der Jacobs School. »Das Potenzial der kontinuierlichen Erfassung physikalischer und chemischer Signale aus dem Gehörgang ebnet den Weg für zahlreiche spannende Möglichkeiten im Bereich der Wearables.« (uh)