Vorbild Natur

Chips die Schmerz empfinden, können sich selbst heilen

Fortsetzung des Artikels von Teil 2

Wahrsager für selbstheilende Chips

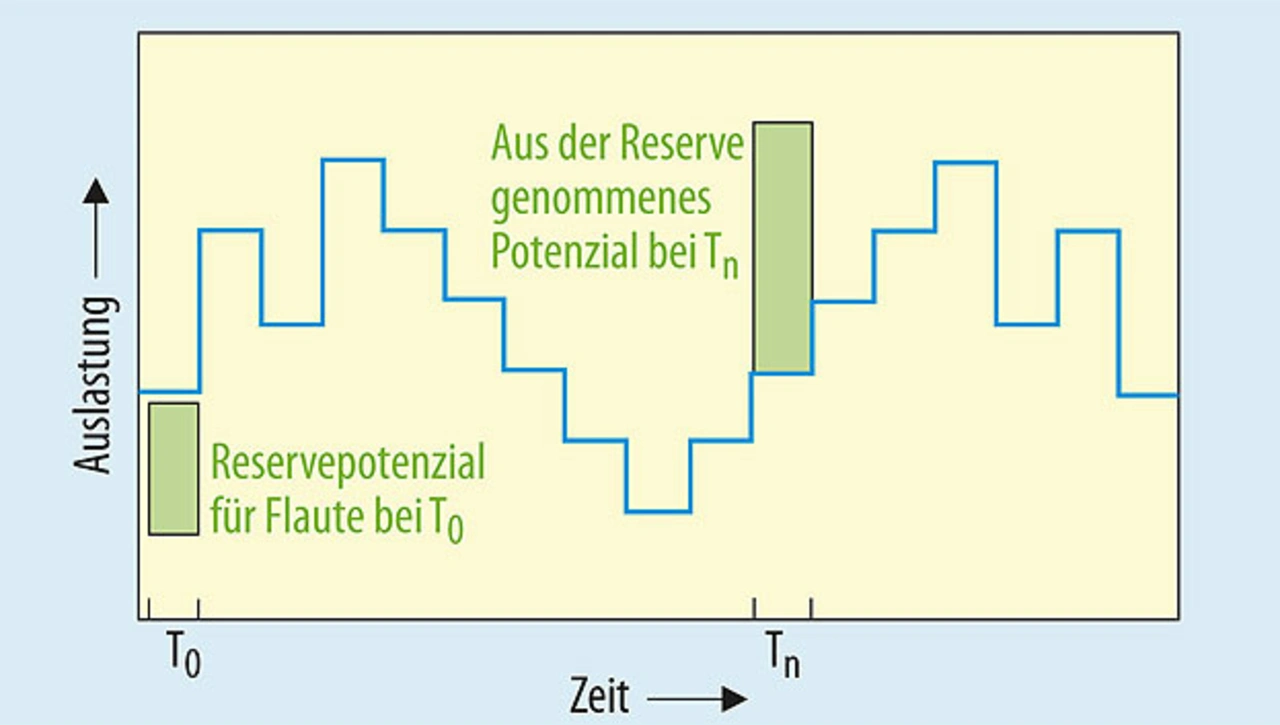

Das letztendliche Ziel von IMEC und seinen akademischen Partnern ist die Entwicklung eines aktiven Verfahrens zur Verbesserung der parametrischen Zuverlässigkeit mit verteilten Monitoren, einem Controller und Aktoren, um die Folgen von Verzögerungsfehlern und potenziell auch von funktionalen Fehlern zu beseitigen. Das Geheimnis zur Problemlösung besteht in der Variation der Systembelastung. Auf der Basis einer deterministischen Prädiktion lassen sich zukünftig auftretende „Flauten“ in der Belastung bestimmen und diese zur Kompensation des Verzögerungsfehlers bei der Spitzenlast nutzen.

Jobangebote+ passend zum Thema

Auf der Basis dieser Information über den zukünftigen Verlauf kann die Reihenfolge der Ablaufplanung und die Zuordnung von Operationen entsprechend geändert werden (Bilder 3 und 4).

Nur mit diesem selbstheilenden aktiven Verfahren wird eine Miniaturisierung bis herab zu 5 nm möglich sein. Ein ähnlicher Ansatz gilt auch für den menschlichen Körper. Gehirn und Körper des Menschen sind im Zuge der Evolution nicht dazu angelegt, dauernd mit Spitzenlasten zu arbeiten. Sie gehen davon aus, dass in Zukunft bessere Zeiten kommen und nutzen diese lastarmen Intervalle, um mit den gegenwärtigen Spitzenlasten zurecht zu kommen.

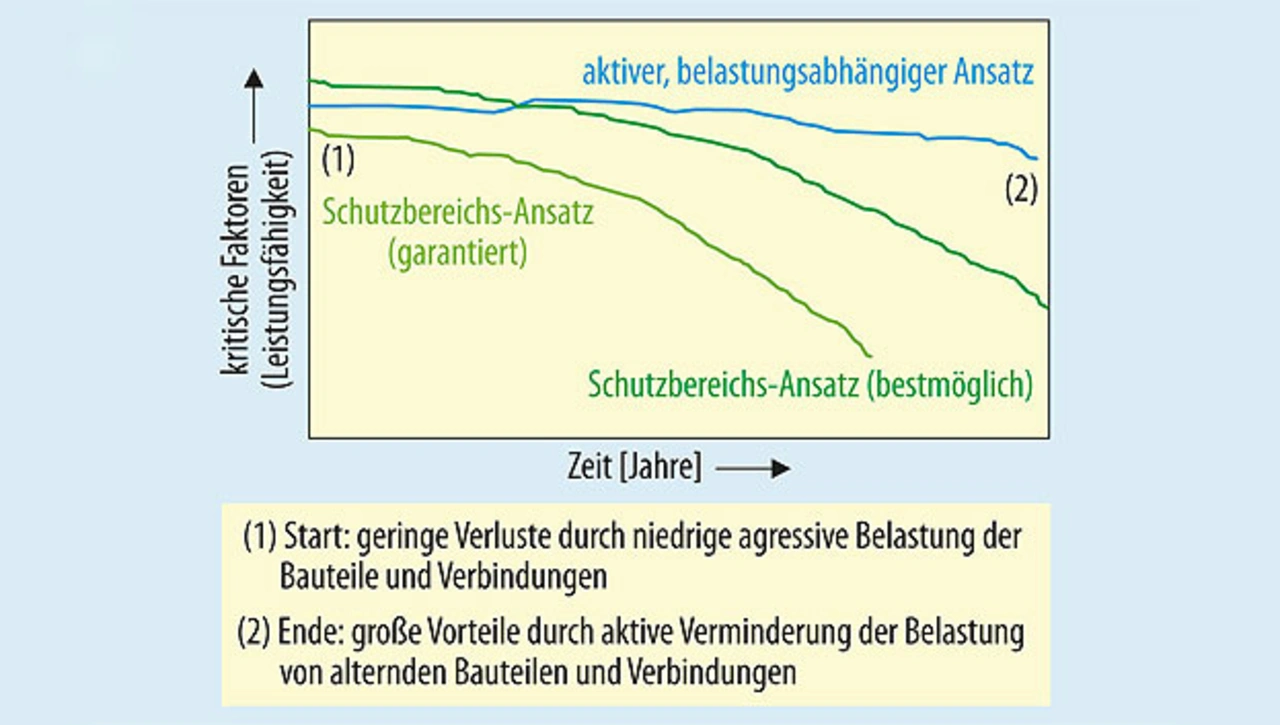

Belastungsabhängige Modellierung ist essenziell zur Schaffung zuverlässiger Systeme mit stark muniaturisierten Halbleiterschaltungen, die weniger zuverlässig sind. IMEC führt dazu das Wissen über Monitore, Controller und Aktoren zusammen, das an den Universitäten erarbeitet wird, und kombiniert es mit dem Wissen der eigenen Technologen. Die Forscher erstellen Simulationen und entwickeln einen Ansatz zur aktiven Schadensminderung für zukünftige ICs. Die ersten echten selbstheilenden ICs werden Halbleiterhersteller wahrscheinlich ab 2025 anbieten, sodass Verbraucher dann wirklich zuverlässige Geräte und Systeme nutzen können.

Wie in vielen anderen Feldern liegt der Schlüssel zum Erfolg in der Zusammenarbeit der Experten aus der Halbleiterfertigung mit den Geräte- und Systementwicklern und den akademischen Forschergruppen, die mit ihrer Forschung diese frühen Konzepte für die Industrie und die Gesellschaft nutzbar machen.

Die Autoren

Prof. Dr. Francky Catthoor

machte 1982 seinen Ingenieurabschluss und promovierte 1987 in Elektrotechnik an der Katholieke Universiteit (KU) Leuven, Belgien. Von 1987 bis 2000 leitete er bei IMEC im belgischen Heverlee verschiedene Forschungsbereiche für Systemsynthese und Architektur-Methoden. 1986 wurde Catthoor mit dem Young Scientist Award des Marconi Interna¬tional Fellowship Council ausgezeichnet. 2005 wurde er zum IEEE-Fellow ernannt. Er ist IMEC-Fellow und hat er eine volle Professorenstelle an der KU, Fachbereich Elektrotechnik. Als Redakteur arbeitet er an mehreren IEEE- und ACM-Publikationen mit.

Prof. Dr. Guido Groeseneken

erhielt 1980 sein Master of Science Degree in Elektrotechnik und Maschinenbau und promovierte 1986, beides an der Katholieke Universiteit (KU) in Leuven, Belgien. 1987 kam er zum IMEC (Interuniversity Microelectronics Center), Leuven, und ist dort verantwortlich für die Zuverlässigkeitsphysik von CMOS-Halbleitern. Seit Oktober 2005 leitet er auch das Post-CMOS Nanotechnik-Programm. Seit 2001 lehrt er als Professor an der KU Leuven. 2005 wurde er zum IEEE Fellow ernannt und 2017 mit dem IEEE Cledo Brunetti Award ausgezeichnet. Mehr als 300 Beiträge und drei Fachbücher hat Groeseneken veröffentlicht. Er hält elf Patente und engagiert sich in Programmkomitees mehrerer internationaler Fachkongresse, wie dem IEEE International Electron Device Meeting (IEDM) und dem International Reliability Physics Symposium (IRPS)

- Chips die Schmerz empfinden, können sich selbst heilen

- Schmerzmessung an Chips

- Wahrsager für selbstheilende Chips