Imec Technology Forum 2023: Automotive

Gemeinsam die nächste Hardware entwickeln

Fortsetzung des Artikels von Teil 2

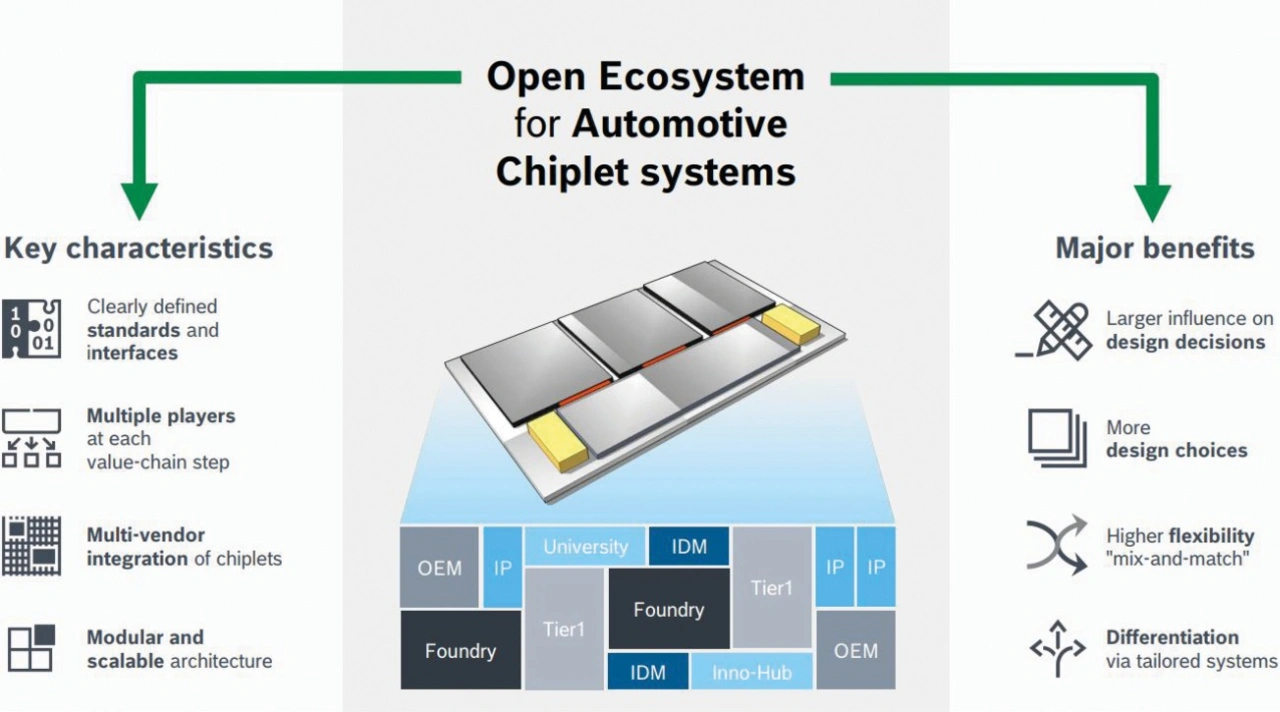

Ein offenes Ecosystem für Chiplets

Um Chiplets für die Automobilindustrie nutzbar zu machen und damit in den Genuss dieser Technologie zu kommen, muss aus der Sicht von Hartung erst einmal ein Chiplet-Ecosystem entlang der gesamten Wertschöpfungskette aufgebaut werden, das zur Automobilindustrie passt. Die wichtigsten Elemente dieses Ecosystem sind seiner Ansicht nach zum Beispiel klar definierte Standards und Schnittstellen zwischen den Elementen des Chiplet. Es seien aber auch Chiplet-Elemente wichtig, die zum Auto passen, die spezielle Aufgaben wie Rechen-, Safety- und Security-Tasks oder auch andere Aufgaben übernehmen. Hartung: »Und wir müssen die Produktion lösen; dabei handelt es sich um einen Prozess, der hochgradig komplex und sehr speziell ist, aber auf alle Fälle möglich und mittlerweile auch definitiv erreichbar.«

Damit stehe eine neue Möglichkeit offen. Hartung weiter: »Wenn es funktioniert und wir unsere Kräfte bündeln, erreichen wir damit vollkommen neue Niveaus in Hinblick auf die Rechenleistung, und das Ganze in Kombination mit Safety, Security und der Tatsache, dass das Auto auf der Straße fährt. Plus: Wir erreichen die notwendige Skalierung.« Das heißt natürlich auch, dass mehrere Player zusammengebracht werden müssen, »weil wir viele Funktionalitäten auf einem Chiplet haben müssen, die nicht von einem einzigen Halbleiterhersteller zur Verfügung gestellt werden«, so Hartung weiter. Außerdem seien modulare und skalierbare Architekturen notwendig aus der Sicht der Automobilindustrie natürlich möglichst viele Auswahlmöglichkeiten, die eine höhere Flexibilität beim Mixen der Elemente ermöglicht, und »am Ende brauchen wir natürlich noch die Möglichkeit zur Differenzierung«, so Hartung.

Jobangebote+ passend zum Thema

Supercomputer im Fahrzeug

Der Mensch ist schlau, auch wenn es nicht immer offensichtlich ist. Aber ein Vergleich von Bart Placklé, Vice President Automotive beim Imec, macht das deutlich: Laut NHTSA-Zahlen (National Highway Traffic Safety Administration) von 2022 verursacht ein menschlicher Fahrer im Durchschnitt alle 100 Mio. Meilen 1,27 Todesopfer. Das menschliche Gehirn schafft eine Arbeitsleistung zwischen 1018 und 1021 OPS, und das Ganze bei einer Leistungsaufnahme von 23 W. »Würde man das mit einem KI-Beschleuniger vergleichen, läge man irgendwo zwischen 1 Mio. und 1 Mrd. TOPS. Das ist natürlich kein ernsthafter Vergleich, aber man muss sich darüber im Klaren sein, dass die Leistung eines Gehirns deutlich höher liegt«, so Placklé weiter.

Damit ein Robotaxi, sprich: autonomes Fahren, sozial akzeptiert werde, müsse es in der Lage sein, zehnmal besser als ein menschlicher Fahrer zu sein, das heißt, das Ziel für 2025 laute: ein Todesopfer pro 1000 Mio. Meilen. »Die Rechenleistung liegt bei 1015 OPS, das sind 1000 TOPS. Das heißt, selbst im besten Fall ist das noch 1000 mal langsamer als ein menschliches Gehirn. Im schlechtesten Fall ist es 1 Mio. mal langsamer, gleichzeitig liegt die Leistungsaufnahme aber zwischen 300 und 1000 W.« Folglich: »Die Leistung des Gehirns ist so viel besser, dass wir Wege finden mussten, um das auszugleichen, und das haben wir.«

Die Lösung heißt: »Super-Human Sensing«. Im Vergleich zu einem Menschen mit zwei Augen habe ein Robotaxi einen 360-Grad-Rundumblick, es könne über den sichtbaren Bereich hinausschauen, egal ob Nebel oder andere schlechte Sichtverhältnisse bestehen. Entsprechend aktiv ist das Imec bei der Entwicklung von Sensoren. So zählen zu dem Super-Human-Sensing-Ansatz beispielsweise beim Imec entwickelte SWIR-Sensoren (Short-Wave Infrared), die in der Lage sind, auch bei Nebel noch etwas zu erkennen. Auch im Radarbereich ist das Imec aktiv und hat als erster ein 140-GHz-Imaging-Radar auf Basis von Standard-CMOS realisiert, das während des IMS 2023 (International Microwave Symposium 2023) vorgestellt wurde.

Forscher vom Imec haben auch ein Solid-State-Lidar entwickelt, das eine Reichweite von bis zu 300 m erreicht, mit einer niedrigen Leistungsaufnahme auskommt und weniger als 10 cm × 10 cm × 10 cm groß ist. Darüber hinaus sind die Forscher auch bei der Sensorfusion aktiv. Auf der Softwareseite wurde ein neuer Algorithmus (»Cooperative Fusion«) entwickelt, bei dem die Sensoren dank Feedback-Loop unverarbeitete und vorverarbeitete Informationen austauschen, um zu entscheiden, welche Informationen wirklich relevant sind; das ermöglicht eine schnellere und genauere Entscheidungsfindung. Dazu kommen auf der Hardwareseite Beschleuniger-ICs mit SNN-Core (Spiking Neural Network) und RISC-V-Core, die sich durch eine geringe Leistungsaufnahme und niedrige Latenzzeiten auszeichnen und für Online-Modell-Training geeignet sind.

Super-Human Sensing braucht hohe Rechenleistung

Placklé: »All diese wunderbaren Sensoren sind vollkommen nutzlos, wenn wir nicht die Rechenleistung haben, um die Daten zu verarbeiten. Wenn wir diese Sensoren alle mit einem Computer verbinden, reden wir schon von 100 Gbit/s und 1000 TOPS, die wir verarbeiten müssen. Diese Zahlen zeigen, dass damit ein Supercomputer in das Fahrzeug wandert. Das ist schon schwierig genug, dazu kommt aber noch, dass dieser Supercomputer auch noch den Low-Power-Anforderungen des Fahrzeugs genügen muss, weil man ja kein Kraftwerk daneben setzen kann, nur um den Computer mit genügend Energie zu versorgen.«

Darüber hinaus muss dieser Supercomputer auch noch kosteneffizient sein, was aus Placklés Sicht insbesondere für die Entwicklungsseite gilt. Denn diese Produkte werden in Mio.-Stückzahlen gefertigt, anders als die Milliarden von Prozessoren, die für Handys gefertigt werden. Darüber hinaus sind natürlich auch Safety-Aspekte entscheidend, und die ICs müssen sich durch eine hohe Zuverlässigkeit auszeichnen. »Alles zusammengenommen zeigt, dass hier ein monolithischer Ansatz fehlschlagen muss. Wir müssen also einen anderen Weg finden, um Supercomputer ins Auto zu bringen. Der HPC-Markt setzt auf Chiplets, weil sie anders die Leistung nicht mehr hergebracht haben und die Fertigungsausbeute dramatisch sinken würde.«

Chiplets ermöglichen alles, was im Fahrzeug wichtig ist

Placklé weiter: »Chiplets sind auch der richtige Ansatz für den Supercomputer im Fahrzeug, denn sie ermöglichen eine skalierbare Performance, reduzierte Entwicklungszeiten, eine verkürzte Time to Market, hohe Qualität und Zuverlässigkeit, plus Safety. Und sie ermöglichen ein resilienteres Ecosystem. Allerdings ist eine Standardisierung notwendig.« Deshalb habe das Imec eine neue Initiative gestartet, die das Automtovie-Chiplet-Ecosystem zusammenbringen soll. Und die Idee scheint am Markt anzukommen, denn innerhalb kürzester Zeit haben sich bereits diverse Unternehmen entlang der Wertschöpfungskette der Initiative angeschlossen. Placklé resümiert: »Geht es um autonomes Fahren, wird das fehlende Hirnschmalz durch Super-Human Sensing kompensiert. Um die Daten zu verarbeiten, kann mithilfe von Chiplets die Rechenleistung effizient skaliert und die Einführung beschleunigt werden.«

- Gemeinsam die nächste Hardware entwickeln

- Die Entwicklung der E/E-Architekturen

- Ein offenes Ecosystem für Chiplets

- KLA