Eigene Ladegeräte für LiFePO4-Batterien

Interessante Alternative zu Lithium-Ionen-Akkus

LiFePO4-Akkus haben Nachteile bei Energiedichte und Versorgungsspannung gegenüber Li-Ionen-Zellen, sie bieten aber eine höhere Ladezyklenzahl und laden schneller. Sie eignen sich für viele kostensensitive Anwendungen. Optimierte Ladeprofile gewährleisten eine lange Lebendauer und Zuverlässigkeit.

In Lithiumeisenphosphat-Zellen wird LiFePO4 als Kathode der Batterie verwendet, wobei ein metallisiertes Graphit-Kohlenstoffmaterial als Elektrode dient. Sie wurden erstmals 1996 von Forschern der University of Texas beschrieben und sind keine neue Technologie.

Die Vorteile der LiFePO4-Batterien

Aktuell stößt die Elektrochemie jedoch auf großes Interesse, da sie einige Vorteile gegenüber Lithium-Ionen-Zellen bietet. Zu diesen Vorteilen zählen die geringeren Kosten, die Ungiftigkeit, die breite Verfügbarkeit von Eisen und die ausgezeichnete thermische Stabilität. Im Gegensatz dazu sind Nickel und Kobalt, die in Lithium-Ionen-Zellen verwendet werden, schwer zu beschaffen, teuer und umweltschädlicher.

Außerdem kann LiFePO4 viel mehr Ladezyklen durchlaufen als entsprechende Li-Ionen-Zellen. Je nach Nutzung des Akkus sind zwischen 1000 und 10.000 Zyklen möglich. Außerdem kann eine standardmäßige LiFePO4-Zelle eine Entladekapazität (oder Entladetiefe) von mindestens 80 Prozent für mindestens 2000 Zyklen bieten. Dagegen liegt die äquivalente Charakteristik einer typischen Li-Ionen-Zelle bei 300 bis 500 Zyklen.

Weitere Merkmale von LiFePO4-Akkus sind Toleranz gegen schnelles Laden, ein niedriger Innenwiderstand, der hohe Entladeströme ermöglicht, und eine bemerkenswert stabile Versorgungsspannung. Sie funktionieren auch bei hohen Temperaturen gut.

Ein aktuelles Beispiel für einen LiFePO4-Akku ist der PSL-FP-IFP2770180EC, ein 3,2-V-Akku mit 25 Ah von Power Sonic Corporation (Bild 1).

Es gibt jedoch einige Nachteile, die bis vor Kurzem verhindert haben, dass sich LiFePO4-Akkus auf dem Markt durchsetzen konnten. Dazu gehören eine um 15 bis 25 Prozent geringere Energiedichte als bei Li-Ionen-Akkus und eine niedrigere Ausgangsspannung von 3,2 V im Vergleich zu 3,7 V bei Li-Ionen-Akkus. Außerdem funktionieren LiFePO4-Akkus bei niedrigen Temperaturen nicht gut und erfordern im Allgemeinen mehr Pflege und Schutz als ihre robusteren Gegenstücke, die Li-Ionen-Zellen.

Verbesserungen der Energiedichte von LiFePO4-Zellen

Jüngste Verbesserungen der Energiedichte haben dazu geführt, dass LiFePO4-Akkus für ein breiteres Spektrum von Geräten einsetzbar sind. Es ist zwar unwahrscheinlich, dass sie Lithium-Ionen-Zellen in Produkten wie Mobiltelefonen oder tragbaren Computern ersetzen können, aber für Anwendungen, die mehr Platz benötigen und/oder bei denen niedrige Kosten und eine leichtere Wiederverwertbarkeit wichtig sind, könnten sie eine gute Option sein.

Beispiele sind Elektrofahrräder (E-Bikes) und einige Modelle von Elektrofahrzeugen (EVs). So kündigte Tesla bereits Ende 2021 an, bei seinen Einstiegsfahrzeugen auf LiFePO4-Akkus umzusteigen. Entsprechend bieten die Akkus des Unternehmens rund 260 Wattstunden pro Kilogramm (Wh/kg), was mit den besten Li-Ionen-Zellen vergleichbar ist.

Entwickler ziehen LiFePO4-Akkus zunehmend für Anwendungen in Betracht, bei denen die niedrigen Kosten, die lange Lebensdauer und die unschädlichen elektrischen Eigenschaften wichtiger sind als eine hohe Energiedichte. Beispiele hierfür sind funkgesteuerte Geräte, tragbare motorbetriebene Produkte und vor allem Sensoren für das industrielle Internet der Dinge (IIoT).

Da nur eine ausgewählte Gruppe von Ingenieuren an der Entwicklung exotischer Produkte wie etwa Elektroautos beteiligt ist, findet man LiFePO4-Stromquellen immer häufiger in diesen eher bescheidenen Anwendungen.

Vorsicht beim Laden des LiFePO4-Akkus

Li-Ionen- und LiFePO4-Zellen haben einige Gemeinsamkeiten. Ihre Energie stammt zum Beispiel aus der Bewegung von Lithium-Ionen, die Elektronen freisetzen, um einen elektrischen Strom für ein Gerät zu erzeugen. Ein wichtiger Unterschied besteht jedoch darin, wie die Akkus aufgeladen werden. LiFePO4-Akkus haben andere elektrische Eigenschaften als Li-Ionen-Batterien, wodurch sich das Ladeprofil ändert. Diese Unterschiede sind subtil, aber es ist wichtig, sie zu verstehen, um das maximale Potenzial von LiFePO4 auszuschöpfen.

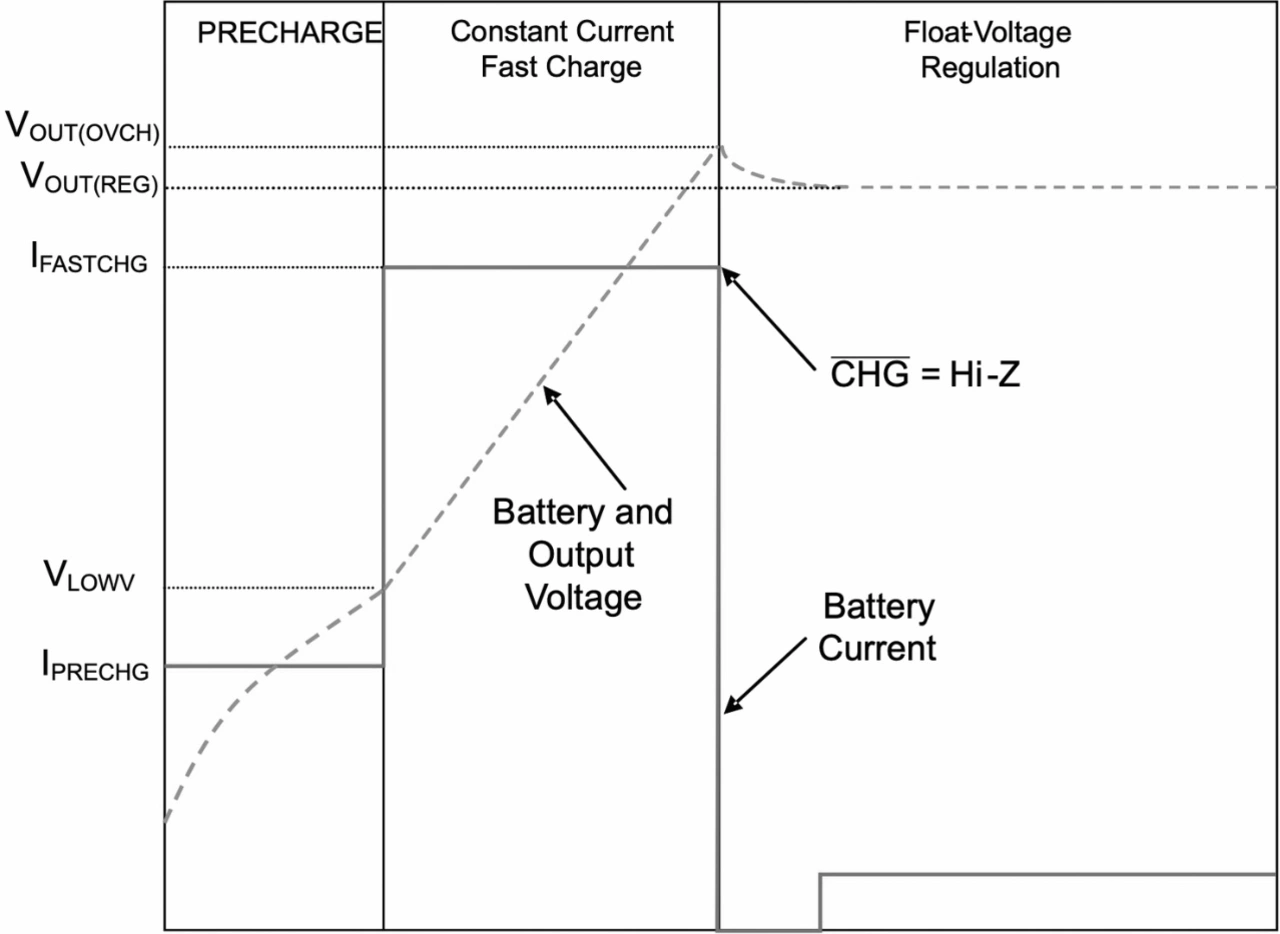

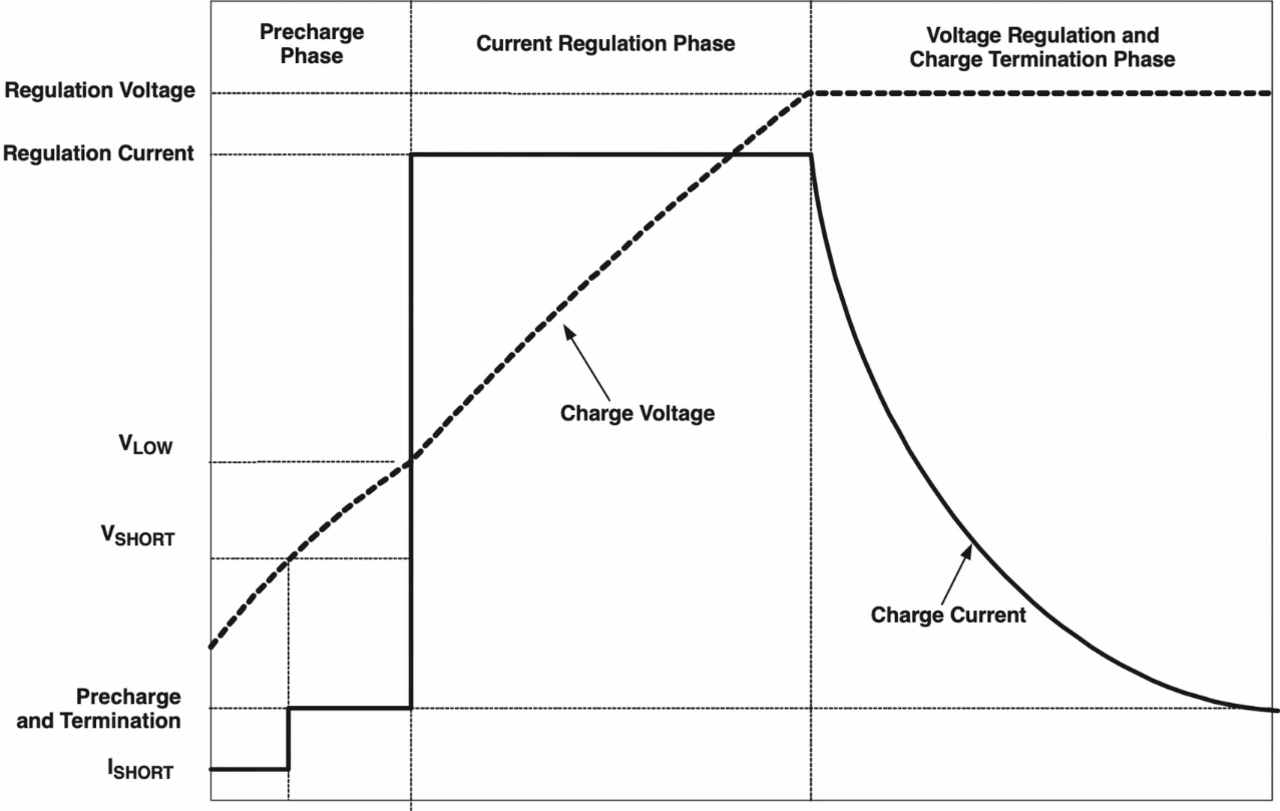

In Bild 3 und Bild 4, die hier mit freundlicher Genehmigung von Texas Instruments verwendet werden, sind die Unterschiede zwischen einem typischen Li-Ionen- und einem LiFePO4-Ladeprofil dargestellt. So erfordert der Ladealgorithmus für LiFePO4-Zellen (Bild 4) nicht die für den Ladezyklus von Lithium-Ionen-Batterien typische konstante Spannung (CV) (Bild 3).

Stattdessen wird der Akku mit einem konstanten Schnellladestrom (CC) auf eine Überladespannung geladen und dann auf eine niedrigere Erhaltungsladespannung »entspannt«. Durch den Wegfall der CV-Steuerung wird die Ladezeit erheblich verkürzt. Während des Ladezyklus überwacht ein interner Regelkreis in der Regel die Sperrschichttemperatur des Energiemanagement-IC (PMIC) und reduziert den Ladestrom, wenn dessen Temperaturschwelle überschritten wird.

Ein weiterer Unterschied zwischen den Ladeprofilen ist die niedrigere maximale Ladespannung für die LiFePO4-Zelle aufgrund der unterschiedlichen Batteriechemie. Die maximale Ladespannung für den LiFePO4-Akku ist auf eine Überspannung von 3,6 V begrenzt, bevor sie wieder auf 3,5 V abfällt, während sie für den Li-Ionen-Akku auf 4,1 oder 4,2 V begrenzt ist.

Kompakte Ladegeräte für LiFePO4-Zellen

Durch die zunehmende Verwendung von LiFePO4 am Markt haben sich Chip-Hersteller dazu veranlasst gesehen, monolithische ICs einzuführen, die die Zellen mit einem optimierten Profil laden. Diese ermöglichen die Integration der Technologie, ohne dass eine Stromversorgungsschaltung von Grund auf neu entwickelt werden muss.

Ein aktuelles Beispiel dafür ist der LiFePO4-PMIC BQ25070DQCR von Texas Instruments. Untergebracht ist der Baustein ist in einem 2 mm × 3 mm großen Gehäuse und liefert eine Überladespannung von 3,7 V und eine Erhaltungsspannung von 3,5 V bei bis zu 1,2 A.

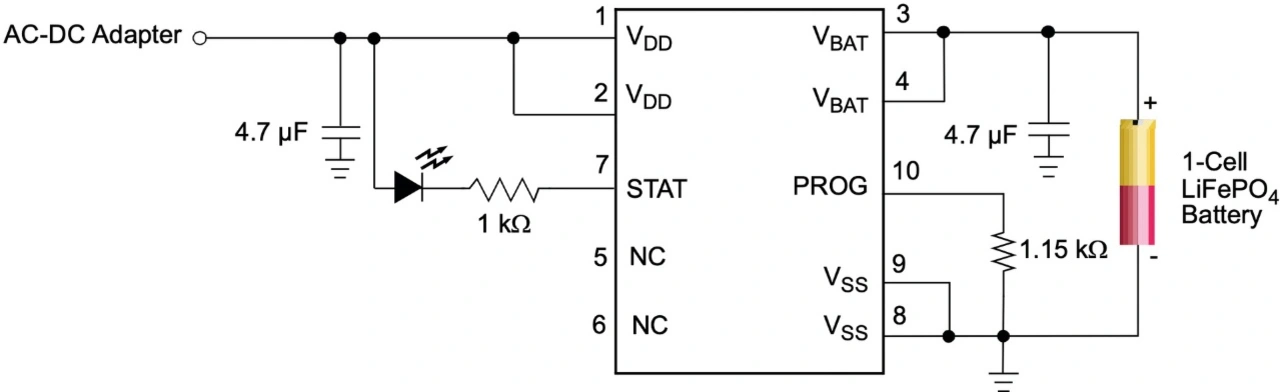

Ein zweites Beispiel ist der MCP73123T-22SI/MF von Microchip Technology (Bild 5). Dieser Baustein arbeitet mit einer Eingangsspannung von 4 bis 16 V und bietet einen maximalen Strom von 1,1 A. Der CC-Wert für die Schnellladung wird mit einem externen Widerstand zwischen 130 mA und dem oberen Grenzwert eingestellt, je nach dem zu ladenden Akku. Er begrenzt außerdem den Ladestrom in Abhängigkeit von der Chiptemperatur bei hoher Leistung oder hoher Umgebungstemperatur.

Eine dritte Lösung kommt von Analog Devices. Dessen PMIC MAX77787JEWX+ arbeitet mit einer Eingangsspannung von 4,5 bis 13,4 V und bietet einen maximalen Ladestrom von 3,15 A. Der Schnellladestrom und die Abschlussspannung werden mit externen Widerständen konfiguriert. Dieser 2,75 mm × 2,75 mm große Baustein unterstützt sowohl LiFePO4- als auch Li-Ionen-Ladevorgänge.