Biomechanik für die Medizin

Herz-Druck: Künstliche Muskeln aus dem 3D-Drucker

Schweizer Forschende haben erstmals komplexe, weiche Aktuatoren im 3D-Druck hergestellt. Die künstlichen Muskeln reagieren auf elektrische Impulse und sollen die Prothetik und Rehabilitation verändern. Die 3D-Replikate können Muskeln bei Verletzungen unterstützen oder gar ganze Organe ersetzen.

Ein künstlicher Muskel, der sich auf Knopfdruck zusammenzieht und wieder entspannt – und das alles aus dem 3D-Drucker. Klingt wie Science-Fiction? Nicht für die Forscher der Empa. In einem bahnbrechenden Projekt mit der ETH Zürich haben sie dielektrische elastische Aktuatoren (DEA) entwickelt, die genau das können.

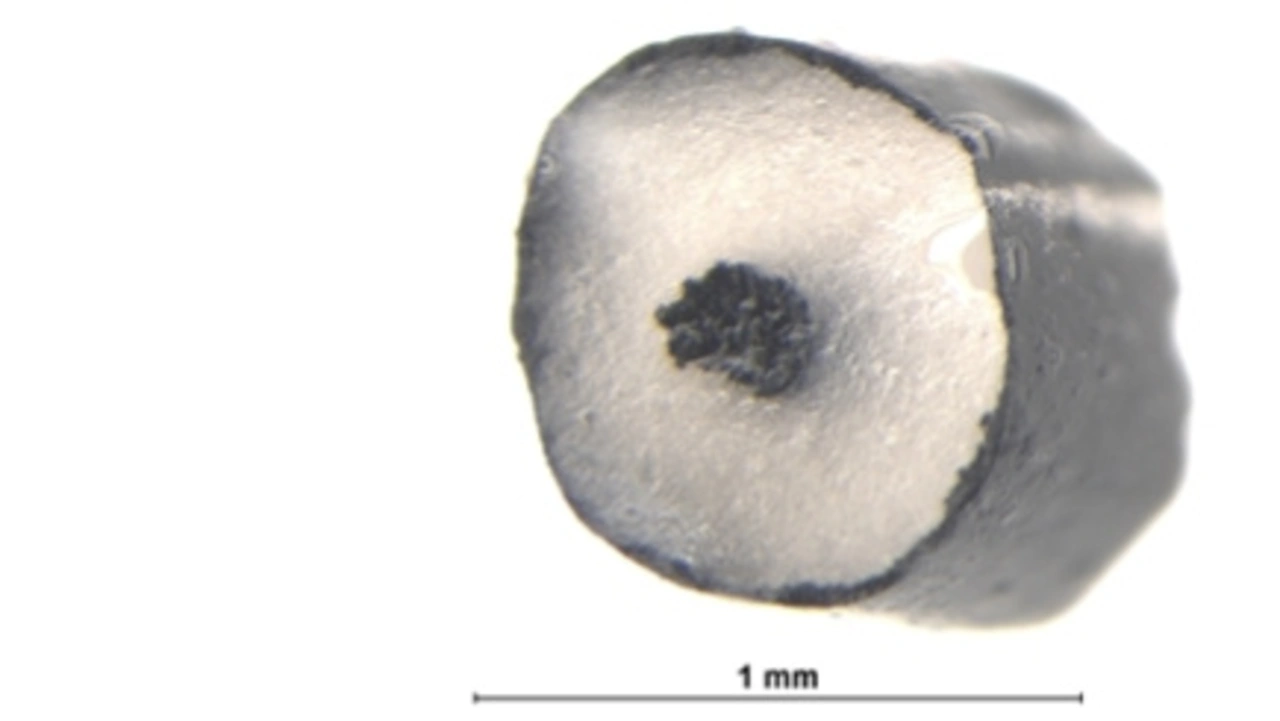

Die innovativen Strukturen bestehen aus zwei verschiedenen Materialien auf Silikonbasis: einem leitfähigen Elektrodenmaterial und einem nicht leitenden Dielektrikum. Die Materialien sind schichtweise miteinander verbunden, ähnlich wie ineinander verschränkte Finger, und reagieren auf elektrische Impulse wie echte Muskeln. Von der Unterstützung bei Bewegungseinschränkungen bis hin zur Möglichkeit, in Zukunft ganze Organe zu drucken – die Anwendungsmöglichkeiten der Technologie reichen von der Medizintechnik und bis zur Robotik.

Die Technologie der Künstlichen Muskeln

Die Entwicklung dieser 3D-gedruckten Muskeln stellte die Forschenden vor viele Herausforderungen. Die beiden weichen Materialien sollten sich – trotz ihrer sehr unterschiedlichen elektrischen Eigenschaften – beim Druckprozess sehr ähnlich verhalten. Sie dürfen sich nicht vermischen, müssen aber im fertigen Aktor trotzdem gut zusammenhalten.

Die gedruckten »Muskeln« müssen möglichst weich sein, damit ein elektrischer Stimulus zu der benötigten Verformung führen kann. Zudem müssen sich alle 3D-druckbaren Materialien unter Druck verflüssigen, damit sie aus der Druckerdüse gepresst werden können. Unmittelbar danach müssen sie aber wieder zähflüssig genug sein, um die gedruckte Form zu behalten. Empa-Forscher Patrick Danner erklärt: »Diese Eigenschaften stehen oft in direktem Widerspruch zueinander. Wenn man eine optimiert, verändern sich drei andere ... meist zum Schlechteren.«

In Zusammenarbeit mit Forschern der ETH Zürich ist es dem Team gelungen, viele dieser widersprüchlichen Eigenschaften in Einklang zu bringen. Zwei speziell entwickelte Tinten werden mit einer von ETH-Forschern entwickelten Düse zu funktionierenden weichen Aktuatoren gedruckt. Die künstlichen Muskeln reagieren auf elektrische Impulse: Bei Anlegen einer elektrischen Spannung ziehen sich die Aktuatoren wie ein Muskel zusammen. Nach Abschalten der Spannung kehren sie in ihre Ausgangsposition zurück.

Kommt das Herz bald aus dem 3D-Drucker?

Die Forschung ist Teil des Großprojekts »Manufhaptics« im Rahmen des strategischen Bereichs Advanced Manufacturing der ETH-Domäne. Ein Ziel des Projekts ist die Entwicklung eines Handschuhs, der virtuelle Welten fühlbar macht.

Die weichen Aktoren können zudem herkömmliche Aktoren in Autos, Robotern oder Industriemaschinen ersetzen: Sie sind leicht, geräuschlos und, dank dem neuen 3D-Druck-Verfahren, beliebig formbar. Entwickelt man sie noch weiter, kommen sie auch für medizinische Anwendungen in Frage. Dorina Opris, Leiterin der Forschungsgruppe für funktionelle Polymermaterialien, arbeitet mit Patrick Danner bereits daran: Mit ihrem neuen Verfahren lassen sich nicht nur komplexe Formen drucken, sondern auch lange elastische Fasern.

Opris hält es sogar für möglich, in Zukunft ein ganzes Herz aus den neuartigen Fasern zu drucken: »Wenn es uns gelingt, sie noch etwas dünner zu machen, können wir der Funktionsweise echter Muskelfasern ziemlich nahe kommen.« (uh)