Forschungserfolg der ETH Zürich

Ultradünne Linse wandelt Infrarotlicht in sichtbares Licht

Physiker der ETH Zürich haben eine Art magische Linse entwickelt. Im Vergleich zu einer normalen Linse ist sie ultradünn. Der zusätzliche Trick: Sie kann die Wellenlänge von eintretendem Laserlicht halbieren.

Linsen gehören zu den am häufigsten verwendeten Optiken. Objektive in Kameras beispielsweise bündeln Licht auf einen Brennpunkt, um scharfe Fotos und Videos aufzunehmen. Wie rasant sich die Optik in den letzten Jahrzehnten entwickelt hat, zeigt der Wandel von sperrigen Fotoapparaten zu kompakten Smartphone-Kameras.

Doch selbst leistungsstarke Smartphone-Kameras bestehen aus mehreren Linsen, die oft den dicksten Teil des Geräts ausmachen. Dieses Minimum der Größe ergibt sich aus der Funktionsweise klassischer Linsen: Die Lichtbrechung basiert auf der Krümmung der Linse, beziehungsweise der Veränderung der Dicke der Linse.

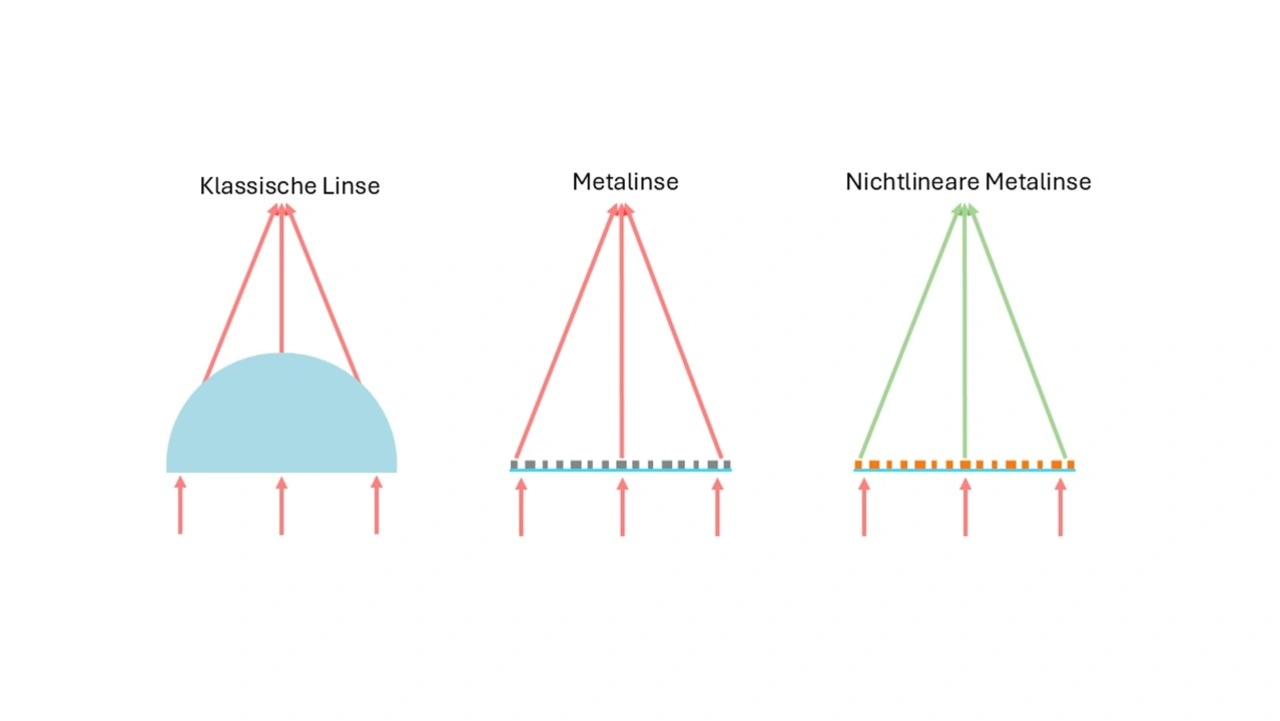

Meta-Linsen als technologische Alternative

Um diese Einschränkung zu überwinden, haben Forscher in den letzten zehn Jahren neue Lösungen entwickelt: so genannte Meta-Linsen. Sie funktionieren wie normale Linsen, sind aber flach. Die Linsen sind über die gesamte Oberfläche betrachtet gleich dick. Dadurch können sie etwa 40-mal dünner sein als ein menschliches Haar – und bestehen auch nicht aus Glas.

Lichtlenkung durch Nanostrukturen

Bei Meta-Linsen lenken spezielle Strukturen auf der Oberfläche das Licht ab. Diese Strukturen sind nur wenige hundert Nanometer groß. Dadurch können Forscher die Linsen stark miniaturisieren. Kombinieren sie die Nanostrukturen mit speziellen Materialien, können sie auch außergewöhnliche Eigenschaften des Lichts untersuchen. Ein Beispiel ist die nichtlineare Optik, bei der Licht von einer Farbe in eine andere umgewandelt wird. Grüne Laserpointer funktionieren nach diesem Prinzip: Infrarotlicht durchläuft ein hochwertiges Kristallmaterial und erzeugt Licht der halben Wellenlänge – in diesem Fall grünes Licht.

Lithiumniobat als Schlüsselmaterial

Ein übliches Material für solche Effekte ist Lithiumniobat. Es wird in der Telekommunikation zur Kopplung von Elektronik und Glasfasern verwendet.

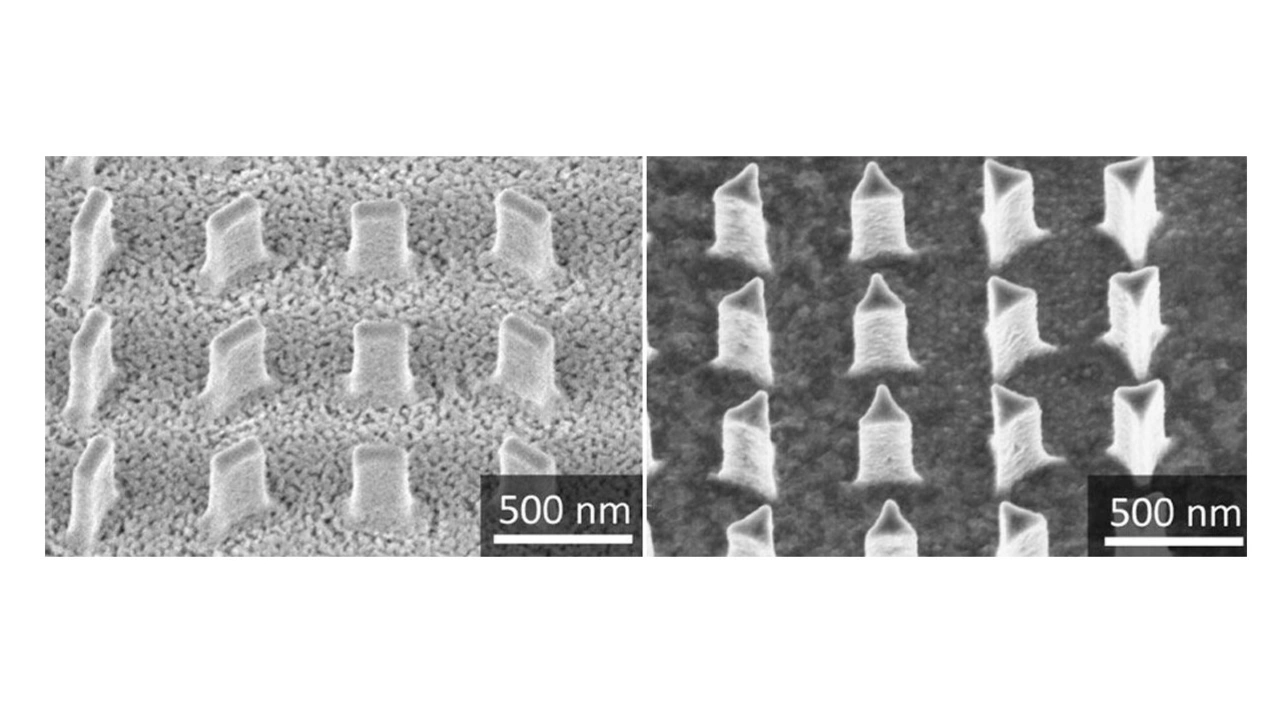

Rachel Grange, Professorin am Institut für Quantenelektronik der ETH Zürich, erforscht die Fabrikation von Nanostrukturen aus diesem Material. Nun haben sie und ihr Team dazu ein neues Verfahren entwickelt. Dieses erlaubt es ihnen, Lithiumniobat so zu bearbeiten, dass es als Meta-Linse funktioniert.

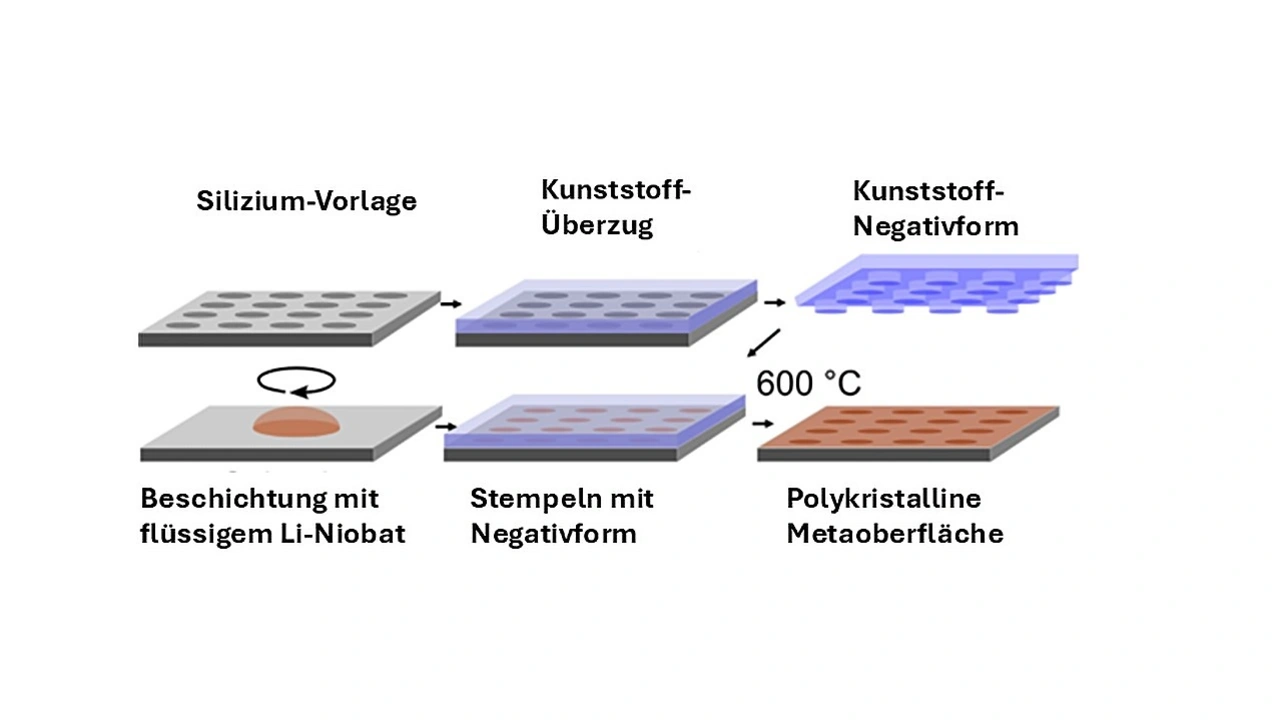

Neues Herstellungsverfahren: Präzise und effizient

Für ihre neue Methode kombinierten die Physiker chemische Verfahren mit hochpräziser Nano-Herstellungstechnik: »Die Lithiumniobat-Lösung kann im flüssigen Zustand direkt mit einem Formnegativ gestempelt werden – ähnlich wie beim Buchdruck von Gutenberg«, erklärt Ko-Erstautorin Ülle-Linda Talts, Doktorandin bei Rachel Grange. Wenn die Forscher das Material auf 600 °C erhitzen, erhält das gestempelte Material die kristallinen Eigenschaften, die eine Lichtumwandlung wie beim grünen Laserpointer ermöglichen.

Das neue Verfahren hat mehrere Vorteile: Nanostrukturen in Lithiumniobat zu erzeugen, ist mit herkömmlichen Techniken schwierig, da dieses Material sehr stabil und hart ist. Die neue Methode hingegen eignet sich sogar für die Massenproduktion, weil die Druckvorlage mehrfach verwendet werden kann, um die gewünschte Zahl an Meta-Linsen zu drucken. Das spart Zeit und Kosten im Vergleich zu bisherigen Verfahren, mit denen Lithiumniobat bearbeitet wird.

Ultradünne-Linsen erzeugen neues Licht

So ist es den ETH-Forschern um Grange mit dieser Technik erstmals gelungen, Meta-Linsen aus Lithiumniobat mit präzise ausgearbeiteten Nanostrukturen herzustellen. Diese Meta-Linsen funktionieren wie normale Linsen, können aber zusätzlich Laserlicht der halben Wellenlänge erzeugen und steuern. Schicken die Forscher Infrarotlicht mit einer Wellenlänge von 800 Nanometern durch die Meta-Linse, tritt auf der anderen Seite sichtbares Licht mit einer Wellenlänge von 400 Nanometern aus, das auf einen definierten Brennpunkt fokussiert wird.

Diese „Magie“ der Lichtumwandlung, wie Rachel Grange es nennt, ist nur möglich, weil die ultradünne Meta-Linse speziell strukturiert ist und das Material diesen nichtlinearen optischen Effekt überhaupt erst ermöglicht. Der Effekt ist nicht auf eine bestimmte Laserwellenlänge beschränkt und daher in unterschiedlichsten Bereichen vielseitig einsetzbar.

Von fälschungssicheren Banknoten bis zur neuen Mikroskopie

Meta-Linsen oder ähnliche Nanostrukturen, die Hologramme erzeugen, könnten als Sicherheitsmerkmale auf Banknoten oder zur Echtheitsprüfung von Kunstwerken dienen. Die Strukturen sind zu klein, um sie mit sichtbarem Licht zu erkennen. Und die nichtlinearen Materialeigenschaften ermöglichen eine zuverlässige Überprüfung.

Forschende können auch die Umwandlung und Kontrolle von Laserlicht auch nutzen, um Infrarotlicht als sichtbares Licht mit einfachen und günstigen Kamerasensoren zu detektieren. Oder um moderne UV-Lithografiemaschinen zu vereinfachen. Diese Maschinen sind heute sehr teuer und groß, sind aber elementar für die Herstellung von Chips mit Strukturen in Nanometergröße.

Viel Potenzial, aber noch kein Produkt

Bis solche Meta-Linsen auf den Markt kommen, dürfte allerdings noch einige Zeit vergehen. Das Forschungsfeld dieser ultradünnen optischen Elemente an der Schnittstelle von Physik, Materialwissenschaften und Chemie ist noch jung. »Wir haben das Potenzial dieses Technologiefeldes erst ansatzweise erfasst und sind gespannt, welchen Einfluss dieses kostengünstige Verfahren in Zukunft haben wird«, betont Grange.