Hygiene für die Medizintechnik

Laser erzeugen Lotuseffekt durch Licht

»Steril« heißt das Zauberwort für Medizingeräte im Einsatz in und am Patienten. Für mehr Hygiene entwickelten Furtwanger Forschende superhydrophobe Oberflächen für medizinische Werkstoffe. Dank Laserbearbeitung perlen Schmutz und Mikroben einfach ab.

Kompetenzzentrum für Spanende Fertigung, Hochschule Furtwangen

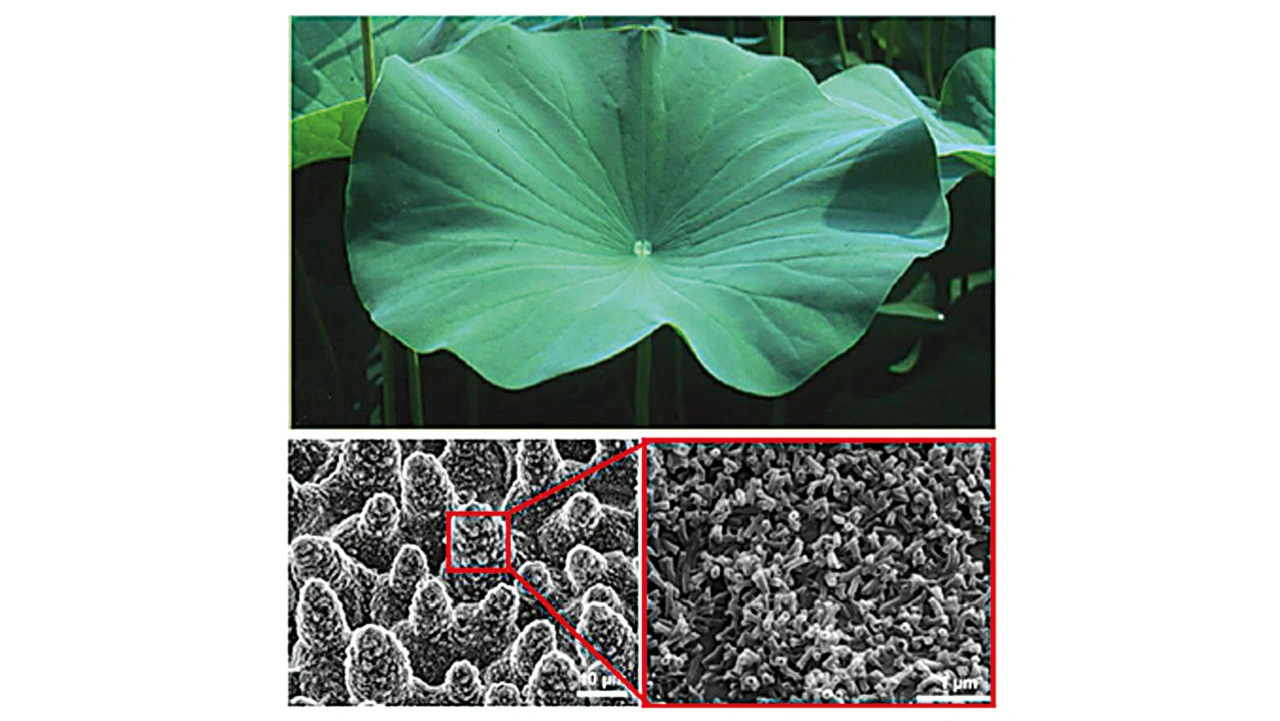

Die Natur hat im Laufe der Evolution unzählige geniale Eigenschaften entwickelt. Einer davon ist der sogenannte Lotuseffekt, der bei dem Blatt der Lotusblume zu sehen ist (Bild 1).

Die Oberfläche dieser Pflanze verhindert durch eine Kombination von Mikro- und Nanostrukturen, dass das Blatt mit Wasser benetzt werden kann. Die abweisende Eigenschaft der sogenannten hydrophoben Oberfläche ist auch für Medizingeräte relevant und hat deshalb in der Forschung große Aufmerksamkeit erlangt.

Lotuseffekt für Medizingeräte

Die herausragendsten Einsatzpotenziale des Lotuseffektes finden sich in medizinischen Implantaten mit selbstreinigenden Eigenschaften, kontrollierter zellulärer Interaktion, Proteinadsorption, bakteriellem Wachstum und in medizinischen Instrumenten wie Medikamentenverabreichungsgeräten, Diagnose- und Operationsinstrumenten. Für Chirurg:innen ist es von enormem Vorteil, wenn kein Blut oder andere Körperflüssigkeiten am Werkzeug haften und so die Sicht beeinträchtigen. Ein weiterer Vorteil ist, dass weniger Rückstände auf der Oberfläche zurückbleiben und dadurch die Reinigung und Sterilisation des Bestecks vereinfacht wird.

Die künstliche Erzeugung des hydrophoben Effekts beruht auf der Veränderung der Oberflächenenergie an der Kontaktfläche eines flüssigen Mediums mit einer festen Grenzfläche, was meist durch die direkte Induktion von Multiskalenstrukturen im Mikro- und Nanobereich oder durch verschiedene Beschichtungstechniken erfolgt. Doch auch die Laserbearbeitung hat sich für die künstliche Erstellung funktioneller, u. a. superhydrophober Oberflächen auf medizintechnischen Materialien als eine vielversprechende Technologie erwiesen.

Oberflächen mit Lasern bearbeiten

Ultrakurzpuls(UKP)-Laser bieten die höchste Kontrollierbarkeit bei der Bearbeitung eines breiten Spektrums medizinischer Werkstoffe, die von Kunststoffen bis hin zu Metalllegierungen und Keramiken reichen. Für die Erzeugung der bioinspirierten Oberfläche eignen sich diese Laserquellen besonders gut. Damit lassen sich Nanostrukturen erzeugen, die verantwortlich für den wasserabweisenden Effekt sind und auch von der Größe den Härchen der Lotusblume ähneln. Man spricht dabei von sogenannten Laser-Induced Periodic Surface Structures (LIPSS). Da die Strukturen jedoch sehr empfindlich gegenüber mechanischen und chemischen Einflüssen sind, muss die Mikrostruktur durch eine Makrostruktur geschützt werden. Auch für diese Beschaffenheit konnte das Lotusblatt als Vorbild aus der Natur dienen.

Für die Erzeugung funktioneller Oberflächen mit dem Laser wurden zunächst Grundlagenuntersuchungen zu unterschiedlichen Mustern durchgeführt. Der Laser ist ein sehr flexibles Werkzeug, was auf der einen Seite viele Möglichkeiten mit sich bringt, auf der anderen Seite aber auch die Suche nach der geeignetsten Parameterkombination erschwert. Der erste Schritt war die Entwicklung verschiedener hierarchischer Muster auf flachen Versuchsproben. Besonders schwierig war es, die richtigen Laserparameter und die passenden Bestrahlungsstrategien zu finden, um die gewünschte Struktur auf der Metalloberfläche zu erzeugen.

Laserleistung für den Lotuseffekt

Im Zuge der Untersuchungen hat sich eine mittlere Laserabtragsleistung von etwa 2,5 W als der Ablationsschwellwert erwiesen, was bei der gegebenen Pulsbreite einer Pulsenergie von etwa 6 µJ entspricht. Mit wesentlich größeren Pulsenergiewerten von bis zu 17,5 µJ wurden die Proben im Mikrobereich strukturiert. Diesen Mikrostrukturen fehlt jedoch das Multiskalenmerkmal. Außerdem war der gemessene Kontaktwinkel kleiner als 20°, was eher als hydrophil denn als hydrophob bezeichnet werden kann.

Multiskalige Mikrostrukturen und entsprechend hydrophobe Eigenschaften wurden mit einer Pulsenergie von etwa 8,75 µJ erreicht, was leicht über der Ablationsschwelle liegt und einer durchschnittlichen Laserleistung von 3,5 W entspricht. Es hat sich gezeigt, dass nicht nur die Laserpulsenergie, sondern auch die Scangeschwindigkeit, der Abstand der Musterschraffur und die Anzahl der Wiederholungen entscheidend für die Erzeugung einer hierarchischen Mikrostruktur sind.

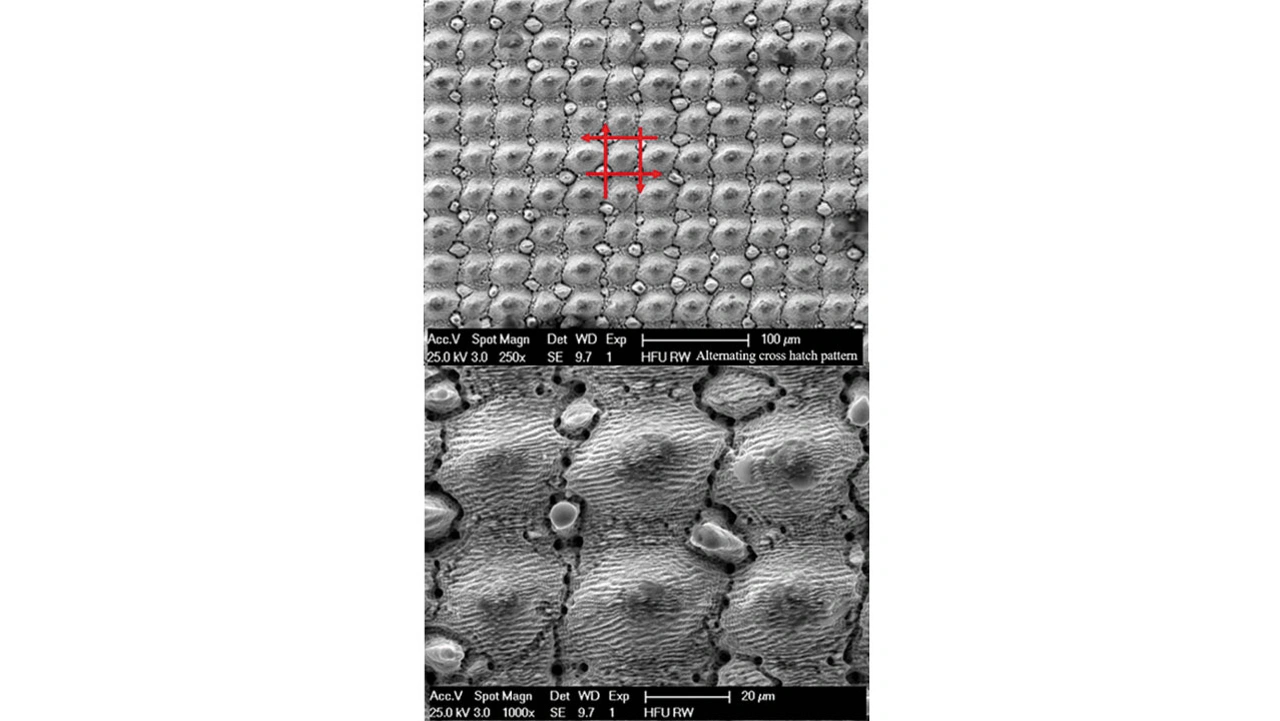

Dementsprechend wurde die signifikanteste multiskalige Mikrostruktur mit einer Laserleistung von 3,5 W, einer Scangeschwindigkeit von 1000 mm/s, einem Schraffurabstand von 30 µm und einer Wiederholungszahl von 160 erreicht. Bild 2 zeigt zwei REM-Bilder der entsprechenden Probe, auf denen eine großflächige Strukturperiode, die dem Schraffurabstand (30 µm) entspricht, von einer kleinflächigen Struktur im Submikrometerbereich begleitet wird. Außerdem sind in der Mitte des oberen Bildes vier Laserpfade abgebildet.

- Laser erzeugen Lotuseffekt durch Licht

- LIPPS für Hydrophobie