Stromversorgung

Vorbild Informationstechnik

Fortsetzung des Artikels von Teil 2

Richtungsweisende Werkstoffe

Ebenso wie Daten, wird auch elektrische Energie heute in viele Richtungen übertragen, und die Umwandlung von Energie – von Wechselstrom in Gleichstrom, von Gleichstrom in Gleichstrom und von Gleichstrom in Wechselstrom – verlangt nach Leistungswandlern, die mit hohem Wirkungsgrad arbeiten. Mit zunehmender Nachfrage nach Leistung verlangen diese Wandler ihrerseits nach leistungsfähigeren Techniken, um unter gelegentlich recht harten Rahmenbedingungen Leistung mit hohem Wirkungsgrad bereitzustellen.

Jobangebote+ passend zum Thema

An dieser Stelle können moderne Leistungshalbleiter – auf der Basis von Galliumnitrid, Siliziumkarbid und auch Silizium-Superjunction-MOSFETs – einen entscheidenden Fortschritt bieten, denn sie erzeugen weniger Wärme als traditionelle Silizium-Leistungshalbleiter, ermöglichen also einen höheren Wirkungsgrad bei der Leistungswandlung.

Diese richtungsweisenden Halbleitertechniken erfordern komplexe Schaltungen und Gehäuse, die sich grundlegend von jenen unterscheiden, die über Generationen hinweg das Fundament der Halbleiterentwicklung bildeten. Traditionelle CMOS-Fertigungstechniken haben sich allgemein an Moores Gesetz orientiert, indem sich die Datenübertragungs- und -verarbeitungsraten alle paar Jahre verdoppelt haben. Die neuen Werkstoffe dagegen bieten eine sprunghafte Steigerung der Leistungsdichte – alle fünf bis zehn Jahre.

In einer weitreichend elektrifizierten Welt sind diese Verbesserungen von entscheidender Bedeutung. In Akku-betriebenen Systemen ist die Forderung nach einem höheren Wirkungsgrad in der Stromversorgung entscheidend um neue Funktionen zu implementieren, denn die Akku-Technik allein ist kaum in der Lage, mit den Anforderungen an die Systeme Schritt zu halten. Verbesserungen im Power-Management sind ebenfalls essenziell für Anwendungen, wie z.B. Rechenzentren – die als Wegbereiter für so viele Bereiche des vernetzten Lebens dienen und deren Zahl weiter steigen wird. Wie erwähnt, brauchen die Server in den Rechenzentren immense Mengen an elektrischer Energie, und moderne Leistungshalbleiter können dazu beitragen den Wirkungsgrad der Stromversorgung zu steigern, indem sie die Zahl der Abwärtswandler-Stufen reduzieren.

Im Automobilsektor statten die Entwickler die Fahrzeuge Jahr für Jahr mit immer leistungshungrigerer Elektronik aus. Interessanterweise erhöhen jeweils 100 W Leistung die Herstellungskosten um 5 US-Dollar – und der Leistungsbedarf der Autos steigt jährlich um mehr als 100 W, bei Elektrofahrzeugen sogar noch stärker. Fortschrittliche Leistungshalbleiter auf der Basis von Galliumnitrid und Siliziumkarbid werden in diesen Schaltungen eine immer wichtigere Rolle spielen, denn mit ihnen lässt sich die Leistungsdichte erhöhen. Bei Elektrofahrzeugen zum Beispiel bedeutet dies, dass der Akku schneller aufgeladen werden kann und seine Ladung länger hält, dass die Reichweite größer wird und dass mehr Systeme für den Betrieb an höherer Spannung realisierbar sind.

Datenschnittstelle und Stromversorgungsanschluss: USB Typ-C

Eine Zusammenführung von Stromversorgung und Daten erfolgt in den USB Typ-C-Verbindungen der nächsten Generation. Sie werden die Art und Weise verändern, wie elektronische Geräte verbunden werden. Heutige Notebooks benötigen mehrere Anschlüsse: zum Aufladen, für ein externes Display, für das Audiosignal und eine traditionelle USB-Schnittstelle.

USB Typ-C als die Verbindung, die sich zum neuen Standard entwickeln wird, fasst dagegen alle Daten- und Stromversorgungs-Anschlüsse in einer Leitung zusammen, deren Steckverbinder lageunabhängig gesteckt werden kann.

Über Isolationsbarrieren hinweg

Einen gemeinsamen Weg gehen Stromversorgung und Daten auch beim Überqueren der Isolationsbarriere in Leistungselektronik-Schaltungen – von Klimaanlagen bis zur Fabrikautomatisierung. Der Bedarf an einer Stromversorgung mit galvanischer Trennung nimmt rapide zu. Die Fähigkeit Daten über diese Barriere zu übertragen ist schon seit Jahren verfügbar. Dagegen erforderte die Übertragung von Leistung zur Stromversorgung stets einen diskreten Übertrager, der wertvolle Leiterplattenfläche belegte und sich negativ auf die Zuverlässigkeit auswirkt.

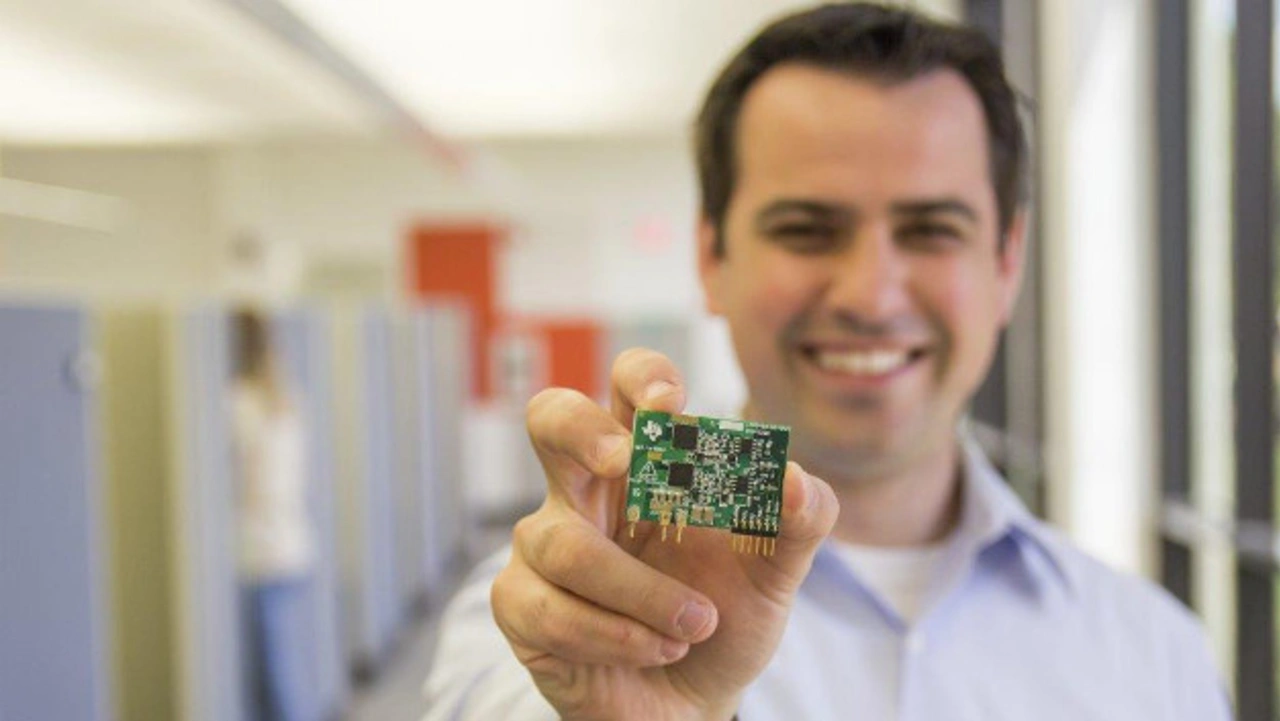

Im neuen digitalen Koppler ISOW7841 hat Texas Instruments die Signalübertragung und den DC/DC-Wandler zur Stromversorgung in einem IC-Gehäuse vereint. Der Baustein besteht aus mehreren Halbleiter-Chips und einem Übertrager, um die galvanische Trennung zu realisieren.

Wachsender Halbleitergehalt

Genauso wie unsere Wirtschaft weiter wächst, müssen die Techniken, die unsere Automobile, Rechenzentren, Fabriken und Haushalte sowie die vielen weiteren Systeme zur Verbesserung unserer Lebensqualität am Laufen halten, immer effizienter arbeiten.

Und so wie für jedes elektronische System die Bedeutung des Power-Managements stetig zunimmt, wird das Innovationstempo weiter anziehen und die Zahl der Halbleiter als Mittelpunkt unseres digitalen Lebens wird weiter wachsen.

Der Autor

Dr. Ahmad Bahai

ist Cheftechnologe im Vorstand von Texas Instruments sowie Direktor von TI Corporate Research, Kilby Labs, beratender Professor an der Stanford University und IEEE Fellow. Er leitete zuvor als CTO bei National Semiconductor die Forschungslabors. Bis 1997 war Dr. Bahai bei den Bell Laboratories als technischer Leiter der Forschungsgruppe für Kommunikationstechnik und Signalverarbeitung zuständig und war Professor auf Zeit an der University of California, Berkeley. Später gründete er die Firma Algorex, ein IC-Entwicklungsunternehmen spezialisiert auf Kommunikationstechnik und Akustik, das von National Semiconductor gekauft wurde. Dr. Bahai ist Miterfinder der Multiträger-Modulation mit Frequenzspreizung, die in vielen modernen Kommunikationssystemen, wie 4G-Mobilfunk und Power-Line verwendet wird. Er verfasste 1999 das erste Lehrbuch zum Orthogonalen Frequenzmultiplexverfahren (OFDM), arbeitete fünf Jahre als Redakteur für IEEE-Zeitschriften und engagierte sich bis 2011 im technischen Lenkungsausschuss der International Solid-State Circuits Conference (ISSCC).

Dr. Bahai hat mehr als 80 IEEE-/IEE-Publikationen veröffentlicht und hält 38 Patente. Seinem Elektrotechnikstudium (Master of Science) am Imperial College, University of London, folgte die Promotion (Ph.D.), ebenfalls in Elektrotechnik, durch die University of California in Berkeley.

- Vorbild Informationstechnik

- Mehr Energie für die Menschen

- Richtungsweisende Werkstoffe