MV stärkt Forschungspläne

Landtag unterstützt Kernfusionsforschung in Rostock

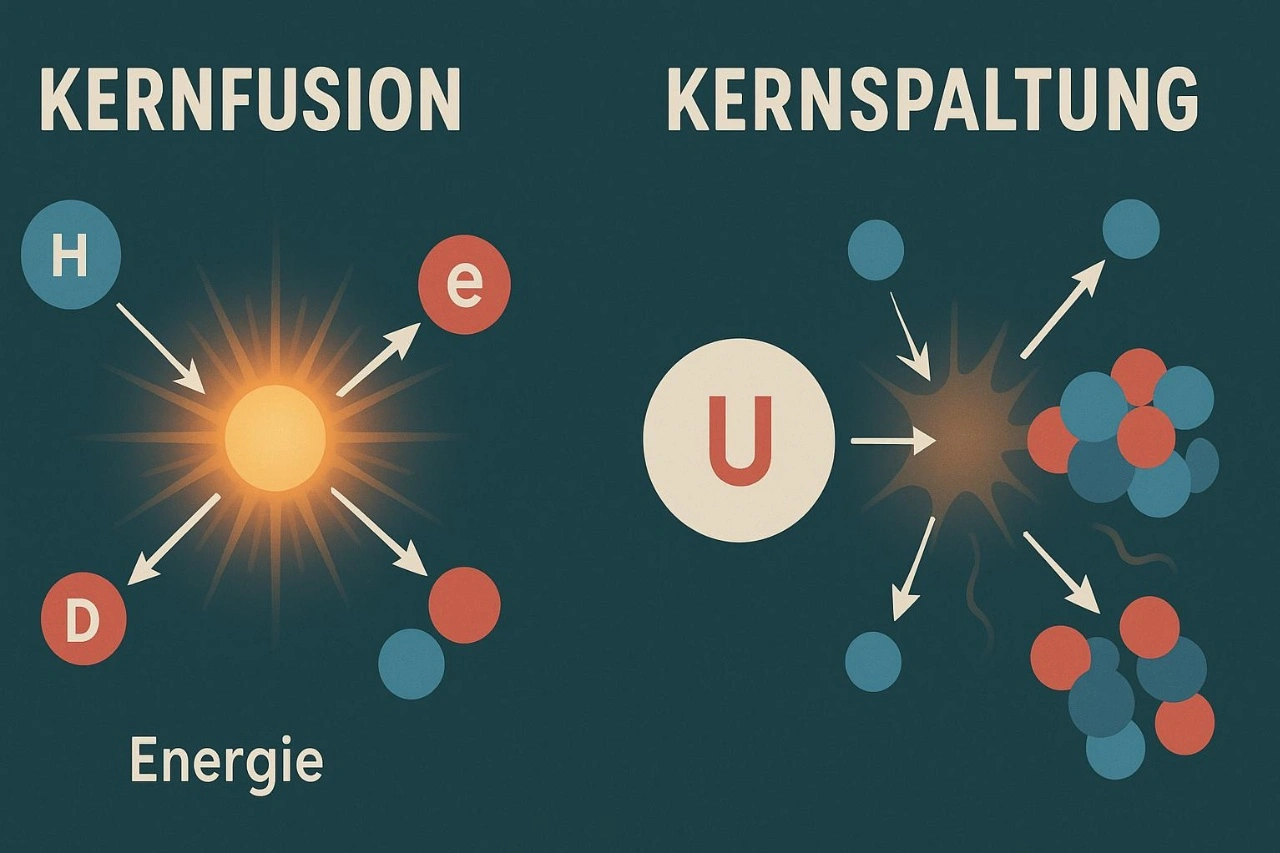

Mecklenburg-Vorpommern will mit einer neuer Forschungseinrichtung die Kernfusion voranbringen. Doch wo liegt überhaupt der Unterschied zwischen Kernfusion und der Kernspaltung, von der sich Deutschland verabschiedet hat?

Der Landtag in Schwerin hat sich geschlossen für den Ausbau der Kernfusionsforschung in Mecklenburg-Vorpommern ausgesprochen. Neben dem bestehenden Max-Planck-Institut für Plasmaphysik in Greifswald soll in Rostock ein weiteres Forschungszentrum entstehen. Das geplante High Energy Density Institute (HEDI) ist eine Kooperation der Universität Rostock mit dem Helmholtz-Zentrum Dresden-Rossendorf und soll sich mit Grundlagenforschung zu extremen physikalischen Bedingungen beschäftigen.

Finanzierung durch Bund und EU

SPD und Linke hatten den Antrag zur Stärkung der Plasma- und Fusionsforschung eingebracht, der auch von Teilen der Opposition unterstützt wurde. Die Koalitionsfraktionen lehnten jedoch eine weitere Beratung in den Fachausschüssen ab. Wissenschaftsministerin Bettina Martin (SPD) verwies auf bereits erfolgte Investitionen in das Fusionsprojekt Wendelstein 7-X in Greifswald. Rund 1,8 Milliarden Euro seien in das Projekt geflossen, davon 1,3 Milliarden Euro vom Bund, 300 Millionen Euro von der EU und 200 Millionen Euro vom Land.

Hintergrund: Kernfusion und Kernspaltung im Vergleich

Anders als bei der Kernspaltung, bei der schwere Atomkerne – wie Uran – gespalten werden und dabei große Mengen Energie sowie radioaktive Abfälle entstehen, setzt die Kernfusion auf das Verschmelzen leichter Atomkerne, etwa von Wasserstoffisotopen. Dieser Prozess, der auch in der Sonne stattfindet, könnte theoretisch eine nahezu unerschöpfliche Energiequelle darstellen – ohne langlebige radioaktive Rückstände. Die technische Umsetzung stellt jedoch große Herausforderungen dar: Für eine kontrollierte Fusion müssen extrem hohe Temperaturen von über 100 Millionen Grad Celsius erreicht und aufrechterhalten werden. Bislang ist es der Wissenschaft nicht gelungen, diese Bedingungen dauerhaft und energiewirtschaftlich nutzbar zu realisieren.

Mahnung vor überzogenen Erwartungen

Der Grünen-Abgeordnete Hannes Damm betonte das Potenzial emissionsfreier Fusionsenergie, warnte aber vor zu hohen Erwartungen an die technische Umsetzbarkeit. Die Fusionsenergie sei derzeit nicht einsatzbereit und könne kurzfristig keinen Beitrag zum Klimaschutz leisten. Forschung und Ausbau erneuerbarer Energien müssten deshalb gleichzeitig vorangetrieben werden.