Signale von Differenzialtransformatoren

Rauscharmer digitaler AM-Demodulator

Fortsetzung des Artikels von Teil 1

Signalaufbereitung mit Sigma-Delta-ADU

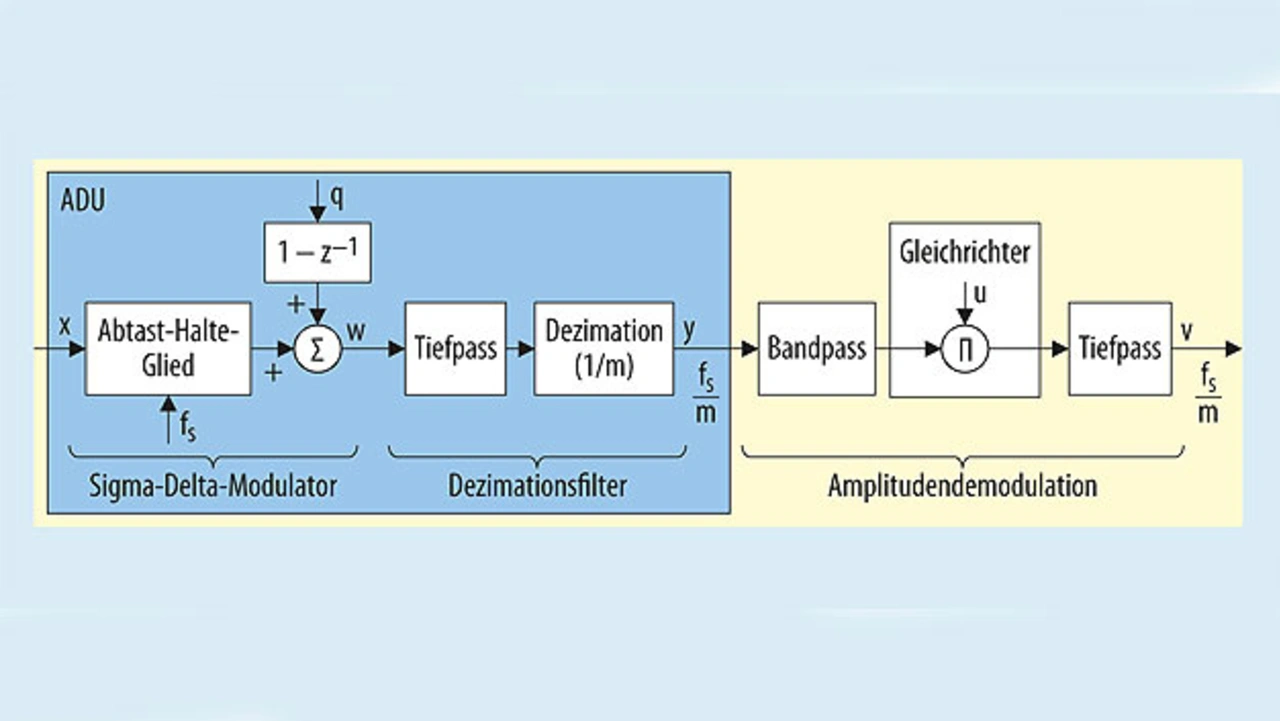

In Bild 3 ist ein Amplitudendemodulator zu sehen, der für den ADU in Bild 2 einen Sigma-Delta-Modulator erster Ordnung verwendet.

In dieser Anordnung erfolgt die Amplitudendemodulation durch den Gleichrichter, der durch die Multiplikation des Ausgangssignals des Bandpass (BP) mit dem Rechtecksignal (u) modelliert wird. Sie erfüllt die Funktion der Amplitudendemodulation, ist aber mit einer Einschränkung behaftet.

Da nämlich die Demodulation im dezimierten Frequenzbereich erfolgt, muss die primärseitige Erregerfrequenz auf Werte beschränkt bleiben, die unterhalb der Grenzfrequenz des Dezimationsfilters liegen.

Jobangebote+ passend zum Thema

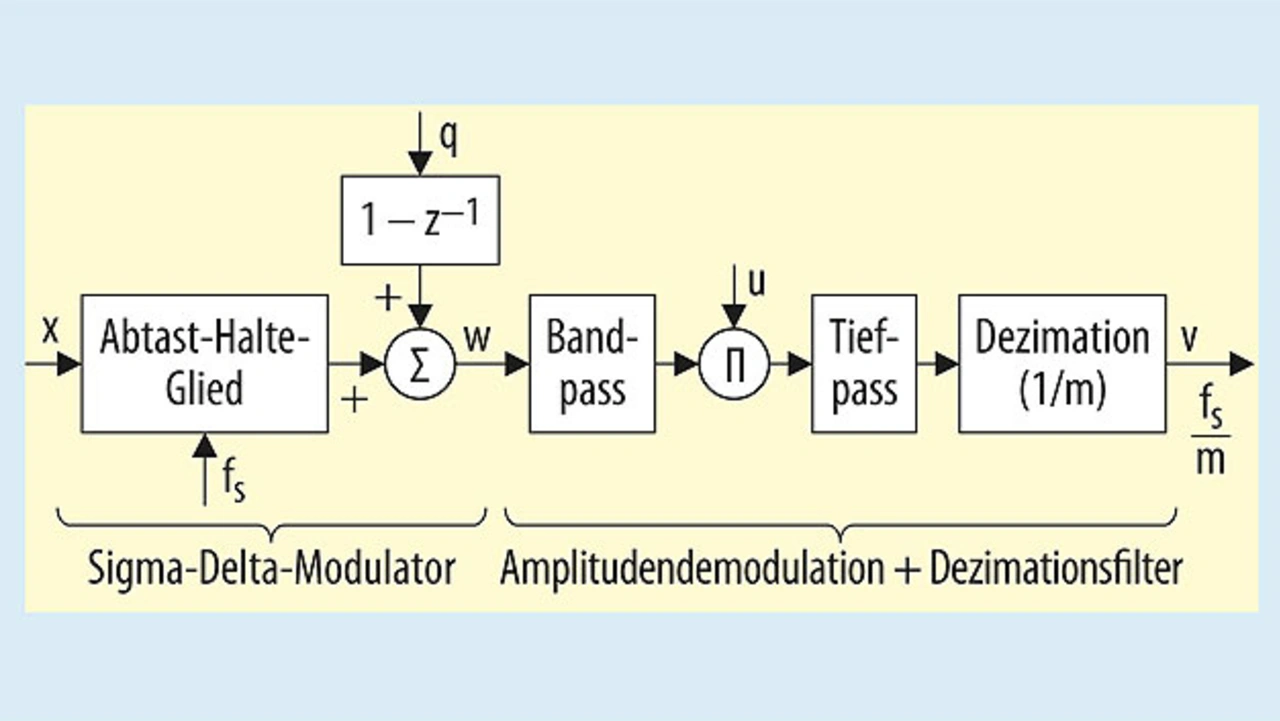

Um diese Beschränkung zu umgehen, wird die Reihenfolge der in Bild 3 dargestellten Blöcke geändert, wie in Bild 4 gezeigt. Der Bandpass in Bild 4 rückt an den Ausgang des Sigma-Delta-Modulators vor.

Die Blöcke können deshalb anders angeordnet werden, weil die in Bild 3 gezeigte Anordnung linear ist. Die neue Anordnung (Bild 4) lässt höhere primärseitige Erregerfrequenzen zu und kommt mit nur einem Tiefpassfilter aus, was eine platzsparendere Implementierung erlaubt. Eine Anordnung genau dieser Art wird

beispielsweise in Schaltkreisen für Differenzialtransformatoren wie dem PGA970 von Texas Instruments verwendet.

Signal-Rauschabstand eines Sigma-Delta-ADUs

Der SNR des in Bild 4 gezeigten Amplitudendemodulators hat unmittelbaren Einfluss auf die Genauigkeit der Positionsmessung. Es geht also darum, das Quantisierungsrauschen der in Bild 4 gezeigten Anordnung zu bestimmen und die mathematische Beschreibung des SNR herzuleiten.

Der Ausgang w des Sigma-Delta-Modulators lässt sich somit im zeitdiskreten Bereich durch Gleichung 4 beschreiben:

Darin ist z die z-Variable der Z-Transformation.

Aus Gleichung 4 lässt sich die Rauschübertragungsfunktion (NTF – Noise Transfer Function) als (1 – z–1) ableiten, und der quadrierte Betrag der NTF wird durch Gleichung 5 angegeben:

Mithilfe trigonometrischer Identitäten lässt sich Gleichung 5 zu Gleichung 6 umschreiben:

Unter der Annahme, dass es sich bei dem Bandpass um ein Rechteckfilter handelt, gibt Gleichung 7 die Varianz des Quantisierungsrauschens im interessierenden Bereich an:

Darin steht QLSB für das Quantisierungsrauschen.

Der Wert des Integrals der Rauschvarianz in Gleichung 7 wird durch Gleichung 8 angegeben:

Mit einigen algebraischen Umformungen lässt sich die Rauschvarianz der in Bild 4 gezeigten Anordnung zu dem in Gleichung 9 gezeigten Ausdruck vereinfachen:

Gestützt auf Gleichung 9 lassen sich die folgenden intuitiven Schlüsse ziehen:

- Je kleiner das Verhältnis fT/fS ist, umso geringer ist die Rauschvarianz. Das bedeutet, dass die Rauschvarianz umso niedriger ist, je kleiner die primärseitige Erregerfrequenz gegenüber der sekundärseitigen Abtastfrequenz ist. Aufgrund der Formung des Quantisierungsrauschens durch den Sigma-Delta-Modulator trifft dies tatsächlich zu.

- Die Rauschvarianz ist linear proportional zur Bandbreite B. Dies trifft intuitiv zu, weil die Rauschvarianz umso geringer ist, je kleiner der Bereich ist, über den das Quantisierungsrauschen integriert wird.

Auf der Basis von Gleichung 9 und dem Ausdruck für den Signal-Rauschabstand in Gleichung 3 lässt sich der Signal-Rauschabstand der in Bild 4 dargestellten Anordnung durch Gleichung 10 wiedergeben:

- Rauscharmer digitaler AM-Demodulator

- Signalaufbereitung mit Sigma-Delta-ADU

- Auswirkungen einer analogen Eingangsstufe