Differenzverstärker stabilisieren

Rauschverstärkung anpassen

Durch Kondensatoren lässt sich der Frequenzgang der Rauschverstärkung gezielt anpassen. Mit richtig dimensionierten Kondensatoren können so potenziell instabile Differenzverstärker stabilisiert werden.

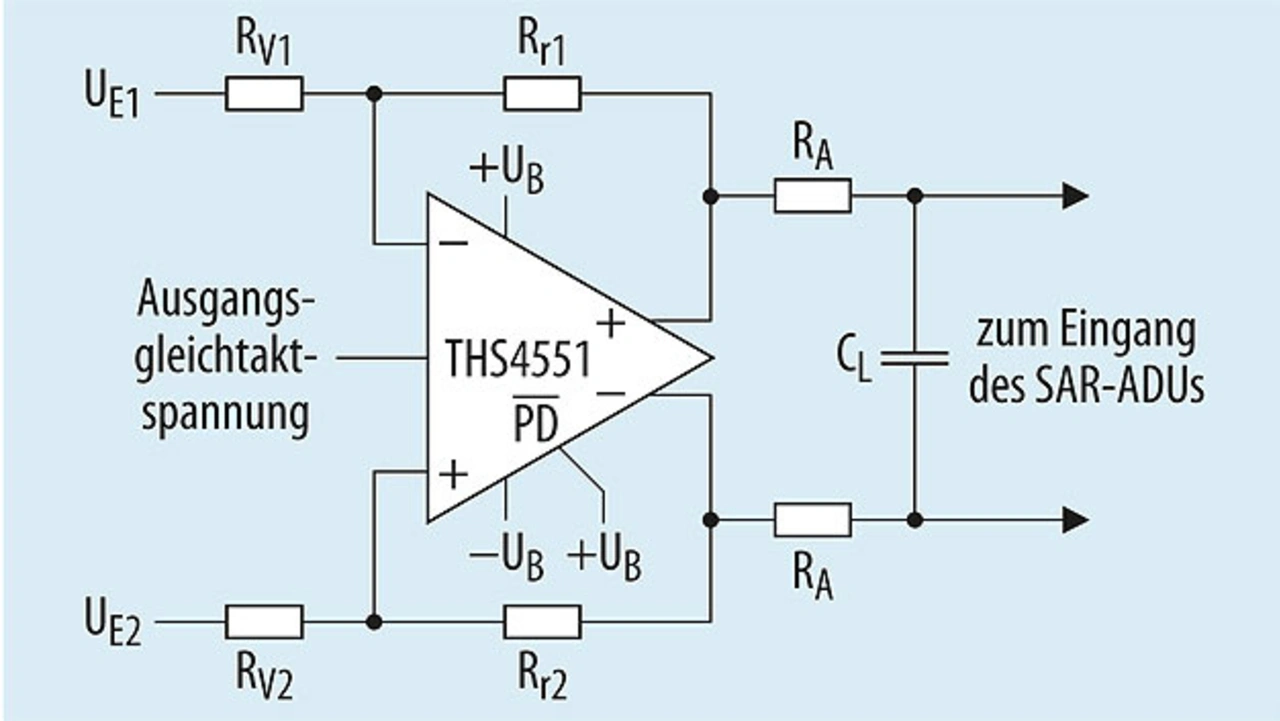

Die Stabilität von Verstärkerschaltungen ist stets ein potenzieller Problembereich, wenn es um die Entwicklung von Verstärkern mit hoher Anstiegsgeschwindigkeit geht. In besonderem Maße gilt dies, wenn kapazitive Lasten angesteuert werden müssen, wie zum Beispiel der Eingang eines A/D-Umsetzers mit sukzessiver Approximation (SAR), oder wenn es sich um nicht kompensierte Verstärker handelt, die bei einer Verstärkung von Eins nicht stabil arbeiten. Bei vielen schnellen und hochauflösenden SAR-ADUs mit differenziellen Eingängen werden üblicherweise Differenzverstärker zur Ansteuerung eingesetzt. Bild 1 zeigt eine typische Schaltung mit einem Differenzverstärker, der den Eingang eines SAR-ADU treibt, ohne zusätzliche Schaltungen zur Stabilisierung des Verstärkers.

Jobangebote+ passend zum Thema

Etwas Theorie zur Stabilität

Die Stabilität eines Differenzverstärkers lässt sich ganz ähnlich analysieren wie die eines invertierenden Operationsverstärkers. Der entscheidende Parameter, mit dem sich die Stabilität der Verstärkerschaltung bestimmen lässt, ist der Frequenzgang der Schleifenverstärkung, denn mit ihm kann die Phasenreserve der Schaltung ermittelt werden.

Die Schleifenverstärkung ist als das Produkt aus der Leerlaufverstärkung (V0) des Verstärkers und dem Rückkopplungsfaktor (kr) definiert, der sich aus der Kombination der Rückkopp-elelemente ergibt [1].

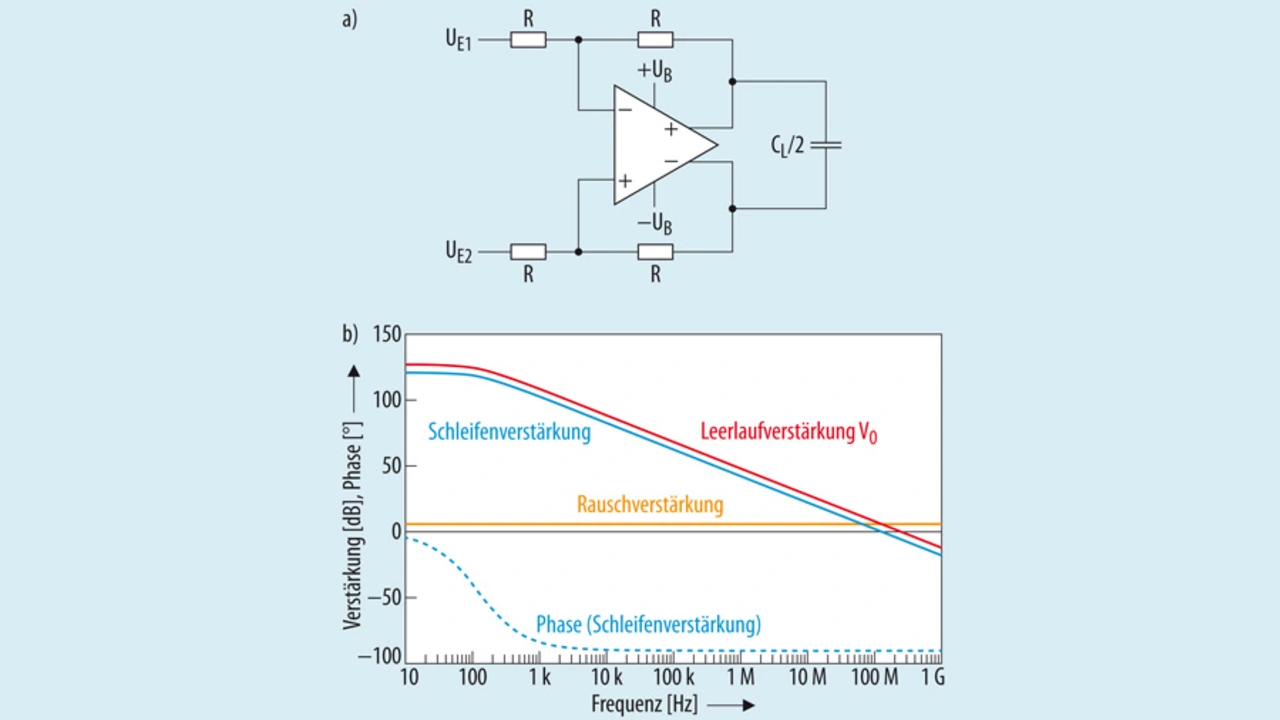

Um die Analyse zu vereinfachen, wird angenommen, dass der verwendete Verstärker bei Eins-Verstärkung stabil ist und dass der Frequenzgang seiner Leerlaufverstärkung eine Polstelle aufweist, wie in Bild 2 gezeigt. Die vorgestellten theoretischen Überlegungen und Methoden lassen sich jedoch auch auf Verstärker anwenden, deren Frequenzgang mehrere Polstellen aufweist, z.B. nicht kompensierte Verstärker.

Zur Bestimmung des Rückkopplungsfaktors ist die Übertragungsfunktion des Verstärkerausgangs bezogen auf den nicht-invertierenden Eingang zu ermitteln. Der Kehrwert des Rückkopplungsfaktors (kr) wird als die Rauschverstärkung der Verstärkerschaltung bezeichnet. Mit letzterer wird oft verdeutlicht, wie das Rückkopplungsnetzwerk ein Spannungs-rauschen an den Eingängen des Verstärkers verstärkt. Wenn die Leerlaufverstärkung (V0) und der Rückkopplungsfaktor (kr), bzw. die Rauschverstärkung, bekannt sind, lässt sich die Schleifenverstärkung (V) mit der einfachen Gleichung bestimmen:

Der Frequenzgang der Schleifenverstärkung (V) ist in der Regel komplexer Natur, besteht also aus einem Real- und einem Imaginärteil. Zur Ermittlung der Phasenreserve müssen die Amplitude und die Phase aus dem komplexen Frequenzgang der Schleifenverstärkung extrahiert werden. Sind die Amplitude und die Phasenreserve bekannt, lässt sich durch Berechnung der Änderung des Phasengangs der Schleifenverstärkung bei der Frequenz, bei der die Amplitude der Schleifenverstärkung eins ist (0 dB), die Phasenreserve bestimmen. Ist der Phasenwinkel kleiner als 180 °, so ist die Schaltung theoretisch stabil. Die Phasenreserve errechnet sich, indem der gemessene Phasenwinkel von 180 ° subtrahiert wird.

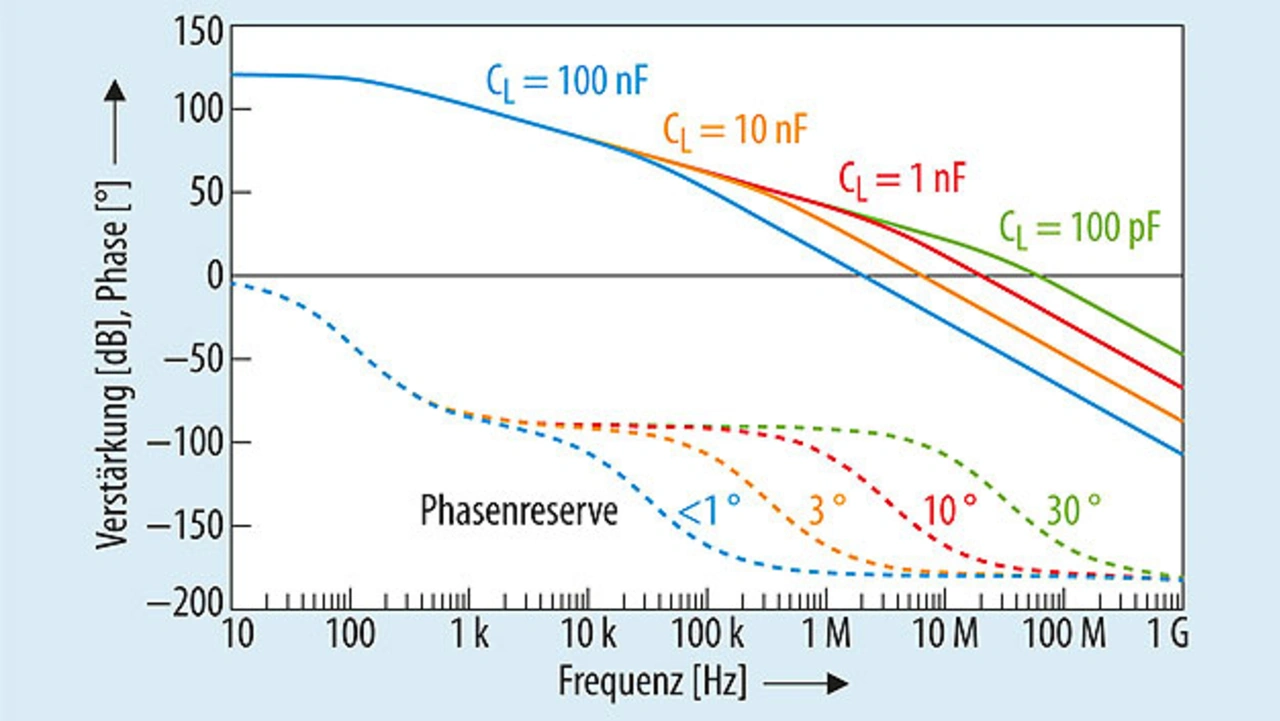

Bild 3 zeigt, welche Wirkung eine zusätzliche Kapazität am Ausgang des Verstärkers (Bild 2) auf den Frequenzgang der Schleifenverstärkung hat. Zwar tragen die Serienwiderstände am Verstärkerausgang dazu bei, die Schaltung bei einer hohen Lastkapazität zu stabilisieren, jedoch können sie übermäßig groß werden, wenn sie die einzige Methode zum Stabilisieren der Schaltung sind. Zu große Widerstände lassen die Einschwingzeit des Filters ansteigen und reduzieren die Grenzfrequenz, die sich aus den Ausgangswiderständen und dem Filterkondensator ergibt. Ist die Grenzfrequenz des Ausgangsfilters niedriger als die benötigte Bandbreite oder ist die Einschwingzeit des Filters zu lang, kann die Leistungsfähigkeit der Schaltung beeinträchtigt werden.

Anpassen der Rauschverstärkung als Ausweg

Anstatt den Ausgangswiderstand weiter anzuheben, lässt sich der Frequenzgang der Rauschverstärkung des Verstärkers anpassen. Dies hat nur minimale Rückwirkungen auf die Schaltung und erfordert lediglich zusätzliche Eingangs- und Rückkopplungs-Kondensatoren.

Im Frequenzgang der Rauschverstärkung erzeugt diese Technik eine Spitze bei einer bestimmten Frequenz, was potenziell ein zusätzliches Rauschen in der Schaltung hervorruft. Bei sorgfältiger Auslegung ist es aber möglich, die Frequenz der Spitze im Wesentlichen oberhalb der Bandbreite des Ausgangsfilters anzusiedeln, sodass das Rauschen auf dem abgetasteten Signal nur minimal zunimmt.

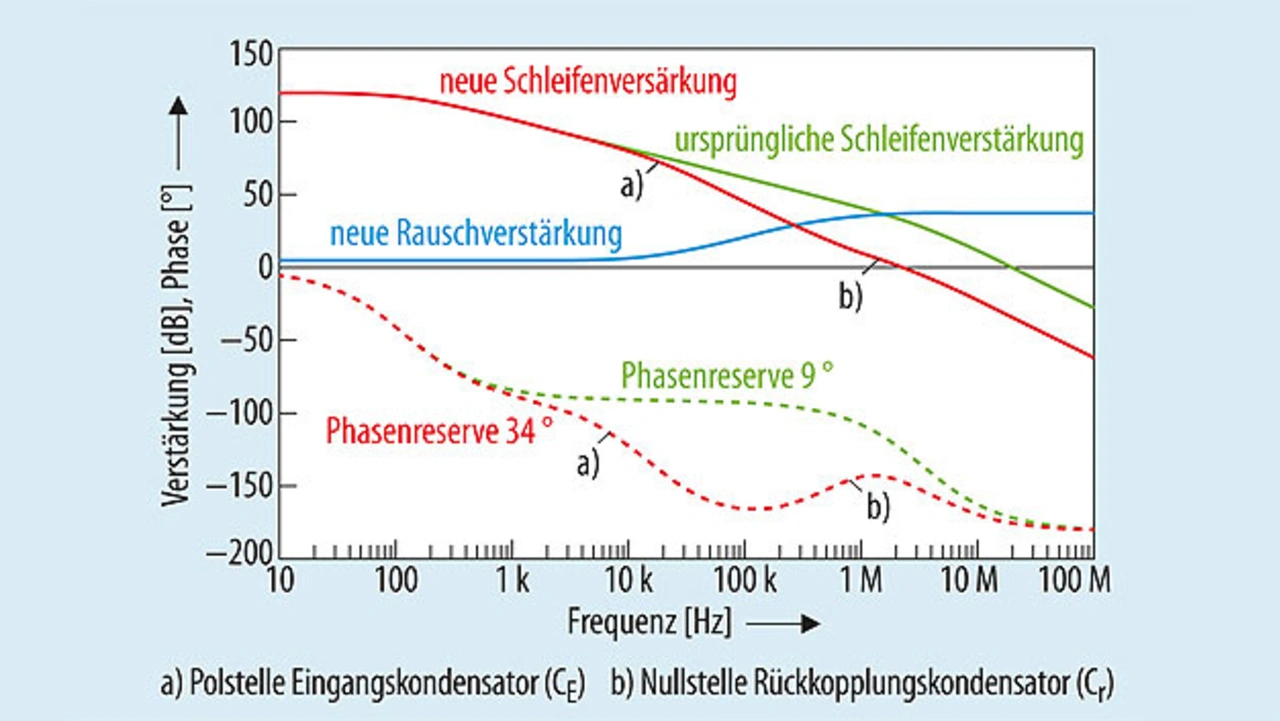

Bei einem Differenzverstärker sind zum Anpassen der Rauschverstärkung insgesamt drei Kondensatoren erforderlich. Je ein Kondensator (Cr) wird parallel zu einem Rückkopplungswiderstand geschaltet und der dritte Kondensator (CE) wird zwischen die beiden Eingänge geschaltet. Damit diese Technik erfolgreich ist, müssen die Werte dieser Kondensatoren sorgfältig gewählt werden, um das zusätzliche Rauschen zu minimieren und die Schaltung gleichzeitig stabil zu halten. Theoretisch lässt sich die gesamte Übertragungsfunktion der Schleifenverstärkung herleiten, um die Werte der Kondensatoren zu bestimmen. In der Praxis aber ist ein heuristischer Ansatz einfacher: Die Kondensatorwerte werden so lange angepasst, bis die gewünschte Leistungsfähigkeit erreicht ist.

Bild 4 verdeutlicht, wie sich diese Anpassung der Rauschverstärkung auf die Schaltung auswirkt und wie sie den Frequenzgang der Schleifenverstärkung stabilisiert. Der Eingangskondensator (CE) fügt dem Frequenzgang eine Polstelle hinzu, die die Amplitude schneller auf den Wert bei Eins-Verstärkung abfallen lässt. Die Rückkopplungs-Kondensatoren (Cr) lassen dagegen eine Nullstelle entstehen, die dazu beiträgt, den Phasengang über den Wert bei Eins-Verstärkung hinaus zu erhöhen. In der Summe hat dies zur Folge, dass der Phasengang über die neue Durchtrittsfrequenz hinaus erweitert wird, was die Schaltung stabil hält.

Am besten bewährt es sich, den Wert des Eingangskondensators (CE) zunächst so zu wählen, dass sich die Nullstelle im Frequenzgang der Rauschverstärkung vor der zweiten Polstelle im Frequenzgang der Schleifenverstärkung befindet. Die Rückkopplungskondensatoren (Cr) werden danach so ausgewählt, dass der Frequenzgang der Rauschverstärkung flacher wird und der Schnittpunkt mit der Frequenzgangkurve der Schleifenverstärkung oberhalb der zweiten Polstelle der Schleifenverstärkung liegt. Lässt sich für die Rückkopplungskondensatoren (Cr) kein Wert finden, der beide Kriterien erfüllt, muss der Wert des Eingangskondensators (CE) so lange angehoben werden, bis sich eine stabile Charakteristik einstellt. Ein Ansatz besteht darin, den Eingangskondensator (CE) von vornherein sehr groß zu wählen. Hierdurch aber würde sich die Spitze in der Rauschverstärkung weit früher einstellen als nötig, wodurch unnötiges Rauschen in der Schaltung entstünde.

- Rauschverstärkung anpassen

- Simulation mit TINA-TI