DC-Pilotprojekt

Lapp punktet mit Gleichstrom-Expertise bei Autobauer

Neben seinem angestammten Bereich der Kabel- und Verbindungstechnik widmet sich Lapp auch dem Zukunftsthema Gleichstrom und nutzt seine Expertise nun in einem Pilotprojekt. Dabei stattet der Hersteller eine Testanlage im Karosseriebau eines bayerischen Automobilherstellers mit DC-Lösungen aus.

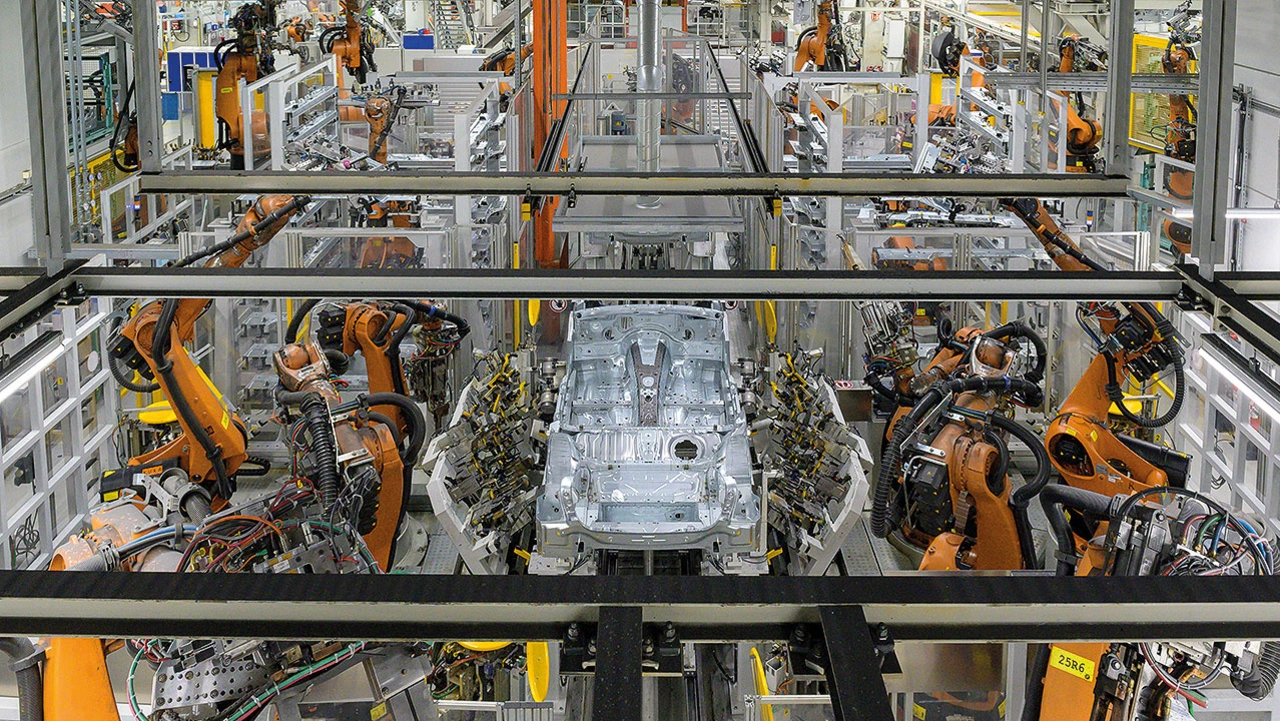

Die Fertigung von Automobilen ist in Deutschland weiterhin der bedeutendste Industriezweig, der Hunderten von Menschen Arbeitsplätze bietet und Innovation vorantreibt: die Fertigungsanlagen nehmen Spitzenplätze ein, wenn es um die Implementierung von Automatisierungslösungen und anderen fortschrittlichen Technologien geht. So übernehmen Roboter die meisten Arbeitsschritte und liefern höchste Präzision. Das bedeutet aber auch, dass die Fertigungsanlagen viel Strom verbrauchen.

»In Zukunft wahrscheinlich mehr und mehr Gleichstrom«, ist Alois Heimler, Strategic Marketing Manager Intralogistik & Automotive bei Lapp, überzeugt. Das liege vor allem an den Vorteilen bei der Effizienz. Das Zauberwort heiße hier weniger Spannungswandlungen.

| Call for Papers: DC-Konferenz |

|---|

| Am 23. Oktober findet in München die DC-Konferenz statt, eine Veranstaltung von Markt&Technik mit Unterstützung der Open Direct Current Alliance (ODCA). Wenn Sie das Programm aktiv mitgestalten wollen, haben Sie jetzt die Möglichkeit, Ihre Abstracts einzureichen. Hier geht’s zum Call for Papers. |

In einer Anlage des Karosseriebaus im BMW Group Werk Dingolfing offenbaren sich diese Vorteile schon heute. Denn die Anlage wird mit Gleichstrom betrieben – in einem Pilotprojekt, das zeigen soll, dass es im industriellen Umfeld eine Alternative zur herkömmlichen Welt des Wechselstroms gibt. Der Hersteller Lapp liefert dafür die Verbindungslösungen.

Bremsrekuperation hilft beim Energiesparen

Gerade beim Karosseriebau bietet sich die Umstellung von Wechsel- auf Gleichstrom an. Auf Maschinen und Roboter entfällt bisher ein großer Teil des Strombedarfs einer Industrieanlage, dabei bieten sie entsprechend große Einsparpotenziale (Bild 1). Besonders hoch sind diese bei hochdynamischen Prozessen wie sie etwa bei Industrierobotern vorkommen. Die Fertigungslinien bewegen sich auf programmierten Bahnen, um die einzelnen Bauteile einer Karosserie zu einem Fahrzeug zusammenzufügen. Dabei beschleunigen sie kurzzeitig und bremsen dann wieder ab. Das bedeutet, ein Roboter entnimmt kurzzeitig viel Energie, um einen Bewegungsablauf zu initiieren oder in kinetische Energie zu wandeln.

Im Abbremsmoment oder im Senkbetrieb, wird jedoch aus der kinetischen Energie wieder elektrische Energie erzeugt – der Antrieb befindet sich nun im Generatorbetrieb. Diese kinetische Energie wird in Wechselstromsystemen (AC) in der Regel nicht gespeichert und geht als Wärmeenergie verloren; so wurden bisher Bremswiderstände eingesetzt, um die überschüssige Energie zu »verbrennen«.

Anders im Gleichstrom(DC)-Netz: Hier wird die Energie in den DC-Zwischenkreis, andere DC-Verbraucher oder Energiespeicher gespeist. »Somit kann die Energie, die bei Abbremsvorgängen frei wird, ohne große Wandlungsverluste zentral für alle Verbraucher an das Netz zurückgeschickt werden«, erklärt Alois Heimler die Bremsrekuperation. Sie erlaubt demnach den direkten Energieaustausch zwischen allen Antrieben, wie sie etwa in Robotern vorkommen.

Gerade in Zeiten, in denen Nachhaltigkeit zunehmend gefordert und gefördert wird, ist die Verwendung der bislang ungenutzten Bremsenergie nützlich, denn so lässt sich eine große Menge Energie einsparen. Und das ist nicht der einzige Vorteil, den ein DC-Netz mit sich bringt: Anstatt vieler dezentraler Wandlungen von AC zu DC gibt es nur noch eine zentrale Energiewandlung, die alle Anlagen mit Gleichstrom versorgt. Weiterer Bonuspunkt: Stammt der Strom aus regenerativen Quellen wie beispielsweise Photovoltaik oder Windkraft, liegt er als Gleichspannung vor. Praktisch, wenn auch die Verbraucher zunehmend auf Gleichstrom ausgelegt sind. DC ist demnach ein Kernelement für die Energiewende. Die genauen Einsparungen bei einer Umstellung auf DC variieren je nach Anlage und ihrer Auslastung. Ergebnisse zwischen 15 Prozent und 20 Prozent sind jedoch realistisch. ____________________________________________________________________

Projekt DC-Industrie2

Sowohl BMW als auch Lapp waren Teil des Forschungsprojekts DC-Industrie2. Das Projekt und die daran Forschenden haben es sich zur Aufgabe gemacht, ein Konzept für ein intelligentes DC-Versorgungssystem zu entwickeln. Getestet wurde unter anderem, ob ein DC-System eine Produktionshalle günstig mit Gleichstrom versorgen kann. Das Projekt fand im März 2023 einen erfolgreichen und planmäßigen Abschluss mit dem Fazit: DC eignet sich für ein nachhaltiges, elektrisches Netz und kann leicht in die Produktion eingebunden werden. Die Erkenntnisse werden in der vom ZVEI gegründeten Arbeitsgemeinschaft Open Direct Current Alliance (ODCA) aufgenommen und weiterentwickelt. Lapp erforschte in dem Projekt die Langzeitstabilität von Isolationsmaterialien für DC-Kabel und -Leitungen.

___________________________________________________________________

Lapps Gleichstromportfolio für die Automobilfertigung

Genau an diesem Nachhaltigkeitsgedanken hat Lapp bereits vor einigen Jahren angesetzt und als erster Hersteller ein Leitungsportfolio für verschiedene Anwendungen im Niederspannungsbereich entwickelt, das auf immer größeres Interesse stößt. Auch in der Karosserieproduktion in Dingolfing kommen die Leitungen zum Einsatz.

Darunter die Ölflex DC 100. Mit ihrer maximalen Spannung von 0,75/1,5 kV ist sie die ideale Grundlage für energieeffiziente DC-Netze in industriellen Anlagen und macht sie zur ersten Wahl für Automobilhersteller. Ebenso verbaut ist die Ölflex DC Grid 100. Als DC-Starkstromkabel für Gleichstromnetze bietet sie in industriellen Anlagen einen flexiblen, feindrähtigen Aufbau, der selbst in trockenen, feuchten und nassen Umgebungen eingesetzt werden kann. Somit ist sie ideal für Steuerungsanlagen, Motoren und Frequenzumrichter.

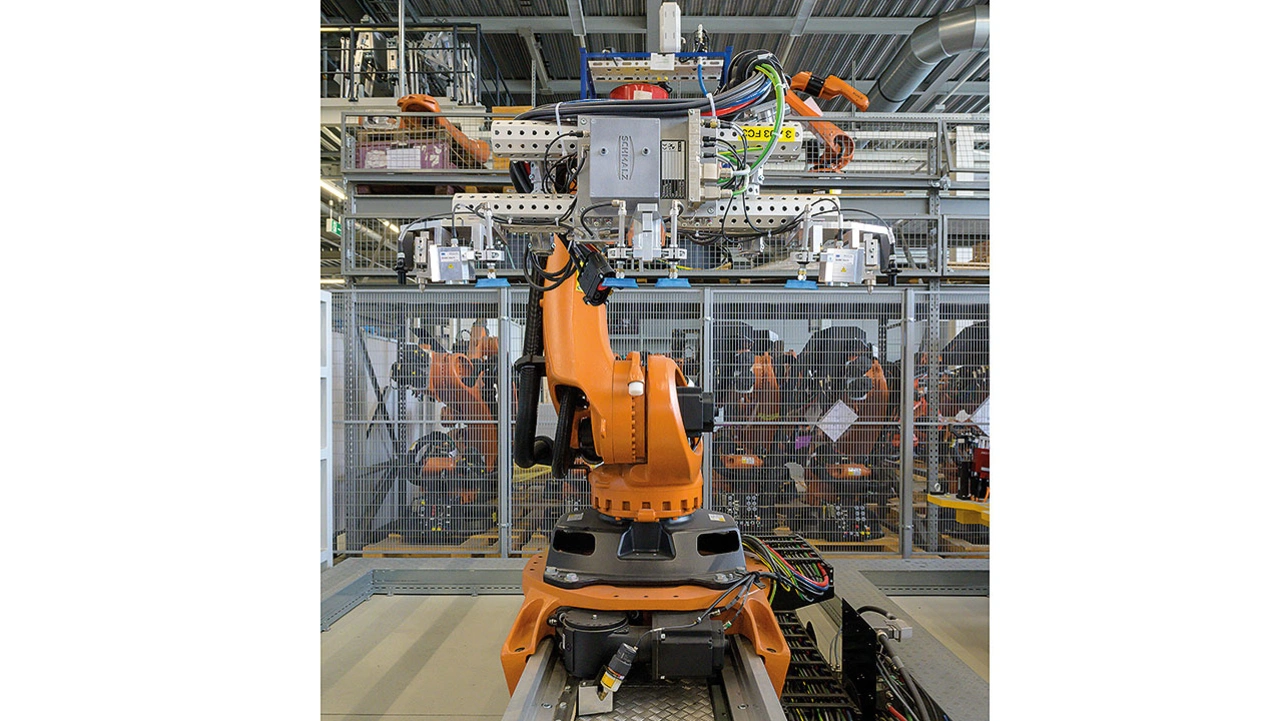

An der siebten Achse der Roboter in der Anlage kommt die Ölflex DC Robot zum Einsatz (Bild 2). In der Automobilfertigung sind die Anforderungen an Robotikanwendungen hoch – und so wurde das Kabel speziell entwickelt, um diesen extremen Bedingungen standzuhalten. Seine außergewöhnliche Flexibilität ermöglicht es den Robotern, sich präzise zu bewegen, während es gleichzeitig widerstandsfähig gegenüber Rotationen und Biegungen bleibt. Seine kompakte Bauweise spart darüber hinaus wertvollen Platz.

Unverzichtbar für die Fertigungslinie sind bewegliche Anwendungen – und auch hierfür hat Lapp die passende Lösung. Die Ölflex DC Chain 800 kann in Schleppketten mit langen Verfahrwegen oder hohen Beschleunigungen eingesetzt werden. Ihre besonders kurze Aderverseilung erlaubt kleinste Biegeradien; ihr Außenmantel aus speziell entworfenem thermoplastischem Polymer ist chemisch beständig und erhöht ölbeständig.

Alle genannten Leitungen vereint ein weiterer Vorteil gegenüber den bekannten AC-Leitungen: Während für Wechselspannung 5-adrige Leitungen benötigt werden, kommen bei Gleichspannung ein bis zwei Leiter weniger zum Einsatz. Die geringere Leiteranzahl sorgt dementsprechend für weniger Materialeinsatz. Somit wird für DC-Leitungen weit weniger Kupfer benötigt als für ihre AC-Schwestern. Das macht sie darüber hinaus deutlich platzsparender und gerade für Anwendungen mit beengten Platzverhältnissen oder auch in Schaltschränken interessant. Das Materialeinsparpotenzial liegt bei etwa 40 Prozent.

DC als Zukunftstechnik in der industriellen Fertigung

Die Karosseriebauanlage im BMW Group Werk Dingolfing, die die DC-Technologie derzeit in der Praxis testet, wurde im Rahmen des Projekts »DC-Industrie2« initiiert (Bild 3). Das deutsche Forschungsprojekt untersucht die Chancen und Herausforderungen der Gleichstromtechnik in industriellen Produktionsanlagen. Langfristig planen Forschende, ganze Fabrikhallen auf Gleichstrom umzustellen. Die Ergebnisse von DC-Industrie2, an dem auch Lapp beteiligt ist, sind hierfür richtungsweisend, um energieeffiziente Lösungen und Standards zu kreieren.

Doch nicht nur das Forschungsprojekt verbindet Lapp und BMW, sondern auch eine langjährige Partnerschaft. DC- Leitungen mit besonderen Leitungsquerschnitten wurden von Lapp eigens und in kurzer Zeit für den Automobilhersteller als Prototyp angefertigt.

»Wir glauben daran, dass in Zukunft mehr und mehr Produktionsanlagen mit Gleichspannung versorgt werden«, erklärt Alois Heimler. Immer mehr Unternehmen interessierten sich für das DC-Portfolio seines Unternehmens, auch weil es ein wichtiger Schritt Richtung Energiewende sei. Schon lange ist Gleichstrom daher ein zentraler Baustein in der Zukunftsstrategie des Familienunternehmens.

Der Autor

Bernd Müller

ist freier Journalist und arbeitet im Auftrag von Lapp.