Filterdesign

Auswirkungen von Layout, Vias und Bauform auf das EMV-Verhalten

Fortsetzung des Artikels von Teil 1

Simulation und Messung im Vergleich

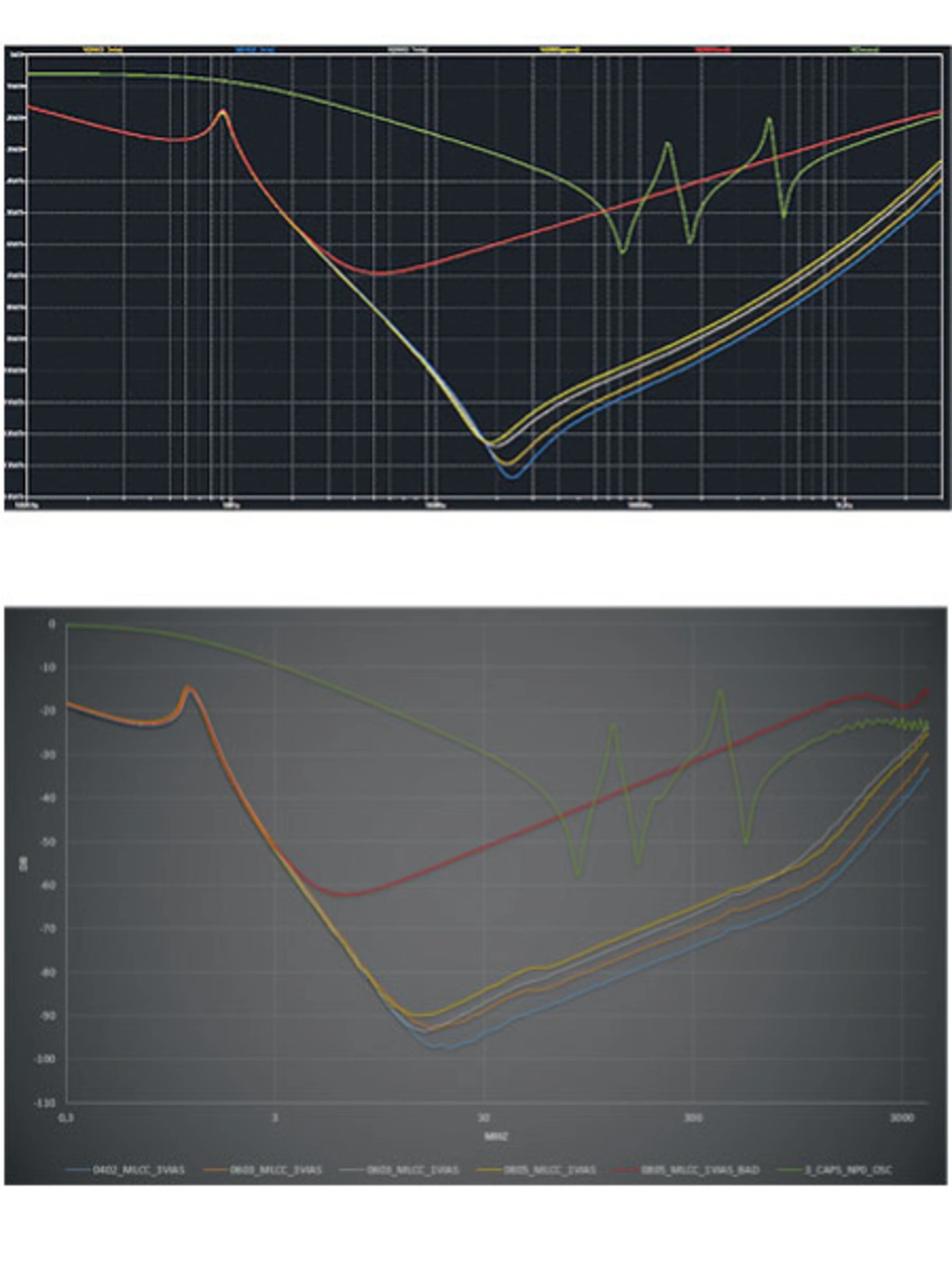

Ergänzt man die Modelle um die Vias und deren parasitären Eigenschaften, kommen die Kurven aus der Simulation mit der kostenfreien Software relativ nah an die Messung – allerdings nur qualitativ, nicht aber quantitativ. Die Werte für die parasitäre Induktivität und Parallelkapazität der Vias hängen von deren Länge und Innendurchmesser ab. Zudem beeinflussen sich die Durchkontaktierungen auch noch gegenseitig durch eine Gegeninduktivität, die vor allem von deren Abstand zueinander abhängt. Je weiter die Vias mit gleichem elektrischem Potenzial voneinander entfernt sind, desto kleiner ist deren Gegeninduktivität und damit auch die Gesamtinduktivität.

Jobangebote+ passend zum Thema

Wie im Vorfeld erwartet, liefert die kleinste Bauform 0402 in Kombination mit mehreren Vias pro Masse-Pad das beste Ergebnis aufgrund des kleinsten ESL (blaue Kurve in Bild 5). Die Einfügedämpfung des schlechten Layoutbeispiels (rote Kurve) fällt eklatant schlechter aus als beim Rest. Je nach Messpunkt treten über 40 dB Unterschied zum nächstbesten Kanal auf. Werden die grundlegenden Layoutregeln wie – rechtwinklige Anordnung von MLCCs zu Ferrit und kurze Pad-Anbindung zu Vias als auch Leiterbahnen – eingehalten, so lässt sich erfolgreich ein breitbandiger Filter entwerfen. Die Unterschiede in der Einfügedämpfung betragen dann nur noch maximal 10 dB je nach Bauform und Anzahl an Vias.

Die relativ einfache Simulation mit LTspice liefert für die grundlegenden Eigenschaften in den verschiedenen Messkanälen qualitativ gute Ergebnisse, wenn auch nicht zu hundert Prozent. Die vielen parasitären Einflüsse von Stecker, Leiterplatte usw. lassen sich in der Software nicht ohne weiteres abbilden.

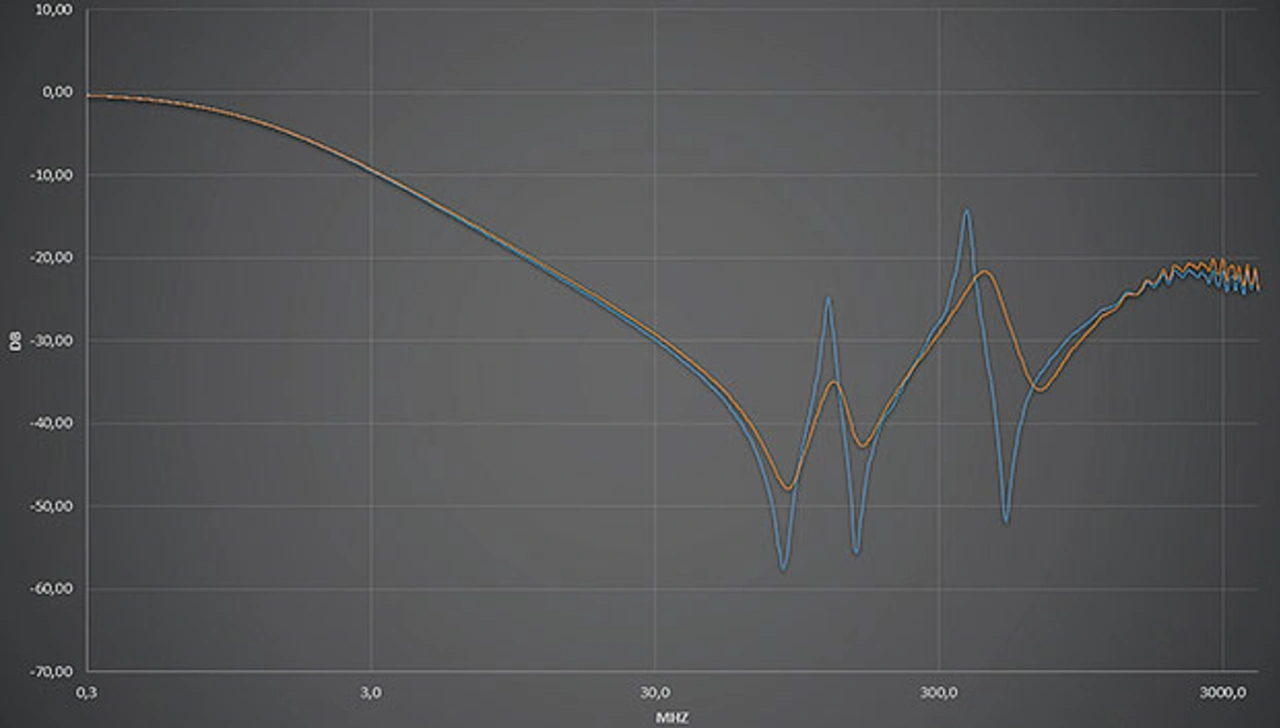

Bei der Vergleichsmessung der drei MLCCs mit NP0- und X7R-Dielektrikum lässt sich der Unterschied bei der Güte ebenfalls praxisnah darstellen (Bild 6). Die Bauteile mit Klasse-1-Dielektrikum erreichen zwar bei den einzelnen Resonanzfrequenzen bessere Werte in der Einfügedämpfung, jedoch fallen auch die lokalen Maxima in der Amplitude höher aus, was negativ zu bewerten ist (blaue Kurve). Diese Kondensatoren bilden einen LC-Schwingkreis mit höherer Güte, der in bestimmten Frequenzregionen Gefahren einer ungewollten Verstärkung von Störanteilen mit sich bringt.

Simulation mit EMCoS

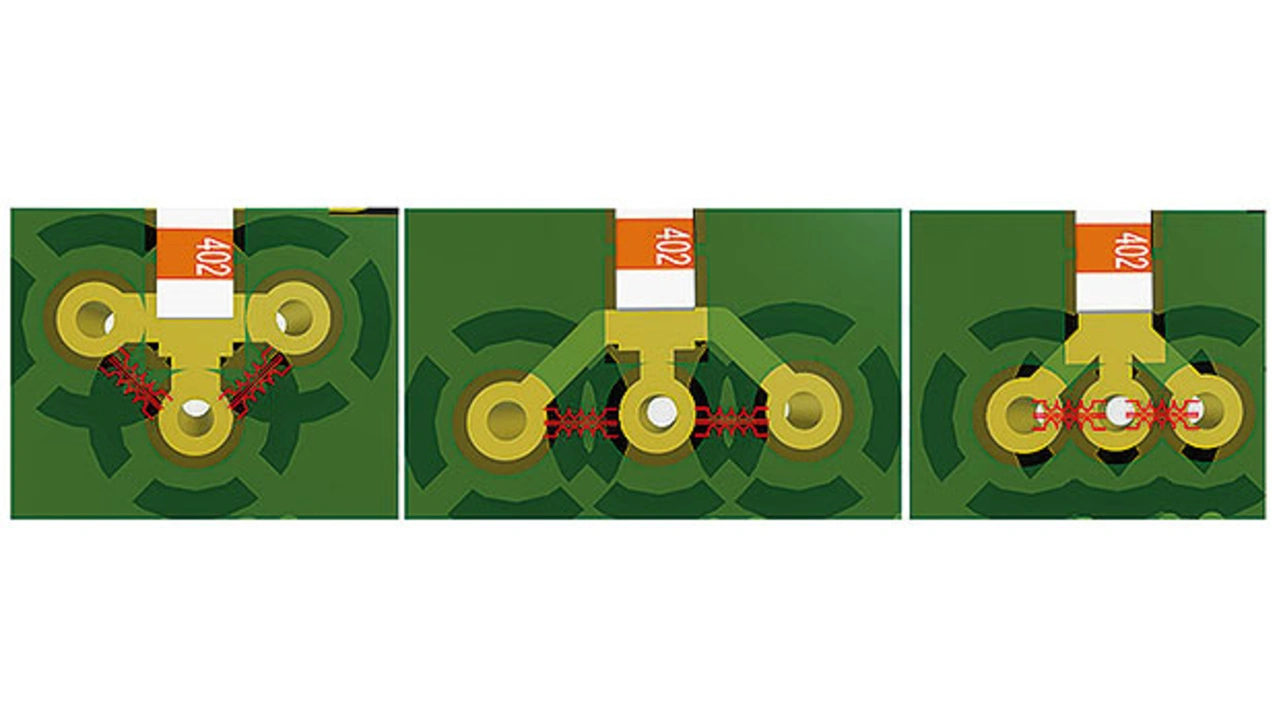

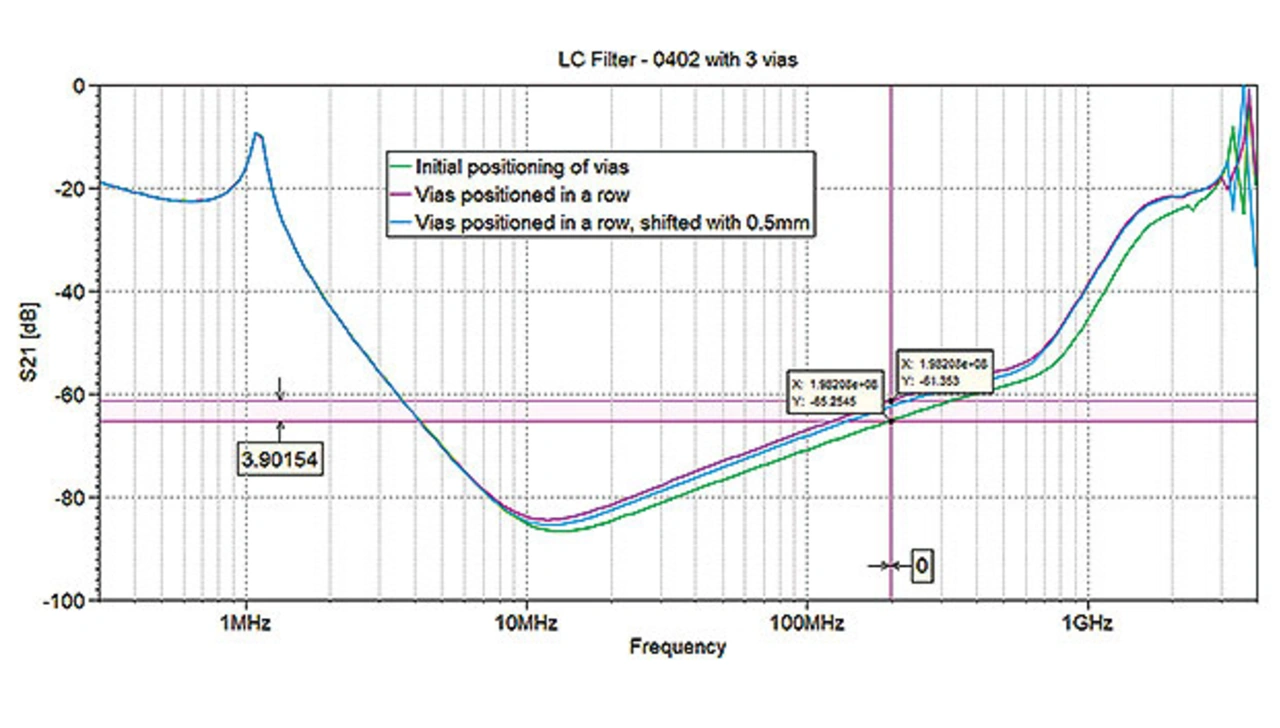

Mithilfe der kostenpflichtigen Software EMCoS wurde zudem ermittelt, wie es sich auswirkt, wenn die drei Masse-Vias unterschiedlich positioniert sind (Bild 7 und 8). Theoretisch sollten Vias mit gleichem elektrischem Potenzial eine Gegeninduktivität zu- einander ausbilden und somit die Werte der Gesamtinduktivität ansteigen, je näher diese beieinanderliegen. Platziert man die Vias jeweils im rechten Winkel zueinander um das Masse-Pad der MLCCs herum, kann man diese kurz mit dem Pad verbinden und gleichzeitig den Abstand der drei Vias zueinander relativ groß gestalten.

Durch die rechtwinklige Anordnung um das Pad (Bild 8, grüne Kurve) steigt die Dämpfung um bis zu 4 dB im Vergleich zu der Konstellation, wenn die Vias sehr nahe beieinanderstehen (Bild 8, magentafarbene Kurve). Werden sie in einer Reihe mit 0,5 mm Abstand platziert, dann liegt die Kurve der Einfügedämpfung ungefähr dazwischen (Bild 8, blaue Kurve).

Zusammenfassung

Anhand der gezeigten Unterschiede ist ersichtlich, dass dieser π-Filter nur dann optimal wirken kann, wenn die Layoutregeln nach Lehrbuch beachtet werden. Es ergeben sich Unterschiede von mehr als 40 dB in der Einfügedämpfung, was in der Praxis den Unterschied zwischen Erfolg und Misserfolg bei der EMV-Messung bedeuten kann.

Was in dieser Applikationsschrift nicht berücksichtigt ist, sind die Spannungsabhängigkeit der Klasse-2-MLCCs (DC Bias) und die DC-Stromabhängigkeit der SMD-Ferritperle. Diese Einflussfaktoren verändern in der Praxis die Einfügedämfung weiter. Möchte man EMV-Störungen erfolgreich von den Versorgungspins an digitalen ICs abblocken, ist es zu empfehlen, mehrere Vias pro Masse-Pad an den Kondensatoren zu verwenden. Zudem zeigt sich, dass auch sehr kurze Stichleitungen zu den Kondensatoren und eine geometrisch ungünstige Anordnung die Abblockqualität deutlich verschlechtern. Der Ferrit und die Kondensatoren sollten im rechten Winkel zueinander angeordnet sein, um unerwünschte Kopplungen zu vermeiden.

Die EMCoS-Simulation zeigte, dass man Masse-Vias möglichst weit entfernt zueinander jedoch immer nahe am MLCC-Pad platzieren sollte. Dadurch lassen sich im höheren Frequenzbereich noch ein paar Dezibel Dämpfung erzielen. Das beste Ergebnis erzielte in dieser Testreihe die Variante, in der die Vias jeweils im rechten Winkel zueinander um das Masse-Pad und mit geringem Abstand (max. 0,3 mm) dazu angeordnet waren.

Anhand der breitbandigen Einfügedämpfung ohne unerwünschte Oszillationen, lässt sich zudem erkennen, welche enormen Vorteile eine Ferritperle gegenüber reinen Kondensatorengruppen bieten. Möchte man trotzdem mehrere Kondensatoren in einer Gruppe zusammenschalten, so sollte diese Gruppe einen Kondensator der Klasse-2-Keramik (z. B. X7R) beinhalten, um die entstehenden Oszillationen in der Amplitude zu begrenzen. Eine ausreichend hohe Einfügedämpfung ist jedoch nur mit einer zusätzlichen Ferritperle zu erreichen.

Der Autor

Andreas Nadler

ist seit 2015 als Field Application Engineer bei Würth Elektronik eiSos. Davor hat er sieben Jahre als Hardwareentwickler im Bereich Stromversorgungen, EMV und Sensorik gearbeitet.

- Auswirkungen von Layout, Vias und Bauform auf das EMV-Verhalten

- Simulation und Messung im Vergleich