Verlustarme Induktivitäten

Schlüsselbauelement für die nächste Generation Leistungsumwandler

In den letzten Jahren haben die Fortschritte bei der Effizienz von Leistungstransistoren den Schwerpunkt der Weiterentwicklung auf die Leistungssteigerung von Leistungsinduktivitäten verlagert. Verlustarme Induktivitäten bieten eine Chance, den Gesamtwirkungsgrad von Leistungswandlern zu erhöhen.

Aufgrund der fortschreitenden Miniaturisierung von Endgeräten, steigender Leistungsdichten und zunehmender regulatorischer Anforderungen an moderne elektronische Systeme ist die verlustarme Energiewandlung zu einem zentralen Schwerpunkt der aktuellen Forschung und Entwicklung geworden. Die stetig steigenden Anforderungen haben dazu geführt, dass der Wirkungsgrad nicht nur ein Optimierungsparameter, sondern ein primäres Designziel bei der Entwicklung elektronischer Systeme ist. Die Basis für energieeffiziente Geräte wird wesentlich durch das Einbaunetzteil beeinflusst. Während in der Vergangenheit häufig Linearregler eingesetzt wurden, sind heute Schaltnetzteile in der modernen Leistungselektronik Stand der Technik. Dieser Übergang wird nicht nur durch die ständig sinkenden Spannungen digitaler Schaltungen, sondern auch durch Fortschritte in der Halbleitertechnologie vorangetrieben. Moderne Schaltregler auf der Basis von Galliumnitrid- (GaN) und Siliziumkarbid- (SiC) Transistoren ermöglichen den Betrieb mit deutlich höheren Schaltfrequenzen im Megahertz-Bereich. Höhere Schaltfrequenzen wiederum erlauben den Einsatz kleinerer passiver Bauteile wie Induktivitäten und Kondensatoren, was zu kompakteren und leichteren Stromversorgungen führt. Darüber hinaus weisen GaN- und SiC-Bauelemente geringere Schaltverluste und ein verbessertes thermisches Verhalten auf, was den Gesamtwirkungsgrad erhöht. Die höhere Schaltgeschwindigkeit verbessert auch das Einschwingverhalten und die Stabilität des Netzteils und erfüllt damit die hohen Anforderungen an Leistung und Größe moderner elektronischer Systeme.

Energieeffizienz in modernen Anwendungen

Der Wirkungsgrad η eines Leistungswandlers ist definiert als das Verhältnis der Ausgangsleistung Pout zur Eingangsleistung: Pin

Dieses Verhältnis ist ein Schlüsselparameter für die Bewertung der Leistung und der Kosteneffizienz von elektronischen Systemen. Die Leistung, die nicht vom Eingang zum Ausgang übertragen wird, ist als Leistungsverlust definiert. Erhöhte Leistungsverluste - verursacht durch nicht ideale Schaltelemente, magnetische Komponenten und parasitäre Effekte - werden als Wärme in die Umgebung abgeführt. Diese Verluste können die maximale Leistungsdichte eines Systems begrenzen, zusätzliche Kühlung erforderlich machen und die Lebensdauer sowie die Zuverlässigkeit elektronischer Komponenten erheblich beeinträchtigen. Daher sind energieeffiziente Leistungswandler für die Schonung der Ressourcen und die Verringerung der Umweltauswirkungen von entscheidender Bedeutung. Je effizienter die Elektronik ist, desto länger hält die Batterie mobiler Geräte - und in großen Industrie- und Serveranlagen mit Tausenden von Lasten wird der Energiebedarf deutlich reduziert.

Jobangebote+ passend zum Thema

Verluste in Leistungsinduktivitäten

Der effiziente Betrieb moderner Leistungswandler erfordert ein optimiertes Zusammenspiel aller Komponenten. Neben den Halbleiter-Schaltverlusten spielen die Induktivitätsverluste eine wichtige Rolle bei der Bestimmung des Gesamtwirkungsgrads eines Systems. Die Verluste einer Leistungsinduktivität ergeben sich aus Kernmaterialverlusten und Wicklungsverlusten:

- Kernverluste werden durch magnetische Hysterese und Wirbelströme innerhalb des Kernmaterials verursacht. Diese Verluste hängen von den Materialeigenschaften wie dem elektrischen Widerstand und der magnetischen Flussdichte sowie von den Betriebsbedingungen wie der Umgebungstemperatur, dem Ausgangsstrom und der Schaltfrequenz des Leistungswandlers ab.

- Zu den Wicklungsverlusten gehören:

- Gleichstromverluste, die durch den Leitungswiderstand der Kupferwicklungen bestimmt werden.

- AC-Verluste, die durch Skin- und Proximity-Effekte entstehen.

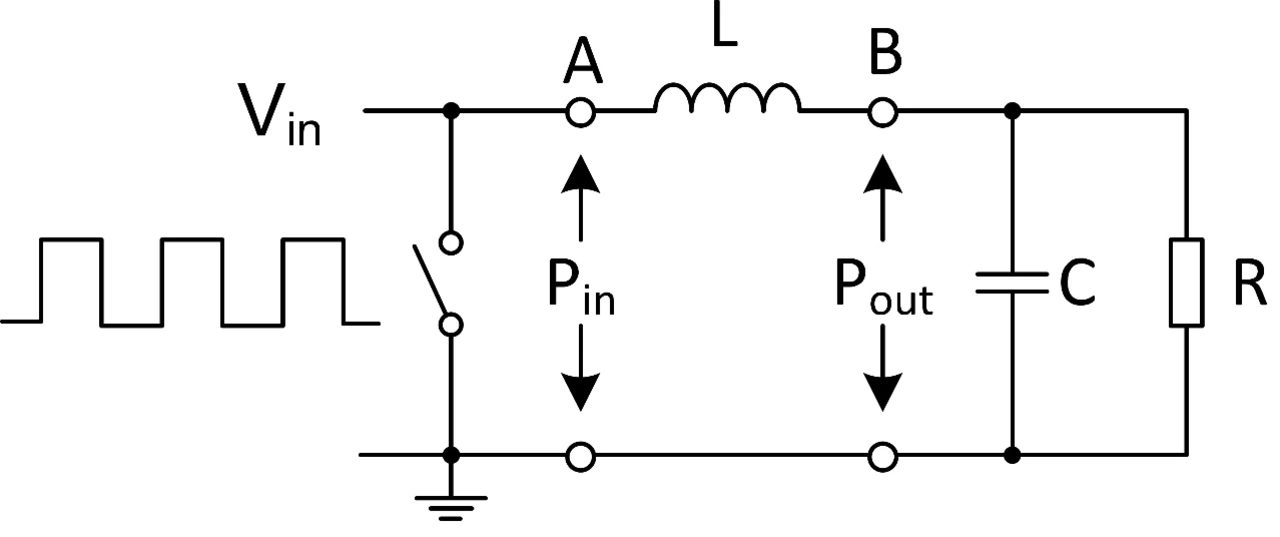

In modernen Umrichtern, die mit hohen Schaltfrequenzen arbeiten, werden die Wechselstromverluste einer Induktivität immer dominanter. Die Minimierung dieser Verluste erfordert eine sorgfältige Auswahl von Spulengeometrien und Kernmaterialien. Daher ist die genaue Bestimmung der Verluste ein entscheidender Schritt bei der Auswahl der geeigneten Komponente. Um den Temperaturanstieg vorhersagen zu können, müssen die AC-Verluste zunächst genau quantifiziert werden. Würth Elektronik hat ein modernes Verlustmodell entwickelt, das in der Lage ist, die Gesamtverluste in Induktivitäten zuverlässig zu berechnen. Dieses Modell basiert auf empirischen Daten, die mit einem Echtzeit-Anwendungsaufbau gewonnen wurden. Dabei werden die Gesamtverluste der Induktivität in AC- und DC-Verluste aufgeteilt. Die empirischen Daten stammen aus Messungen an einem DC/DC-Wandler. Eine gepulste Spannung wird an die Induktivität angelegt, wobei die Eingangsleistung Pin und die Ausgangsleistung Pout gemessen werden. Bild 1 zeigt den schematischen Aufbau des DC/DC-Wandlers, der für die Messung der Verluste der getesteten Induktivität eingesetzt wurde.

Auf der Grundlage dieser Messungen wird die Gesamtverlustleistung als Ploss = Pin - Pout berechnet und die AC-Verluste der Spule PAC davon getrennt. Anhand dieser empirischen Daten wurde ein Modell zur Berechnung der AC-Verluste in Abhängigkeit von den Testbedingungen erstellt:

PAC = f(∆I,freq,DC,k1,k2)

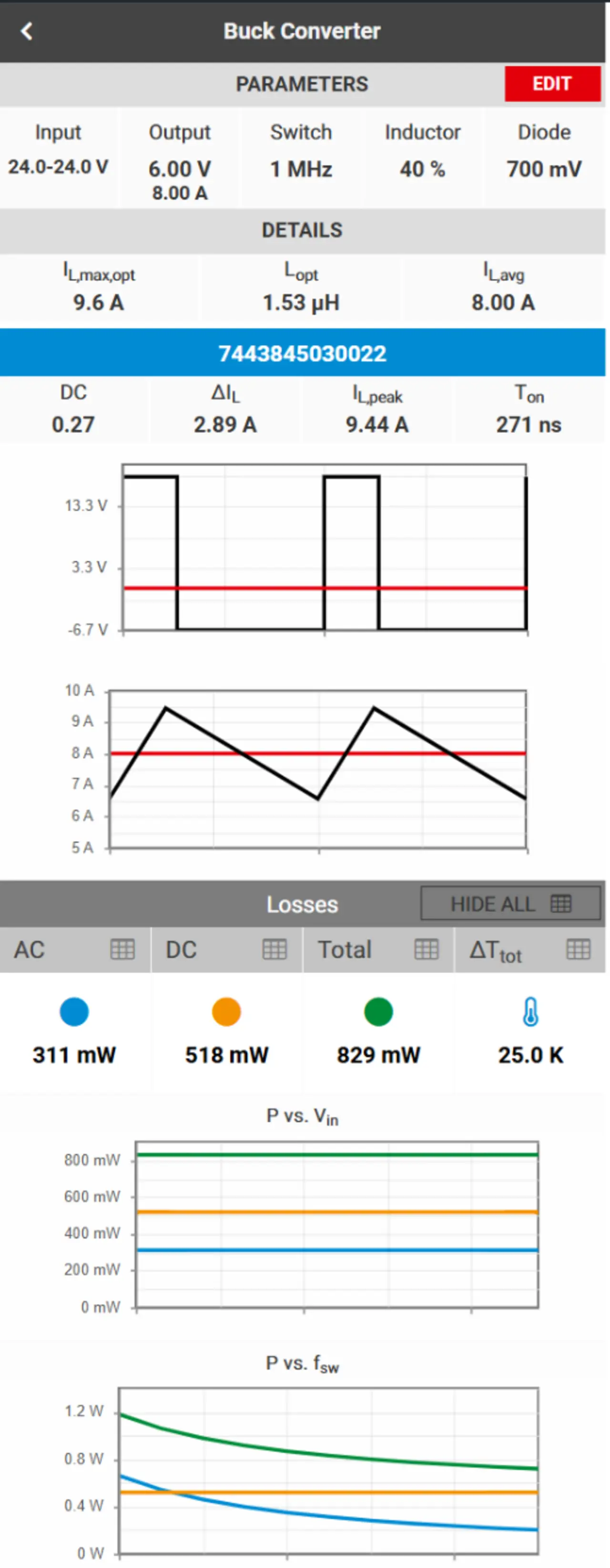

Das von Würth Elektronik entwickelte Online-Tool REDEXPERT unterstützt den Ingenieur bei der Auswahl einer geeigneten Induktivität für die jeweilige Anwendung und ermöglicht den Vergleich und die Auswahl der Komponenten innerhalb kürzester Zeit. Bild 2 zeigt ein Beispiel der REDEXPERT-Oberfläche für einen Abwärtswandler. Spezifische Anwendungsparameter - wie Eingangs- und Ausgangsspannung, Schaltfrequenz, Tastverhältnis und Ausgangsstrom - werden eingegeben, während die entsprechenden Induktivitätsverluste und der Temperaturanstieg berechnet und angezeigt werden. Die beiden unteren Diagramme veranschaulichen, wie die Verlustleistung mit der Eingangsspannung und der Schaltfrequenz variiert, so dass Ingenieure die Effizienz einer ausgewählten Induktivität unter verschiedenen Bedingungen bewerten können.

Technologien und Materialien von verlustarmen Induktivitäten

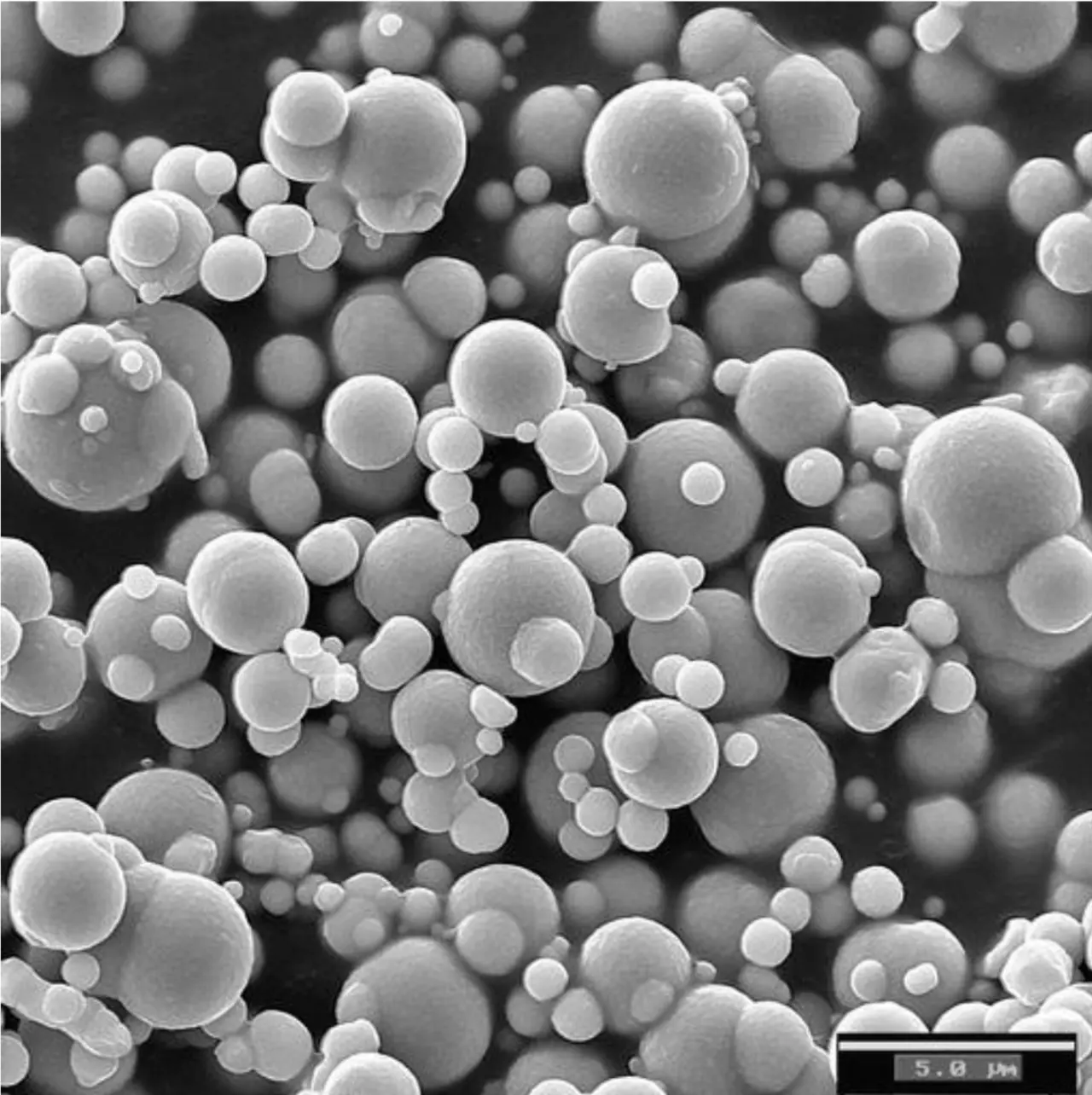

In den letzten Jahren haben verpresste Leistungsinduktivitäten auf der Basis von feinem Metallpulver mit einem verteilten Luftspalt an Popularität gewonnen. Das Material des Pulvers besteht aus reinem Eisen oder einer Eisenlegierung, die mit einem dünnen Isoliermaterial beschichtet ist. Das Pulver wird unter hohem Druck mit isolierendem Kunstharz als Bindemittel um die emaillierte Kupferwicklung gepresst. Die Pulverteilchen haben typischerweise eine kristalline Struktur, in der die Eisen- oder anderen Metallionen in einer bestimmten Gitterform angeordnet sind. Der verteilte Luftspalt sorgt für eine gleichmäßige Verteilung des magnetischen Flusses, was hohe Sättigungsströme und geringere Kernverluste ermöglicht. Bild 3 zeigt eine mikroskopische Ansicht der Pulverstruktur einer verpressten Induktivität.

Während kristalline Pulver eine zuverlässige Leistung erbringen, können ihre magnetischen Eigenschaften weiter verbessert werden. In letzter Zeit haben amorphe und nanokristalline Materialien aufgrund ihrer Fähigkeit, hocheffiziente Designs zu ermöglichen, an Aufmerksamkeit gewonnen. Amorphe Metalle weisen eine völlig ungeordnete atomare Struktur auf, während nanokristalline Werkstoffe aus kristallinen Körnern von 10 - 100 nm Größe bestehen, die in eine amorphe Matrix eingebettet sind. Dieses Gefüge verleiht dem Kern eine hohe magnetische Permeabilität, eine sehr niedrige Koerzitivfeldstärke und minimale magnetische Verluste im Vergleich zu herkömmlichen kristallinen Magnetlegierungen. Aufgrund ihrer hervorragenden weichmagnetischen Eigenschaften sind nanokristalline Legierungen zu einem beliebten magnetischen Material für eine neue Generation von Power-Molding-Induktivitäten geworden, die in der Hochfrequenzelektronik eingesetzt werden.

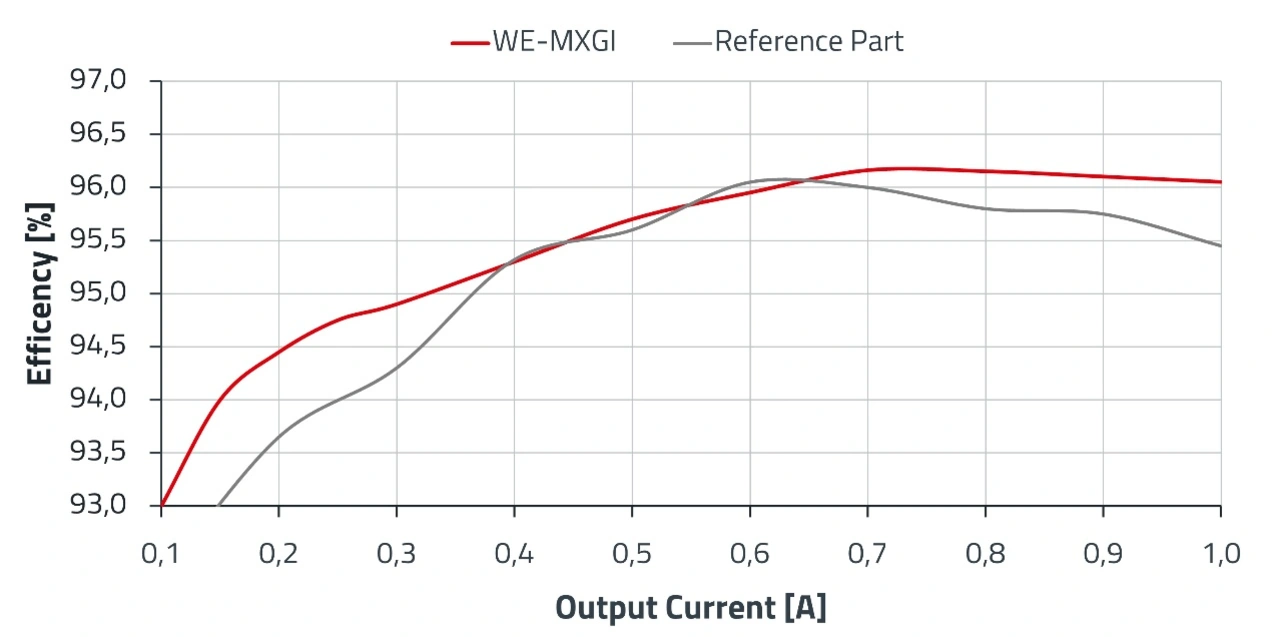

Basierend auf diesen Erkenntnissen bietet Würth Elektronik die neueste verpresste Leistungsinduktivität WE-MXGI an. Sie enthält ein innovatives Kernmaterial aus einer Metalllegierung, das eine maximale Leistungsdichte und eine hervorragende Strombelastbarkeit bei minimalen Verlusten ermöglicht. Bild 4 zeigt eine vergleichende Effizienzmessung auf einem Evaluation Board. Man beachte, dass die WE-MXGI im Vergleich zu ähnlichen Bauteilen auf dem Markt einen erstklassigen Wirkungsgrad über den Ausgangsstrom aufweist.

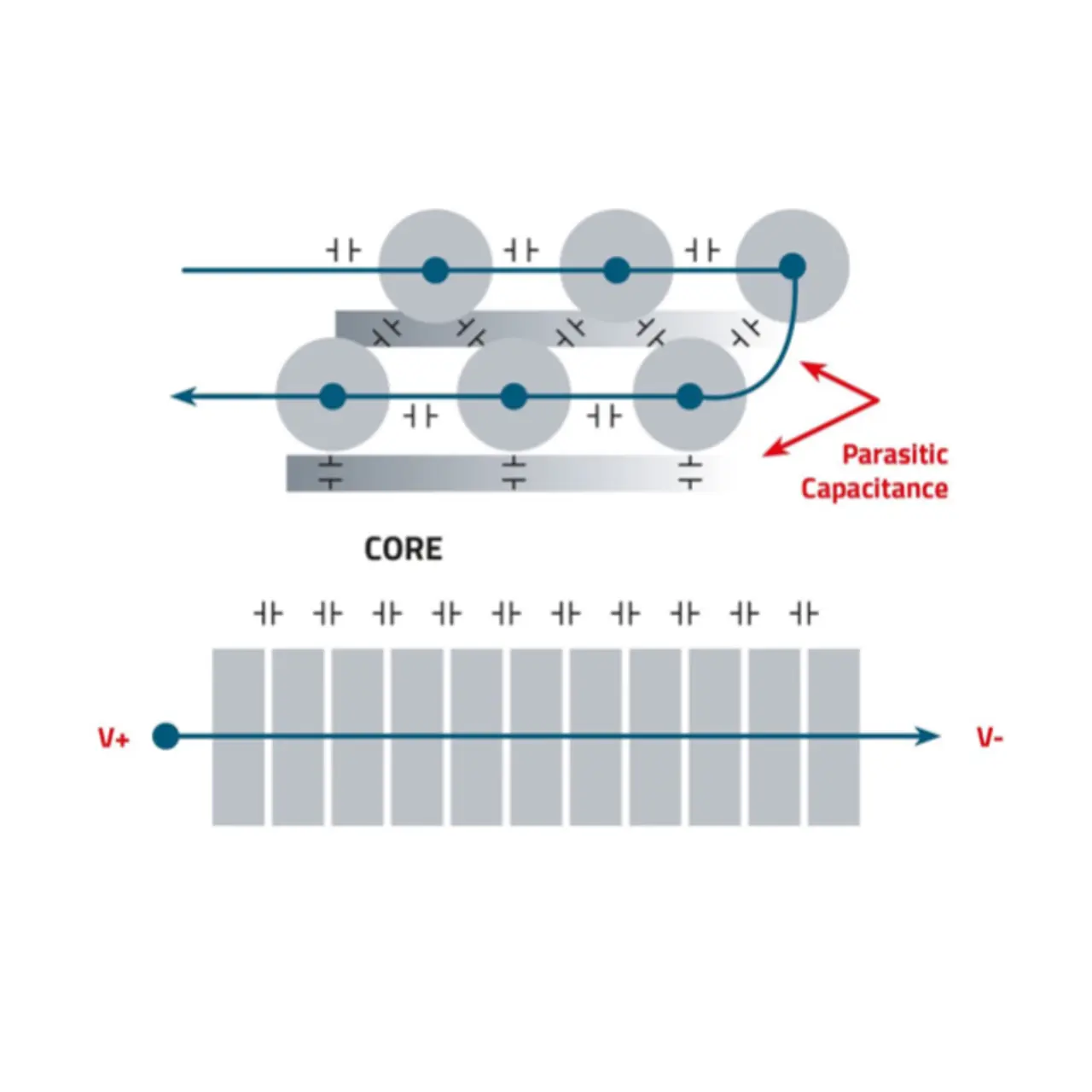

Neben der Wahl des Kernmaterials spielt auch das Wicklungsdesign eine wichtige Rolle bei den Gesamtverlusten einer Induktivität. In Hochfrequenzanwendungen werden zunehmend Flachdrahtwicklungen eingesetzt. Der große Leiterquerschnitt reduziert die Stromverdrängung und verteilt das elektrische Feld gleichmäßig, was die parasitäre Kapazität minimiert und die EMI-Effekte verringert (Bild 5). Durch die Verwendung von Flachdraht können niedrige RDC-Werte erreicht werden, was zu geringeren DC-Verlusten führt und folglich den Wirkungsgrad des Wandlers erhöht.

Mit den Performance-Serien WE-PMFI und WE-XHMI hat Würth Elektronik kürzlich Induktivitäten vorgestellt, die eine optimierte Kernmaterialmischung mit der Flachdrahttechnologie kombinieren. Sie sind speziell auf geringe Verluste ausgelegt, um den Wirkungsgrad zu erhöhen und die Eigenerwärmung zu minimieren. Während sich die WE-PMFI Serie auf ultrakompakte Designs konzentriert und damit ideal für elektronische Geräte mit geringem Platzangebot ist, deckt die WE-XHMI Performance Serie große Footprints ab, um die Anforderungen von Hochstromanwendungen zu erfüllen.

Zukunftstrends

Würth Elektronik investiert aktiv in die laufende Forschung und Prototypenentwicklung und erforscht innovative magnetische Materialien und fortschrittliche Fertigungstechnologien. Die Entwicklung ist ein kontinuierlicher Prozess, der von den sich schnell ändernden Anforderungen dynamischer Märkte angetrieben wird. Da die Schaltfrequenzen steigen und die Leistungsdichte zunimmt, müssen magnetische Komponenten einen höheren Wirkungsgrad und eine bessere thermische Leistung bei geringerer Baugröße bieten.

Eine Technologie für Leistungsinduktivitäten basiert auf dem Prinzip der Kombination von Magnetpulver mit einem Bindemittelsystem aus Polymeren. Dieser fortschrittliche Prozess ermöglicht die Herstellung mechanisch robuster und zuverlässiger Leistungsinduktivitäten mit einem hohen Grad an Miniaturisierung und Funktionsintegration. Aufgrund seiner hohen Designflexibilität eignet sich dieser Ansatz gut für Anwendungen mit strengen Größen- und Gewichtsbeschränkungen, wie kompakte DC/DC-Wandlerdesigns, bei denen eine hohe elektrische Leistung und ein effizientes Wärmemanagement erforderlich sind.

Ein weiterer Ansatz ist ein fortschrittliches Fertigungsverfahren zur Herstellung thermisch stabiler, flacher Induktivitäten. Auf diese Weise können die Komponenten speziell für komplexe mehrphasige Stromversorgungsanwendungen entwickelt werden, z.B. für Hochleistungs-Computerplattformen, elektronische Geräte mit geringer Bauhöhe und Stromversorgungsmodule in Rechenzentren und Automobilsystemen. Sie sind so konstruiert, dass sie niedrige Induktivitätswerte für ein schnelles Einschwingverhalten liefern und gleichzeitig hohe Sättigungsströme und einen minimalen Gleichstromwiderstand aufweisen. Diese Leistung wird durch die Integration des Magnetkerns und des Leiters in eine kompakte, monolithische Struktur erreicht. Das daraus resultierende Design gewährleistet eine hervorragende Strombelastbarkeit, geringe elektromagnetische Störungen (EMI) und eine stabile Leistung über einen breiten Betriebstemperaturbereich.

Autorin

Annika Frankemölle studierte Wirtschaftsingenieurwesen - Innovations- und Produktmanagement an der DHBW (Mosbach) und schloss ihr Studium als Bachelor of Engineering ab. Seit 2022 ist sie als Junior Product Manager bei Würth Elektronik eiSos tätig und studiert seit Ende 2023 den berufsbegleitenden Masterstudiengang M. Eng. in Integrated Engineering am DHBW CAS (Heilbronn).

Referenzen

[1] Ermittlung der idealen Speicherinduktivität für energieeffiziente Anwendungen. Application Note ANP031 von Würth Elektronik: www.we-online.com/ANP031

[2] Ritzmann, T.; Stelzer, G.: Speicherinduktivitäten für energieeffiziente Anwendungen. www.elektroniknet.de/e-mechanik-passive/passive/speicherinduktivitaeten-fuer-energieeffiziente-anwendungen.224808.html

[3] BASF Digital Solutions GmBH: Carbonyl-Eisen-Pulver [intern] (2022).

[4] Hsiang, H.-I.; Wu, L.-C.; Chen, C.-C.; Lee,W.-H.: Power Molding Inductors Prepared Using Amorphous FeSiCrB Alloy Powder, Carbonyl Iron Powder, and Silicone Resin. Materialien 2022, 15, 3681. https://doi.org/10.3390/ma15103681