Sensorik und Mechatronik im Krankenhaus

Mit Technik zum neuen Klinikalltag

Im Krankenhaus der Zukunft fordern der demografische Wandel und ein wachsender Fachkräftemangel mehr Effizienz und Qualität – intelligente Technik rückt in den Fokus. Smarte Sensorik und Mechatronik versprechen nicht nur technische Unterstützung, sondern eine Transformation des Klinikalltags.

Zwei unsichtbare Helfer in der modernen Medizin sind die Sensorik und die Mechatronik. Hinter den Vorhängen der Kliniken und Pflegestationen unterstützen sie die Erfassung und sichere Automatisierung von Prozessen. Für mehr Sicherheit am Patienten entlasten die beiden Technikgruppen nicht nur, sondern ermöglichen eine lückenlose Überwachung. Beide sind für die Medizintechnik sehr relevant und kommen häufig zum Einsatz.

Mechatronik bezeichnet die Integration von Mechanik, Elektronik und Software und ermöglicht die exakte Automatisierung. Sensorik hingegen befasst sich mit der Erfassung und Verarbeitung physikalischer Größen wie Druck, Temperatur oder Bewegung – ein einfaches Beispiel dafür ist eine smarte Uhr, die Gesundheitsparameter aufzeichnet. »Sensorik und Mechatronik sind zwei komplett unterschiedliche Themengebiete – und trotzdem untrennbar miteinander verbunden, wenn es um moderne medizinische Systeme geht«, sagt Dr. Harald Unterweger aus dem Bereich Gesundheit bei Bayern Innovativ.

| TERMINHINWEIS |

|---|

|

15. Juli 2025, 10:00 - 18:30 Uhr, Fraunhofer-Institut für Integrierte Schaltungen IIS, Erlangen |

Besonders in der Chirurgie helfen robotische Assistenzsysteme, operative Eingriffe präziser und sicherer zu gestalten. Doch das Potenzial reicht weit über den OP-Saal hinaus – bis in die Pflege, die Diagnostik und sogar die klinische Logistik. Technologien wie KI-basierte Sensoren, mobile Robotiksysteme oder smarte Wundscanner machen Prozesse nicht nur effizienter, sondern auch sicherer. Sie zeigen neue Möglichkeiten auf und können die Arbeit des Fachpersonals verbessern und ergänzen.

Klinikalltag heute und morgen

Die Integration intelligenter Technologien ist längst keine Vision mehr, sondern vielerorts Realität. Aktuelle klinische und medizinische Sensorik- und Mechatronik-Anwendungen sind in der Chirurgie, der Pflege und der Diagnostik teilweise bereits etabliert. Ein Beispiel zeigt Surag Medical; mithilfe physikalischer Werte werden bei einer Operation Mikrovibrationen, die durch die Interaktion von Werkzeug und Gewebe entstehen, als Informationen erfasst und in aussagekräftige Daten umgewandelt.

| »Ein großer Vorteil dabei ist, dass diese Art von Mikrovibrationen für verschiedene medizinische Instrumente verwendet werden kann, zum Beispiel für eine Nadel, aber auch laparoskopische Instrumente oder Roboterarme. Deshalb können wir, wo auch immer diese Interaktion besteht, unseren Sensor am proximalen Ende komplett außerhalb des Körpers des Patienten anbringen, ohne direkten Kontakt und ohne aktive Komponente im Instrument,« |

|---|

| erläutert Nazila Esmaeili, Research Engineer bei Surag Medical. |

Durch die Kombination von mechatronischer Erfassung in der Sensorik und der breiten Einsatzmöglichkeit wird zukunftsweisend gezeigt, wie mit dieser erfolgreichen Integration chirurgische Eingriffe präzise und so exakt wie möglich durchzuführen sind.

Innerhalb der Medizintechnik entwickelt sich vor allem die Sensorik rasant weiter: »Bei der Sensorik kann ich mir einen Trend zu komplexeren Messsystemen Vorstellen, die nicht nur Werte liefern, sondern dazu auch eine Interpretation bereitstellen. KI kommt auch in der Messtechnik an«, sagt Robert Geiger, Geschäftsführer des Medizintechnikunternehmens Aktormed, das in der chirurgischen Robotik aktiv ist. Ein gutes Beispiel ist die Integration von Vitalparametern oder Bewegungsdaten in mechatronische Systeme, etwa zur Überwachung von Patienten oder zur vorausschauenden Wartung medizinischer Geräte. Diese Funktionen kommen häufig in Wearables zum Tragen, wie zum Beispiel ein Brustband oder intelligente Pflaster die Bewegung, Atemfrequenz, EKG und Hauttemperatur messen.

Herausforderungen bei der Umsetzung

So vielversprechend die Technologien auch sind – die Integration in die aktuelle Gesundheitsversorgung insbesondere in Kliniken ist alles andere als trivial. Neben technischen Hürden wie der Datenverarbeitung oder Echtzeitfähigkeit spielen vor allem zwei Faktoren eine zentrale Rolle: Datenschutz und regulatorische Anforderungen.

| »Datenschutz hat sich zur Killerphrase entwickelt,« |

|---|

| kritisiert Geiger. |

Oft werde aus Unsicherheit bezüglich des Datenschutzes und auch fehlendem Wissen die Datennutzung abgelehnt – auch bei anonymisierter Datennutzung. Und dabei sind die Daten für die Forschung und den Fortschritt extrem wichtig. Besonders vorsichtig sind Menschen bei der Entwicklung KI-basierter Systeme; die jedoch auf große Mengen von Trainingsdaten angewiesen sind. Für Geiger und seine Firma ein Nachteil: »Teilweise ist es in Deutschland fast unmöglich geworden klinische Daten zu sammeln, selbst wenn diese komplett patientenunabhängig sind. Für den Entwurf von KI-Systemen, bei denen Sie eine große Menge an Trainingsdaten benötigen, ist das im internationalen Wettbewerb eine Katastrophe.«

Wandel in Technik und Regulatorik gebraucht

Auch die MDR (Medical Device Regulation) macht nach wie vor die Markteinführung neuer Technologien im Bereich der Mechatronik und Sensorik nicht leichter. Hohe Dokumentationsanforderungen und unklare Umsetzungsstrukturen erschweren den Weg von der Idee zum Produkt und machen diesen häufig teurer. Das Ziel der MDR ist die Sicherheit von Patienten sowie des anwendenden Fachpersonals – das Ergebnis ist leider oft ein gebremster Innovationsprozess. Und auch die Produkte, die den Markteintritt schaffen, müssen in der Praxis implementiert werden. Je nach Einsatzbereich fordert dies Zeitaufwand für die Fachleute und stellt damit eine weitere Hürde dar.

Nicht zuletzt sei auch ein kultureller Wandel notwendig, wie Geiger betont: »In Europa und noch ausgeprägter in Deutschland herrscht inzwischen eine extreme Technikfeindlichkeit in vielen Bereichen. Es werden Risiken gesucht noch bevor ein möglicher Nutzen überhaupt in Betracht gezogen wird. Gleichzeitig sehen wir bei vielen (noch) motivierten Anwendern eine gewisse Resignation, weil neue Ansätze von Verwaltungen blockiert werden und keine Entscheidungsbefugnisse mehr auf Anwenderebene vorhanden sind.«

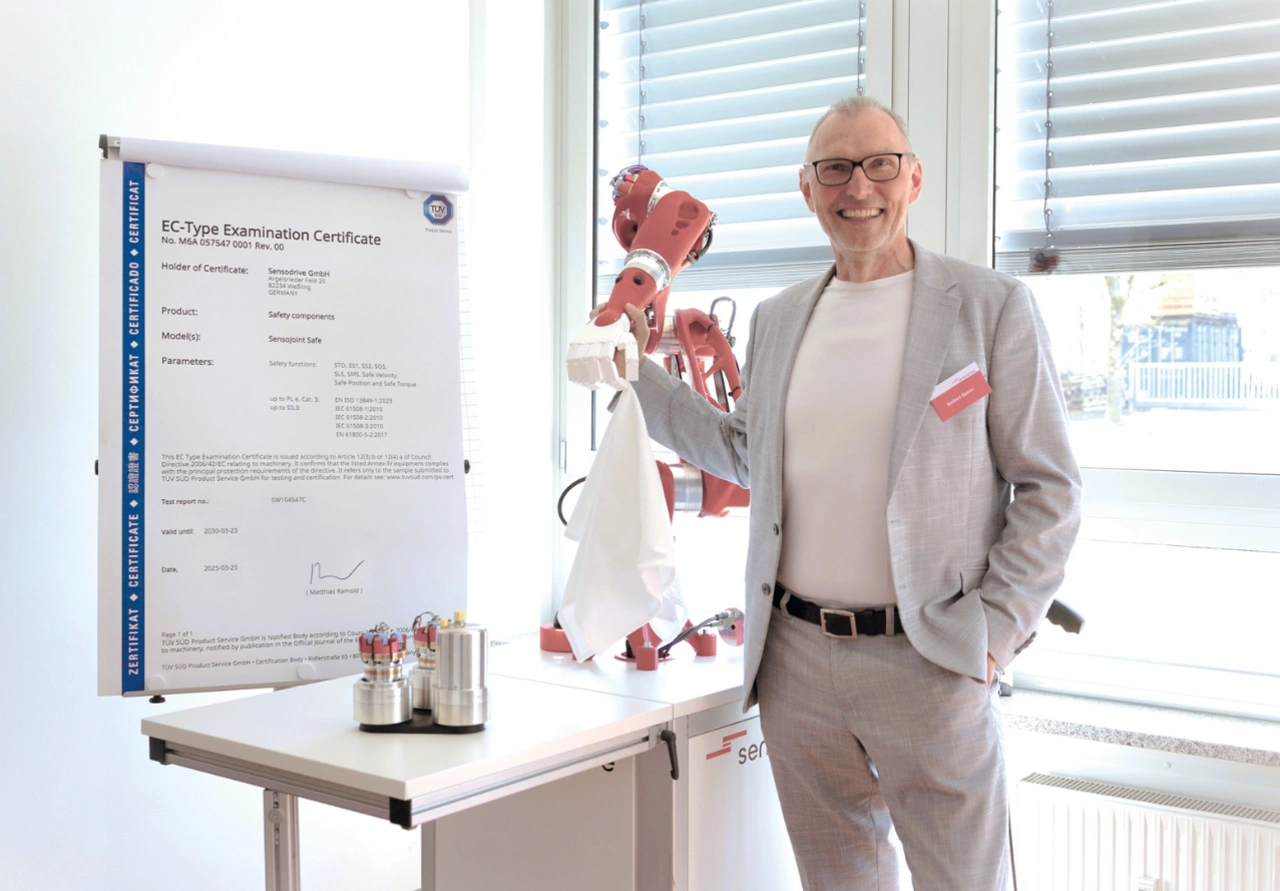

Ein Umdenken sei notwendig, um die wichtigen und innovativen Produkte in den Versorgungsalltag zu integrieren. Norbert Sporer, CEO des Robotikantriebsherstellers Sensodrive verdeutlicht, wieso die Systeme so wichtig für das moderne Krankenhaus sind: »Nur selten lässt sich eine Frage so gut und plakativ mit einer Gegenfrage beantworten. Möchten Sie, dass moderne Krankenhäuser auf den Einsatz von innovativen Prothesen, robotischen Haltesysteme für Highend-Operationsmikroskope, Chirurgie-Roboter, Herzschrittmacher, chirurgische Instrumente, MRT und CT bei der Behandlung verzichten?«

Smarte Technik für die Gesundheit

Der Begriff »smart« ist in der Medizintechnik mehr als ein technisches Etikett. Es geht um Systeme, die intelligent interagieren, kontextsensitiv reagieren und echte Entlastung bieten – für Ärzte, Pflegepersonal und letztlich auch für Patienten. Gleichzeitig geht es auch um Produkte, deren Entwicklung schlau ist – ganz ohne Künstliche Intelligenz. Hier greift dann auch die Mechatronik an.

Gerade in der Pflege liegt ein großes Potenzial: Systeme wie SMiLE2gether vom Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt übernehmen Logistikaufgaben, führen Patienten oder bringen Medikamente – und offerieren Pflegekräften so Zeit und Entlastung. Dabei kommen häufig auch smarte Sensoren zum Einsatz, die frühzeitig Komplikationen oder Unregelmäßigkeiten erkennen. Mit mechatronischen Systemen wie Exoskeletten können körperlich belastenden Tätigkeiten wie die Patientenlagerung unterstützt werden.

Smarte Entwicklungsprozesse

Auch die Produktentwicklung wird zunehmend smarter. Aktormed beispielsweise bindet medizinisches Personal bereits in der Phase der Zweckbestimmung ein. »Anders kann ein moderner Produktentwicklungsprozess nicht mehr funktionieren. Das gilt für die Usability eben-so wie für die Risikobetrachtung«, sagt Robert Geiger. Die Zusammenarbeit mit Krankenhäusern sei dabei entscheidend, auch wenn die Realität oft ernüchternd sei: Viele Vorschläge aus dem Klinikalltag seien zwar kreativ, müssten aber erst auf allgemeine Bedarfe übertragen werden. Reallabore wie das Pflege-Praxis-Zentrum (PPZ) in Nürnberg sind daher sehr relevant, um Produkte zu testen und bei der Implementierung in die Versorgung zu unterstützen.

»Der Einsatz von Sensoren und Mechatronik ist von großer Relevanz. Trotz gegebener Hürden wird die Gesundheitsversorgung stetig besser, innovativer und moderner«, so Dr. Unterweger. »Ein besonders großes Potenzial sehen wir bei intelligenten Sensoren und Implantaten. Daher wird dieser Themenbereich auch im Mittelpunkt des MedtecSummit am 15. Juli stehen«. Laut Dr. Unterweger sollen die Anwender mit den Entwicklern zusammengebracht werden – dies sei genauso wichtig, wie ein strukturiertes Innovationsmanagement; sowohl auf Hersteller- als auch auf Klinikseite.

Der Weg in ein vernetztes Klinikökosystem

Die Zukunft des Krankenhauses ist digital, vernetzt – und smart. Sensorik und Mechatronik werden künftig noch stärker verschmelzen, um Diagnose, Therapie und Pflege zu unterstützen. Robotik wird Routineaufgaben übernehmen, KI Entscheidungen vorbereiten, Wearables werden Gesundheitszustände in Echtzeit überwachen.

Ein Netzwerk aus Akteuren der Forschung, Industrie und Klinik ist dabei essenziell, um am Zahn der Zeit zu sein. Ebenso wie der Dialog mit der Politik, die Förderung von Pilotprojekten und Impulssetzung für einen innovationsfreundlichen Rahmen.

Was es braucht? Offenheit, Mut – und Vertrauen. Vertrauen in die Technologie, in die Menschen, die sie entwickeln, und in die Vision eines besseren, menschlicheren Gesundheitssystems. Denn smarte Technik ist kein Selbstzweck – sie ist ein Werkzeug. Eines, das den Klinikalltag nicht ersetzt, sondern verbessert. (uh)