Festkörperbatterien

Grenzflächen weniger problematisch als gedacht

In Festkörperbatterien müssen die Ionen mehrere Materialgrenzen überwinden, was diverse Nachteile mit sich bringt. Ein Team der TU München und des Forschungszentrums Jülich konnte nun zeigen, dass bestimmte Nanoschichten an den Grenzflächen Dendriten verhindern können.

Festkörperbatterien gelten als die nächste Generation der mobilen Energiespeicher. Allerdings ergeben sich auch neue Herausforderungen, denn die ladungstragenden Ionen wandern dort nicht mehr durch einen flüssigen Elektrolyt, sondern durch mehrere feste Materialien.

Deshalb ist sicherzustellen, dass die Ionen insbesondere an allen Material- und Korngrenzen nicht auf hohe Barrieren aus vielen aneinandergrenzenden, festen Körnchen treffen. Dazu erhitzt man bei der Herstellung die losen Körnchen unter hohem Druck. Dabei bildet sich an ihren Grenzen eine Art Schmelzschicht, die die Körner verbindet, damit sie die elektrischen Ladungsträger gut transportieren können.

Zur Funktion der dabei entstandenen Kontaktschichten gab es in der Forschung zu Festkörperbatterien einige Zweifel. Lange wurde angenommen, dass die Veränderungen an den Fest-fest-Grenzflächen in der Batterie nur unerwünschte Eigenschaften mit sich bringen, weshalb man versucht hat, ihre Ausdehnung so weit wie möglich zu minimieren.

Ein Forscherteam des Fritz-Haber-Instituts (FHI) der Max-Planck-Gesellschaft, der Technischen Universität München (TUM) und des Forschungszentrums Jülich haben nun herausgefunden, dass diese Grenzflächenveränderungen nicht immer nachteilig sind, sondern sogar einen positiven Effekt haben können.

Zielgerichtetes Grenzflächen-Engineering

Um dies herauszufinden, musste das Team die Funktion einer Korngrenze im Inneren einer Batterie im Nanobereich untersuchen. »Das ist in der Festkörperbatterie-Forschung noch weitestgehend Neuland«, bemerkte Prof. Rüdiger-A. Eichel, Direktor des IEK-9 am Forschungszentrum Jülich und Professor an der RWTH Aachen. »Bisher wurden dazu hauptsächlich meso- und makroskopische Untersuchungen durchgeführt. Doch die kommen nicht dicht genug an den Ort des Geschehens heran.«

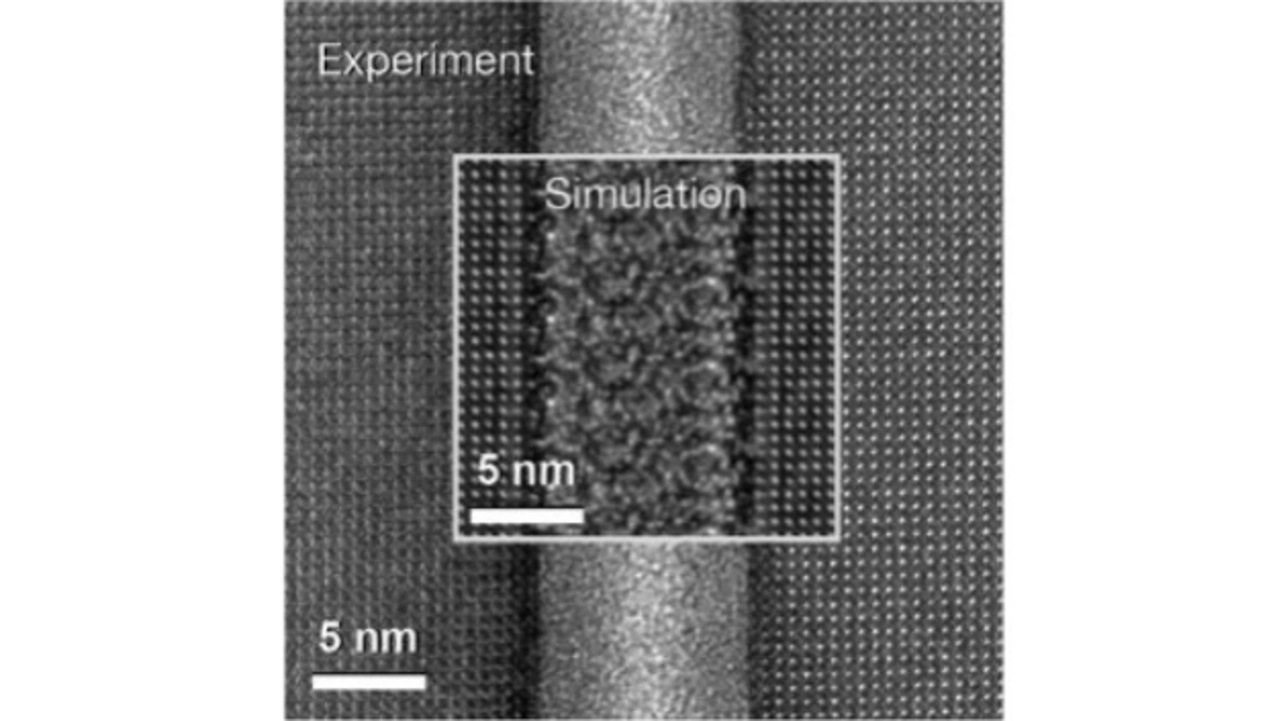

Mithilfe von Simulationen und experimentellen Untersuchungen ist es dem Team um Dr. Christoph Scheurer vom FHI gelungen, die Grenzschicht auf atomarem Niveau zu charakterisieren. Dabei stellte das Team fest, dass die Grenzschichten tatsächlich dazu beitragen, dass die Batterien elektrochemisch stabil bleiben.

Der Grund: Die gefundenen Grenzschichten verhindern, dass sich Dendriten aus metallischem Lithium bilden. Verbindet ein solcher Dendrit nämlich Anode und Kathode, so kommt es zum Kurzschluss und die Batterie ist kaputt. »Die sich natürlich bildende, extrem dünne Schicht zwischen den Körnern in der Batterie ist eine Art Schutzummantelung, die genau das verhindert«, sagt Sina Stegmaier, Doktorandin an der TUM.

Diese Ergebnisse könnten die Gestaltung von Festkörperbatterien in naher Zukunft wesentlich beeinflussen. Zielgerichtetes Grenzflächen-Engineering zur Ausbildung solcher Schutzummantelungen könnte ein vielversprechender Weg sein, um zu verhindern, dass sich Dendriten bilden, und damit die nächste Generation sicherer Batterien langlebiger zu machen.

Originalpublikation

Stegmaier, S., et al., Nano-Scale Complexions Facilitate Li Dendrite-Free Operation in LATP Solid-State Electrolyte. Adv. Energy Mater. 2021, 2100707. DOI: 10.1002/aenm.202100707