Forschungszentrum Jülich

Schnellladefähige Festkörperbatterie

Festkörperbatterien sind viel sicherer als Lithium-Ionen-Batterien, denn sie können nicht auslaufen oder in Brand geraten. Allerdings ließen sich diese nicht schnell laden. Jülicher Wissenschaftler haben nun ein neues Konzept vorgestellt, das zehnmal größere Ströme erlaubt als bislang.

Mit Festkörperbatterien sind aktuell große Hoffnungen verbunden. Sie enthalten keine flüssigen Teile, die auslaufen oder in Brand geraten könnten. Aus diesem Grund sind sie unempfindlich gegenüber Hitze und gelten als noch deutlich sicherer, zuverlässiger und langlebiger als herkömmliche Lithium-Ionen-Batterien. Allerdings gilt die geringe Stromstärke bei Laden und Entladen als einer der Knackpunkte bei der Entwicklung von Festkörperbatterien. Etwa zehn bis zwölf Stunden dauert es üblicherweise, bis eine Festkörperbatterie wieder voll ist – zu lang für viele Anwendungsfälle.

Wissenschaftler des Jülicher Instituts für Energie- und Klimaforschung (IEK-9) haben nun ein neues Konzept vorgestellt, das zehnmal höhere Ströme beim Laden und Entladen erlaubt, als in der Fachliteratur bislang beschrieben. Der neue Zelltyp braucht fürs Aufladen weniger als eine Stunde. Die Verbesserung erzielten sie durch eine »clevere« Materialwahl. Im Vordergrund stand dabei eine durchgängig gute Passfähigkeit. Alle Komponenten wurden aus Phosphatverbindungen gefertigt, die chemisch und mechanisch sehr gut zusammenpassen.

In herkömmlichen Lithium-Ionen-Batterien kommt ein flüssiger Elektrolyt zum Einsatz, der die Elektroden in der Regel sehr gut kontaktiert. Mit ihrer strukturierten Oberfläche nehmen die Elektroden die Flüssigkeit auf wie ein Schwamm, sodass eine große Kontaktfläche entsteht. Zwei Festkörper lassen sich prinzipiell nicht derart lückenlos miteinander verbinden. Der Übergangswiderstand zwischen den Elektroden und dem Elektrolyt fällt entsprechend höher aus.

»Um dennoch einen möglichst viel Strom über die Schichtgrenzen hinweg fließen zu lassen, haben wir alle Komponenten aus sehr ähnlichen Materialien aufgebaut. Anode, Kathode und Elektrolyt wurden alle aus verschiedenen Phosphatverbindungen gefertigt, die Laderaten von über 3C (bei einer Kapazität von etwa 50 mAh/g) zu ermöglichen. Das ist zehnmal höher als die Werte, die man sonst in der Fachliteratur findet«, erklärt Dr. Hermann Tempel, Arbeitsgruppenleiter am Jülicher Institut für Energie- und Klimaforschung.

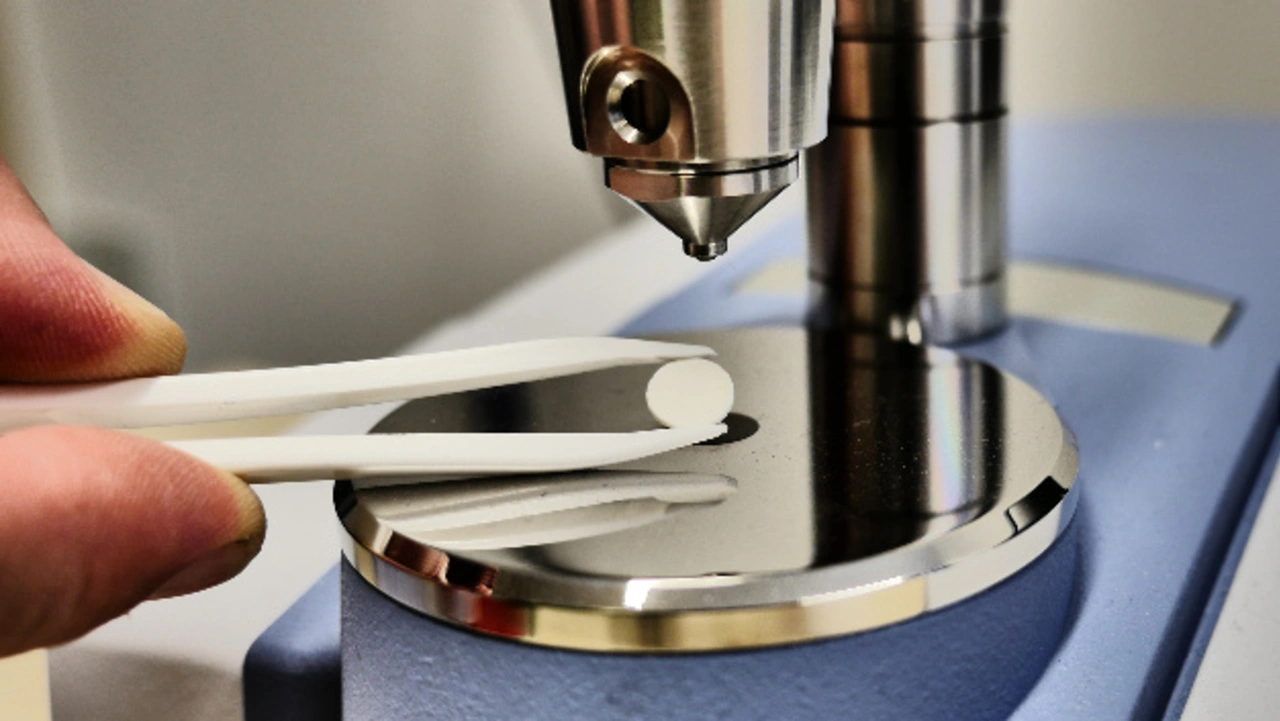

Als stabiles Trägermaterial dient der feste Elektrolyt, auf den die Phosphat-Elektroden beidseitig per Siebdruckverfahren aufgetragen werden. Die verwendeten Materialien sind recht preisgünstig zu haben und relativ leicht zu verarbeiten. Anders als herkömmliche Lithium-Ionen-Batterien kommt die neue Festkörperbatterie zudem weitgehend ohne giftige oder bedenkliche Stoffe aus.

Anwendungen im Elektroauto und Smart Home

»In ersten Tests erwies sich die neue Batteriezelle über 500 Lade- und Entladezyklen recht stabil und verfügte danach immer noch über 84 Prozent ihrer ursprünglichen Kapazität«, berichtet Dr. Shicheng Yu. »Hier besteht allerdings noch Verbesserungspotenzial. Theoretisch sollte sogar ein Verlust von unter einem Prozent machbar sein«, so Shicheng Yu, der die Batterie im Rahmen eines Förderprogramms des China Scholarship Council (CSC) am Jülicher Institut für Energie- und Klimaforschung (IEK-9) entwickelt und getestet hat.

Institutsleiter Prof. Rüdiger-A. Eichel ist von den Vorteilen des neuen Batteriekonzepts ebenfalls überzeugt. »Die Energiedichte ist mit aktuell rund 120 Milliamperestunden pro Gramm (mAh/g) schon sehr hoch, auch wenn sie noch etwas unter der von heutigen Lithium-Ionen-Batterien liegt«, erklärt Eichel. Neben der Entwicklung für die Elektromobilität sieht der Sprecher des Schwerpunkts »Batteriespeicher« der Helmholtz-Gemeinschaft künftige Anwendungsschwerpunkte für Festkörperbatterien auch auf anderen Gebieten: »Festkörperbatterien werden aktuell mit Hochdruck als Energiespeicher für Elektromobile der übernächsten Generation entwickelt. Wir glauben aber, dass Festkörperbatterien sich darüber hinaus auch in weiteren Anwendungsfeldern durchsetzen werden, bei denen es auf langlebige Betriebsdauern und sicheren Betrieb ankommt, wie etwa in der Medizintechnik oder bei integrierten Bauteilen im Smart-Home-Bereich«, so Eichel.

Originalpublikation:

Shicheng Yu, Andreas Mertens, Hermann Tempel, Roland Schierholz, Hans Kungl, and Rüdiger-A. Eichel, Monolithic All-Phosphate Solid-State Lithium-Ion Battery with Improved Interfacial Compatibility, ACS Appl. Mater. Interfaces (published online June 12, 2018), DOI: 10.1021/acsami.8b05902