Universität Jena

Hybridmembran verhindert Dendriten bei Lithium-Metall-Batterien

Lithium-Metall-Batterien können viel mehr Energie pro Gewichtseinheit speichern als Li-Ion-Akkus. Deren größte Herausforderung ist die Bildung von Dendriten, die eine solche Batterie zerstören können. Ein neuartiger Separator von Forschenden der Universität Jena soll das verhindern.

Die Energiedichte herkömmlicher Lithium-Ionen-Batterien nähert sich einem Sättigungspunkt, der den Anforderungen der Zukunft – etwa in Elektrofahrzeugen – nicht mehr gerecht wird. Lithium-Metall-Batterien hingegen können im Vergleich dazu doppelt so viel Energie pro Gewichtseinheit liefern.

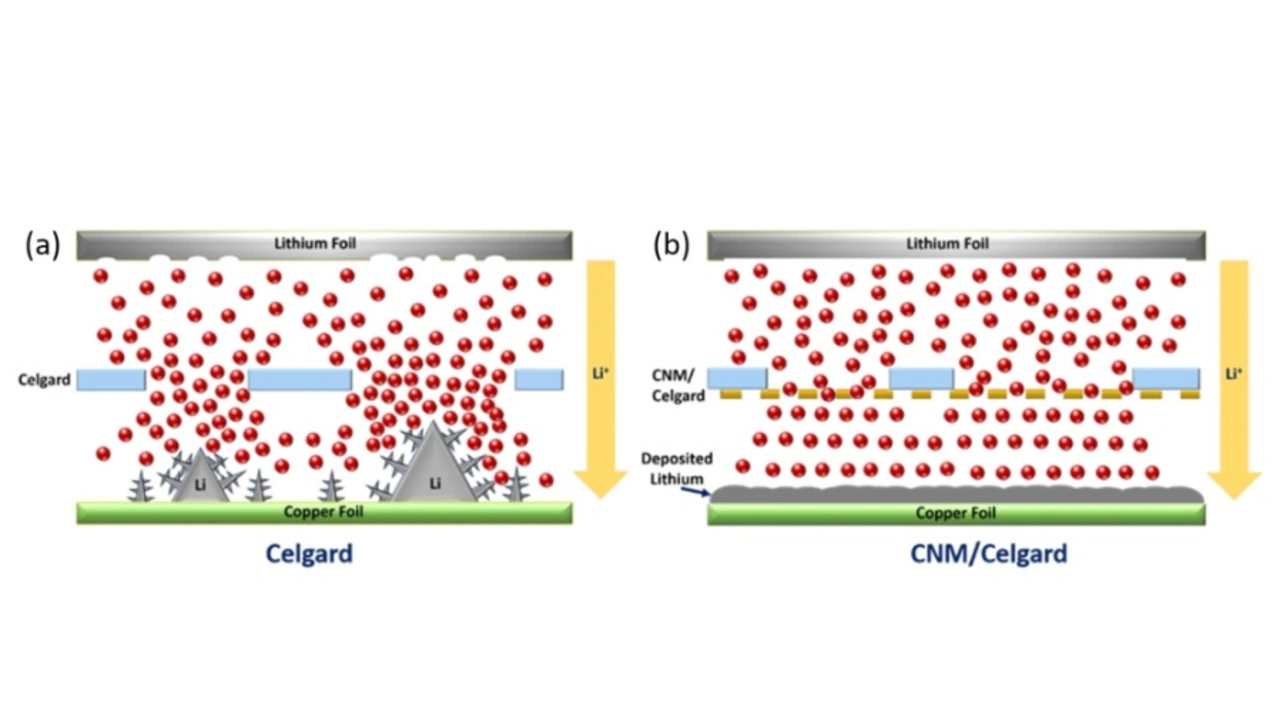

Die größte Herausforderung, die ihre Anwendung behindert, ist die Bildung von Lithium-Dendriten – also kleinen, nadelartigen Strukturen, die an der Anode aus metallischem Lithium wachsen. Diese Dendriten breiten sich oft so weit aus, bis sie die Separatormembran durchstoßen, die die Elektroden voneinander trennt. Dies führt zu einem Kurzschluss und zerstört schließlich die Batterie.

Seit vielen Jahren suchen Experten weltweit nach einer Lösung für dieses Problem. Wissenschaftlern der Friedrich-Schiller-Universität Jena ist es nun gemeinsam mit Kolleginnen und Kollegen aus Boston und Detroit gelungen, die Dendritenbildung zu unterbinden und somit die Lebensdauer einer Lithium-Metall-Batterie mindestens zu verdoppeln.

Zweidimensionale Membran verhindert Dendritennukleation

Während des Ladungstransfers bewegen sich die Lithium-Ionen zwischen Anode und Kathode hin und her. Immer wenn sie ein Elektron aufnehmen, lagern sie ein Lithium-Atom ab. Diese Atome reichern sich an der Anode an und es bildet sich eine kristalline Oberfläche, die dort, wo sich die Atome ansammeln, dreidimensional wächst und so die Dendriten bildet. Die Poren der Separatormembran beeinflussen die Keimbildung der Dendriten. Ist der Ionentransport homogener, lässt sich vermeiden, dass Dendriten entstehen.

»Deshalb haben wir eine extrem dünne, zweidimensionale Membran aus Kohlenstoff auf den Separator aufgebracht, deren Poren einen Durchmesser von weniger als einen Nanometer haben«, erklärt Prof. Andrey Turchanin von der Universität Jena. »Diese winzigen Öffnungen sind kleiner als die kritische Keimgröße und verhindern so, dass sich Kristallisationskeime bilden, die das Wachsen der Dendriten auslösen. Anstatt dendritische Strukturen zu bilden, lagert sich das Lithium als glatter Film auf der Anode ab.« Die Gefahr, dass die Separatormembran dadurch beschädigt werde, bestehe nicht – die Funktion der Batterie werde nicht beeinträchtigt.

»Um unsere Methode zu überprüfen, haben wir Testbatterien mit unserer Hybrid-Separatormembran immer wieder aufgeladen«, sagt Dr. Antony George von der Universität Jena. »Selbst nach Hunderten von Lade- und Entladezyklen konnten wir kein dendritisches Wachstum feststellen.«

»Die Schlüsselinnovation hier ist die Stabilisierung der Elektroden-Elektrolyt-Grenzfläche mit einer ultradünnen Membran, die den aktuellen Batterieherstellungsprozess nicht verändert«, sagt Prof. Dr. Leela Mohana Reddy Arava von der Wayne State University in Detroit. »Durch die Stabilität der Grenzfläche ist garantiert, dass dieses elektrochemische System auch sicher ist.«

Das Forscherteam ist zuversichtlich, dass ihre Erkenntnisse das Potenzial haben, eine neue Generation von Lithiumbatterien hervorzubringen. In einem nächsten Schritt will es nun prüfen, wie sich die Anwendung der zweidimensionalen Membran in den Herstellungsprozess integrieren lässt. Zudem wollen die Forschenden die Idee auch auf andere Batterietypen anwenden.

Originalpublikation

Rajendran, Z., et al.: Inhibition of Lithium Dendrite Formation in Lithium Metal Batteries via Regulated Cation Transport through Ultrathin Sub-Nanometer Porous Carbon Nanomembranes, Advanced Energy Materials, 2021, DOI: 10.1002/aenm.202100666