AMA Innovationspreis 2020

Fünf Arbeiten in der Endrunde

Fortsetzung des Artikels von Teil 4

Fraunhofer IPA: Thoraxmonitor zur Atmungsüberwachung

Dieser Sensor kann in der Intensivmedizin Leben retten, indem er die Funktion von Beatmungsgeräten entscheidend verbessert. In erster Linie ist er für frühgeborene Babys vorgesehen, bei denen die eigenständige Atmung zu schwach ist und künstlich unterstützt werden muss. Ein solches Gerät registriert die Atemphasen und speist synchronisiert dazu Luft in die Lunge ein. Das muss genau zum richtigen Zeitpunkt und mit sorgfältig eingestellter Dosierung erfolgen – in der Praxis höchst diffizil, weil das Luftvolumen pro Atemzug (Tidalvolumen) oft sehr klein ist. Bei Frühchen sind es manchmal nur wenige Milliliter. Ein Weg, die Atemphasen zu erfassen, besteht in der Messung der elektrischen Permittivität des Brustkorbs (Thorax), die periodisch schwankt. Das Lungengewebe ist stark wasserhaltig; Wasser hat eine hohe Dielektrizitätskonstante. Im eingeatmeten Zustand enthält die Lunge mehr Luft, deren Dielektrizitätskonstante praktisch gleich 1 ist; damit ist die Permittivität des gesamten Thorax kleiner als im ausgeatmeten Zustand.

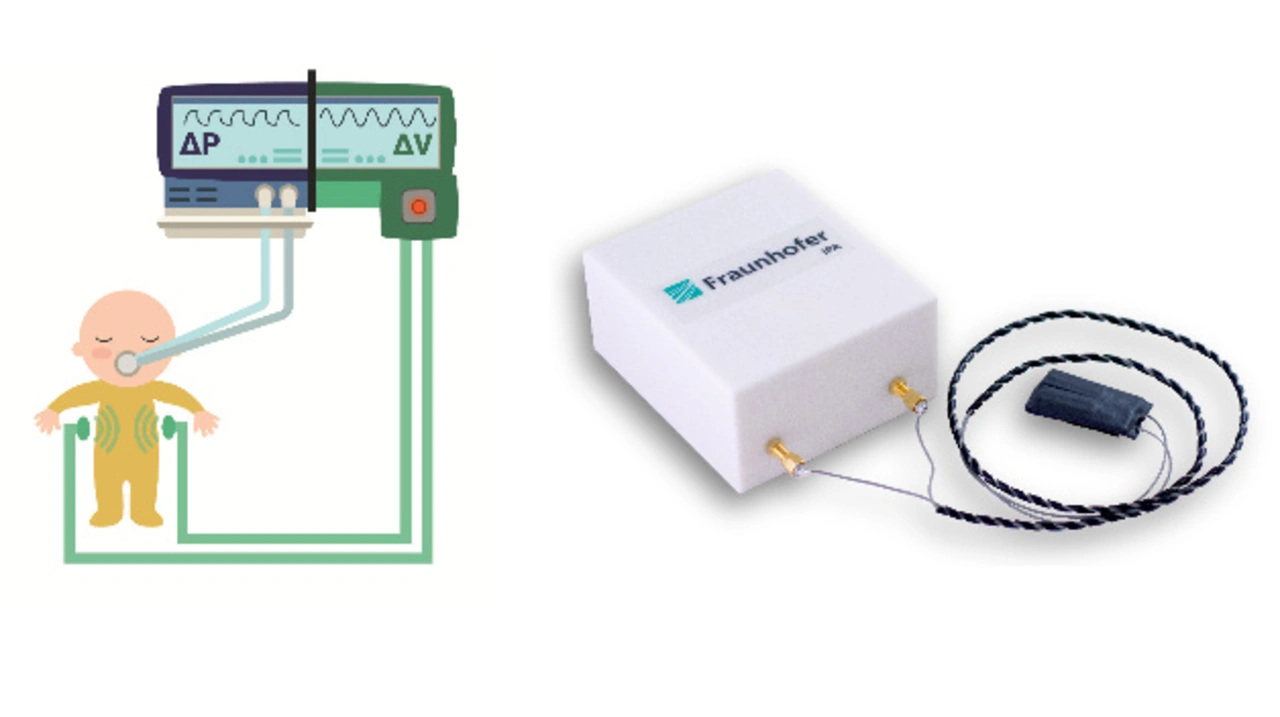

Dr. Jens Langejürgen am Fraunhofer-Institut für Produktionstechnik und Automatisierung (IPA) in Mannheim und sein Team hat dazu den folgenden Aufbau konzipiert: Seitlich neben dem Thorax des Patienten sind zwei Antennen angeordnet (Bild 4). Die Sendeantenne strahlt elektromagnetische Wellen im UHF-Bereich aus (Sendepegel –17 dBm), die Empfangsantenne nimmt diese wieder auf. Ausgewertet wird die Phasenverschiebung zwischen beiden, die sich im gleichen Sinne wie die Permittivität des Thorax ändert: ausgeatmet größer, eingeatmet kleiner. Dieser Versatz im Signal der Empfangsantenne ist deutlich messbar und korreliert mit dem Volumen der eingeatmeten Luft. Der Vorteil des Verfahrens: Es arbeitet kontaktlos, die extrem empfindliche Haut des Frühchens wird nicht berührt.

Jobangebote+ passend zum Thema

Auf die erfolgreichen Tests an einem Phantom folgten solche an Mäusen, die ein extrem kleines Tidalvolumen haben. Auch hier hat es funktioniert. Jetzt läuft die Entwicklung zu einem praxistauglichen Gerät für Kliniken. Weitere Einsatzmöglichkeiten sind auch die Prävention des plötzlichen Kindstods, wo sich die bisherige hohe Fehlerrate damit erheblich senken ließe, ferner für Therapie von Schlaf-Apnoe. Auch für Corona-Infizierte ist das Gerät geeignet, der Bedarf ist hier jedoch weniger dringend, da die am stärksten Betroffenen meist Erwachsene mit einem sehr viel größeren Tidalvolumen sind. Hier reichen die konventionellen Sensoren voll aus. Es ging bei der Entwicklung speziell darum, eine Lösung für die Frühchen zu finden. Gespräche mit verschiedenen Herstellern von Beatmungsgeräten haben begonnen. Eine Serienproduktion erscheint ab Ende 2021 möglich.

- Fünf Arbeiten in der Endrunde

- Senis: Magnetischer Winkelsensor FAMAS

- Micro Resonant: Sensor für Ölüberwachung

- Sensirion: Photoakustischer CO2-Sensor

- Fraunhofer IPA: Thoraxmonitor zur Atmungsüberwachung

- Endress + Hauser Flow: Ultraschall-Durchflusssensor mit Gasanalysefunktion