AMA Innovationspreis 2020

Fünf Arbeiten in der Endrunde

Fortsetzung des Artikels von Teil 3

Sensirion: Photoakustischer CO2-Sensor

Bei der Belüftung und Klimatisierung von Gebäuden besteht nach wie vor ein hohes Energieeinsparpotenzial. Um die Heizung zu entlasten, muss die Zufuhr von, im Winter oft sehr kalter, Frischluft auf das notwendige Minimum beschränkt werden. Das erfordert eine permanente Überwachung der Luftqualität in den Räumen. Das wichtigste unerwünschte Gas ist CO2. Sensoren dafür gibt es seit Langem, doch deren Preise haben eine weitere Verbreitung bisher häufig aufgehalten. Der von Marco Gysel und seinem Team bei Sensirion in der Schweiz entwickelte Typ verspricht nun eine deutliche Senkung. Und er misst auch gleich die Luftfeuchte und die Raumtemperatur mit – Größen, die die Klimaanlage ebenfalls benötigt.

Als reaktionsträges Gas ist CO2 mit den üblichen Gassensor-Typen auf Oxidbasis nicht messbar. Ein geeignetes Verfahren ist Infrarot-Spektroskopie. Alle mehratomigen Moleküle haben in diesem Strahlungsbereich charakteristische, unverwechselbare Absorptionslinien. Bisherige CO2-Sensoren nutzen das »Non Dispersive Infrared«-Messprinzip (NDIR) mit einer optisch schmalbandigen IR-Quelle und einem IR-Detektor. Die Moleküle anderer Gase (Luft) reagieren auf diese Wellenlänge nicht, somit messen solche Sensoren hochselektiv. Sie sind aber teuer und großvolumig; je kleiner man sie zu bauen versucht, desto unempfindlicher werden sie.

Jobangebote+ passend zum Thema

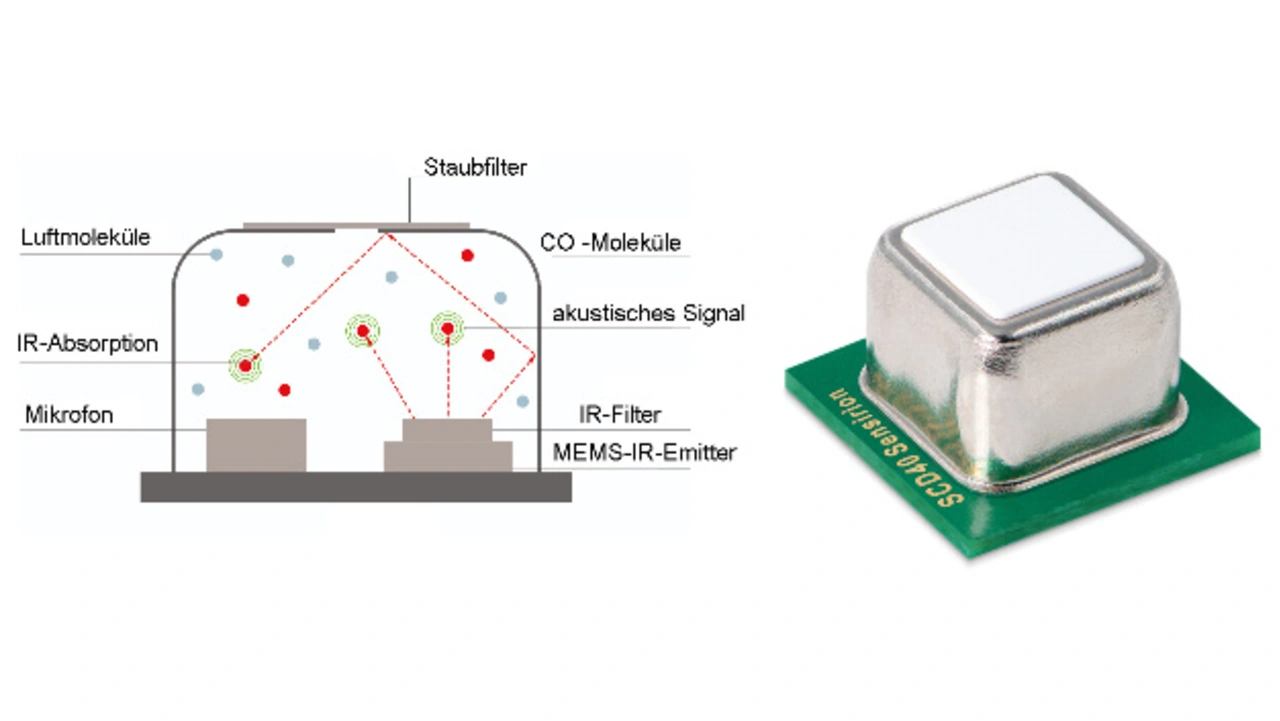

Günstiger ist das photoakustische Messprinzip, hier »PASens«-Technologie genannt. Ein IR-Emitter in Verbindung mit einem sehr schmalbandigen optischen Filter strahlt in der Messzelle eine zu einer Absorptionsbande passende Wellenlänge von 4,26 µm aus. Die CO2-Moleküle absorbieren diese, wodurch Molekülschwingungen angeregt werden. Die damit verbundene erhöhte Translationsenergie der Moleküle bewirkt eine Druckerhöhung in der Zelle. Je mehr CO2 sich in der Messzelle befindet, desto größer ist die absorbierte Energie und damit die Druckerhöhung. Um diese einfacher messen zu können, moduliert man die IR-Strahlung niederfrequent, sodass eine periodische Druckänderung in der Messzelle entsteht, also Schall, der mit einem MEMS-Mikrofon gemessen wird. Der Signalpegel des Mikrofons ist ein präzises Maß für die Anzahl der in der Messzelle vorhandenen CO2-Moleküle. Die Empfindlichkeit eines so aufgebauten Sensors ist unabhängig von der Größe der optischen Kavität. Das erlaubt eine extreme Miniaturisierung.

Bei Sensirion ist es gelungen, alle Funktionen in einem Bauvolumen von weniger als 1 cm³ unterzubringen (Bild 3). Sensorelemente für Luftfeuchte und Temperatur sind gleich miteingebaut. Der Messbereich ist 0 bis 40.000 ppm, das Ausgangssignal I2C. Das Aufbauprinzip eignet sich für eine hochautomatisierte Massenproduktion. Diese kann in der zweiten Jahreshälfte 2020 starten. Der Preis wird dann sehr günstig sein.

- Fünf Arbeiten in der Endrunde

- Senis: Magnetischer Winkelsensor FAMAS

- Micro Resonant: Sensor für Ölüberwachung

- Sensirion: Photoakustischer CO2-Sensor

- Fraunhofer IPA: Thoraxmonitor zur Atmungsüberwachung

- Endress + Hauser Flow: Ultraschall-Durchflusssensor mit Gasanalysefunktion