Medizinische Stromversorgung

Akkus richtig zulassen und testen

Die MDR ist nicht genug: Elektrisch- sowie akkubetriebene Medizingeräte unterliegen zudem den Elektro- und Batteriegesetzen. Ein Überblick über den aktuellen Stand der rechtlichen Rahmenbedingungen und spezifische Analyse- und Testing-Optionen für MedTech-Entwickler.

Hersteller medizintechnischer Geräte operieren in einem stark regulierten Umfeld, dessen Parameter sich ständig verändern. Regelwerke wie die MDR (Medical Device Regulation) und IVDR (In Vitro Diagnostic Regulation) stellen die Inverkehrbringer mit neuen Zulassungs- und Sicherheitsanforderungen und strengen Regelungen betreffs deren Haftung für die Lieferkette vor sehr hohe Anforderungen. Besonders stark betrifft dies die Inverkehrbringer und Entwickler von Geräten der Risikoklasse III, also Geräten, die gemäß Anhang VIII der Richtlinie (EU) 2017/745 (MDR) im Körper des Patienten zum Einsatz kommen. Doch auch bei Geräten bis Risikoklasse IIb gibt es eine Vielzahl von sich ständig verändernden Anforderungen zu beachten. Sollen diese Medizingeräte mobil sein, also eine netzunabhängige Stromversorgung wie z. B. Akkusysteme benötigen, braucht es zusätzliches Know-how.

Neue Elektro- und Batteriegesetze

Entgegen zum Teil anders lautender Annahmen fallen die meisten medizinischen Geräte auch unter das Elektrogesetz (ElektroG) und – sofern sie Akkus enthalten – das neue Batteriegesetz (BattG).

Die Reichweite des Elektro- und Elektronikgesetzes hierzu im Wortlaut (§ 2 Absatz 2 ElektroG Nr 10): »Für folgende Elektro- und Elektronikgeräte (Elektrogeräte) gilt das ElektroG nicht: medizinische Geräte (§ 3 Nr 19 ElektroG) und In-vitro-Diagnostika (§ 3 Nr 20 ElektroG), bei denen jeweils zu erwarten ist, dass sie vor Ablauf ihrer Lebensdauer infektiös werden, und aktive implantierbare medizinische Geräte (§ 3 Nr 21 ElektroG).« Am Beispiel bedeutet dies: für implantierte Herzschrittmacher (Sicherheitsklasse 3) gilt es nicht – wohl aber für Blutzuckermessgeräte, Hörgeräte oder Elektrorollstühle. Individuelle Entwicklungen (Nr 9) sind laut der Stiftung Elektro-Altgeräte-Register (EAR) ebenfalls freigestellt – dies gilt aber nur für individuell entwickelte Geräte für Hochschulen oder Forschungseinrichtungen, nicht aber für kommerziell vertriebene Serien-Analysegeräte für die Pharmaindustrie.

Entsprechend sind die rechtlichen Regelwerke rund um Elektrogeräte allgemein und den Batterie- und Akkueinsatz auch für die Entwickler und Inverkehrbringer der meisten medizinischen Geräte hoch relevant – und warten derzeit halbjährlich bis jährlich mit Änderungen auf. Der Grund hierfür liegt häufig in neuen EU-Gesetzgebungen, die in nationales Recht umgesetzt werden. Perspektivisch arbeitet die Politik daran, bessere Registrierungssysteme aufzubauen, die höhere Rücknahmequoten und letztlich mehr Wertstoffrecycling – also eine bessere Kreislaufwirtschaft – für Elektronikgeräte und damit auch elektronische Medizingeräte ermöglichen.

Das Elektrogesetz

Zum 01. Januar 2023 war das Elektrogesetz (ElektroG) an der Reihe. Altbekannt ist, dass Hersteller und Händler von Elektro- und Elektronikgeräten rechtzeitig ihre Registrierungsnummer der Stiftung EAR einholen müssen. Seit Anfang dieses Jahres sind diese nun verpflichtet, diese Registrierungsnummern der Anmeldung auch rechtzeitig an ihre Online-Marktplätze und Fulfillment-Anbieter weiterzugeben. Ist ein Hersteller nicht oder nicht ordnungsgemäß registriert, dürfen seit 1. Juli 2023 auch Online-Marktplätze und Fulfillment-Anbieter die Elektro- und Elektronikgeräte dieses Herstellers nicht mehr zum Verkauf anbieten. Sie haften ab sofort ebenfalls dafür, dass sie nur Elektro- und Elektronikgeräte registrierter Hersteller vertreiben – bzw. nur im Hinblick auf ordnungsgemäß zugelassene Geräte ihre Dienstleistungen anbieten. Ohne ordnungsgemäße Registrierung darf also niemand diese Geräte in Deutschland mehr in Verkehr bringen oder dabei mitwirken. Ebenso dürfen sogenannte »Fulfillment-Dienstleister« die Lagerhaltung, Verpackung, Adressierung oder den Versand in Bezug auf Elektro- oder Elektronikgeräte dieser Hersteller nicht vornehmen (§ 6 Abs. 2 S. 2 ElektroG). Vergleichbare Registrierungssysteme existieren z. T. bereits international, bzw. werden in naher Zukunft in allen EU-Ländern entstehen.

Eine weitere Verstärkung der Grundintention – weniger Ausnahmen und Schlupflöcher schaffen – verkörpert eine andere, an sich geringfügigere Änderung: Während im B2B-Geschäft bisher lockerere Regeln galten, sind alle Geräte, für die eine Garantie i. S. v. § 7 Abs. 1 ElektroG vorliegen muss, die ab dem 31.12.2022 in Verkehr gebracht wurden, mit dem Symbol der durchgestrichenen Mülltonne zu kennzeichnen – falls diese auch in privaten Haushalten genutzt werden können. Letztlich wird es gemäß EU-Recht auf eine Kennzeichnung aller Geräte hinauslaufen, also auch solcher aus dem B2B-Bereich.

Außerdem soll mehr Transparenz entstehen, indem Bevollmächtigte für die Registrierungen für mindestens drei Monate berufen werden müssen und – vertreten sie mehr als 20 Hersteller – diese Bevollmächtigten seit Jahresanfang 2023 zudem eine Zulassung der EAR benötigen.

Das Batteriegesetz

Für mobile Medizingeräte greift darüber hinaus das Batteriegesetz und seine Novelle von 2021. Seit 2009 regelt das Batteriegesetz (BattG) in Deutschland die Entsorgung von Altbatterien und Akkus. Am 1. Januar 2021 trat seine novellierte Fassung BattG2 in Kraft. Betroffen vom neuen Batteriegesetz von 2021 und den Änderungen sind vor allem diejenigen, die Batterien in Deutschland gewerbsmäßig erstmals in Verkehr bringen. Das sind in der Regel Hersteller von Batterien sowie Händler, die Batterien importieren oder aus dem Ausland nach Deutschland versenden. Darüber hinaus gelten auch Vertreiber oder Zwischenhändler, die Batterien von Herstellern anbieten, die oder deren Bevollmächtigte nicht (ordnungsgemäß) registriert sind, als Hersteller im Sinne des Batteriegesetzes.

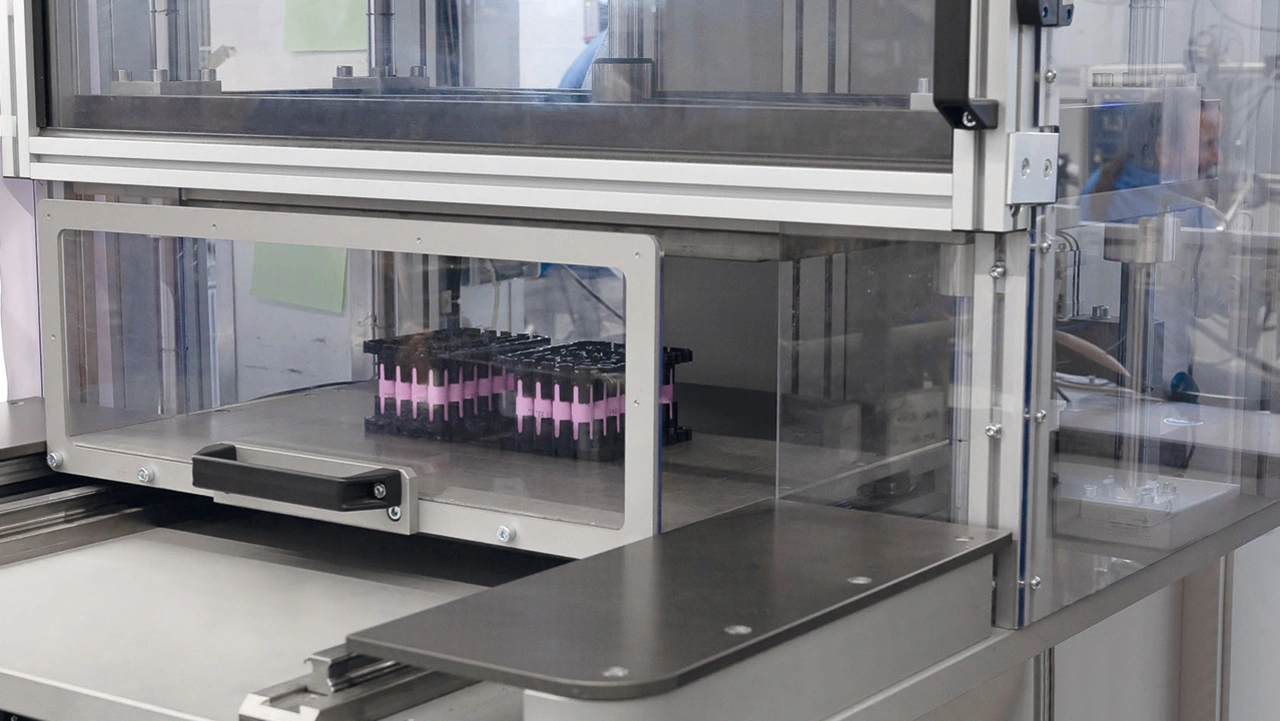

| Akku-Testing bei Ansmann |

|---|

| Das medizintechnische Entwicklungsteam von Ansmann arbeitet täglich an Medizintechnikprojekten unterschiedlichster Aufgabenstellungen. Das bayerische Unternehmen ist seit fünf Jahren nach ISO13485 bis Risikoklasse 2b zertifiziert. Zertifizierungen nach UN3480/3481 und IEC62133 führt Ansmann im eigenem Test- und Prüfzentrum in Assamstadt durch, die UL leistet ein bewährter Partner. Das Up-Front-Testing der Batteriezellen hatte Ansmann ursprünglich selbst in der Entwicklung benötigt – jetzt werden die Tests auch als Dienstleistung ange- boten und sind während der Produktentwicklung begleitend möglich. |

Die für Hersteller und Händler wichtigste Neuerung des BattG2 ist die Einführung einer Registrierungspflicht: Wer in Deutschland Batterien in Verkehr bringen will, muss sich seit dem 1. Januar 2021 bei der Stiftung EAR registrieren. Diese Registrierung ersetzt die bisherige Pflicht zur Anzeige der Marktteilnahme beim Umweltbundesamt (UBA).

Das BattG gilt für alle Arten von Batterien, unabhängig von Form, Größe, Masse, stofflicher Zusammensetzung oder Verwendung. Es gilt auch für Batterien, die in andere Produkte eingebaut oder anderen Produkten beigefügt sind. Ausnahmen liegen lediglich in der Waffen- und Militärtechnik bzw. Verteidigungstechnik, sowie bei Geräten, die im All zum Einsatz kommen. Darüber hinaus gilt: »Das Elektro- und Elektronikgerätegesetz vom 20. Oktober 2015 (BGBl. I S. 1739), das zuletzt durch Artikel 12 des Gesetzes vom 28. April 2020 (BGBl. I S. 960) geändert worden ist, in der jeweils geltenden Fassung, das Produktsicherheitsgesetz vom 8. November 2011 (BGBl. I S. 2178, 2179; 2012 I S. 131), das durch Artikel 301 der Verordnung vom 19. Juni 2020 (BGBl. I S. 1328) geändert worden ist, in der jeweils geltenden Fassung, und die Altfahrzeugverordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. Juni 2002 (BGBl. I S. 2214), die zuletzt durch Artikel 118 der Verordnung vom 19. Juni 2020 (BGBl. I S. 1328) geändert worden ist, in der jeweils geltenden Fassung, bleiben unberührt.«

Sobald die Produkte Batterien oder Akkus enthalten, werden dabei innerhalb der EU theoretisch 28 nationale Batteriegesetze relevant. Diese basieren auf einer Verbindung der europäischen Batterieverordnung 2006/66/EG, einer weiteren EU-Verordnung (2009/603/EG) und anderen internationalen Regelungen, die insbesondere beim Thema Recycling und der ordnungsgemäßen Rücknahme von Altbatterien zum Tragen kommen.

Hersteller, die mit einem professionellen Entwicklungspartner mit internationaler Erfahrung zusammenarbeiten, dürften keine Probleme bekommen. Die Assamstädter Batterieexperten von Ansmann waren als Referenzbeispiel beispielsweise bereits vor Inkrafttreten des BattG als Hersteller, Inverkehrbringer und Importeur von Zellen zur Registrierung verpflichtet. Ähnliches gilt für die Entsorgung: Auch ein Rücknahme- und Entsorgungsservice wird seit vielen Jahren angeboten. Bleibt als einziger neuer Punkt: Seit Inkrafttreten der neuen BattG2-Gesetzgebung müssen sich nun auch die Kunden ebenfalls verpflichtend registrieren. Mit entsprechendem, professionell aufbereitetem Datenmaterial versorgt, klappt das unkompliziert.

Prüfdokumentation und -anforderungen

Im Bereich der Prüfdokumentation und Prüfanforderungen tut sich ebenfalls vieles – jedoch weniger auf rechtlicher Ebene. Hier gilt weiterhin die Verpflichtung all Lithium-Ionen Akkupacks nach UN 38.3 (also UN 3480/3481) zu testen. Alle Hersteller, die ihr Endprodukt nach der 60601 zertifizieren, müssen zudem auch die internationale Norm für tragbare wiederaufladbare Batterien (IEC62133) mit CB-Report durchführen.

Für den US-amerikanischen Markt kommt weiterhin die UL2054 oder UL62133 zu Zuge. Zudem wird die IEC62133 auch für folgende Märkte gefordert: Informations- und Kommunikations-technik (IEC 62368-1), Audio-/Videotechnik (IEC 62368-1), Haushaltsgeräte (IEC 60335-1) sowie Power Tools (IEC 62841-1).

Treiber vieler Test- und Prüfserien sind jedoch nicht nur rechtliche Erfordernisse, sondern vermehrt Kundenwünsche und kundenspezifische bzw. projektspezifische Anforderungen. Eine langlebige LEDIVA-Außenlampe für Parkplatz und Alleebeleuchtung stellt andere Anforderungen an seine Akkupacks als eine mobile OP-Leuchte. Ein filigran handhabbares zahnmedizinisches Gerät impliziert andere Entwicklungsprioritäten als ein Rollstuhlakku oder gar ein elektrisches Herz-Lungen-Massagegerät für die Wiederbelebung. Dasselbe gilt für Verdampfer für medizinisches Cannabis (Vaporisator oder Vaporizer), medizinische Power-Tools wie Sägen, Bohrer oder Hautschäler, OP-Tische oder mobile Krankenhausbetten – um einige Beispiele aus dem Assamstädter Entwicklungsportfolio zu nennen. Bei allen Unterschieden gilt es, die Qualitätsanforderungen der Produkte auch beim Akkusystem zu stützen und zu garantieren.

Individuelle Zelltests

Von immer größerer Bedeutung sind hierbei kundenspezifische Zelltests, bei denen die Zellenvermessung eine immer größere Bedeutung bekommt. Dabei wird die Zelle im Labor mit den Lade- und Entladeparametern beaufschlagt bzw. belastet, wie diese auch später im Produkt vorkommen. Ihr Verhalten wird in Bezug auf Zyklenfestigkeit, nutzbare Kapazität, SOH (State of Health), Temperaturverhalten und Spannungsverlauf analysiert. So lässt sich die Lebensdauer der Zelle bzw. Zellen in der Endapplikation prognostizieren.

Erkenntnisse werden dabei u. a. gewonnen über das Verhalten verschiedener Zellen und Zelltypen oder Zellchemien bzgl. ihrer

➔ Kapazität (relativ und absolut)

➔ Innenwiderstände während des Lebenszyklus

➔ Impedanzspektroskopie

➔ Lebensdauer & Zyklenfestigkeit nach projektspezifischer Anforderung

➔ Projektspezifischen Lastprofile

➔ Verhalten bei dynamischem Lastwechsel (Anstiegs/Abfallzeiten > 10 ms

➔ Temperatur – Umgebung und Zelloberfläche.

Overengineering wird ebenso effektiv verhindert wie Sparen am falschen Ende. Die Fragestellungen können hierbei sehr unterschiedlich sein: So konnte bei einem Treppenlift die Zyklenzahlen durch Performance-Testung der Zelle und Gesamtbatterie sowie die optimale Zellauswahl und Definition der Parameter im BMS um 20 Prozent gesteigert werden. Bei einem Automat zur Thoraxkompression mit extrem hohen Anforderungen an einen stabilen Betrieb in hohen und niedrigen Temperaturbereichen wurde die Zellauswahl der optimalen Serienzelle systematisch betrieben, indem die Zellen nach nutzbarer Kapazität bei niedrigen und hohen Außentemperaturen vermessen wurden. Für ein Lasten-E-Bike sollte die 2nd-Life-Verwendung seines Akkupacks bzw. seiner Zellen in die Akkupackentwicklung einbezogen werden. Das Messzentrum generierte Datenserien, die Aufschluss gaben auf die Frage: Wie verhält sich der State of Health (SOH) der Zelle bzw. des Gesamtpacks über einen Zeitraum X.

Der Vorteil: die richtige Zellauswahl garantiert die Einhaltung der Lebensdauer- und Garantieanforderungen und die Entwicklungs-Timeline kann gehalten werden. Dies gilt für die Medizintechnik, wo besonders viel Verlässlichkeit und Sicherheit gefordert und besondere Regelungs- und Zulassungskompetenz gefragt sind, ebenso wie für alle anderen Einsatzbereiche professionell ausgelegter Akkusysteme.

Fest steht, ob rechtliche Regelung von außen, Recycling- und Dual-Use-Vorbereitung oder funktionale Produktoptimierung – die regulatorischen und messtechnischen Anforderungen bei der Entwicklung mobiler, akkubetriebener Medizingeräte bleiben fordernd – und bieten bei kluger Umsetzung neue Chancen. (uh)