Rein in die reale Rechenwelt

Wie Quantencomputer schon heute Vorteile bringen

Die Vorteile des Quantencomputing schon heute in reale Anwendungen zu bringen: Mit diesem Ziel entwickelt Aqarios eine besondere Software-Plattform. In der Energieversorgung funktioniert sie bereits.

Unser Ziel ist es, das Quantencomputing auf eine Ebene zu heben, die es erlaubt, sie auf echte Probleme anzuwenden – Probleme, deren Lösung für viele Branchen relevant sind und für deren Lösung die Quantencomputer ihre Überlegenheit ausspielen können«, erklärt Michael Lachner, CEO des Münchner Start-ups Aqarios.

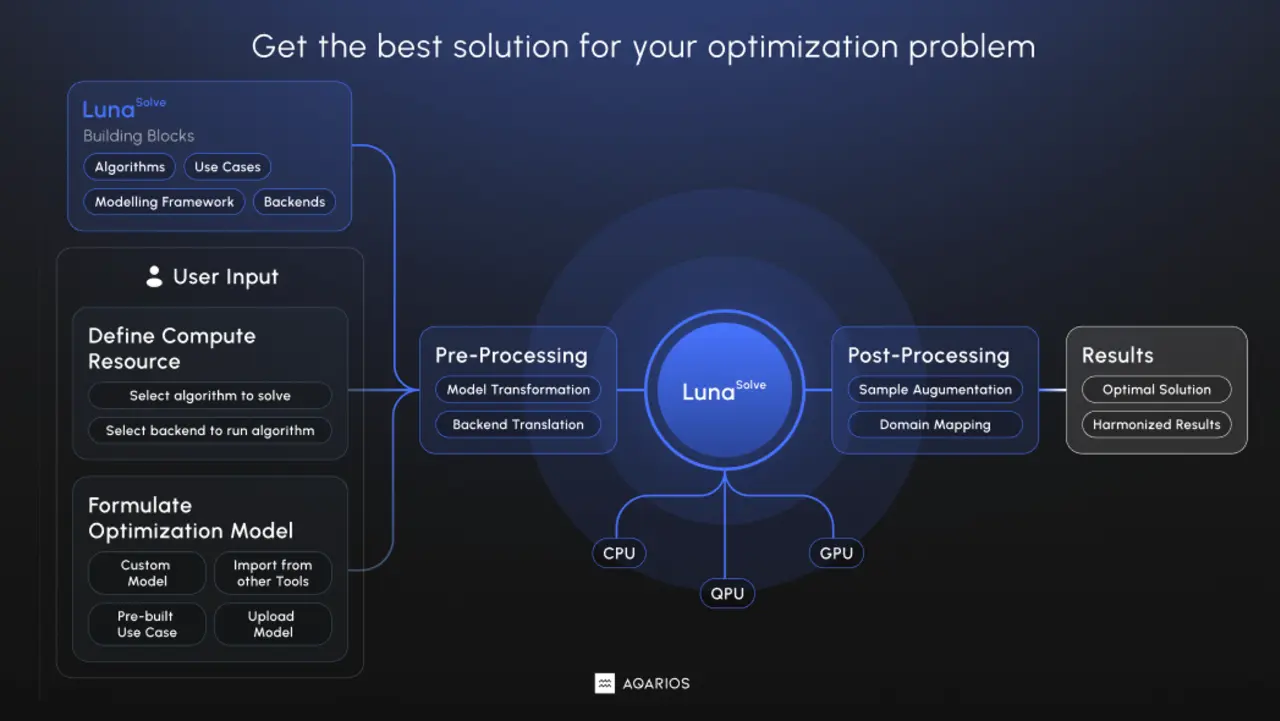

Dazu will er keine neuen Quantencomputer entwickeln, sondern eine Software-Plattform. Denn die Hardware kann auf viele verschiedene Weisen hergestellt werden. Wie das im Detail geschieht, ist für Lachner eher Nebensache. Denn die Software-Plattform Luna – die erste Version davon hatte das Unternehmen bereits Ende vergangenen Jahres vorgestellt – kann mit den meisten Quantencomputern zusammenarbeiten, unabhängig davon, auf welchen physikalischen Prozessen sie basieren. »Wir setzen mit Luna nicht nur auf eine Hardware-Technologie, wir arbeiten mit allen. Denn wer der Gewinner in der Entwicklung von Quantenhardware am Ende sein wird, weiß heute noch keiner«, sagt Lachner.

Die Software-Plattform - die Brücke vom Quantencomputer zum Nutzer

Aber die Software-Plattform soll Nutzer in die Lage versetzen, schlussendlich die Programme ausführen zu können, die zur Lösung der Probleme in der realen Welt führen. Sie ist der Missing Link, der die Möglichkeiten der Quantencomputer mit den realen Problemen verbindet, vor denen Unternehmen stehen. Die Energieversorger beispielsweise, die ihre Energienetze unter den Bedingungen der Energiewende stabil betreiben können.

Jobangebote+ passend zum Thema

|

Wo die Quantenalgorithmen schon funktionieren |

|---|

|

Lastverteilung bei dynamischer Preisgestaltung Künftig sollen dynamische Energiepreise die Verbraucher dazu motivieren, Strom dann abzunehmen, wenn die Nachfrage gering ist und wenn erneuerbare Energien in ausreichender Menge zur Verfügung stehen. Dies soll die Netze vor Überlastung bewahren und die CO2-Emissionen so weit wie möglich senken. Für die Verbraucher ist das sehr attraktiv, denn sie sparen Geld. Die Nebenbedingungen: Die Kunden haben einen bestimmten Verbrauch, den sie nicht senken können. Die Versorger können die Stromflüsse im Netz nur so weit anpassen, wie die Gegebenheiten im Netz dies erlauben. Dazu hat Aqarios hybride quantenoptimierte Algorithmen entwickelt, die die Lösungen für dieses Optimierungsproblem schnell finden. Microgrids untereinander harmonisieren Früher gab es wenige große Kraftwerke auf der einen Seite und viele reine Verbraucher auf der anderen: Die Energienetze waren deshalb zentral aufgebaut. Mit den zahlreichen lokalen Erzeugern und Verbrauchen bricht diese zentrale Struktur in viele Microgrids auseinander, innerhalb derer Energie erzeugt und verbraucht wird. Das Problem für die Versorger: Wie lassen sich die Microgrids optimal partitionieren, damit darin die Erzeugung und der Verbrauch ausgeglichen sind – und wie lässt sich der Energieaustausch zwischen ihnen minimieren? Dazu hat Aqarios Zerlegungs-Algorithmen entwickelt, die Tausende von Knoten berücksichtigen und so die optimale Partition für den Aufbau der Microgrids finden, sodass wenig Energieaustausch zwischen ihnen stattfinden muss. »Dass sie in der realen Welt für die Versorger handfesten wirtschaftlichen Nutzen bringen, konnten wir anhand von Beispielen mit Kunden bereits zeigen«, freut sich Lachner. Optimierung des Prosumer-Haushalts Schon ein einzelner Haushalt kann heute bereits in sich ein komplexes Optimierungsproblem darstellen. Denn er kann Energie sowohl generieren als auch verbrauchen, er kann sie sogar speichern oder ins öffentliche Netz einspeisen. Oder er kann zu bestimmten Zeiten Energie aus dem öffentlichen Netz beziehen – und das unter Einbeziehung der Ladestationen für E-Autos und bei dynamischer Preisgestaltung durch die Versorger. Für dieses Problem hat Aqarios seinen Algorithmus »FlexQAOA« verwendet. Diese Software hat bereits demonstriert, dass sie bessere Ergebnisse für die Optimierung liefert, als es mit anderen Quantenalgorithmen möglich ist. |

Das würde nicht funktionieren, wenn diejenigen, die die entsprechenden Programme bei den Energieversorgern schreiben sollen, mindestens in Quantenphysik promoviert haben müssten. »Die Anwender in den Unternehmen sollten die Software sehr einfach nutzen können, wie sie es von heutigen Technologien gewohnt sind. Unsere Aufgabe besteht darin, eine Art Betriebssystem zu entwickeln, das es ihnen erlaubt, ihre Probleme in der gewohnten Software-Umgebung zu formulieren – unser System setzt dies dann in die Sprache um, die ein Quantencomputer versteht«, führt Lachner aus. »Die Algorithmen, die das Rechenpotenzial der Quantencomputer erst nutzbar machen, entwickeln wir ebenfalls, und sie stehen auf unserer Luna-Plattform zur Verfügung.«

Was sich auf dieser abstrakten Ebene so einfach anhört, ist hochkomplex. Lachner vergleicht den gegenwärtigen Stand der Technik mit der Entwicklung der ersten elektronischen Computer, die uns heute überall umgeben und die übrigens zum allergrößten Teil noch auf der Architektur beruhen, die der Pionier John von Neumann entworfen hatte. Die CPUs dieser Computer arbeiten auf Basis von Gattern, die die logischen und arithmetischen Basisoperationen ausführen – auf heutigen Prozessoren finden sich Milliarden von ihnen. Die kleinsten Informationseinheiten, die sie verarbeiten, sind Bits – entweder mit dem Wert 1 oder 0. Auf Basis dieser Ja-nein-Entscheidungen laufen alle Programme ab, die unser Leben so enorm vereinfachen und Maschinen wie Smartphones ermöglichen.

Quantencomputer arbeiten dagegen auf eine vollständig andere Art: Grundlage sind nicht die Maxwell-Gleichungen, sondern die Gleichungen der Quantenmechanik. Sie rechnen nicht mit Bits, sondern mit Qubits. Fast jeder dürfte schon von ihnen gehört haben und davon, dass sie nicht nur 0 und 1, sondern auch unendlich viele Zustände dazwischen repräsentieren können, so dass die Quantencomputer im Vergleich zu traditionellen Maschinen um Größenordnungen leistungsfähiger sind. Technisch ganz korrekt und vollständig ist das nicht, aber auch mehr Details würden die Theorie nicht greifbarer machen. Dazu müsste man eben doch die Gesetze der Quantenmechanik studieren und damit umgehen können. Einfach ist das nicht, schon Nobelpreisträger Richard Feynman, der entscheidende Anstöße zur Entwicklung von Quantencomputern gegeben hatte, hat einst mit einer berühmten Bemerkung auf die Komplexität der Thematik hingewiesen: »If you think you understand quantum mechanics, you don‘t understand quantum mechanics.«

|

Algortihmen für gatterbasierte Quantencomputer |

|---|

| Aqarios hat für gatterbasierte Quantencomputer ganz neue Algorithmen entwickelt, darunter zum Beispiel »FlexQAOA«. Denn für die Probleme in der realen Welt gelten immer Randbedingungen, unter denen sie gelöst werden müssen – nicht nur einige, sondern oft Tausende. Der Nachteil der heutigen Quantenalgorithmen besteht darin, dass sie mit den Randbedingungen nicht arbeiten können. »Wir entwickeln dagegen mit FlexQAOA bestimmte Klassen von Algorithmen, in die die Nebenbedingungen für bestimmte Anwendungsfälle bereits fest eingebaut sind. Wir schränken den Lösungsraum damit ein und sorgen dafür, dass überhaupt brauchbare Ergebnisse herauskommen – denn wenn eine Nebenbedingung verletzt würde, ist mit dem Ergebnis nichts anzufangen«, erklärt Lachner. »Konventionelle Quantenalgorithmen könnten das nicht.« Das Ergebnis ist beeindruckend: »Die Zeit bis zur Lösung der Aufgaben mit FlexQAOA beschleunigt sich um den Faktor 100!« |

Doch die oben angesprochene Analogie zu den traditionellen Computern hat ihre Berechtigung. Was dort die Gatter wie AND, NOR oder XOR sind, sind bei Quantencomputern grob gesagt die Qubit-Schaltungen, auch Quantengatter genannt. Allerdings können heutige Quantenprozessoren (QPUs) nicht mit Milliarden, sondern mit vergleichsweise wenigen Qubits arbeiten. Doch auch hier gibt es große Fortschritte: Während man die Qubits vieler QPUs vor einigen Jahren noch fast an zwei Händen abzählen konnte, haben moderne Maschinen mittlerweile die 1000-Qubits-Grenze geknackt. Und im Gegensatz zu klassischen Computern brauchen viele Anwendungen auch keine Milliarden Qubits, sondern können mit deutlich weniger bereits praxisrelevante Probleme lösen.

Die Hardware spielt dann doch eine entscheidende Rolle dabei, etwas Sinnvolles damit – und hoffentlich bald mit sehr viel mehr effektiven Qubits – anfangen zu können. »Um auf Basis der Gesetze der Quantenmechanik das Beste aus den jeweiligen QPUs herausholen zu können, ist ein Verständnis bis in die tiefsten Hardware-Ebenen unumgänglich«, beschreibt Lachner. Im Moment müssen die Programmierer noch auf die Qubit-Gatter-Ebene hinabsteigen, um die Algorithmen implementieren zu können. Dazu müssen sie berücksichtigen, wie die Qubits in den jeweiligen QPUs physikalisch realisiert sind – jeder QPU-Typ verlangt spezielle Umsetzungen – und nicht alle Algorithmen können auf allen QPUs gleich gut laufen.

Da trifft es sich gut, dass das Team von Aqarios an der Ludwig-Maximilians-Universität in München über viele Jahre hinweg Erfahrung auf dem Gebiet der Quantenphysik und der Quantencomputer sammeln konnte. 2021 gründeten Lachner und sein Team Aqarios als Spin-off der Universität mit dem Ziel, das Quantencomputing aus der Welt der Theorie in die Welt der Anwender, in die Unternehmen zu bringen, um Probleme zu lösen, vor denen herkömmliche Computer schlicht kapitulieren müssen – nicht nur, weil ihnen die Performance fehlt, sondern weil die dazu erforderliche Energie schlicht nicht aufzubringen wäre – hier stoßen wir mit KI-Workloads ja schon heute an Grenzen.

Mit ihren tiefen Kenntnissen in der Theorie wollen die Mitarbeiter von Aqarios die neue Plattform oberhalb der Hardware-Ebene entwickeln. Damit steht Aqarios nicht allein, es gibt noch weitere Unternehmen, die sich mit der Entwicklung von Software für Quantencomputer befassen, »aber es gibt bisher doch kaum anwendernahe Plattformen wie Luna, vor allem wenige, mit denen sich tatsächlich jetzt schon etwas anfangen lässt«, sagt Lachner. Was nicht ganz überraschend ist zu einem Zeitpunkt, zu dem die Ingenieure vor allem mit der Weiterentwicklung der Quantenhardware beschäftigt sind, die es erst einmal erlaubt, lange genug stabil zu rechnen, um komplexe Rechnungen über einen längeren Zeitraum zu Ende zu führen. Das war zu John von Neumanns Zeiten ganz ähnlich.

Annealer und Gatter-basierte Quantencomputer

Dazu ein Blick auf die Quantencomputer, von denen es derzeit zwei grundsätzlich verschiedene Typen gibt. Die Gatter-basierten Varianten können sehr flexibel an verschiedene Probleme angepasst werden; mit ihnen ließe sich künftig ähnlich wie mit den heutigen digitalen Computern universell rechnen – obwohl Quantencomputer nur im Bereich spezieller Aufgabenstellungen ihre Überlegenheit ausspielen, also niemals in dem Sinne universell werden können wie die heutigen digitalen Computer. Die Gatter-basierten Typen werden momentan oft als der heilige Gral des Quantencomputing betrachtet, stehen aber noch relativ am Anfang: Sie können nur mit wenigen logischen Qubits arbeiten, Fehlerkorrekturen existieren noch kaum, Fachleute sprechen von der NISQ-Ära (Noisy Intermediate-Scale Quantum Era). »Große Probleme aus der realen Welt können wir derzeit mit gatterbasierter Hardware noch nicht ernsthaft angehen«, betont Lachner. »Aber wir sehen rasanten Fortschritt in den letzten Jahren – und entwickeln daher bereits Plattformen, die auf sie angepasst sind, um auch dort die Brücke von der Theorie zu praktischen und sinnvollen Anwendungen zu schlagen.«

Die zweite Kategorie, die sogenannten Quanten-Annealer, arbeiten nicht auf Gatterebene, sondern nutzen die Gesetze der Quantenmechanik, um bei Optimierungsaufgaben lokale Minima zu finden. Damit ähneln sie heutigen Computern, die ebenfalls auf spezielle Aufgaben zugeschnitten sind. Quanten-Annealer sind schon weiter in reale Anwendungen vorgedrungen als die Quantengatter-Typen.

Die bekanntesten Vertreter dürften die Computer der kanadischen D-Wave sein, die bereits zahlreiche ihrer Quanten-Annealer verkauft hat. »Wir wenden sie tatsächlich schon nutzbringend an, insbesondere mit hybriden Algorithmen sehen wir bereits kompetitive Ergebnisse mit dem heutigen klassischen State of the Art«, berichtet Lachner. »Hybride Algorithmen kombinieren die Quanten-Annealer mit klassischem High-Performance-Computing als „Beschleuniger“, um zum Beispiel Optimierungsaufgaben an sie auszulagern. Wir beschäftigen uns schon lange damit, aber ich will ganz offen sein: Nicht für alle Problemklassen erkennen wir bereits heute Vorteile. Aber für viele Fragestellungen ist der Mehrwert inzwischen nachweisbar, auch auf echten Problemstellungen.« Das hat Aqarios gemeinsam mit Industriepartnern schon gezeigt.

Denn Aqarios arbeitet auf diesem Gebiet bereits mit Internehmen zusammen, beispielsweise mit E.ON. Der Energieversorger sieht sich zukünftig völlig neuen Herausforderungen gegenüber, zum Beispiel durch die Einführung dynamischer Stromtarife. Ziel ist es, die Verbraucher dazu zu motivieren, Strom dann zu verbrauchen, wenn er reichlich und günstig zur Verfügung steht – zum Beispiel bei starkem Wind oder intensiver Sonneneinstrahlung. Damit soll das Stromnetz entlastet und gleichzeitig der CO₂-Ausstoß reduziert werden. Für die Kunden bietet dieses Modell einen finanziellen Anreiz: Wer flexibel ist, kann bares Geld sparen. Doch dahinter steckt ein komplexes Optimierungsproblem, denn die Stromnachfrage ist nur begrenzt verschiebbar, und die physikalischen Rahmenbedingungen des Netzes setzen klare Grenzen für Steuerung und Verteilung– genau die Art von Problem, auf die die Quanten-Annealer zugeschnitten sind.

Die Zeit der akademischen Spielzeugprobleme ist vorbei

An diesem Beispiel zeigt sich für Lachner, dass das Konzept von Aqarios aufgeht: »Vor vier Jahren haben wir gespürt: Jetzt ist es Zeit, die Welt der akademischen Spielzeug-Probleme zu verlassen. Gerade, dass wir aus der theoretischen akademischen Welt kommen, ist dabei so wichtig.« Denn damit könne Aqarios die Unternehmen kompetent dazu beraten, was funktioniert und was nicht, vor allem aber, wie das, was funktioniert, auf ihre Probleme zugeschnitten werden kann.

Was bereits funktioniert, ist die Plattform, die Aqarios selbst aufgebaut hat. Hier können Unternehmen – sofern sie so tief einsteigen wollen – selbst mit der Hardware arbeiten und entwickeln, sowohl gatterbasierte Quantencomputer als auch Annealer ausprobieren und mit HPC kombinieren. Vor allem aber können sie prüfen, was ihnen tatsächlich etwas bringt. Dafür hat Aqarios auch Angebote über die reine Plattform hinaus im Portfolio, um Anwendungsfälle gemeinsam mit Kunden zu evaluieren – so, wie sie es bereits mit E.ON gemacht haben.

Denn es gibt zwar Algorithmen wie Shor und Grover, deren Überlegenheit mathematisch bewiesen ist, allerdings existiert noch keine Hardware, auf denen sie laufen könnten. Aber es gibt laut Lachner ja auch die tief hängenden Früchte: »Die für die Quantenoptimierungen nötigen Algorithmen haben zwar keinen mathematisch bewiesenen exponentiellen Vorteil für alle Probleme, den braucht es aber in der Praxis auch nicht immer. Schon eine Verbesserung der Lösungen um einige Prozentpunkte fallen in der Praxis für Firmen wie E.ON gewaltig ins Gewicht, das lohnt sich wirtschaftlich – und das ist unser Potenzial!«

Die Lücke zwischen Quantencomputing und Anwendern schließen

Allerdings stehen die Algorithmen für die Annealer zwar bereit – aber die Anwendungen selbst zu bauen, ist schwierig. Alles muss zuerst in ein komplexes Format gebracht werden, bevor ein Quantencomputer damit arbeiten kann. Und für viele Probleme braucht man nochmal spezifische Anpassungen von Algorithmen. »Diese riesige Lücke, die heute noch zwischen Quantencomputing und den Anwendern klafft, können wir mit unserem tiefen Verständnis in den Quantentechnologien schließen«, erklärt Lachner. »Denn wir kennen die Bedürfnisse der Anwender, wir kennen die Anwendungen selbst und wissen, wie wir die Software darauf anpassen müssen, das ist unser täglich Brot.«

Das ist der Grund, warum Aqarios sehr genau wissen muss, wie die Anwendungsfälle im Detail aussehen, und deshalb arbeitet das Start-up eng mit den Anwendern zusammen. Pionier auf diesem Gebiet ist die bereits erwähnte E.ON, auf deren Anwendungsfälle Aqarios Algorithmen aus seiner Plattform bereits angewandt hat. »Solche Pioniere brauchen wir auf beide Seiten«, ist Lachner überzeugt. Jetzt ziehe die Nachfrage bereits deutlich an: »Viele potenzielle Anwender sind froh, wenn sie sehen, dass es Firmen wie uns schon gibt.« Zu anderen Quantenpionieren, mit denen Aqarios bereits zusammenarbeitet, gehören neben E.ON Firmen wie BASF, BMW, SAP und MTU Aero Engines.

Und erst vor wenigen Wochen hat Aqarios eine neue Version seiner Software-Plattform vorgestellt, die es diesen Unternehmen erlaubt, selbst in die Anwendung der Quantencomputer einzusteigen. »Diese Praxisnähe ist unsere Differenzierung, das bietet derzeit kein anderer«, so Lachner.