Oberflächenmontierte Bauteile

Wärmewiderstände im Griff haben

Fortsetzung des Artikels von Teil 2

Wärmewiderständen experimentell bestimmen

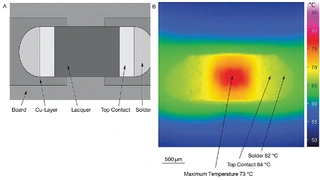

Die Infrarot-Wärmebildtechnik wird häufig für thermische Experimente verwendet. Bild 3 zeigt ein Infrarot-Wärmebild eines 0603-Chipwiderstands bei 200 mW Belastung bei Raumtemperatur. Die höchste Temperatur ist in der Mitte der Lackoberfläche zu beobachten, während die Temperatur der Lötstellen etwa 10 K niedriger liegt. Eine andere Umgebungstemperatur verschiebt die beobachteten Temperaturen.

Jobangebote+ passend zum Thema

Wärmewiderständen experimentell bestimmen, Bilder 3-6

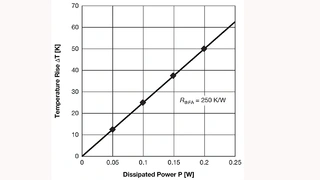

Wärmewiderstände lassen sich auch experimentell bestimmen, indem man die maximale Schichttemperatur als Funktion der Verlustleistung ermittelt. Dafür wurden Standard-Testleiterplatten verwendet, die nach EN 140400, 2.3.3 aus FR4-Grundmaterial bestehen, 100 mm × 65 mm × 1,4 mm groß sind, 35 μm dick mit Kupfer beschichtet sind und deren Lötpads und Leiterbahn 2,0 mm breit sind. Gemessen wurde die Komponente in der mittleren Position. Gleichung (1) lässt sich folgendermaßen umschreiben:

Dadurch lässt sich der Wärmewiderstand RthFA einfach und direkt auf 250 K/W für einen Chipwiderstand der Baugröße 0603 annähern (Bild 4).

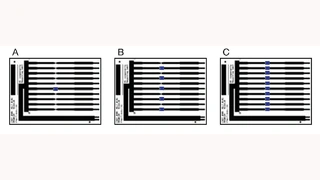

Ein einzelner Chipwiderstand der Baugröße 1206 auf der Leiterplatte (Bild 5A) resultiert in einem Wärmewiderstand RthFA von 157 K/W (Bild 6). Zusätzliche Widerstände auf der Leiterplatte bei jeweils gleicher Last führen zu höheren Temperaturen (204 K/W für fünf Widerstände (Bild 5B) bzw. 265 K/W für zehn Widerstände (Bild 5C).

Alle Daten stammen von der Standard-Testleiterplatte. Die Daten können jedoch zum Vergleich verschiedener Komponenten und zur allgemeinen Bewertung der Wärmeableitungsfähigkeit einer bestimmten Konstruktion dienen, obwohl sich die absoluten Werte für verschiedene Konstruktionen ändern werden. Die Daten lassen sich auch verwenden, um numerischen Simulationen zu überprüfen.

Inneren Wärmewiderstand bestimmen

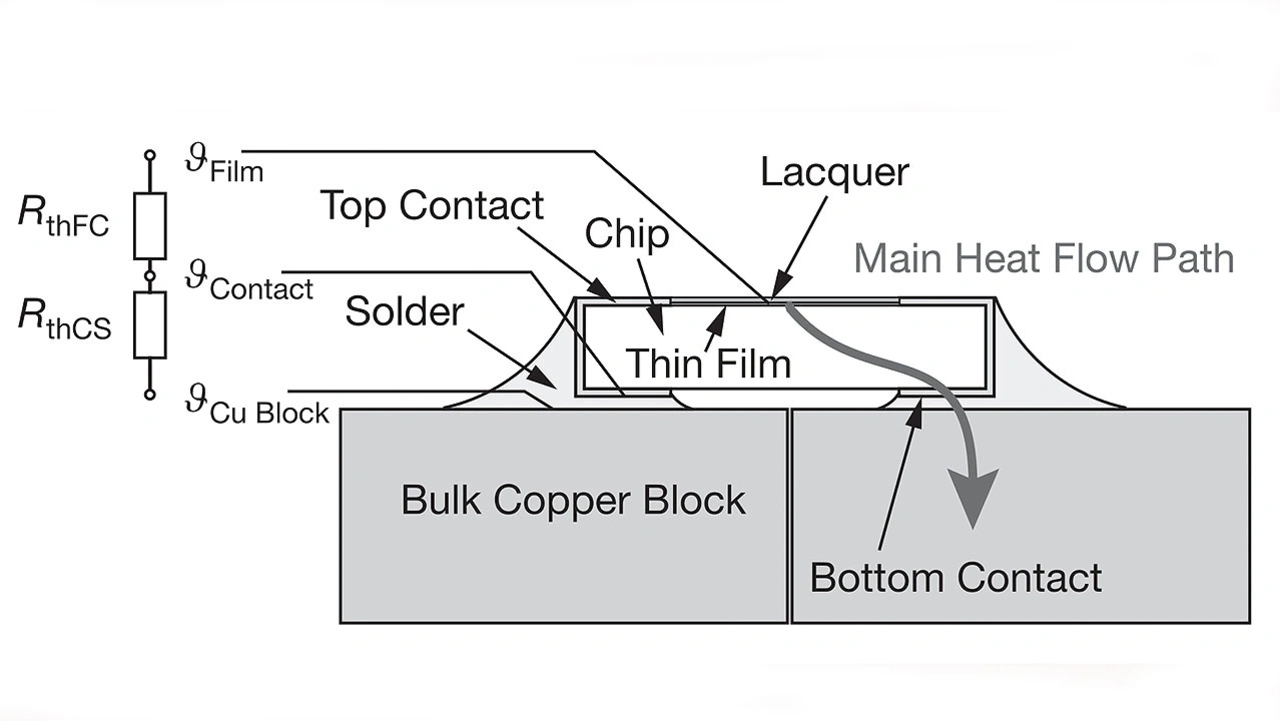

Ersetzt man die Leiterplatte durch einen idealen Körper mit einer hohen Wärmeleitfähigkeit und einer gegen unendlich tendierenden Wärmekapazität (in der realen Welt ist ein massiver Kupferblock geeignet, Bild 7), so ergibt sich der resultierende Wärmewiderstand folgendermaßen:

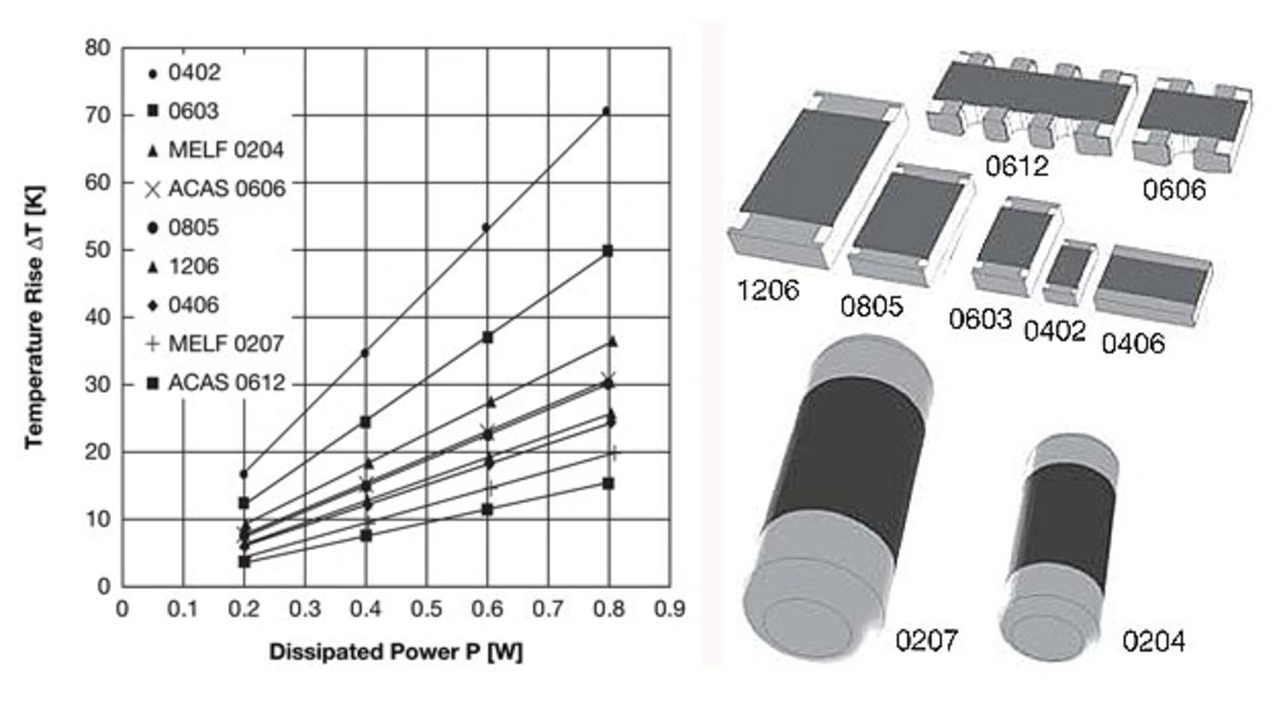

Auch hier wurde der innere Wärmewiderstand RthFC experimentell bestimmt, indem die maximalen Schichttemperaturen mittels Infrarot-Wärmebildtechnik in Abhängigkeit von der Verlustleistung ermittelt wurden. Die Standardleiterplatte wurde durch zwei elektrisch isolierte Kupferblöcke (60 mm × 60 mm × 10 mm) ersetzt.

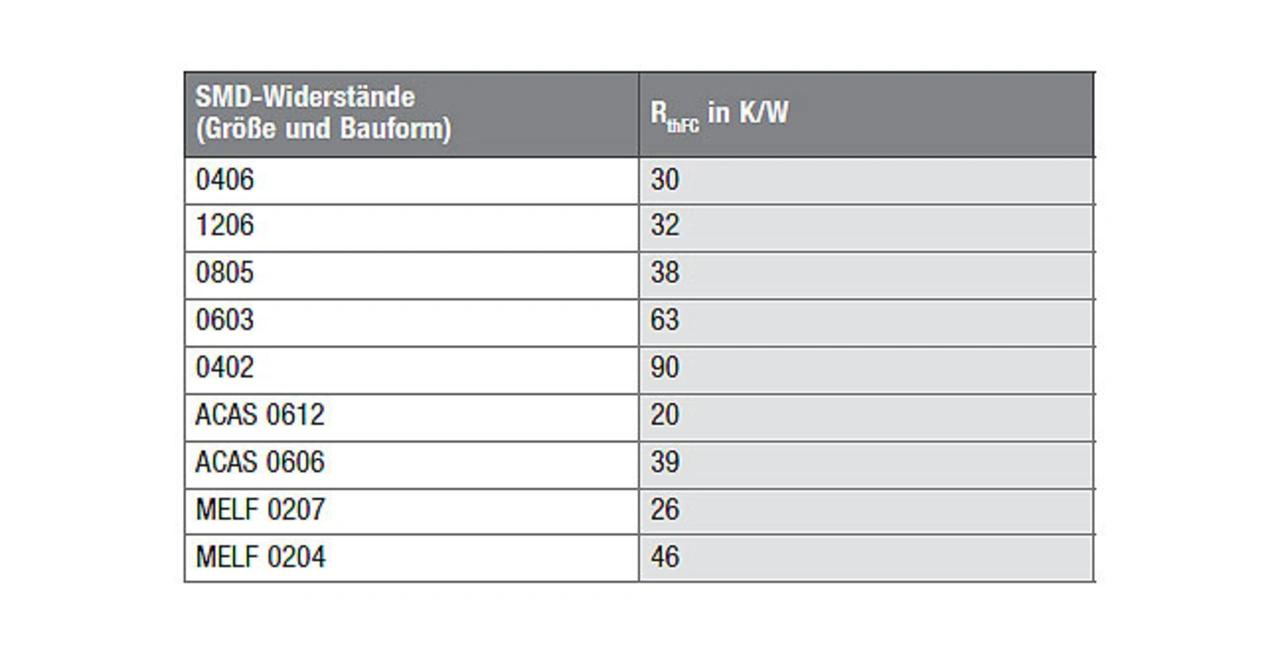

Das Diagramm in Bild 8 zeigt die inneren Wärmewiderstands RthFC für einige passive Komponenten wie Chipwiderstände, Chipwiderstandsarrays und MELF-Widerstände.

Infolgedessen nimmt der Wärmewiderstand mit der Kontaktbreite ab (Tabelle 1). Das beste Verhältnis zwischen Wärmewiderstand und Chipgröße bieten Widerstände mit breiten Anschlüssen. Der innere Wärmewiderstand eines 0406-Chipwiderstands (30 K/W) mit breiten Anschlüssen ist fast derselbe wie der Wärmewiderstand eines 1206-Chipwiderstands (32 K/W).

- Wärmewiderstände im Griff haben

- Wärmewiderstand modellieren

- Wärmewiderständen experimentell bestimmen

- Zusammenfassung