Analoge Eingänge bei SPS-Anwendungen

Gleichtaktspannungen abblocken

Fortsetzung des Artikels von Teil 1

Diskrete oder integrierte Differenzverstärker

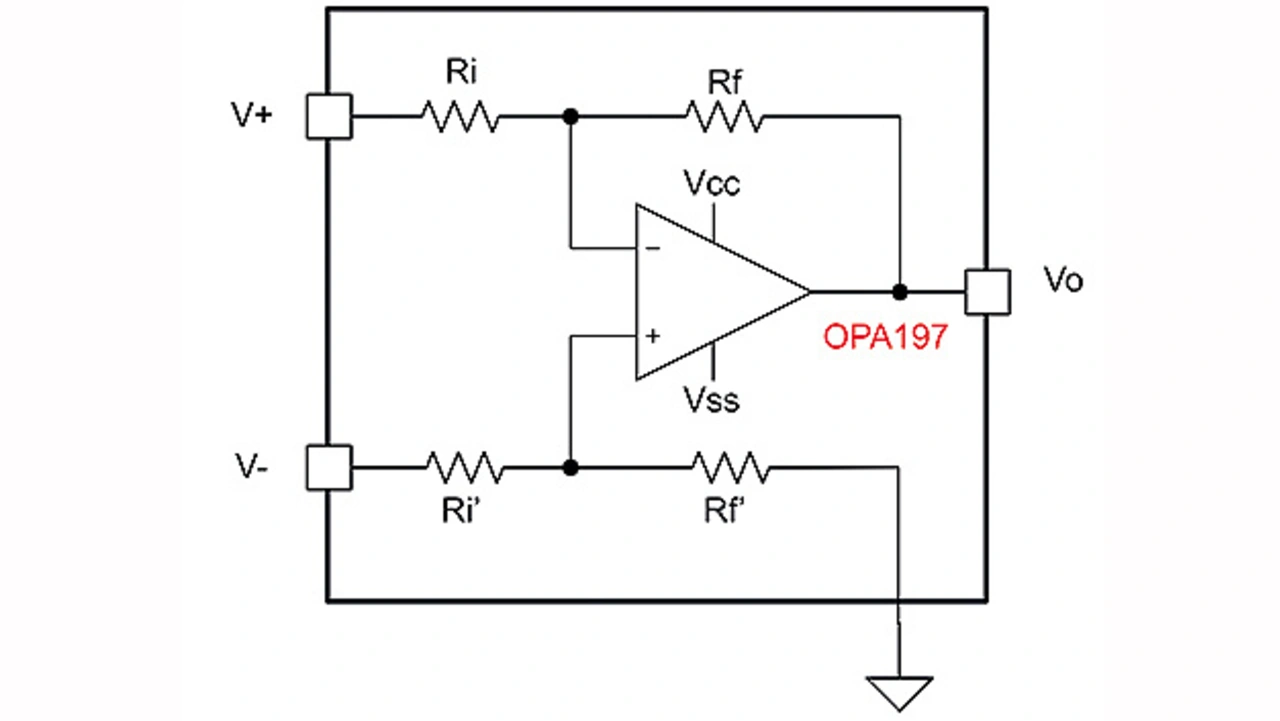

Ein diskreter Differenzverstärker (Bild 5) unterdrückt das Gleichtaktsignal, während das differenzielle Eingangssignal erhalten bleibt. Die Verstärkung G ist der Quotient aus Rf und Ri. Der Gleichtaktbereich dieser Topologie bei einer Versorgungsspannung von ±15 V beträgt ±36 V. Die Lösung weist ähnliche Nachteile auf wie die Widerstandsteiler-Topologie und ist in bestimmter Hinsicht sogar noch schlechter. Die wichtigste Abwägung betrifft das Verhältnis zwischen Eingangsimpedanz und Bandbreite. Ist die Eingangsimpedanz hoch, führt der hohe Rf-Wert zusammen mit der Ausgangskapazität des Verstärkers dazu, dass die Bandbreite deutlich sinkt (bei einer Eingangsimpedanz von 1 MΩ und G=1 ist sie kleiner als 10 kHz). Aus praktischen Gründen gilt für die Eingangsimpedanz meist eine Obergrenze von 1 MΩ [3].

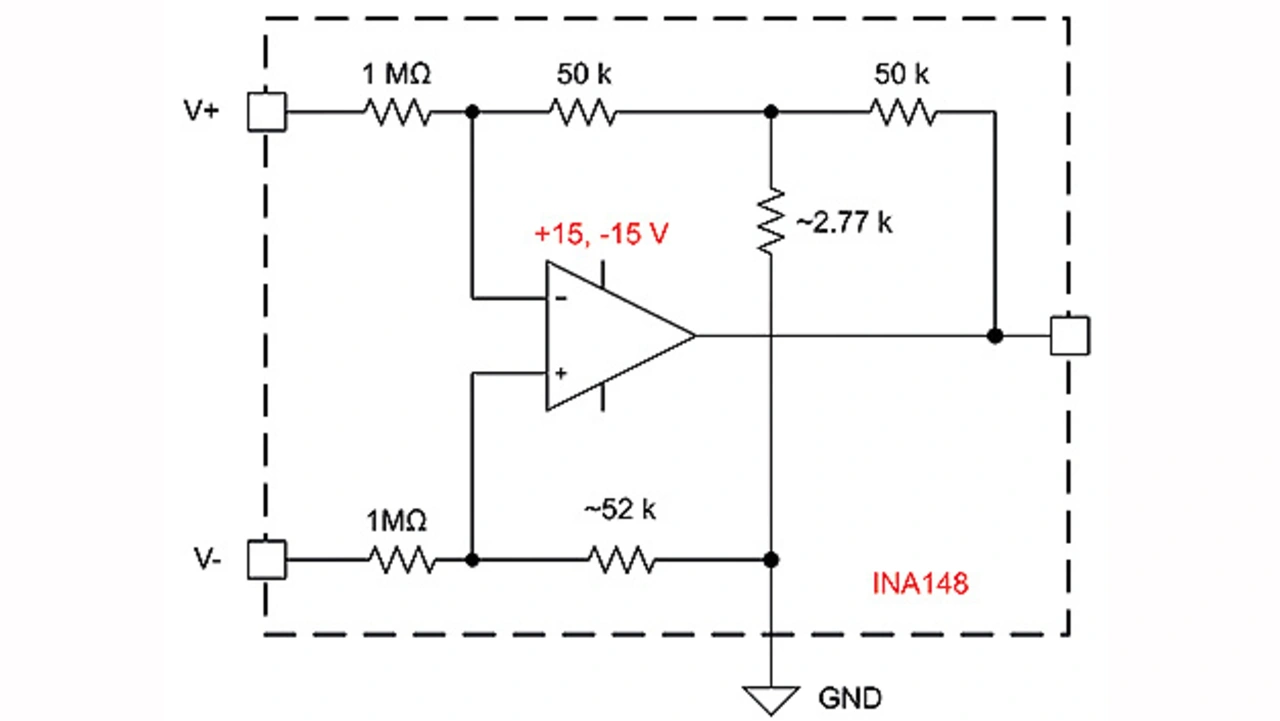

Integrierte Bauelemente wie der Verstärker INA148 (Bild 6) räumen großteils mit den Nachteilen diskreter Differenzverstärker auf. Da sich die Widerstände präzise auf beliebige Werte trimmen lassen, lässt sich eine komplexere Gegenkopplungsstruktur mit geringerer Impedanz implementieren, wodurch sich die Bandbreite deutlich vergrößert. Gleichzeitig lässt sich ein Gleichtaktbereich von ±200 V (bei ±15 V Versorgungsspannung), ein Verstärkungsfehler von unter 0,1 Prozent und eine sehr hohe Gleichtaktunterdrückung von über 86 dB erzielen. Möglicherweise lässt sich mit dieser Topologie sogar der größte Gleichtaktspannungsbereich im Anschluss an eine kanalweise isolierte Lösung erzielen [4].

Die richtige Topologie finden

Entscheidend für die Wahl der passenden Topologie sind die folgenden Aspekte:

- Welcher Gleichtaktbereich wird benötigt?

- Wie groß muss die Signalbandbreite sein?

- Ist eine hohe Schaltgeschwindigkeit erforderlich (bei einem gemultiplexten System)?

- Wie hoch muss die Eingangsimpedanz sein?

- Welche Gesamtkosten sind hinnehmbar?

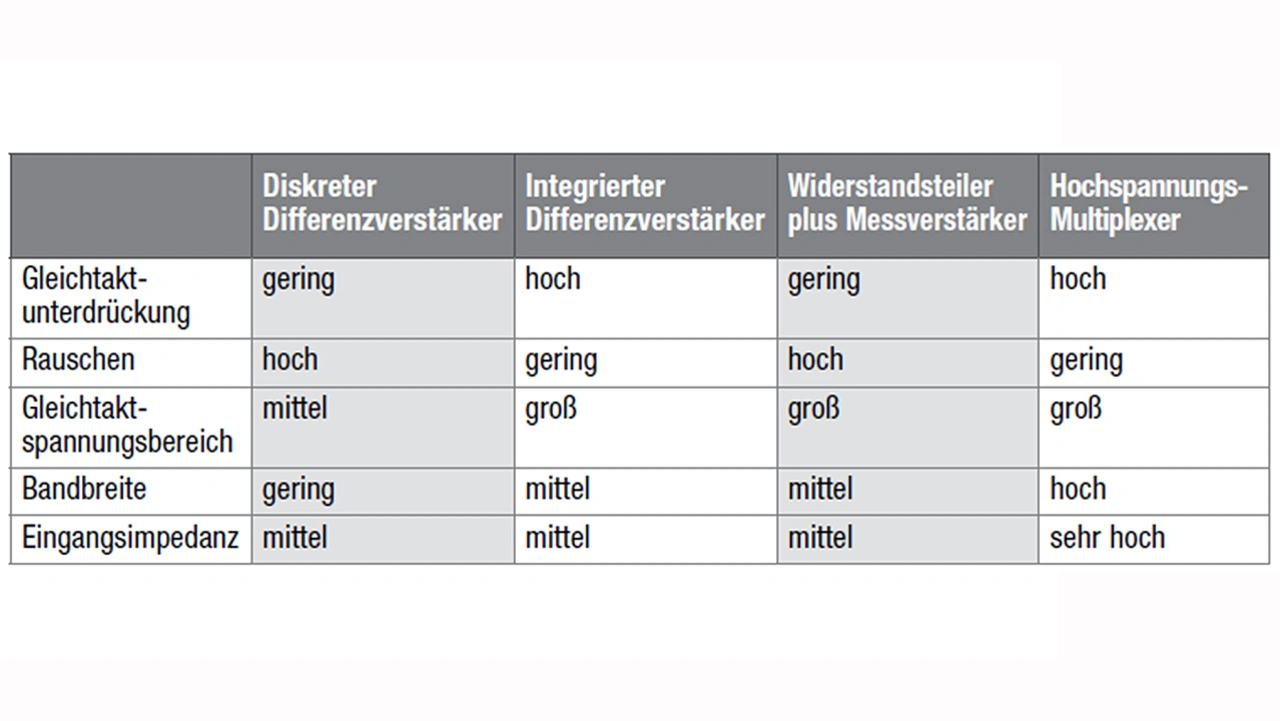

Bei den Lösungen mit Multiplexern sind weniger ADC-Kanäle nötig, sodass die Systemkosten entsprechend sinken. Die anderen Topologien erfordern je einen Verstärker pro Kanal, haben dafür aber meist den Vorteil einer größeren Bandbreite. Zwingend erforderlich sind sie, wenn alle Kanäle gleichzeitig abzutasten sind. Tabelle 1 vergleicht die verschiedenen Topologien.

Wird ein sehr großer Gleichtaktbereich von über 200 V benötigt, führt kein Weg um die Topologie mit einzeln isolierten Kanälen herum. Soll der Gleichtaktbereich zwischen 50 und 200 V betragen, kommen PhotoMOS-Schalter (wenn die geringe Schaltgeschwindigkeit akzeptabel ist) oder ein integrierter diskreter Verstärker pro Kanal infrage. Ein Hochspannungs-Multiplexer ist dagegen die richtige Wahl, wenn der benötigte Gleichtaktbereich kleiner als 50 V ist. Steht eine hohe Eingangsimpedanz auf der Anforderungsliste, kann die Multiplexer-Topologie mit bis zu 50 kSample/s verwendet werden.

Müssen aller Kanäle simultan abgetastet werden oder wird ohnehin ein mehrkanaliger ADC verwendet, kommt ein auf Verstärkern basierendes Kon- zept infrage. Ein integrierter Differenzverstärker steht bezüglich der Leistungsfähigkeit an der Spitze, während ein diskreter Verstärker zwar am kostengünstigsten ist, dafür aber hinsichtlich der Leistungsfähigkeit das Schlusslicht bildet. Die Widerstandsteiler-Lösung schließlich liegt bezüglich der Performance und der Kosten im Mittelfeld.

Literatur

[1] Liptak, Bela G: »Instrument Engineers’ Handbook (Volume 2)«, CRC Press, 2003.

[2] Texas Instruments: »Supporting High-Voltage Common Mode Using Instrumentation Amplifier« (Application Brief)

[3] Texas Instruments: »Supporting High Voltage Common Mode Using Difference Amplifier« (Application Brief)

[4] Texas Instruments: »16-Bit 8-Channel PLC Analog Input Module With High-Voltage (±150 V) Common-Mode Support« (Application Brief)

[5] Texas Instruments: »When to Replace a Relay with a Multiplexer«

Der Autor

Ahmed Noeman

ist Systemingenieur bei Texas Instruments in Deutschland, wo er für die Entwicklung von Systemlösungen für industrielle Anwendungen verantwortlich ist. Noeman verfügt über Erfahrungen in den Bereichen Analog- und HF-Design, Mixed-Signal-Modellierung und -Verifizierung sowie Anwendungs- und Systemtechnik für eine Vielzahl von Bereichen wie HF-Transceiver, Taktgeber, PLLs, Speichersysteme und andere. Noeman erwarb seinen BSC und MSEE an der ägyptischen Ain Shams University

- Gleichtaktspannungen abblocken

- Diskrete oder integrierte Differenzverstärker