Analoge Eingänge bei SPS-Anwendungen

Gleichtaktspannungen abblocken

Analoge Eingangsmodule für speicherprogrammierbare Steuerungen müssen mit Gleichtaktspannungen von einigen hundert Volt zurechtkommen. Was sind die Ursachen dafür und wie lassen sich Eingangsmodule so konzipieren, dass sie von diesen Spannungen nicht beeinträchtigt werden?

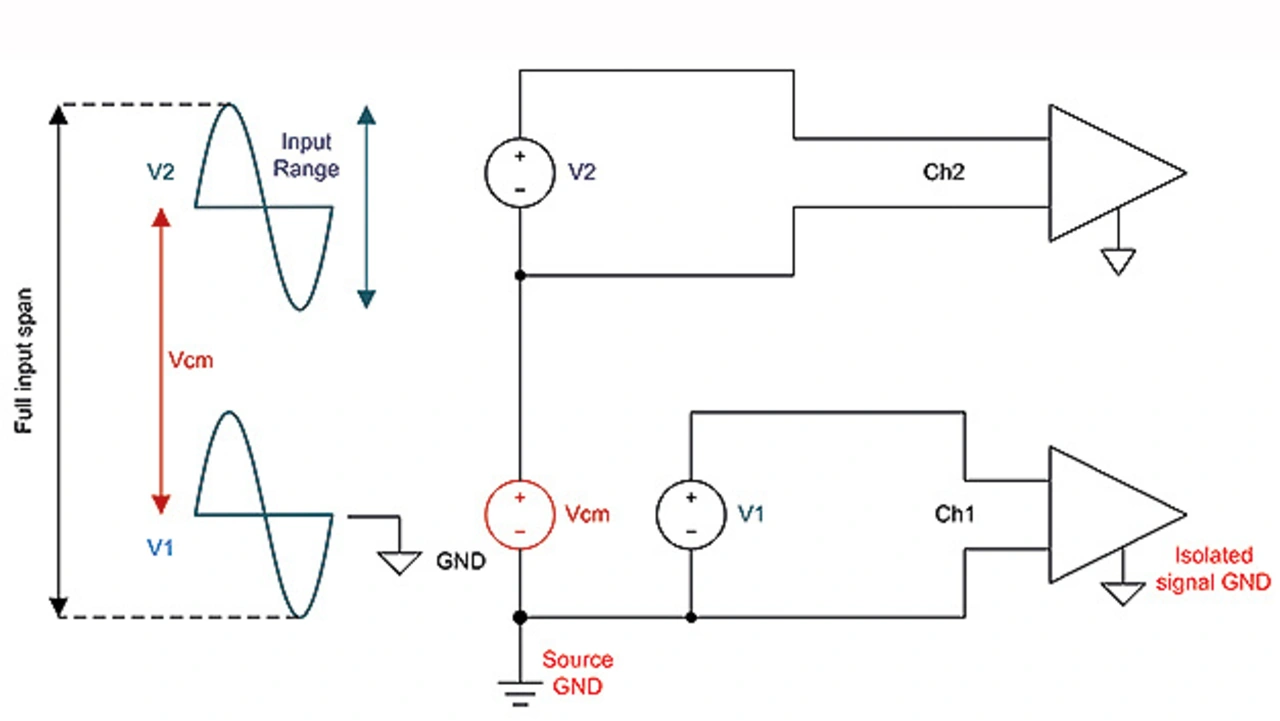

Häufig besitzen analoge Eingangsmodule und Datenerfassungskarten für SPS-Anwendungen eine isolierte Masse, um die Zuverlässigkeit zu verbessern und die Eingangsstufe auf die Masse der Signalquelle beziehen zu können. Werden allerdings zwei Signalquellen mit unterschiedlichen Massepotenzialen differenziell an den Eingang angeschlossen, entsteht an einem der Eingangskanäle eine Gleichtaktspannung (Bild 1).

Abhängig von der jeweiligen Quelle kann es sich bei der Gleichtaktspannung um ein AC- oder DC-Signal handeln. Als Ursachen kommen in industriellen Anwendungen folgende Phänomene in Frage: Fehler bei der Verkabelung oder Masseverbindung, kapazitive oder induktive Kopplung in Kabel oder Anschlüsse infolge elektromagnetischer Störeinstrahlung (EMI) oder Blitzschlag.

Auf nicht geerdeten Leitungen liegt beispielsweise häufig eine Gleichtaktspannung von 4 bis 5 V mit einer Frequenz von 50 oder 60 Hz. In bestimmten chemischen Fabriken sind sogar bis zu 60 V möglich, in Schiffssystemen bis zu 35 V [1].

Gleichtaktspannungen müssen keineswegs immer ungewollt sein, sondern können auch per Design vorgesehen sein – beispielsweise bei Hochspannungsbatterien oder bei Thermoelementen, die in Elektrolyte oder geschmolzenes Metall eingetaucht werden.

Sind die verwendeten analogen Eingangsmodule nicht für hohe Gleichtaktspannungen ausgelegt, kann der absolute Maximalwert des eingangsseitigen Verstärkers, Multiplexers oder A-D-Wandlers (ADC) überschritten werden, sodass die Schaltung dauerhaft beschädigt werden kann. Und selbst wenn der Eingang gegen hohe Spannungen geschützt ist, kann eine hohe Gleichtaktspannung die Messgenauigkeit beeinträchtigen und zu entsprechend unzuverlässigen Messwerten führen.

Analoge Eingangsmodule können in unterschiedlichem Ausmaß für hohe Gleichtaktspannungen gerüstet sein:

- Überspannungsschutz: In diesem Fall ist das Modul zwar gegen hohe Gleichtaktspannungen geschützt, aber während eines solchen Ereignisses nicht unbedingt funktionsfähig, sodass die in dieser Zeit generierten Messwerte fehlerhaft sind.

- Erkennen einer Überspannung und Fehlermeldung: Das Modul erkennt die Überspannung und meldet diese dem Prozessor, damit während eines solchen Ereignisses keine Messungen vorgenommen werden.

- Normaler Betrieb mit eingeschränkter Genauigkeit: Bestimmte Module arbeiten auch während einer hohen Gleichtaktspannung, allerdings mit reduzierter Genauigkeit.

- Normaler Betrieb mit voller Genauigkeit: Bei dieser höchsten Stufe arbeitet das Eingangsmodul auch während einer hohen Gleichtaktspannung mit voller Genauigkeit.

Welche Techniken infrage kommen

Im Allgemeinen bieten sich drei Techniken an, um an einem analogen Eingang mit hohen Gleichtakt-spannungen zurechtzukommen: Isolation der Masse, Abblocken von Gleichtaktspannungen mit PhotoMOS-Schaltern oder Hochspannungs-Multiplexern oder Skalieren der Gleichtaktspannung mit einer Kombination aus Widerstandsteiler und Messverstärker, oder auch mit einem Differenzverstärker (diskret oder integriert).

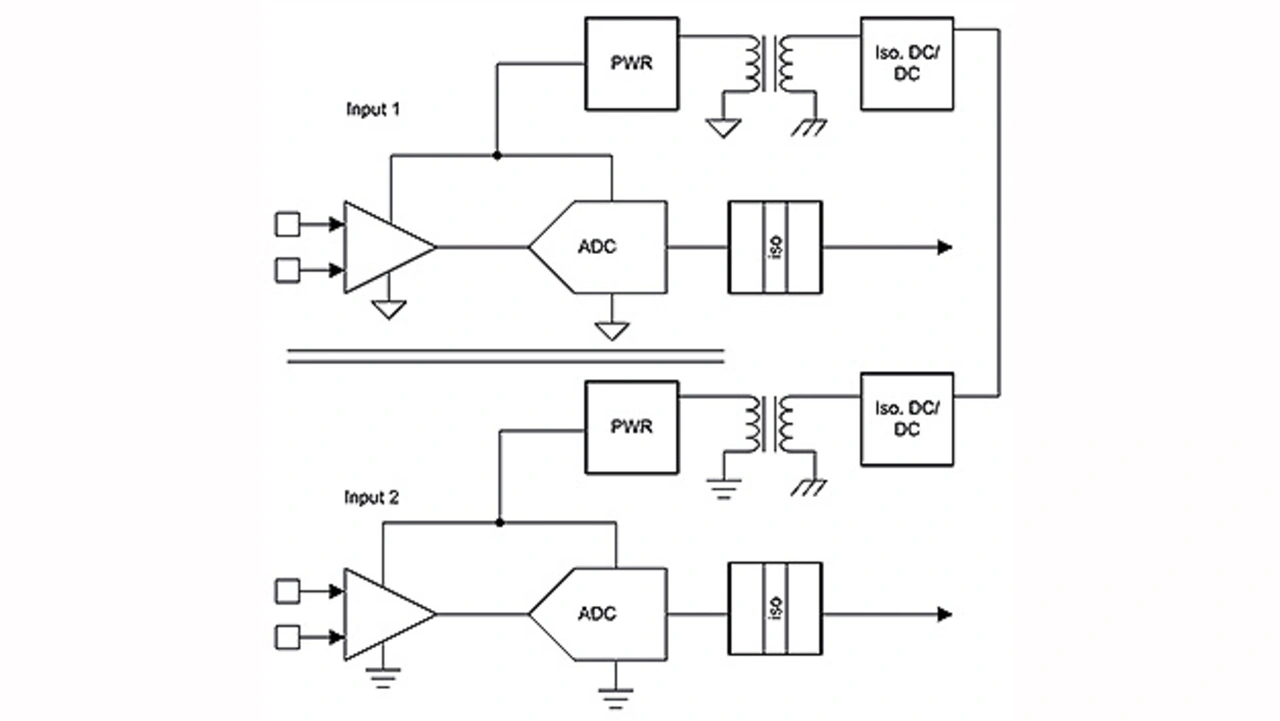

Bei der Isolation der Masse werden die einzelnen Messkanäle vollständig galvanisch isoliert und mit jeweils eigenen Massepotenzialen ausgestattet. Die Potenzialdifferenz zwischen den Kanälen kann so hoch sein wie die Isolationsspannung der Isolationsbausteine. Mit dieser Technik lassen sich die höchsten Gleichtaktspannungen verkraften (bis zu mehreren Kilovolt). Jeder Kanal befindet sich hier auf einer galvanisch isolierten »Insel« mit jeweils einer separaten, auf schwebendem Potenzial befindlichen Masse (Bild 2).

Die ADCs sind dann über digitale Si- gnalisolatoren mit der Verarbeitungseinheit verbunden, und auch die Stromversorgung für das analoge Frontend und den ADC ist isoliert. Digitalisolatoren wie der ISO6742 von Texas Instruments kommen auf eine Isolationsspannung von 5 kV (eff.), also auf deutlich mehr als typische Übertrager. Ist die für einen Kanal benötigte Leistung kleiner als 500 mW, kann ein integrierter Stromversorgungs- und Daten-Isolator wie der ISOW7741 dafür sorgen, dass Platz und Kosten gespart werden. Die Topologie mit einzeln isolierten Kanälen ist am teuersten, benötigt den meisten Platz und verbraucht am meisten Strom. Im Gegenzug bietet sie aber den größten Gleichtaktbereich und liegt auch in Sachen Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit an der Spitze

Hochspannungs-Multiplexer und PhotoMOS

Bei der Gleichtaktblockierung durchläuft der aktive Kanal die Signalkette, wobei der Minuspol als Masse definiert wird (die Masse des Moduls ist isoliert). Alle übrigen Kanäle werden mithilfe von Schaltern mit hoher Sperrspannung blockiert.

Hochspannungs-Multiplexer sind attraktiver, denn sie beeinflussen die Eingangsimpedanz nicht, schalten schnell und ermöglichen eine hohe Bandbreite. Als Resultat jüngster Fortschritte in der MOS-Technologie sind sie relativ neu. Ihre Versorgungsspannung muss die maximale Gleichtaktspannung zuzüglich des differenziellen Eingangssignals abdecken. Überdies benötigen die nachfolgenden Bausteine der analogen Signalkette einen Schutz vor möglichen hohen Spannungen.

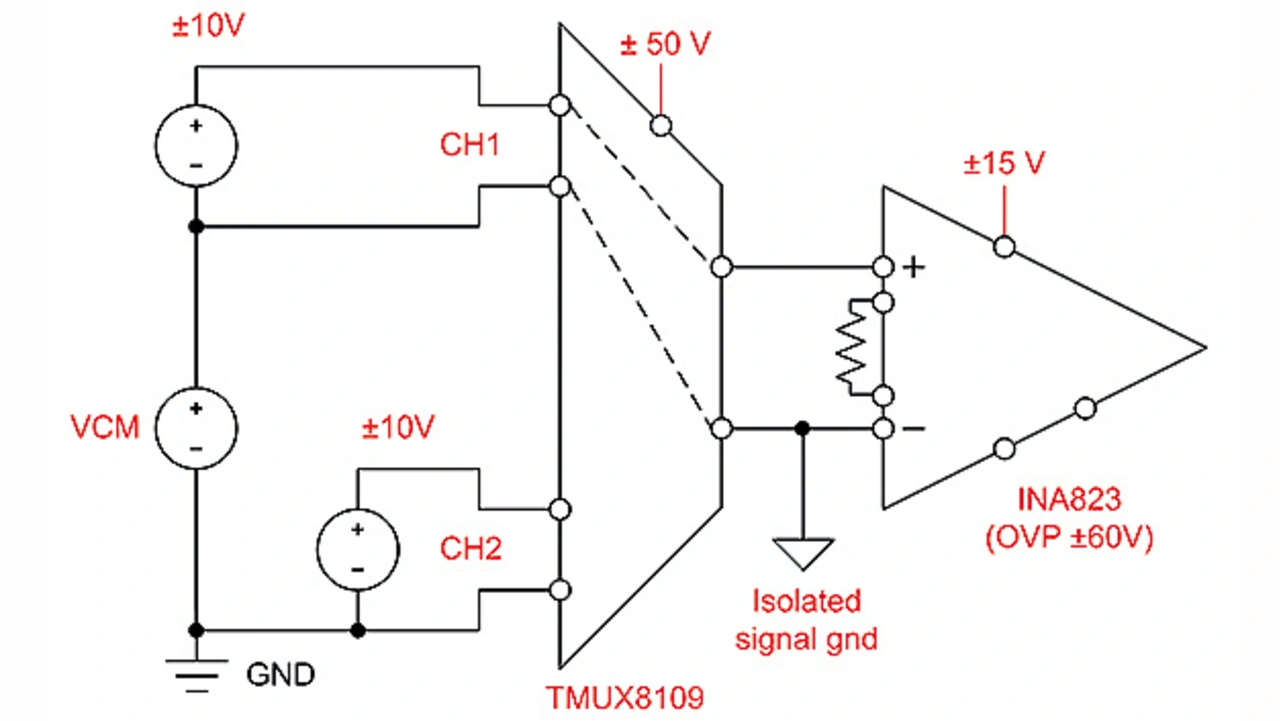

Der für 100 V ausgelegte, differenzielle 4-auf-12-Multiplexer TMUX8109 (Bild 3) beispielsweise unterstützt eine Gleichtaktspannungs-Differenz von 80 V und ein typisches differenzielles Eingangssignal von ±10 V. Wird er mit einem gegen Überspannungen geschützten Verstärker wie dem INA823 kombiniert, sind externe Schutzdioden überflüssig.

Ist die in analogen Eingangsmodulen meist isolierte Signalmasse mit dem negativen Eingang des aktiven Kanals verbunden (CH1 in Bild 3), ist sichergestellt, dass der aktive Kanal die richtige Vorspannung (Bias) für die Signalkette liefert.

Mehrere PhotoMOS-Schalter lassen sich zu einem differenziellen N-auf-1-Multiplexer kombinieren. Dieser ist wegen der hohen Sperrspannung dieser Bauelemente, die zwischen 60 und 300 V beträgt, für hohe Spannungen geeignet. Der wichtigste Vorteil der PhotoMOS-Schalter ist, dass sie keine hohe Versorgungsspannung benötigen und üblicherweise eine niedrige Impedanz von wenigen Ohm haben. Nachteilig sind wiederum ihr vergleichsweise hoher Strombedarf am Control-Pin, ihr Leckstrom von bis zu 1 µA im abgeschalteten Zustand und die lange Schaltzeit von einigen Millisekunden.

Widerstandsteiler und Messverstärker

Bei der Gleichtaktskalierung schließlich wird die hohe Gleichtaktspannung passiv heruntergeteilt, um die Grenzspannung des verwendeten Verstärkers nicht zu überschreiten. Mithilfe der Blockierung und Skalierung lassen sich abhängig von den jeweiligen Bauelementen und der Versorgungsspannung mittlere bis hohe Gleichtaktspannungen unterstützen.

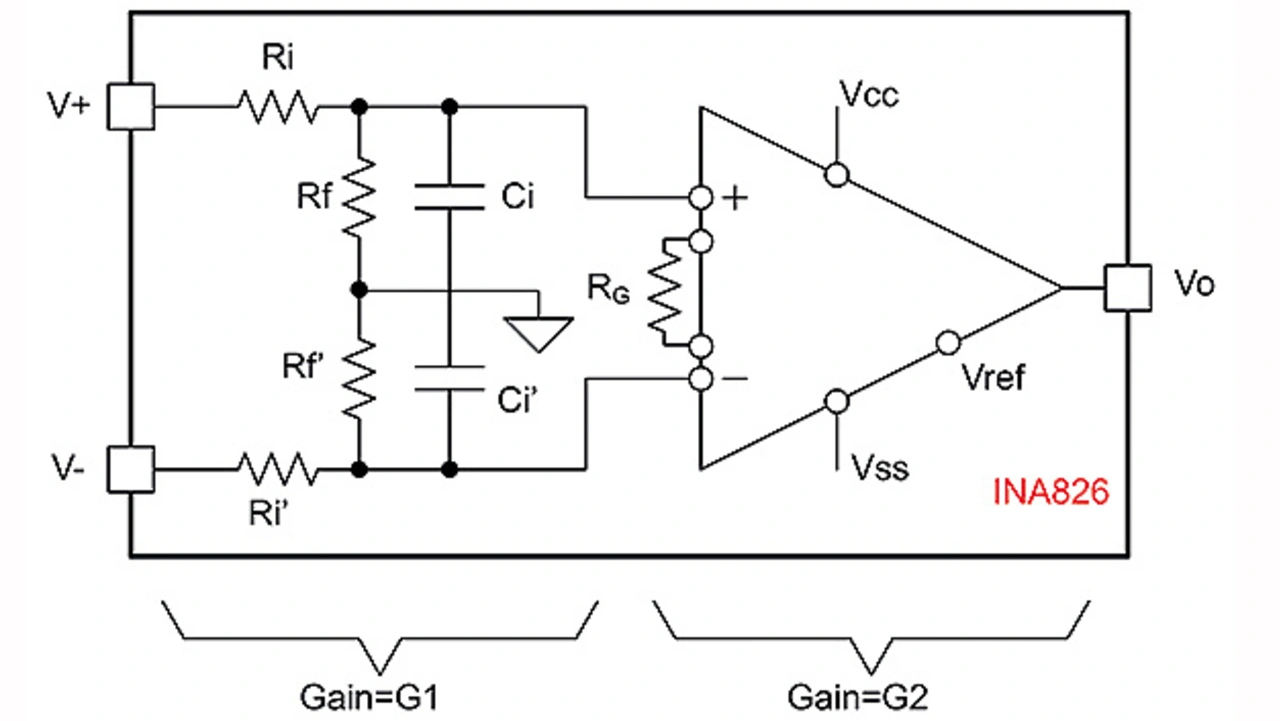

Bild 4 zeigt einen Widerstandsteiler, gefolgt von einem Messverstärker des Typs INA826. Der Spannungsteiler skaliert die Gleichtaktspannung, aber damit natürlich auch das differenzielle Eingangssignal herab. Um den Dynamikbereich zu maximieren, kann der Messverstärker das differenzielle Signal wieder auf seinen ursprünglichen Pegel anheben.

Nachteilig an dieser Topologie ist zum einen, dass das Eingangsrauschen bei der anschließenden Verstärkung zwangsläufig mit verstärkt wird. Zum anderen ist es ungünstig, dass die hohen Werte von Ri und Rf zwar die Eingangsimpedanz anheben, aber gleichzeitig auch das Eingangsrauschen erhöhen. Da Präzisionswiderstände mit hohen Widerstandswerten nicht ohne weiteres verfügbar sind, gibt es für die Eingangsimpedanz in der Praxis eine Obergrenze von rund 1 MΩ.

Die Gleichtaktunterdrückung dieser Topologie hängt von der Genauigkeit der Widerstände ab und liegt meist zwischen 70 und 80 dB. Der Nullpunktfehler bestimmt sich durch die Gleichtaktspannung. Da sich die Verstärkungsdrift durch die Temperaturkoeffizienten der Widerstände nicht kompensieren lässt, lässt sich die Genauigkeit dieser Topologie nicht unter 0,1 Prozent über den gesamten Wertebereich senken

- Gleichtaktspannungen abblocken

- Diskrete oder integrierte Differenzverstärker