PowerScope RTM3004

Schweizer Taschenmesser mit Skalpell

Fortsetzung des Artikels von Teil 6

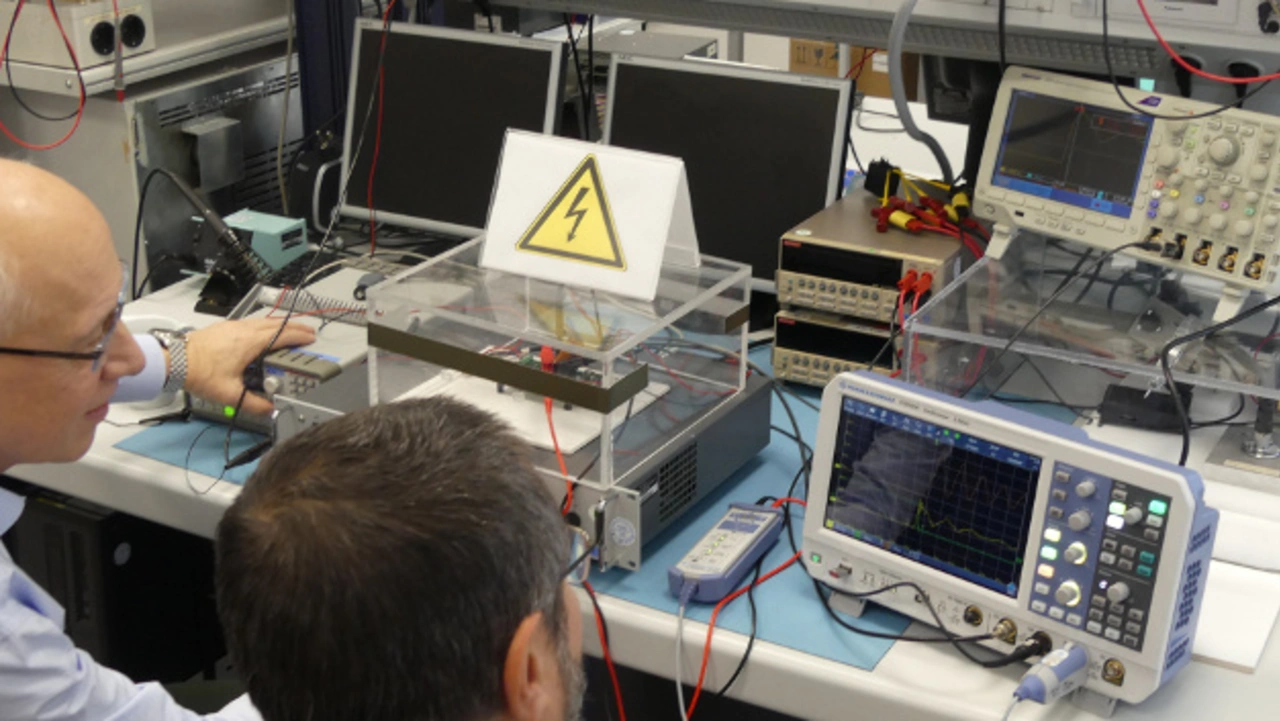

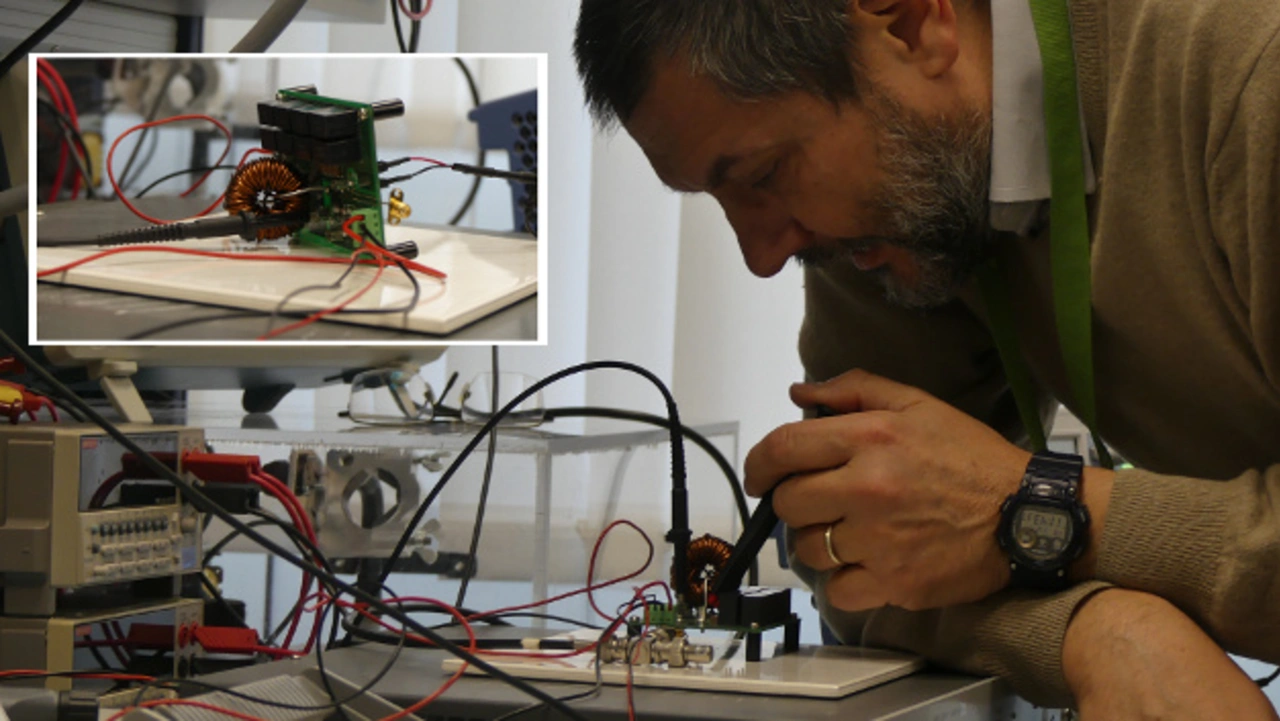

RTM3004 im GaN-Labor

Zugegebenermaßen sind Integritätsmessungen an Produkten industrieller Prozessreife wie Raspberry Pi nicht sonderlich anspruchsvoll.

Die Leistungselektronik-Experten Klaus Reinmuth, Director, Power Electronics und Marco Panizza, Productmanager, Power Electronics der Panasonic Industry Europe, tauschten für DESIGN&ELEKTRONIK deshalb das 3000er-Oszilloskop an ihrem GaN-Experiment gegen RTM3004 und beurteilten den damit einhergehenden Erkenntnisgewinn.

Jobangebote+ passend zum Thema

DESIGN&ELEKTRONIK: Herr Reinmuth, Herr Panizza, wie beurteilen Sie die Oszilloskopeigenschaften, welche halten Sie für besonders wertvoll?

Marco Panizza: Insgesamt hat mir das Gerät sehr gut gefallen! Gegenüber anderen Oszilloskopen in unserem Bereich sticht es mit der hohen Speicherkapazität von 80 Megasamples, niedrigem Rauschniveau und hoher Auflösung hervor. Mit der hohen Speicherkapazität lässt sich unter hoher Auflösung und Samplerate ein gesamter Zyklus analysieren, ohne einen Qualitätsverlust in Kauf nehmen zu müssen. Sehr positiv finde ich auch das große Sortiment an Tastköpfen – es gibt sehr viele!

Klaus Reinmuth: Wir arbeiten im GaN-Bereich mit vielen nicht-periodischen Vorgängen, sprich Single-Shot-Events oder auch Burst-Events. Dabei wird gerade das Ein- oder Ausschaltverhalten während einer Periode näher untersucht. Hier wird der gesamte Schaltvorgang aufgenommen und analysiert – die Zoomfunktion fokussiert dann ein konkretes Event – z.B. Schaltverlustmessung und Überspannungsbetrachtung während des Ein- und Ausschaltens. Dort liegt meiner Meinung nach ein klarer Vorteil der sehr hohen Speicherkapazität. Die GaN-Bausteine schalten im einstelligen Nanosekundenbereich, gerade hier sind hohe Sampleraten und die Speichertiefe besonders wichtig.

Was mir indes sehr gut gefiel, waren die vielen Analysefähigkeiten – Spannungssteilheiten – sprich aber auch Stromsteilheiten im Sinne von

mit den integrierten Cursoren zu bestimmen – das empfand ich als sehr komfortabel und elegant gelöst, weil es direkt am Oszilloskop ausgeführt werden kann; dies verleiht dem Oszilloskop eine gewisse Autonomie.

Marco Panizza: Aber auch unsere gängigen Oszilloskope teilen ähnliche Analysefähigkeiten.

DESIGN&ELEKTRONIK: Wie schnell und intuitiv fanden Sie sich mit dem Gerät zurecht?

Klaus Reinmuth: Wir haben kein einziges Mal ins Handbuch schauen müssen, also von daher: sehr intuitiv!

Marco Panizza: Nach einer Stunde Hands-On mit dem Oszilloskop hatten wir die meisten Funktionen schon im Griff!

DESIGN&ELEKTRONIK: Wie übersichtlich empfinden Sie Display- und Interfacegestaltung?

Marco Panizza: Der Bildschirm wirkte sehr aufgeräumt und übersichtlich, man konnte jeden Einzelpunkt messen und analysieren, bzw. differenzieren. Andere Oszilloskope haben ähnliche Möglichkeiten der Darstellung – es stellt also nicht wirklich ein absolutes Alleinstellungsmerkmal dar, es ist aber sehr überzeugend umgesetzt worden.

Klaus Reinmuth: Was wir anhand unserer Messung jetzt nicht untersucht haben ist das Thema der hohen Spannungsauflösung im unteren Bereich, weil wir ja im Leistungselektronikbereich mit bis zu 600 Volt arbeiten und dort ist es dann ad-hoc nicht möglich die Gesamtspannung zu messen.

Um im unteren Spannungsbereich z.B. Durchlassspannungen von IGBTs, Galliumnitrid- oder Karbidbausteinen zu analysieren sind 10-bit alleine nicht genug.

Marco Panizza: 10-bit-Scopes sind in der Leistungselektronik prinzipiell Standard heutzutage – größer als 10-bit sieht man in den Laboren noch seltener.

DESIGN&ELEKTRONIK: Wie beurteilen Sie das Gerät in Relation zu Ihrem 3000er-Oszilloskop?

Marco Panizza: RTM3004 besitzt viel mehr Funktionen, z.B. den integrierten Funktionsgenerator, das ist ein ganz großes Plus, die Spektrumanalyse kann ein sehr großer Vorteil sein, auch wenn wir ad-hoc an unserem Aufbau zunächst keine Anwendung fanden.

DESIGN&ELEKTRONIK: Welchen Schluss ziehen Sie bezüglich Ihrer Messaufgabe?

Klaus Reinmuth: Mit dem Oszilloskop stießen wir bis an die Grenzen unseres Aufbaus – wir haben den Einfluss von parasitären Kapazitäten im Aufbau und von Induktivitäten auf die Masse feststellen können – diese Grenzen konnten wir gut ausloten. Weiterhin konnten wir nachweisen, dass es sehr geringe Schaltverluste gibt, speziell die Einschaltverluste bei Raumtemperatur, bei 300 V und bei maximaler Geschwindigkeit haben hier Werte von 50 µJ bzw. etwa 6 µJ erreicht.

- Herr Reinmuth, Herr Panizza, vielen Dank für den schönen Labornachmittag und Ihre Zeit!

- Schweizer Taschenmesser mit Skalpell

- Standardtaster

- Das Messinterface

- Funktionskunde

- Leben ohne Aluhut - Rauschniveau im Schreibtischeinsatz

- Apps, Apps, Apps!

- RTM3004 im GaN-Labor

- Fazit