Hochfrequenzmesstechnik

Neues Konzept für die Spektrumanalyse

Der FSWX Signal- und Spektrumanalysator von Rohde & Schwarz überwindet die Grenzen herkömmlicher Messmethoden. Dank einer neuartigen Architektur, die mehrere Eingangstore sowie fortgeschrittene Kreuzkorrelationstechniken integriert, eröffnet er völlig neue Messszenarien für HF-Systemtests.

Die Signal- und Spektrumanalyse ist traditionell ein wichtiger Impulsgeber für den Bereich HF-Systemdesign. Ihre Aufgabe ist es, Bauteile und Systeme zu charakterisieren, die für Radar-, Satelliten-, Mobilfunk- und andere HF-Anwendungen zentral sind. Neue Technologien mit größeren Modulationsbandbreiten, höheren Datenraten und komplexeren Signalstrukturen lassen die heute gängigen Signalanalysekonzepte jedoch allmählich an ihre Grenzen stoßen.

Bereits seit Jahrzehnten nutzen Ingenieure Signal- und Spektrumanalysatoren, um die HF-Performance von Komponenten zu messen und zu charakterisieren. Diese Geräte haben der Branche gute Dienste geleistet. Allerdings decken die immer höheren Anforderungen an Performance und Messgenauigkeit Schwächen in ihrem Grunddesign auf. Leistungsengpässe sind insbesondere beim Dynamikbereich für die Modulationsanalyse und bei der Rausch-Performance zu konstatieren. Aber auch die Analyse mehrerer Kanäle und bei gleicher oder unterschiedlicher Frequenz bereitet Schwierigkeiten. Um diese Herausforderungen zu bewältigen, hat Rohde & Schwarz ein vollkommen neues Konzept der Spektrumanalyse entwickelt, das mit dem FSWX Signal- und Spektrumanalysator erstmals umgesetzt wird.

Die Herausforderung für moderne HF-Systeme

In der HF-Messtechnik sehen sich Ingenieure mit immer komplexeren Messszenarien konfrontiert. Die Breitbandsignalanalyse etwa erfordert heute oft ein extrem niedriges Grundrauschen, um kleine Nebenlinien oder schwache Signale auch in Gegenwart wesentlich stärkerer Träger erfassen zu können. Herkömmliche Signal- und Spektrumanalysatoren sind prinzipiell durch ihren eigenen Rauschpegel eingeschränkt, der solche schwachen Signale überdeckt.

Der Dynamikbereich ist ein weiterer kritischer Faktor, insbesondere in Anwendungen, bei denen die Modulationsqualität zu bewerten ist, wie etwa Messungen des Fehlervektorbetrags (EVM). Für die Bestimmung des EVM sind die Verzerrung und das Signal-Rausch-Verhältnis wichtig. Das interne Rauschen des Messgeräts selbst kann jedoch die tatsächliche Performance des Prüflings verschleiern – der Messgenauigkeit sind damit Grenzen gesetzt.

Außerdem folgt aus der steigenden Komplexität der getesteten HF-Systeme, dass immer öfter Signale an mehreren Eingängen gleichzeitig analysiert werden müssen. Um etwa bei „Phased-Array-Antennen“ eine optimale Performance sicherzustellen, sind genaue Phasen- und Amplitudenmessungen an mehreren Signalpfaden vonnöten. Für die Komponentencharakterisierung kann das Eingangssignal als Referenz verwendet und direkt mit dem Ausgangssignal in Beziehung gesetzt werden, um Gruppenlaufzeit, Verzerrung oder EVM zu ermitteln. Auch Ingenieure, die an Multi-Standard-Kommunikationssystemen arbeiten oder Störsignalanalysen durchführen müssen, benötigen Messtechnik, die mehrere Signale aus verschiedenen Quellen oder auf unterschiedlichen Frequenzen gleichzeitig erfassen kann. Traditionelle Eintor-Spektrumanalysatoren sind für diese Szenarien schlicht nicht gerüstet.

Auch die Vorselektion ist bei höheren Frequenzen ein Thema, wo herkömmliche Messtechnik Wünsche offen lässt. Viele Analysatoren nutzen heute YIG-Filter (Yttrium-Eisen-Granat). Diese sind zwar bei Schmalbandmessungen effektiv, bringen jedoch Herausforderungen hinsichtlich Reproduzierbarkeit, Genauigkeit und Frequenzgang mit sich. Zudem ist die maximal verfügbare Bandbreite meist auf etwa 50 MHz begrenzt. Werden diese Filter bei der Breitbandsignalanalyse umgangen, können unerwünschte Signale und Mischprodukte in das Messband gelangen, was die Analyse zusätzlich erschwert. Darüber hinaus können YIG-Filter die Messzeit erheblich verlängern, wenn bei der Spektrumanalyse große Frequenzbereiche gesweept werden müssen.

Den genannten Einschränkungen herkömmlicher Geräte mussten Ingenieure bisher mit mehr oder minder anspruchsvollen Ausweichstrategien begegnen – beispielsweise Rauschunterdrückungsverfahren wie IQ-Mittelwertbildung, Parallelbetrieb mehrerer Messgeräte oder externer Vorselektion. Diese Methoden können ihren Zweck zwar erfüllen. Sie führen jedoch häufig zu zusätzlicher Komplexität und verringern die Effizienz.

Ein neues Konzept für die Spektrumanalyse

Diese Herausforderungen verlangen mehr als nur inkrementelle Verbesserungen der bestehenden Technik – der Aufbau des Signal- und Spektrumanalysators muss von Grund auf überdacht werden. Rohde & Schwarz wollte mit dem FSWX Signal- und Spektrumanalysator (Bild 1) ein Gerät schaffen, das die bisherigen Einschränkungen hinter sich lässt, und Ingenieuren ein Werkzeug zur Hand geben, mit dem sich auch anspruchsvollste Messaufgaben präzise und einfach bewältigen lassen.

Der FSWX bietet eine vollkommen neue Architektur, die sich durch mehrere Eingangstore und die Integration von Kreuzkorrelationstechnologie auszeichnet. Indem er die Schwächen herkömmlicher Analysatoren grundsätzlich überwindet, erschließt der FSWX Messszenarien, die früher undenkbar waren.

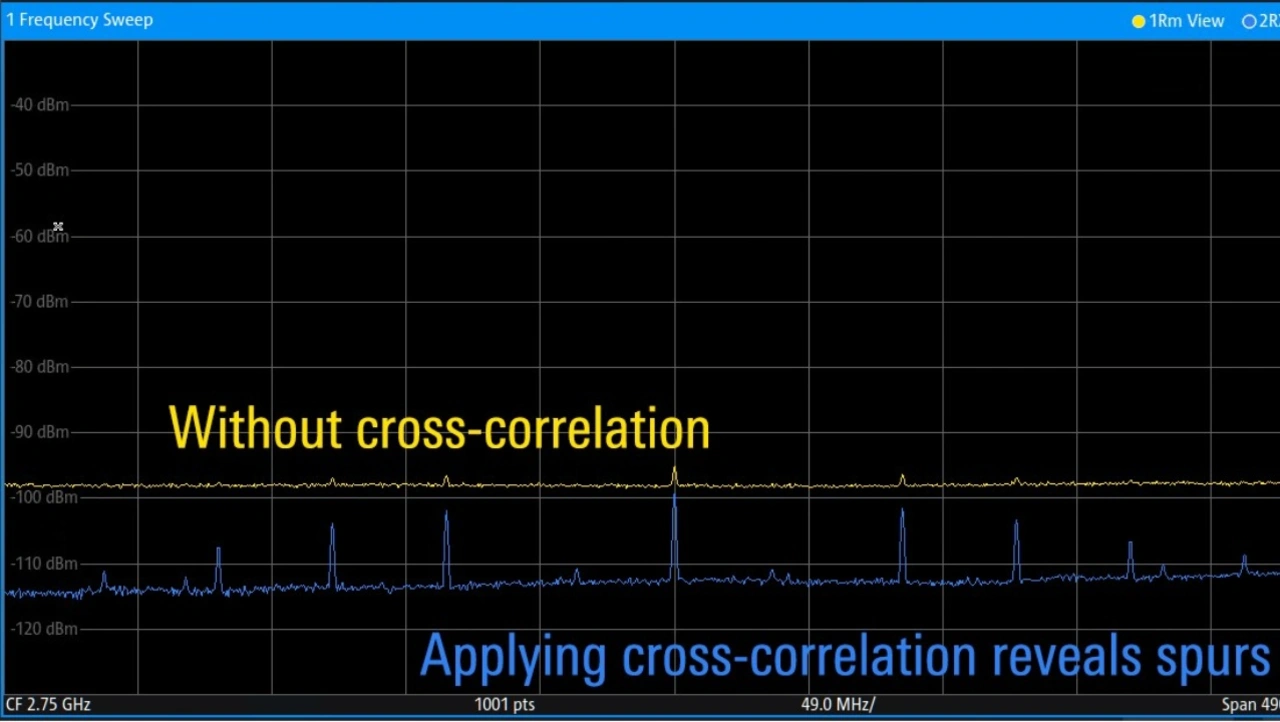

Ein zentraler Aspekt dieser neuen Architektur ist die Möglichkeit, das vom Gerät selbst eingeführte Rauschen zu eliminieren. Die integrierte Kreuzkorrelationstechnologie erlaubt es dem FSWX, sein eigenes Grundrauschen zu unterdrücken und so Signale zu erfassen, die andernfalls übersehen worden wären (Bild 2). Vor allem in der Spektrumanalyse ist diese Fähigkeit alles entscheidend, wenn es auf die Erfassung kleiner Nebenlinien oder schwacher Signale nicht weit über dem thermischen Rauschpegel ankommt. Das Ergebnis ist eine dramatische Verbesserung des Dynamikbereichs, mit der genauere und zuverlässigere Messungen möglich werden.

Jobangebote+ passend zum Thema

Eine weitere wichtige Innovation ist die Multiport-Eingangsarchitektur des FSWX. Durch die Integration mehrerer Eingangstore und interner Signalpfade ermöglicht der FSWX Ingenieuren gleichzeitige Messungen an mehreren Kanälen oder unterschiedlichen Frequenzen. Diese Funktion vereinfacht komplexe Aufbauten, wie sie beispielsweise für Tests von Phased-Array-Antennen erforderlich sind, bei denen eine präzise Phasen- und Amplitudenausrichtung über mehrere Signalpfade unerlässlich ist. Darüber hinaus können Ingenieure jetzt den wechselseitigen Einfluss verschiedener Signale bei unterschiedlichen Frequenzen analysieren, Zeitunterschiede an mehreren Messtoren beurteilen oder Komponenten charakterisieren, indem sie das Breitband-Eingangssignal an einem Tor und das Ausgangssignal am anderen Tor erfassen – alles mit einem einzigen Gerät.

Auch die Vorselektion, bei herkömmlichen Analysatoren oft ein limitierender Faktor, wurde beim FSWX neu konzipiert: Das Gerät verfügt über schaltbare Filterbänke zur Vorselektion und unterdrückt somit unerwünschte Signale und Mischprodukte – so sind saubere und genaue Messungen auch bei höheren Frequenzen sichergestellt. Dies ist besonders vorteilhaft für Anwendungen wie die Breitbandsignalanalyse oder Verstärkercharakterisierung, wo es auf absolute Signalintegrität ankommt.

Neue Messszenarien werden erschlossen

Die praktischen Folgen dieser Innovationen sind weitreichend. Das zeigt sich beispielsweise bei EVM-Messungen, wo dem Signal-Rausch-Verhältnis prinzipielle Grenzen gesetzt sind. Mit herkömmlichen Geräten fällt es Ingenieuren oft schwer, aussagekräftige Ergebnisse zu erzielen – besonders dann, wenn das dem Gerät zugeführte Signal ohnehin schwach ist oder durch den Testaufbau stark gedämpft wird. Mit der Kreuzkorrelationstechnologie wird der Niederleistungsbereich der EVM-Badewannenkurve ausgedehnt, sodass auch unter diesen anspruchsvollen Bedingungen genaue Messungen möglich sind. Darüber hinaus verbessert sich die EVM-Performance im mittleren und hohen Leistungsbereich, wo die Verzerrung des Analysators eingeht, aber durch zusätzliche Dämpfung vermindert werden kann, ohne Verlust des Dynamikbereichs dank Kreuzkorrelation. Auch der negative Einfluss des Phasenrauschens der internen Quellen verschlechtert nicht die EVM aufgrund der Kreuzkorrelation.

Auch Phased-Array-Systeme, ein weiterer anspruchsvoller Anwendungsfall, profitieren erheblich von den Fähigkeiten des FSWX. Diese Systeme, die in Radarsystemen, autonomen Fahrzeugen und fortgeschrittenen Kommunikationssystemen verwendet werden, setzen eine präzise Phasen- und Amplitudenausrichtung über mehrere Kanäle voraus. Die Mehrtor-Architektur des neuen Analysators ermöglicht parallele Messungen von Signalen mit gleichen oder sogar unterschiedlichen Frequenzen und gewährt so Einblicke in Amplituden-, Phasen- und Zeitabweichungen zwischen verschiedenen Antennenports (Bild 3). Diese Funktion vereinfacht nicht nur den Testablauf, sondern führt auch zu höherer Messgenauigkeit.

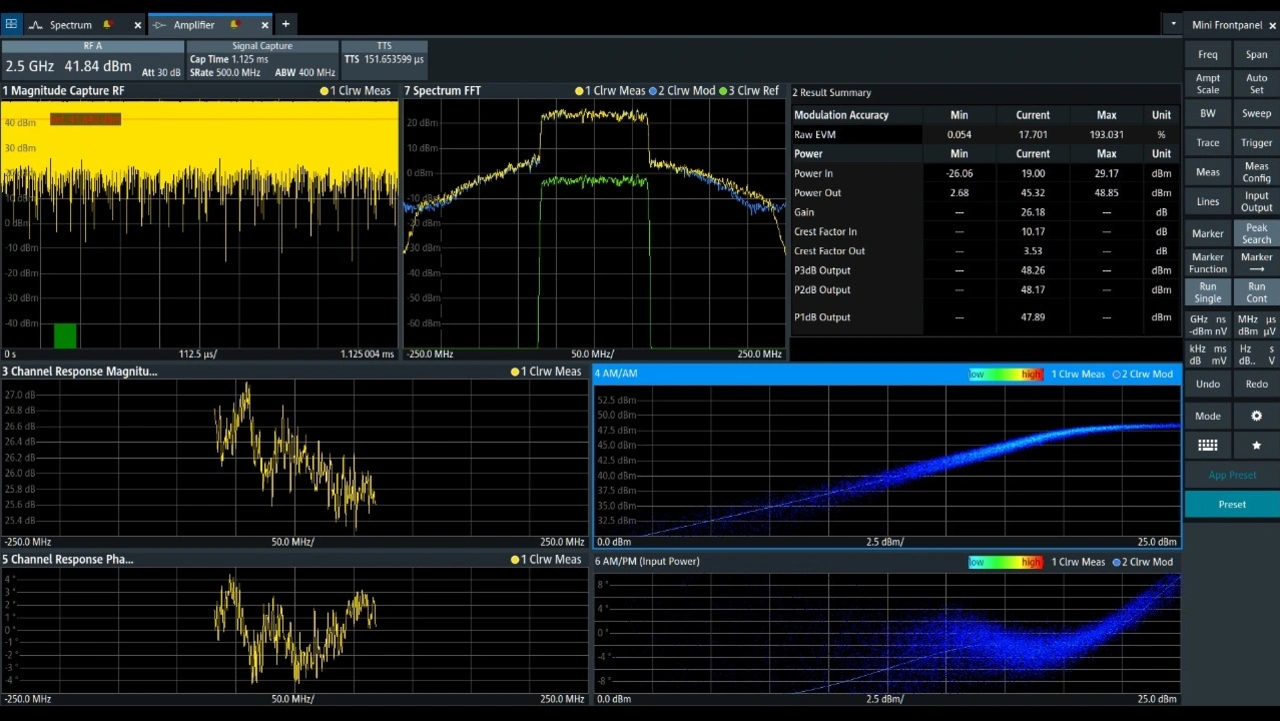

Ingenieure, die Verstärker charakterisieren müssen, profitieren von der simultanen Eingangs- und Ausgangssignalanalyse des FSWX. Durch die Echtzeiterfassung der Eingangs- und Ausgangssignale eines Verstärkers ermöglicht der FSWX die direkte Messung des durch Nichtlinearitäten verursachten Anstiegs der Leistung in den Nachbarkanälen, sowie der AM-AM- oder AM-PM-Umsetzung in der Nähe des Kompressionspunkts (Bild 4). Diese ganzheitliche Betrachtung der Verstärker-Performance vereinfacht den Charakterisierungsprozess und bietet eine gründlichere Analyse.

Auch im Bereich der elektronischen Kampfführung, wo das Erfassen und Analysieren modulierter gepulster Radarsignale entscheidend ist, spielt der FSWX seine Stärken aus. Ingenieure können diese Signale gleichzeitig am Eingang und Ausgang eines Systems z.B. einer DRFM (Digital Radio Frequency Memory) zur Täuschung anderer Radarsysteme erfassen und so Amplituden- und Phasenschwankungen charakterisieren. Die erweiterten Trigger-Optionen des FSWX, einschließlich unabhängiger Frequenzeinstellungen für jeden Empfangspfad, sorgen für noch größere Flexibilität bei diesen Anwendungen.

Measure the Impossible

Rohde & Schwarz leitet mit dem FSWX einen Paradigmenwechsel in der Signal- und Spektrumanalyse ein. Ingenieure erhalten Zugriff auf ein Gerät, das nicht nur heutige Herausforderungen bewältigt, sondern auch für die Aufgaben der Zukunft gerüstet ist. Durch die Kombination einer Mehrtor-Architektur mit Kreuzkorrelationstechnologie und erweiterter Vorselektion ermöglicht der FSWX Messungen, an denen frühere Technik scheiterte. Ganz gleich, ob winzige Signale neben starken Trägern aufzuspüren sind, komplexe Mehrkanalsysteme analysiert werden sollen oder aufwendige Testaufbauten zu vereinfachen sind – mit dem FSWX verschieben Ingenieure die Grenzen des Möglichen.