Entwicklung von Medizingeräten

Home Care: Konzept für ein mobiles Spirometer

Bei Atembeschwerden steht ein Lungenfunktionstest an: Spirometer messen Luftmenge und Atemgeschwindigkeit. Die Medizingeräte für den Praxisgebrauch sind jedoch meist groß und teuer. Ein Konzept zeigt, wie sich ein kleines Home-Care-Spirometer für die Überwachung der Lunge zuhause realisieren lässt.

Unter einem Spirometer versteht man ein medizinisches Gerät, mit dem sich die

Lungenfunktion von Patienten testen lässt. Es ermöglicht die Beurteilung der Atemvolumina und -flüsse, indem es die Menge und Geschwindigkeit der Luft misst, die in die Lunge ein- und ausgeatmet wird. Diese Messungen sind wichtig für die Diagnose und Überwachung von Atemwegserkrankungen wie Asthma, COPD (chronisch obstruktive Lungenerkrankung) und anderen Funktionsstörungen der Lunge. Während es bei der ärztlichen Untersuchung meist um eine grundlegende Diagnose geht, also ob eine Verengung oder Verstopfung der Atemwege vorliegt, steht bei Patienten mit chronischen Atemwegserkrankungen die regelmäßige Überwachung ihrer Lungenfunktion im Vordergrund, um Veränderungen frühzeitig aufzuspüren.

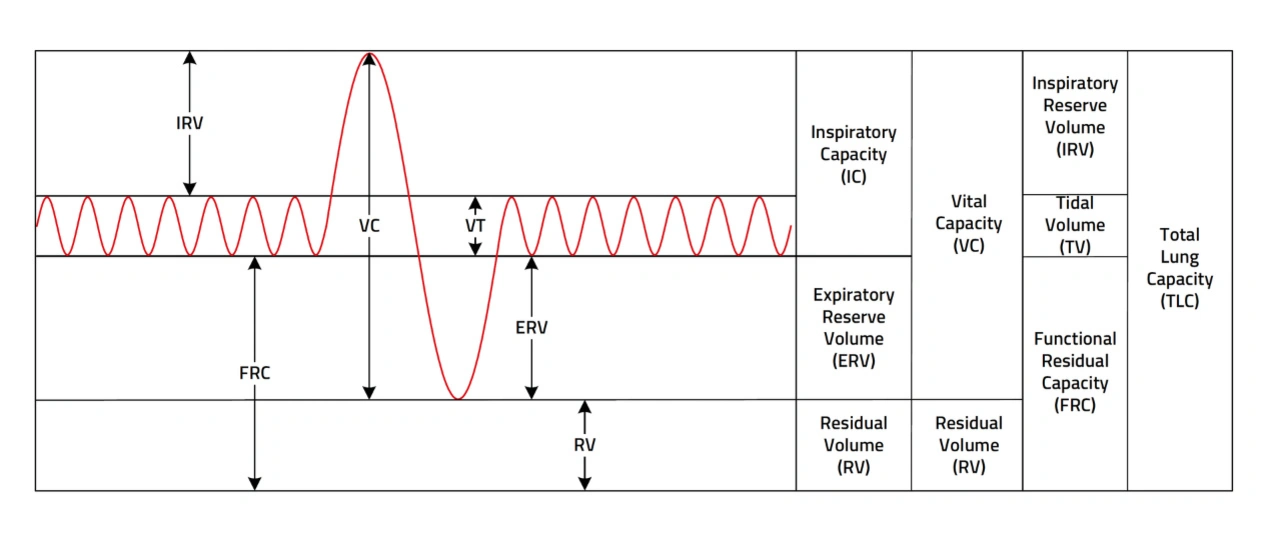

Messung der Lungenvolumina

Bei der Messung der Lungenvolumina sind eine Reihe von Kenngrößen definiert und zu unterscheiden (Bild 1):

- Tidalvolumen (VT): Das Tidalvolumen ist das Volumen der Luft, das während eines normalen Atemzugs ein- oder ausgeatmet wird. Es liegt bei Erwachsenen typischerweise zwischen 500 und 700 ml.

- Inspiratorisches Reservevolumen (IRV): Das inspiratorische Reservevolumen ist die zusätzliche Luftmenge, die nach einer normalen Einatmung maximal eingeatmet werden kann.

- Exspiratorisches Reservevolumen (ERV): Das exspiratorische Reservevolumen ist die zusätzliche Luftmenge, die nach einer normalen Ausatmung maximal ausgeatmet werden kann.

- Vitalkapazität (VC): Die Vitalkapazität ist die Gesamtmenge der Luft, die nach einer maximalen Einatmung maximal ausgeatmet werden kann. Sie ist die Summe aus Tidalvolumen, inspiratorischem Reservevolumen und exspiratorischem Reservevolumen.

- Residualvolumen (RV): Das Residualvolumen ist die Luftmenge, die nach maximaler Ausatmung in der Lunge verbleibt und nicht direkt gemessen, sondern berechnet wird.

- Funktionale Residualkapazität (FRC): Die funktionale Residualkapazität setzt sich aus dem Residualvolumen und dem expiratorischen Reservevolumen zusammen.

- Totale Lungenkapazität (TLC): Die totale Lungenkapazität ist die Gesamtmenge der Luft, die die Lunge nach maximaler Einatmung fassen kann. Sie umfasst das Residualvolumen und die Vitalkapazität.

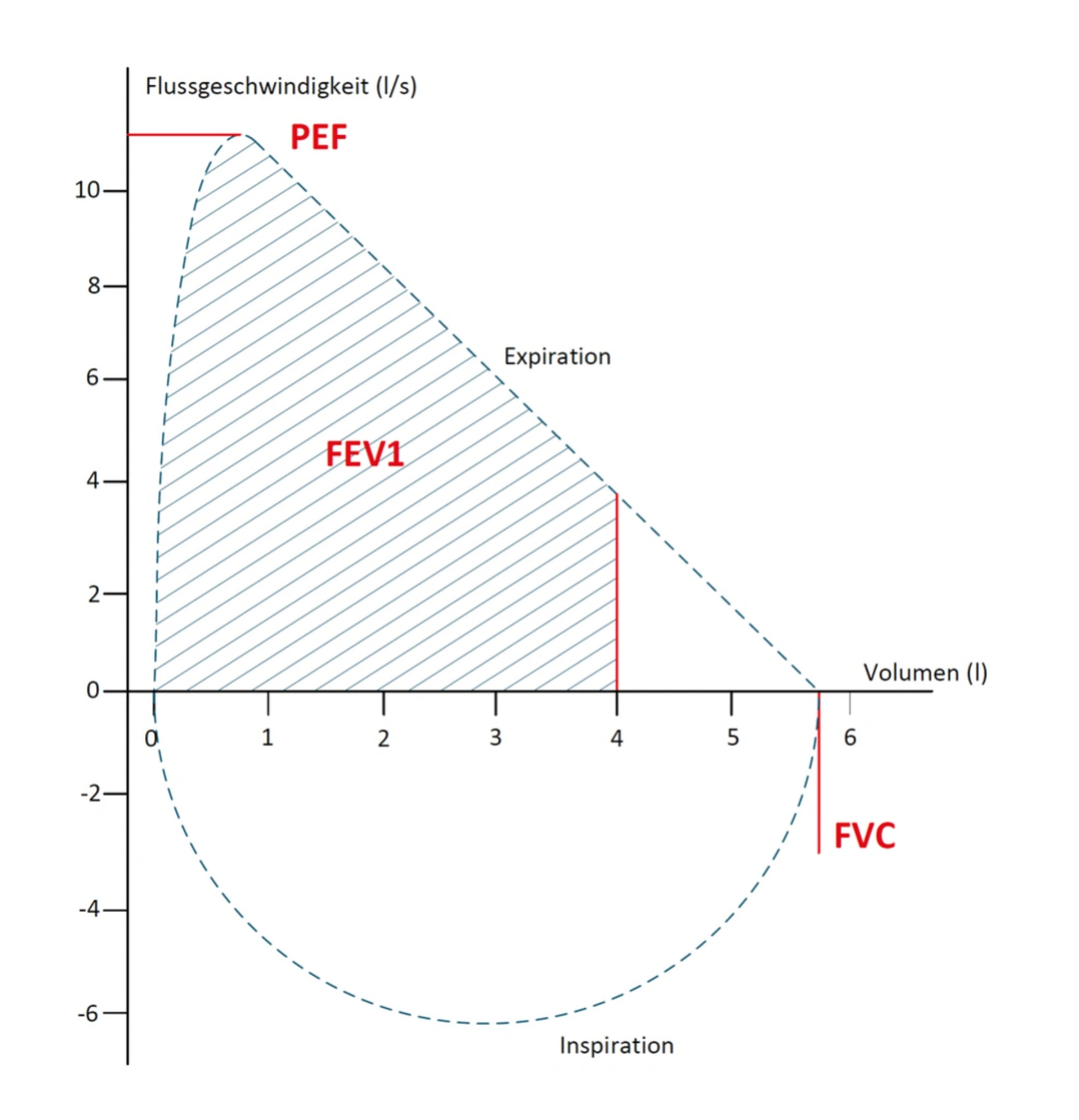

Messung der Atemflussgeschwindigkeit

Neben der Ermittlung der Lungenvolumina spielt auch die zeitabhängige Erfassung der Atemflussgeschwindigkeit eine wichtige Rolle in der Diagnostik. Dabei sind folgende

Messwerte relevant (Bild 2):

- Forcierte Vitalkapazität (FVC): Die forcierte Vitalkapazität ist die Luftmenge, die nach einer maximalen Einatmung so schnell wie möglich ausgeatmet wird.

- Einsekundenkapazität (FEV1): Die Einsekundenkapazität ist die Luftmenge, die in der ersten Sekunde der forcierten Ausatmung ausgeatmet wird. Sie ist ein wichtiger Parameter zur Diagnose obstruktiver Atemwegserkrankungen.

- Peak Expiratory Flow (PEF): Der Peak Expiratory Flow ist der höchste Luftfluss, der bei einer forcierten Ausatmung erreicht wird.

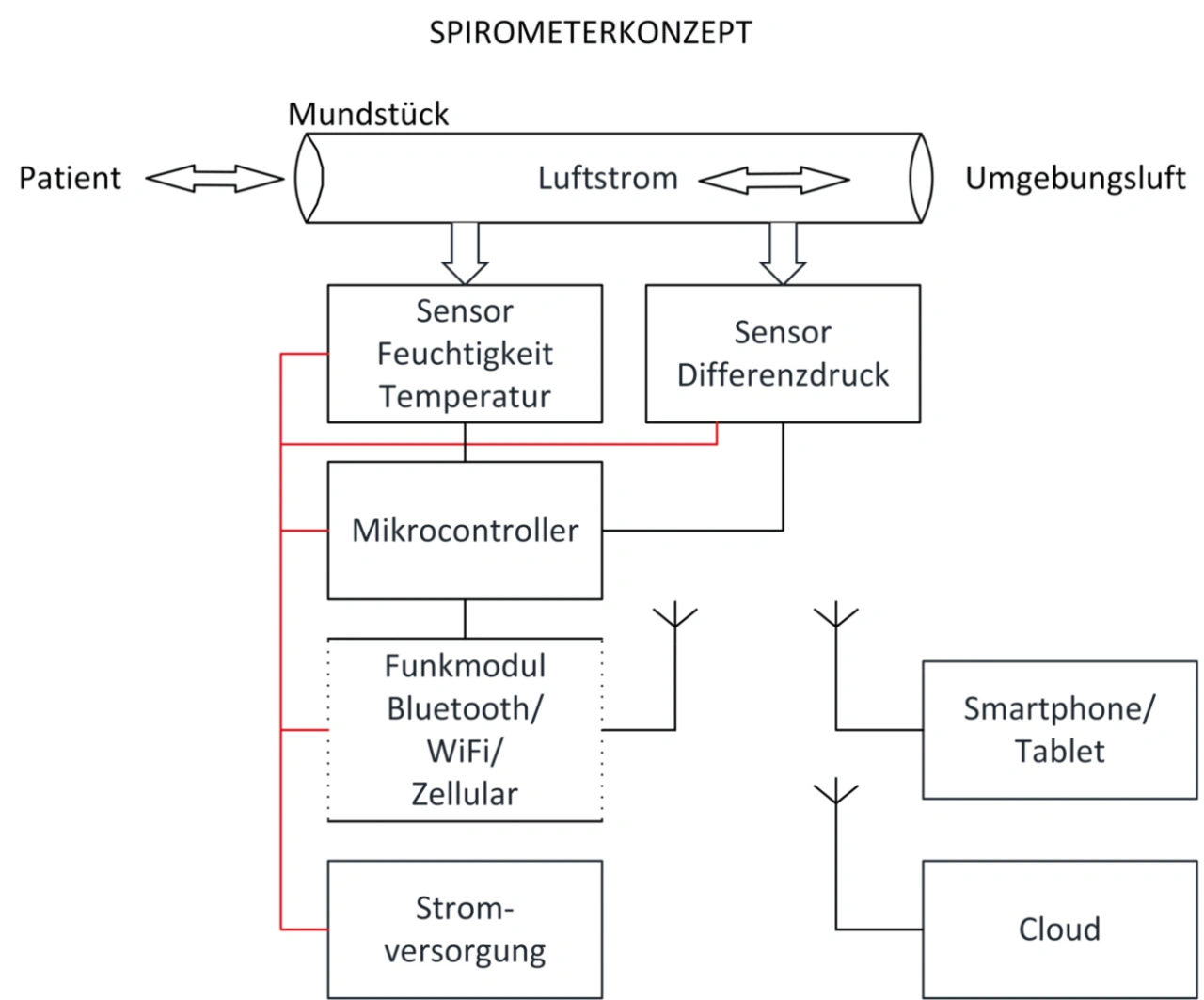

Spirometer-Prinzip

Ein Spirometer besteht typischerweise aus einem Mundstück, in das der Patient ein- und ausatmet, und das mit Sensoren Atemvolumina und -flüsse erfassen kann. Diese werden dann in der Regel von einer elektronischen Schaltung ausgewertet und gespeichert. Anschließend findet eine Visualisierung entweder in einem geräteintegrierten Display oder eine Funkübertragung der Daten per Bluetooth oder WiFi auf ein geeignetes Anzeigegerät wie z. B. ein Smartphone oder Tablet statt. Denkbar ist ebenso die Funkübertragung über das Mobilfunknetz in eine Cloud, auf die beispielsweise der behandelnde Arzt Zugriff haben könnte.

Moderne Spirometer messen dabei in der Regel lediglich die Flussgeschwindigkeit und können dann über Aufintegration auf die Lungenvolumina schließen. Diese als Pneumotachographen bezeichneten Geräte arbeiten häufig nach dem Prinzip der Differenzdruck-Durchflussmesser. Daneben existieren andere Verfahren, wie das Turbinen-Flussmeter oder Ultraschall-Flussmeter. Ein Differenzdruck-Flussmeter bestimmt die Flussgeschwindigkeit über Druckunterschiede im Atemrohr bei der Durchströmung von Lamellen. Es ist anfangs sehr genau, verliert aufgrund von Verschmutzung der Lamellen durch die Feuchtigkeit der Atemluft allerdings an Präzision.

Konzept eines mobilen Spirometers

Nach diesem Exkurs in die Grundlagen wird nun das Konzept eines mobilen Spirometers vorgestellt, das ein Patient typischerweise zur Überwachung der eigenen Lungenfunktion nutzt. Bild 3 zeigt exemplarisch den Aufbau eines mobilen Spirometers mit Komponenten von Würth Elektronik.

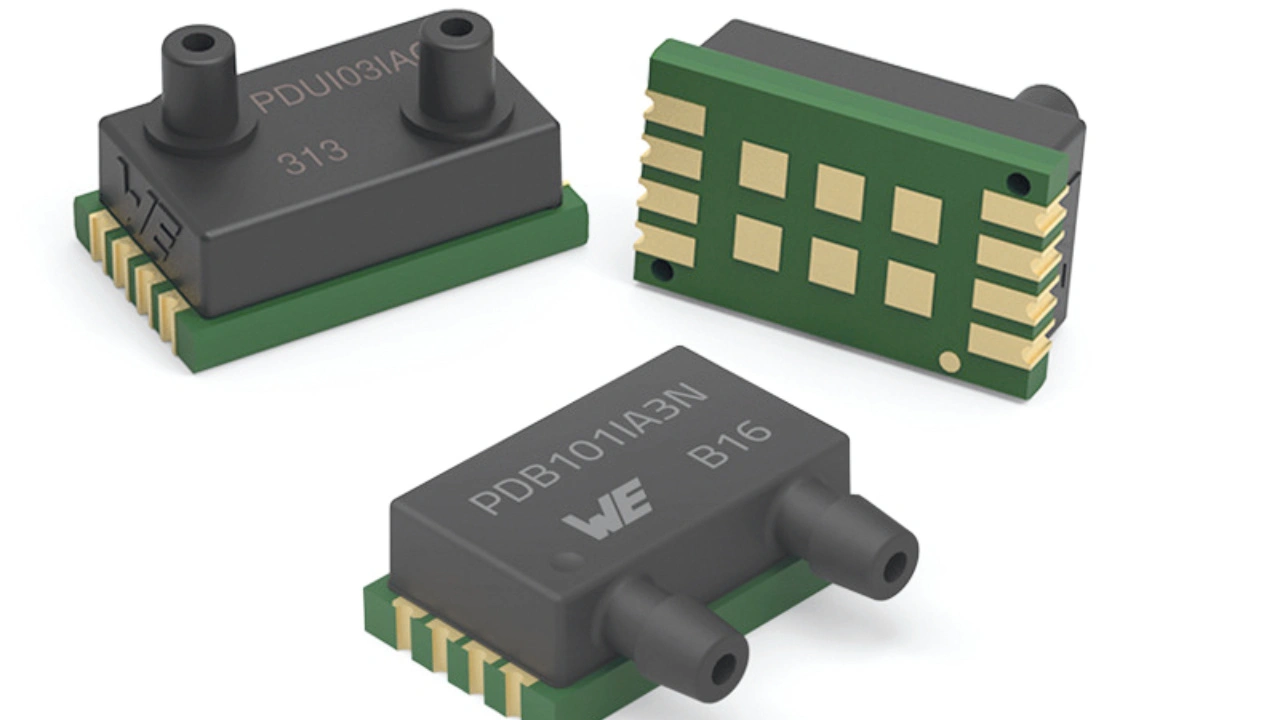

Sensorik

An ein geeignetes Mundstück, über das ein Patient ein- und ausatmet, lässt sich zur Messung und Überwachung des Luftstroms der Differenzdrucksensor WSEN-PDUS anschließen. Der WSEN-PDUS (Bild 4) bietet einen Messbereich von ±10 kPa (±100 mbar) bei einer Auflösung von 15 bit. Mit Abmessungen von 13 x 8 mm2 ist er kompakt genug für den Einbau in ein mobiles Gerät.

Mit dem Feuchtigkeits- und Temperatursensor WSEN-HIDS lässt sich die Feuchtigkeit sowohl in der Atemluft als auch der Umgebungsluft überwachen, um so die Verschmutzung der Lamellen im Atemrohr festzustellen. Der WSEN-HIDS ist mit Abmessungen von 1,5 x 1,5 x 0,5 mm3 sehr klein, gibt Feuchtigkeits- und Temperaturwerte im 16-bit-Format aus und verfügt über eine I2C-Schnittstelle.

Auswertung

Die Auswertung der Sensordaten erfolgt in einem marktüblichen Mikrocontroller, der die ausgewerteten Daten entweder über ein geräteintegriertes Display anzeigen kann, oder die Daten per Funk an ein Smartphone oder Tablet zur Darstellung und Speicherung überträgt.

Funkanbindung

Zur Datenübertragung per Bluetooth LE 5.1 lassen sich wahlweise die Module Proteus-III

oder Proteus-e nutzen. Proteus-III (Bild 5) basiert auf dem Chip nRF52840 von Nordic mit einer Ausgangsleistung von 6 dBm. Über die Bluetooth-Verbindung kann das mobile Spirometer von einem Mobilgerät per App bedient und gesteuert werden. Möglich ist auch das Aufspielen von Firmware-Updates. Proteus-e dagegen basiert auf dem Chip nRF52805 von Nordic mit einer Ausgangsleistung von 4 dBm. Damit kann das mobile Spirometer ebenso vom Mobilgerät per App bedient werden.

Zur Anbindung des mobilen Spirometers an eine Cloud gibt es zwei Möglichkeiten: Mit dem WiFi-Modul Calypso lässt sich das mobile Spirometer beispielsweise in ein WLAN einbinden, das die Daten sowohl lokalen Teilnehmern zur Verfügung stellen als auch per Internetanbindung an eine Cloud weiterleiten kann. Calypso beherrscht die Standards IEEE 802.11b/g/n bei 2,4 GHz, verfügt über eine Ausgangsleistung von 18 dBm und entspricht den neuesten Sicherheitsstandards.

Zur direkten Cloud-Anbindung eignet sich das Mobilfunkmodul Adrastea-I (Bild 6), das die beiden Standards LTE-NB.IoT und Cat.M1 beherrscht und zusätzlich eine

Positionsbestimmung per GNSS erlaubt.

Stromversorgung

Ein mobiles Spirometer benötigt freilich auch eine passende Stromversorgung. Hier kann sich ein Entwickler viel Arbeit sparen, wenn er auf hochintegrierte MicroModule aus der MagI3C-Baureihe von Würth Elektronik zurückgreift. Für ein mobiles Spirometer mit Batteriebetrieb würde sich die MagI3C-VDMM-Serie (Variable step-Down MicroModule) eignen, die mit Eingangsspannungen von 2,5 V bis 36 V arbeiten und typischerweise Ausgangsspannungen von 0,6 bis 6 V liefern können. Die Ausgangsströme bewegen sich dabei zwischen 0,3 und 6 A.

Die Lunge mobil überwachen

Mit einem digitalen Spirometer in Handheld-Gerätegröße ist es möglich, die Lunge sehr gut kontrolliert zu Hause zu trainieren und ihre Funktion zu überwachen. Alle Vorgänge werden durch eine App auf dem mobilen Gerät des Patienten dargestellt, optional in die Cloud weitergeleitet, und der Trainingsfortschritt wird ebenfalls dokumentiert. (uh)