2D-Kurzschlussdetektion schützt IGBTs

Kurzschluss schneller erkennen

Fortsetzung des Artikels von Teil 1

Digitale Kurzschlusserkennung

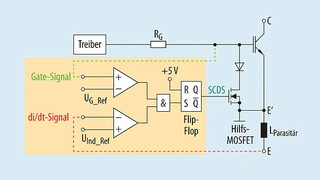

Da die 2D-Kurzschlussdetektion mit der digitalen Auswertung direkt messbarer Größen arbeitet, sind die Implementierung der Detektionsschaltung und die Kontaktierung an das Leistungsmodul sehr einfach. Bild 3 zeigt die Prinzipschaltung der 2D–Detektion (grau hinterlegt) zusammen mit dem ersten Prototyp. Neben der direkt messbaren Gate-Spannung kann das zusätzlich benötigte di/dt-Verhalten als proportionale Spannung über der parasitären Induktivität zwischen Kelvin- und Hauptemitter des IGBT gemessen werden, sodass für die Kontaktierung der 2D-Kurzschlussüberwachung die Standardanschlüsse eines IGBT-Moduls verwendet werden können.

Jobangebote+ passend zum Thema

Digitale Kurzschlusserkennung Bilder 3 bis 7

Das gleichzeitige Überschreiten beider Referenzspannungen wird durch ein Und-Gatter registriert, dessen Ausgangssignal ein Flip-Flop aktiviert, das dann das Kurzschlussdetektionssignal (SCDS = Short Circuit Detection Signal) bereitstellt. Mit Hilfe des Kurzschlussdetektionssignals können nun entsprechende Maßnahmen eingeleitet werden, um den IGBT aus dem Kurzschluss abzuschalten. Eine sehr einfache, schnelle und effektive Abschaltmethode ist das Einschalten eines Hilfs-MOSFET, der parallel zur Gate-Emitter-Strecke des IGBT geschaltet wird. Dadurch kann die Gate-Spannung bereits einige Nanosekunden nach der Fehlerdetektion verringert und der IGBT kontrolliert abgeschaltet werden – noch bevor der IGBT-Treiber eine Notabschaltung durchführt.

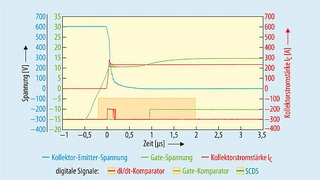

Zur Anpassung des 2D-Detektionsbereichs an den jeweiligen zu schützenden IGBT müssen die beiden Referenzwerte so eingestellt werden, dass der Detektionsbereich während des dynamischen Einschaltens und des leitenden Betriebs nicht erreicht wird. Bild 4 verdeutlicht dies anhand eines Einschaltvorgangs, bei dem die Zeitverläufe der digitalen Ausgangssignale der beiden Komparatoren gezeigt sind, die hier einen zeitlichen Abstand von ca. 800 ns haben.

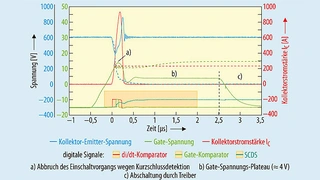

Die Schnelligkeit der 2D-Kurzschlussdetektion verdeutlicht Bild 5, in dem die Spannungs- und Stromverläufe eines normalen Einschaltvorgangs (unterbrochene Linien) mit denen eines niederinduktiven Kurzschlussfalls 1 mit aktivierter 2D-Kurzschlussüberwachung verglichen werden. In den digitalen Ausgangssignalen der Komparatoren ist das gleichzeitige Überschreiten beider Referenzspannungen zu erkennen, sobald die Gate-Spannung im Kurzschlussfall deutlich über das Niveau des Millerplateaus steigt. Das somit ausgelöste Detektionssignal schaltet den Hilfs-MOSFET ein, sodass die Gate-Spannung noch deutlich vor Erreichen ihrer Maximalspannung (typ. 15 V) wieder verringert und der Einschaltvorgang im Ansatz abgebrochen wird. Dass die 2D-Kurzschlussüberwachung nicht nur zur Detektion besonders niederinduktiver Kurzschlussfälle geeignet ist, zeigt Bild 6.

Hier wird die Reaktion der Schaltung getestet, wenn der IGBT auf eine so hohe Kurzschlussinduktivität einschaltet, dass diese im Fehlerfall die komplette Zwischenkreisspannung übernimmt und der IGBT, wie bei einem normalen Einschaltvorgang, in den leitenden und gesättigten Zustand übergeht. Eine Entsättigungsüberwachung würde das Einschalten auf diese hohe Kurzschlussinduktivität nicht detektieren und den Fehlerfall erst bemerken, wenn der zu schnell steigende Strom die Entsättigungsgrenze erreicht. Da die 2D-Kurzschlussüberwachung in der Lage ist, von Beginn an die zu hohe Stromanstiegsgeschwindigkeit durch die hochinduktive Kurzschlussinduktivität zu registrieren, kann spätestens bei dem Erreichen der gleichzeitig hohen Gate-Spannung ein normaler Einschaltvorgang ausgeschlossen werden. Dadurch ist es möglich, den Fehlerfall bereits vor Erreichen des Nennstromes zu detektieren und abzuschalten.

Wird beim Einschalten auf einen Kurzschluss (Kurzschlussfall 1) der Stromanstieg durch die steigende Gate-Spannung bestimmt, so begrenzt den Stromanstieg in einem niederinduktiven Kurzschlussfall 2 nur noch die Kurzschlussinduktivität. Da der IGBT während des eintretenden Fehlerfalls mit maximaler Gate-Spannung im leitenden Zustand ist, werden sehr hohe Stromgradienten erreicht, die den IGBT kurz nach dem Eintreten des Kurzschluss-ereignisses in die Entsättigung treiben. Die 2D-Kurzschlussüberwachung kann diesen Fehlerfall besonders schnell registrieren, da zum Erreichen des Detektionsbereiches im eingeschalteten Zustand nur noch ein unzulässig hoher Wert für die Stromanstiegsgeschwindigkeit gemessen werden muss. Somit ist die 2D-Kurzschlussüberwachung in der Lage, bedingt durch die Laufzeit der Logik-Gatter, den Fehler ca. 10 ns nach dessen Eintreten zu registrieren und mit der Notabschaltung zu beginnen. Bild 7 demonstriert diese extrem schnelle Fehlerdetektion anhand eines nachgestellten Kurzschlussfall-2-Ereignisses mit einer Kurzschlussinduktivität von ca. 1 μH.

Vergleich mit anderen Kurzschlussdetektionsmethoden

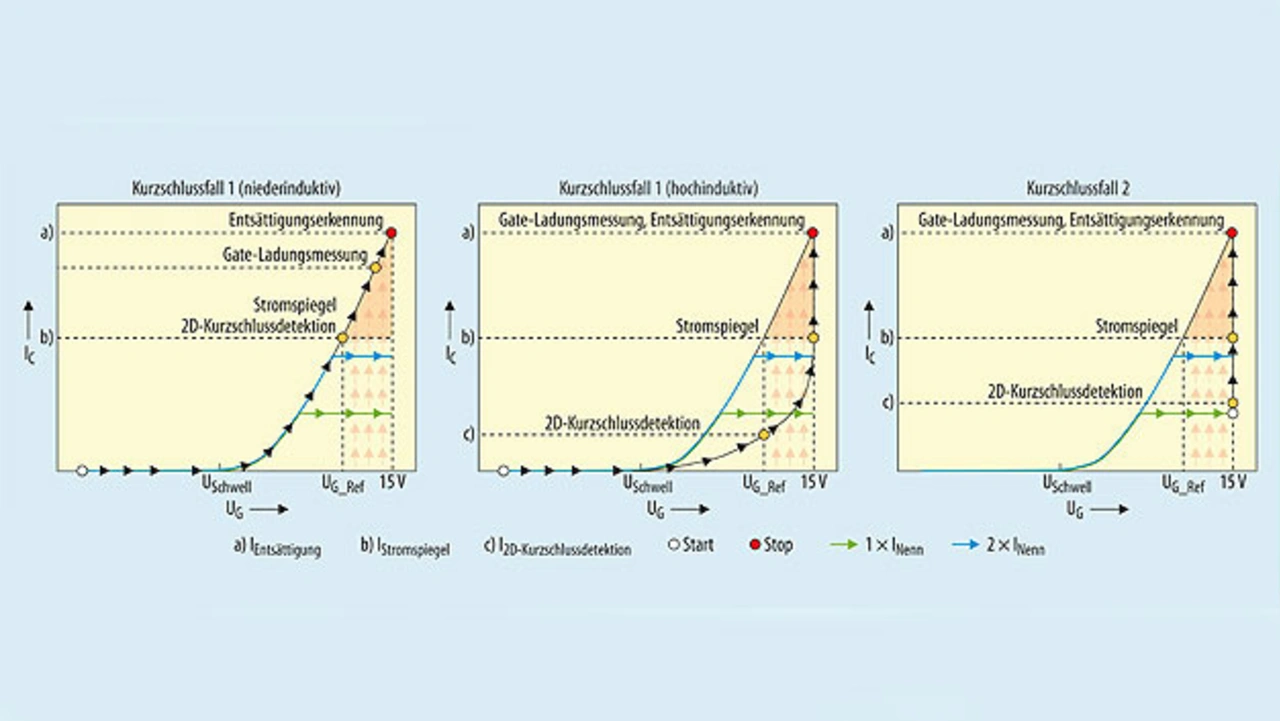

Damit die vorgestellte 2D-Kurzschlussüberwachung mit den anfangs vorgestellten Standardmethoden der Kurzschlussdetektion in den unterschiedlichen Fehlerfällen bezüglich der Detektionszeit und des damit verbundenen maximalen Fehlerstromes verglichen werden kann, wird die Transkonduktanzcharakteristik des zu schützenden IGBT genutzt (Bild 8). In dieser Darstellung können die Trajektorien normaler Einschaltvorgänge mit denen verschiedener Fehlerfälle verglichen werden und qualitativ die Detektionszeitpunkte der Methoden dargestellt werden. Der Detektionsbereich des Stromspiegels ist durch die rote Fläche gekennzeichnet. Der Detektionsbereich der 2D-Kurzschlussüberwachung ist durch die roten Pfeile dargestellt, die kennzeichnen, dass eine dynamische Stromerhöhung bei einer gleichzeitig hohen Gate-Spannung für den Normalbetrieb verboten ist. Die grüne und blaue Trajektorie zeigen den Verlauf, wie sich ein normaler Einschaltvorgang auf den einfachen und doppelten Nennstrom in dieser Grafik darstellen lässt. Beide Trajektorien erreichen nicht den Detektionsbereich des Stromspiegels und bewegen sich bei hohen Gate-Spannungen nur senkrecht zu den eingezeichneten Pfeilen, sodass keine der beiden Detektionsmethoden einen Fehler registriert.

Liegt ein niederinduktiver Kurzschlussfall 1 (Bild 8 links) vor, so durchläuft der IGBT alle Punkte der schwarzen Trajektorie. Die Stromwerte, zu denen eine Detektionsmethode den Fehler anzeigt, sind gelb markiert. Auf diese Weise lässt sich zeigen, dass die 2D-Kurzschlussüberwachung und der Stromspiegel einen niederinduktiven Kurzschlussfall 1 am schnellsten erkennen können, gefolgt von der Gate-Ladungs-Messung und der Entsättigungserkennung.

Die Trajektorie eines hochinduktiven Kurschlussfall 1 (Bild 8 Mitte) verläuft hingegen nicht mehr auf der Transkonduktanzkennlinie, wodurch der 2D-Detektionsbereich bereits bei deutlich kleineren Stromstärken gekreuzt wird und für diesen Fall der Fehler deutlich vor dem Stromspiegel erkannt wird.

Wie bereits beschrieben befindet sich der Startpunkt der Trajektorie für einen Kurzschlussfall 2 (Bild 8 rechts) bereits im Detektionsbereich der 2D-Kurzschlussüberwachung, sodass der Fehler zeitgleich mit dem Eintreten der hohen positiven Stromänderung deutlich vor den anderen Methoden detektiert werden kann.

Mit der 2D-Kurzschlussdetektionsmethode steht eine neuartige Möglichkeit der Kurzschlussüberwachung für IGBTs zur Verfügung, welche viele Vorteile bisheriger Methoden vereint. Da das Detektionsprinzip nicht auf den Entsättigungsprozess des IGBT angewiesen ist und ein eintretender Fehlerfall mit erfolgreicher Kurzschlussdetektion und Notabschaltung somit eine deutlich geringere thermische Belastung für den IGBT darstellt, ist die 2D-Kurzschlussüberwachung eine geeignete Methode für moderne Leistungstransistoren mit erhöhten Kurzschlussschutzanforderungen.

Der Autor

| Dipl.-Phys. Stefan Hain |

|---|

| arbeitet seit 2011 am Lehrstuhl für Mechatronik der Universität Bayreuth unter der Leitung von Prof. Dr.-Ing. Mark-M. Bakran. In der Forschung beschäftigt er sich dabei mit neuartigen induktiven Stromsensoren, der Charakterisierung moderner Halbleiterbauelemente sowie dem Kurzschlussschutz für spätentsättigende IGBTs. |

stefan.hain@uni-bayreuth.de

- Kurzschluss schneller erkennen

- Digitale Kurzschlusserkennung