EU-Projekt »Ions4Set«

Helmholtz-Zentrum koordiniert Arbeit an Einzelelektronen-Transistor

Fortsetzung des Artikels von Teil 1

Demonstrator mit zwei Transistoren

»Unser Transistor hat die Form einer Nano-Säule. Außerdem haben wir einen Mechanismus entdeckt, der dafür sorgt, dass sich die erforderlichen Quantenpunkte quasi wie von selbst bilden«, sagt Dr. Karl-Heinz Heinig, Initiator des neuen EU-Projekts. »Wir stellen rund 20 Nanometer schlanke Säulen aus Silizium her, in die eine sechs Nanometer dünne Scheibe aus dem Isolator Siliziumdioxid eingebettet ist. Durch den Beschuss der Nano-Säule mit schnellen geladenen Teilchen werden Siliziumatome in den Isolator hineingestoßen. Erhitzt man die Strukturen anschließend stark, finden sich die Atome in der Mitte der isolierenden Scheibe zu einem einzelnen Silizium-Quantenpunkt zusammen.«

Um milliardenfach wiederholbar und zuverlässig SET-Bauteile aus Nano-Säulen herstellen zu können, haben sich im Projekt führende europäische Forschungseinrichtungen sowie die Großen der Halbleiterbranche – Globalfoundries, X-FAB, STMicroelectronics – zusammengetan.

Demonstrator mit zwei Transistoren

Jobangebote+ passend zum Thema

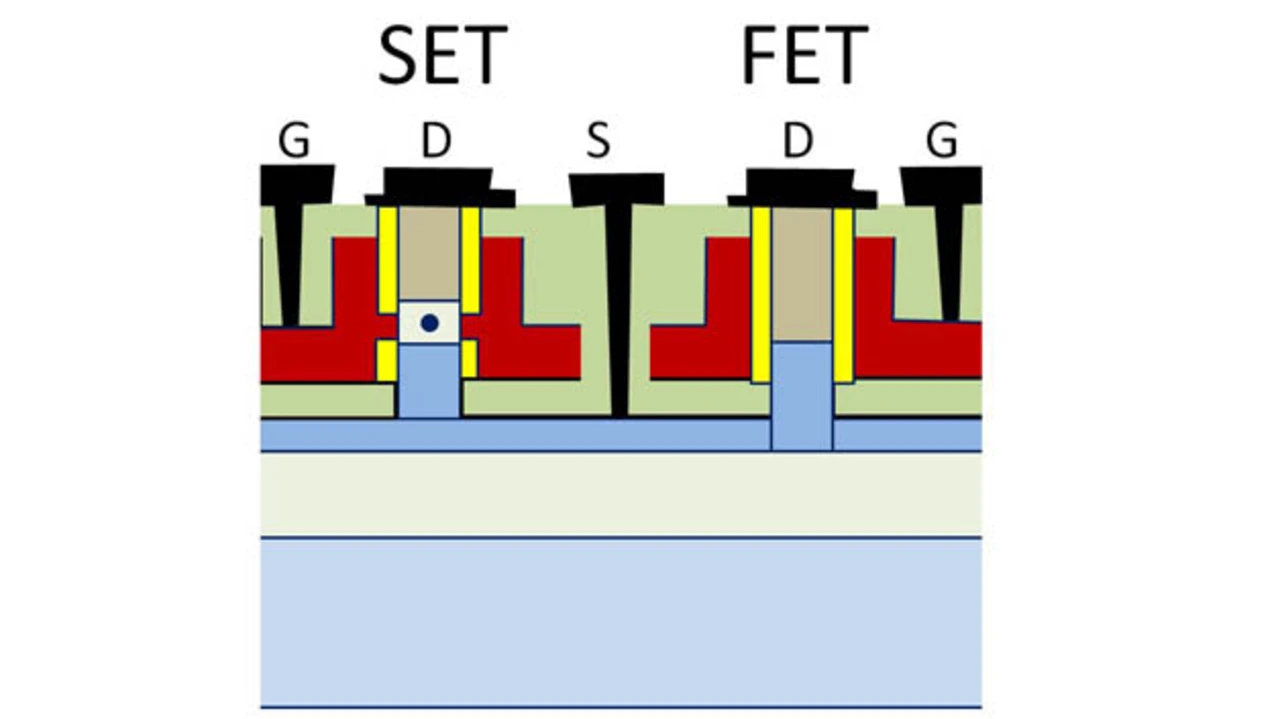

Während CEA-Leti, ein französisches Forschungsinstitut für Mikroelektronik, mit der notwendigen Präzision die Nano-Säulen herstellt, soll das spanische Mikroelektronik-Zentrum in Barcelona (CSIC) den Demonstrator bauen, der den Abschluss des vierjährigen EU-Projekts bildet. Allerdings ist die Aufgabe, die sich die Forscher gestellt haben, eigentlich noch viel komplizierter. Der Demonstrator darf nicht lediglich aus Einzelelektronen-Transistoren bestehen, die bei Raumtemperatur die logischen Operationen ausführen. Daneben sind noch klassische Feldeffekttransistoren erforderlich, ebenfalls in Form von Nano-Säulen. Der Grund: Die stromsparenden Einzelelektronen-Transistoren verfügen über zu wenig Energie, um mit der Welt außerhalb des eigenen Chips zu interagieren. Deshalb muss der Chip neben vielen SET-Säulen einige FET-Säulen enthalten, damit diese die Ergebnisse der SET-Operationen an andere Chips oder Geräte weitergeben können.

»Wir sind überzeugt, dass wir das neue Projekt zum Erfolg führen werden«, ist Dr. Heinig optimistisch. »Einerseits bauen wir auf Erkenntnissen aus einem vorigen EU-Projekt mit Computerchip-Produzenten auf, andererseits konnten wir die führenden Forschungseinrichtungen auf diesem Gebiet als Partner gewinnen.« Und nicht zuletzt sollen die Stärken des Ionenstrahlzentrums am HZDR zum Tragen kommen, wenn es um die zentralen Prozessschritte für die Herstellung von Einzelelektronen-Transistoren geht: eine langjährige Erfahrung in der Materialforschung, eine breite Palette von Ionenbeschleunigern sowie modernste physikalische Verfahren der Analytik. »Unsere Herstellungstechnik kann nach erfolgreichem Abschluss des Projekts von der Mikroelektronik-Industrie sehr einfach übernommen werden, da die Lösung die volle Kompatibilität mit der CMOS-Technologie gewährleistet«, betont Dr. Heinig.

- Helmholtz-Zentrum koordiniert Arbeit an Einzelelektronen-Transistor

- Demonstrator mit zwei Transistoren