Netzfilter

EMV-Störungen von Schaltnetzteilen minimieren

Fortsetzung des Artikels von Teil 1

Entwurf eines Netzfilters

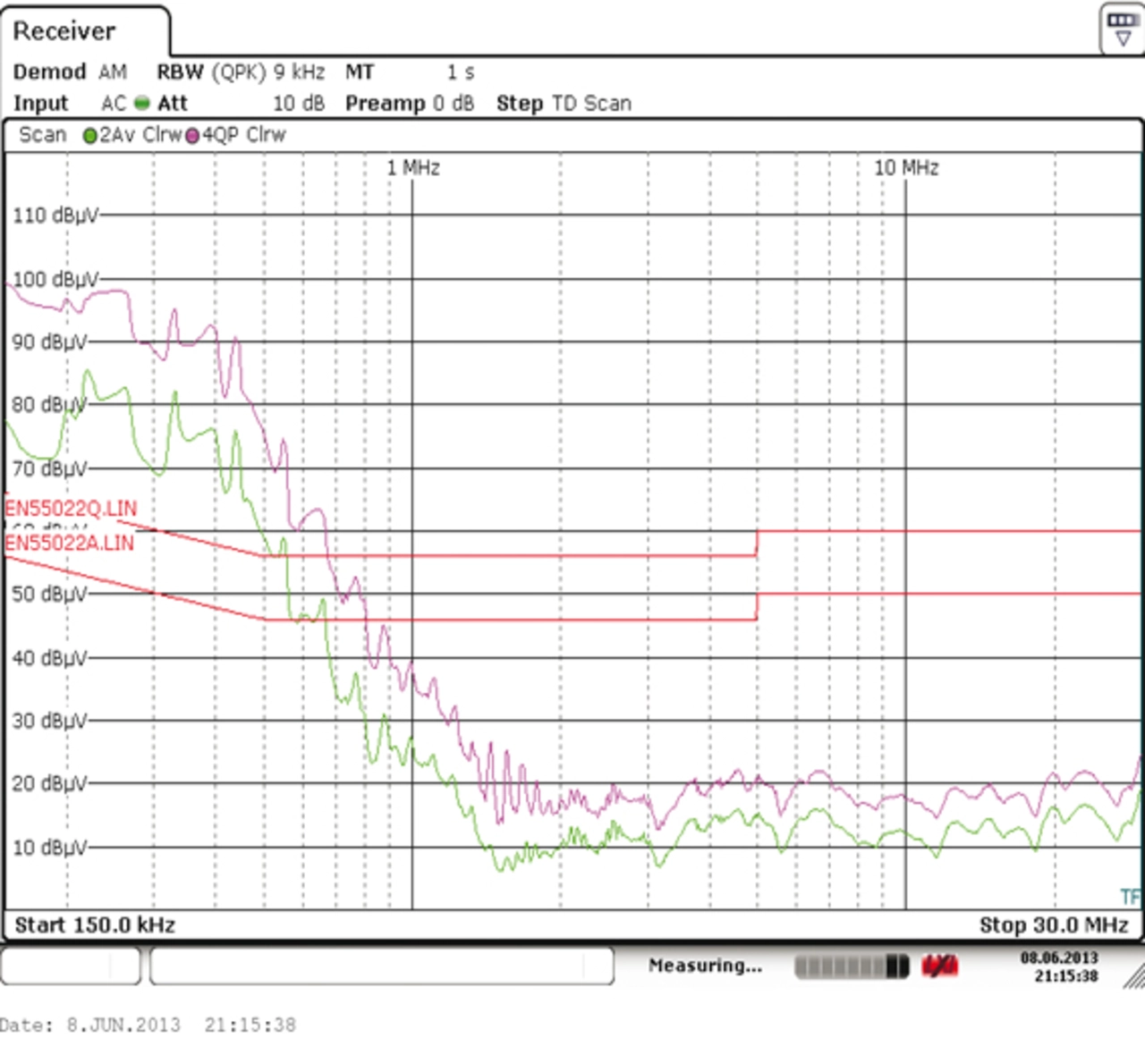

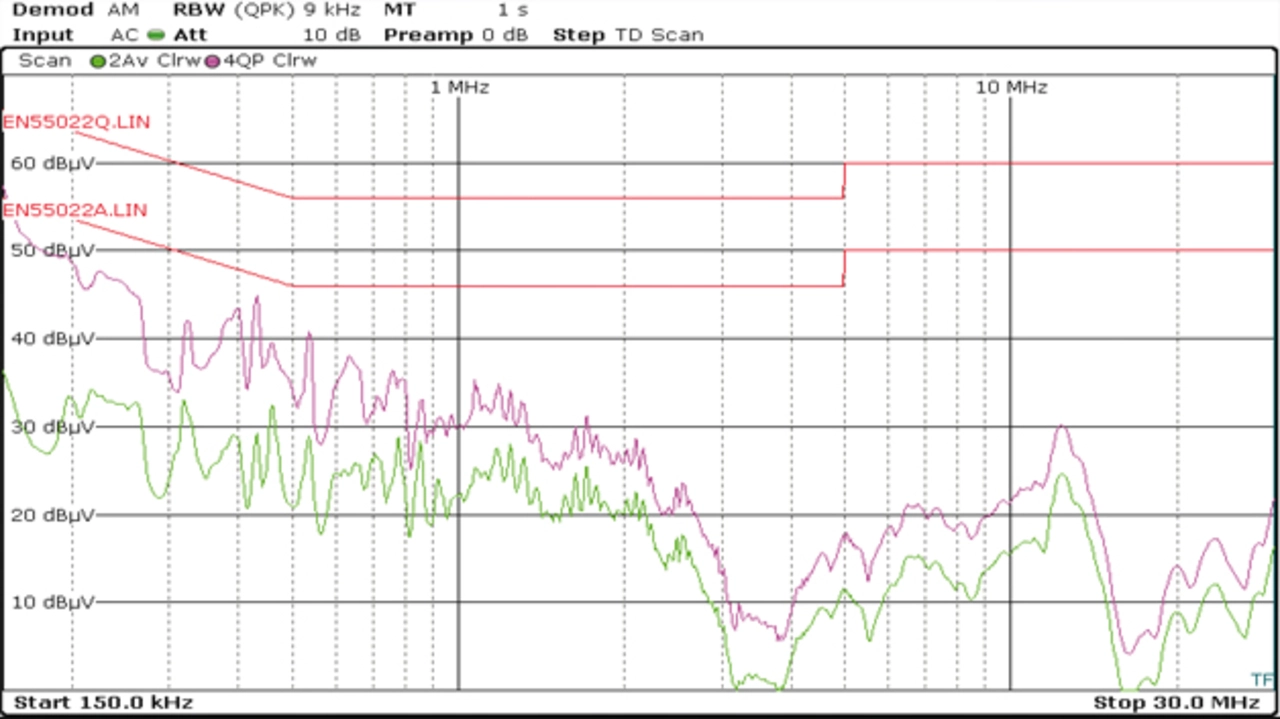

Ergebnis der Berechnung ist, dass mit einer hohen Störaussendung zu rechnen ist. Beispielweise kann hier zur Bewertung der Störaussendung die Produktfamiliennorm EN 55022 herangezogen werden. Sie definiert im Frequenzbereich von 0,15 MHz bis 0,5 MHz einen zulässigen Störpegel von 66 dBµV bis 56 dBµV des Quasi-Peaks.

Bild 2 zeigt das Ergebnis der Messung der leitungsgebundenen Funkstörspannung dieses Schaltnetzteils ohne Netzfilter. Deutlich zu erkennen ist, dass das Schaltnetzeil ein Netzfilter benötigt.

Entwurf eines Netzfilters

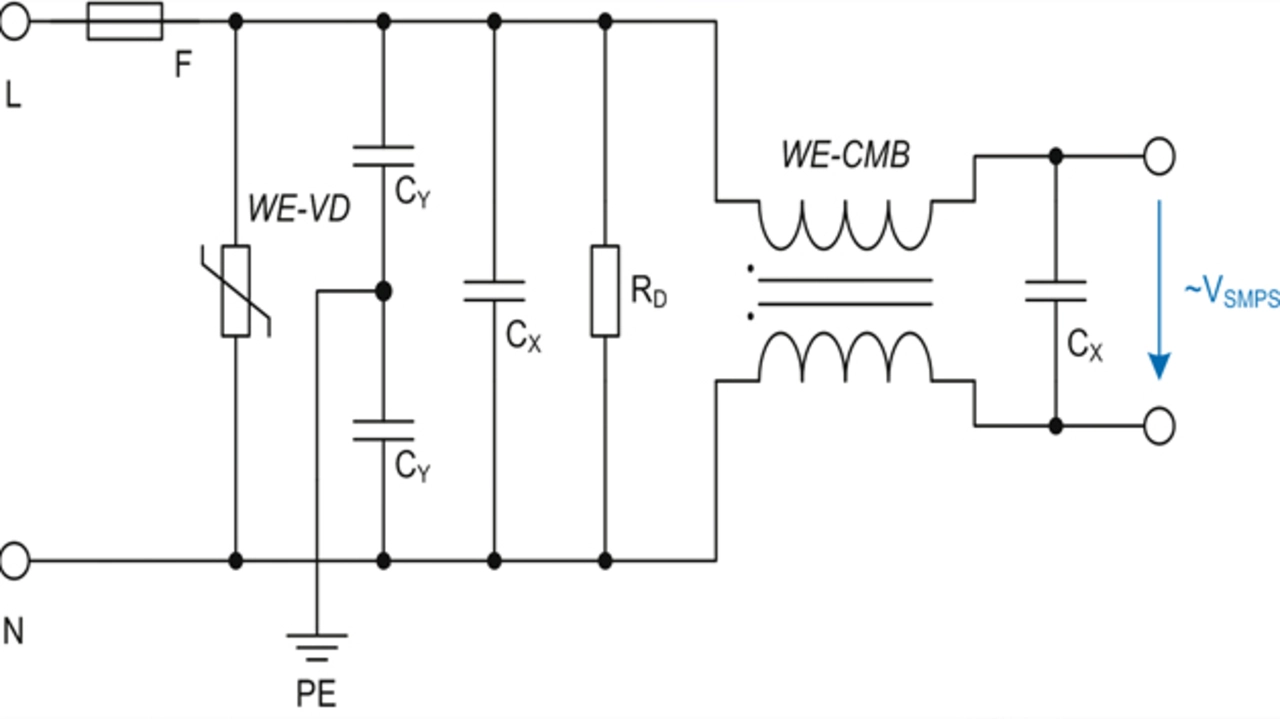

Bild 3 zeigt den schematischen Aufbau eines einfachen Einphasennetzfilters. Für deren Aufbau bietet Würth Elektronik in verschiedenen Bauformen Netzdrosseln an, zum Beispiel die »WE-CMB«-Serie.

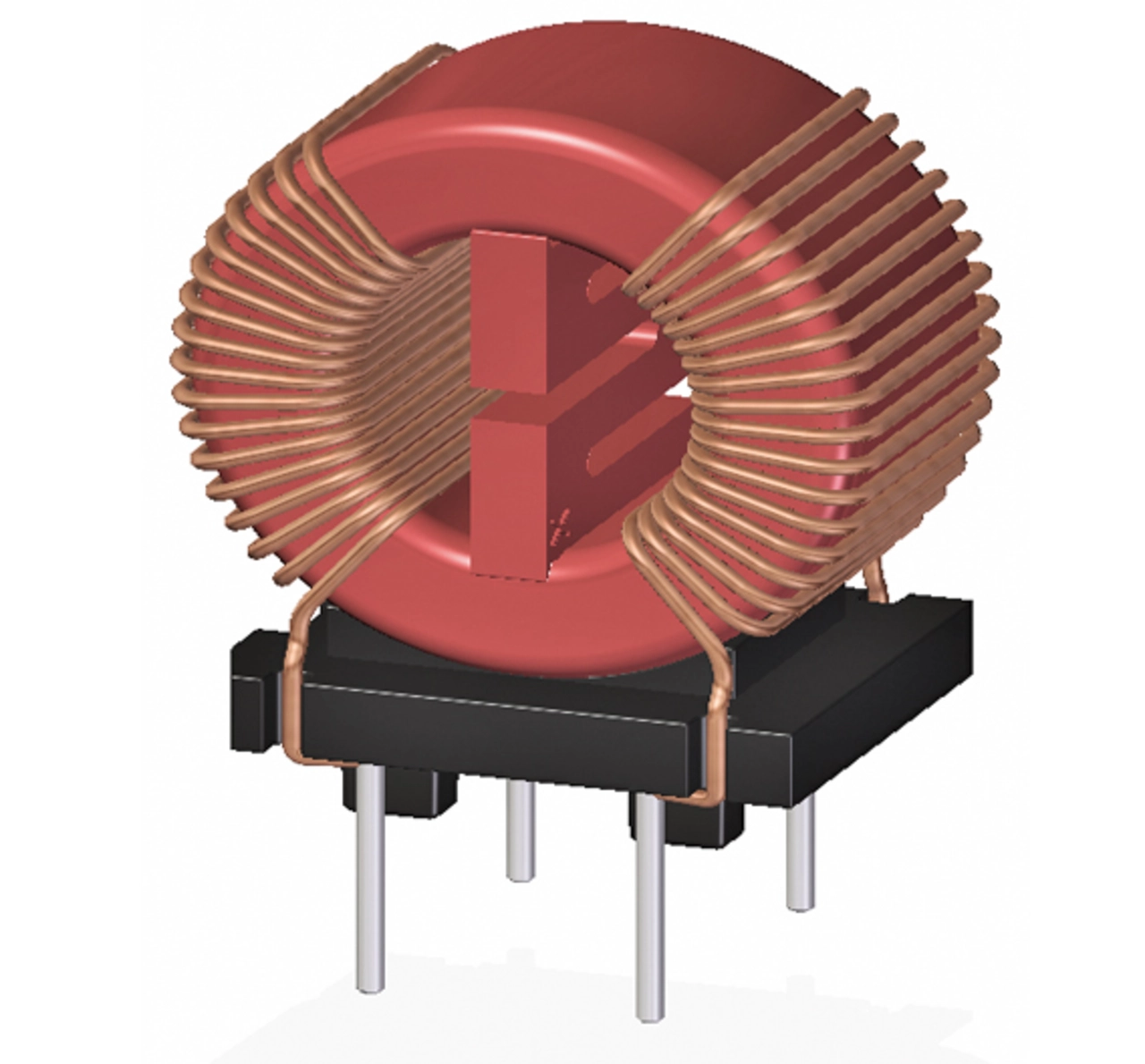

Im Prinzip besteht eine Netzdrossel aus einem MnZn-Ringkern, auf dem zwei Wicklungen geometrisch getrennt und gegensinnig aufgewickelt sind (Bild 4). Das Bauteil wirkt in diesem Fall wie eine Filterspule, die dem Strom entgegenwirkt und dessen Amplitude reduziert.

Weil das hier verwendete Schaltnetzteil mit einer recht geringen Taktfrequenz schaltet, sollte eine Gleichtaktdrossel mit möglichst geringer Eigenresonanzfrequenz (Self Resonance Frequency, SRF) im untersten Frequenzbereich eingesetzt werden. Denn eine geringe SRF bewirkt eine hohe Einfügedämpfung im unteren Frequenzbereich. Passend hierzu wurde eine WE-CMB der Bauform XS von 39 mH gewählt.

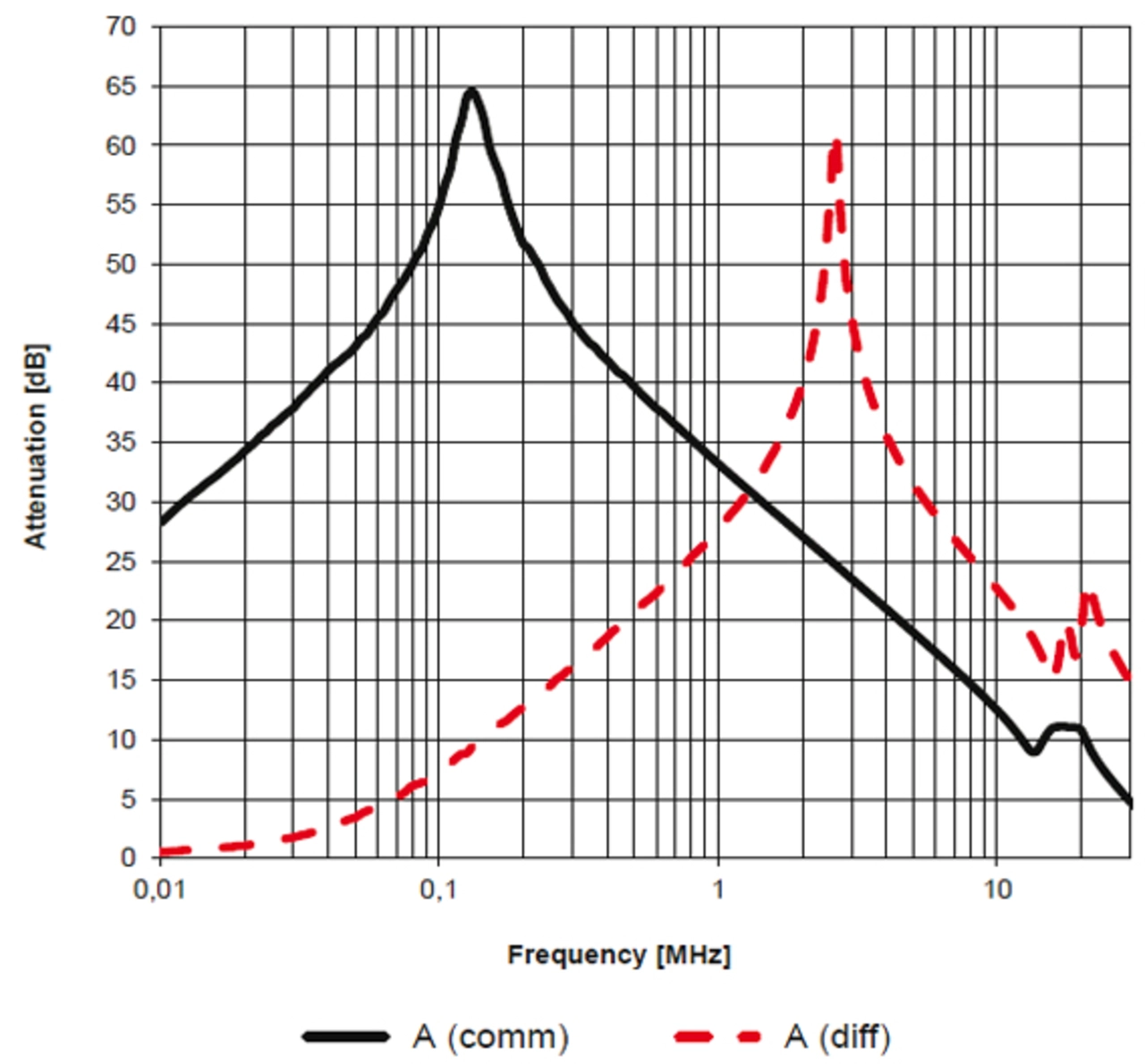

Bild 5 zeigt die Kennlinie ihrer Einfügedämpfung im 50-Ω-System. In der Einfügedämpfung unterscheidet man stets zwischen der Gleichtakt- (schwarze Linie) und Gegentaktunterdrückung (rote gestrichelte Linie). Die Netzdrossel WE-CMB erreicht im Gleichtaktbetrieb ihre höchste Einfügedämpfung bei 150 kHz. Diese Dämpfung fällt jedoch mit steigender Frequenz.

Weil der Netzfilter Störungen bis zu 30 MHz unterdrücken soll, werden im weiteren X- und Y-Kondensatoren benötigt (Bild 3). Um Gegentaktstörungen von der Netzseite und dem Schaltnetzteil zu blocken, wird sowohl vor als auch nach dem Netzfilter ein X-Kondensator platziert. Mit ihrer Streuinduktivität bildet die WE-CMB in Kombination mit dem X-Kondensator einen Tiefpassfilter, der Gegentaktstörungen und folgend die Gleichtaktstörungen reduziert. Exemplarisch wurden hier zwei X-Kondensatoren mit einem Wert von 330 nF gewählt. Ihre SRF liegt bei circa 2 MHz.

Aus Sicherheitsgründen ist auf der Netzseite parallel zum X-Kondensator ein Widerstand zu platzieren, um den Kondensator zu entladen, wenn das Schaltnetzteil vom Netz getrennt wird. Zusätzlich sollte vor dem Netzfilter ein Varistor gesetzt werden, damit transiente Überspannungen vom Netz kurzgeschlossen werden. Hierfür eigenen sich beispielsweise Scheibenvaristoren aus der Serie »WE-VD« von Würth Elektronik (Bild 3). Eine Sicherung gegen Überlastung darf auch nicht fehlen. Diese soll stets vor dem Varistor platziert werden, sodass im Falle eines Kurzschlusses durch den Varistor die Sicherung auslöst.

Zur weiteren Unterdrückung der Gleichtaktstörungen werden Y-Kondensatoren benötigt, denn sie bilden in Kombination mit der WE-CMB einen Filter mit der Resonanzfrequenz f0, die durch die Thomsonsche Schwingungsgleichung (Gleichung (9)) definiert ist.

(9)

Um unter den zulässigen Störpegel von 66 dBµV (bei 150 kHz) zu gelangen, ist eine Einfügedämpfung von 40 dB erforderlich. Dies entspricht einer Dekade in der logarithmischen Darstellung. Zur weiteren Berechnung der Y-Kondensatoren wird als Faktor für die Eckfrequenz ein Zehntel der Taktfrequenz verwendet. Jetzt wird die Gleichung (9) umgeformt und verwendet, um die Größe der Y-Kondensatoren zu bestimmen (Gleichung (10)).

(10)

Da zwei Y-Kondensatoren nötig sind, wird der berechnete Wert durch zwei geteilt.

Y-Kondensatoren leiten Gleichtaktstörungen vom Schaltnetzteil zurück zur Schutzerde. Weil abhängig vom Gerätetyp nur Ableitströme von 0,25 mA bis etwa 3,5 mA zulässig sind, sollte keine Kapazität mit einem Wert von größer als 4,7 nF zum Einsatz kommen. Aus diesem Grund wurden zwei Y-Kondensatoren mit einem E-12-Wert von 2,2 nF gewählt.

Bild 6 zeigt das Ergebnis der Messung mit diesem Netzfilter. Nun wird die EMV-Prüfung der Funkstörspannung bestanden. Bei der untersten Frequenz von 150 kHz liegt ein Störsicherheitsabstand von mindestens 10 dB bei Quasi-Peak vor. Im weiteren Frequenzbereich liegen Quasi-Peak und Average-Peak weit unter dem zulässigen Störpegel.

- EMV-Störungen von Schaltnetzteilen minimieren

- Entwurf eines Netzfilters

- Auf Netzdrossel verzichten?