Netzfilter

EMV-Störungen von Schaltnetzteilen minimieren

Schaltnetzteile senden leitungsgebundene Störungen aus, die andere Geräte stören können. Mit Netzfilter lassen sich die erzeugten Funkstörspannungen unterdrücken. Diese bestehen aus passiven Bauelementen wie stromkompensierte Netzdrosseln sowie X- und Y-Kondensatoren. Wie entwirft man so ein Filter?

Störströme erzeugen über Impedanzen Funkstörspannungen.

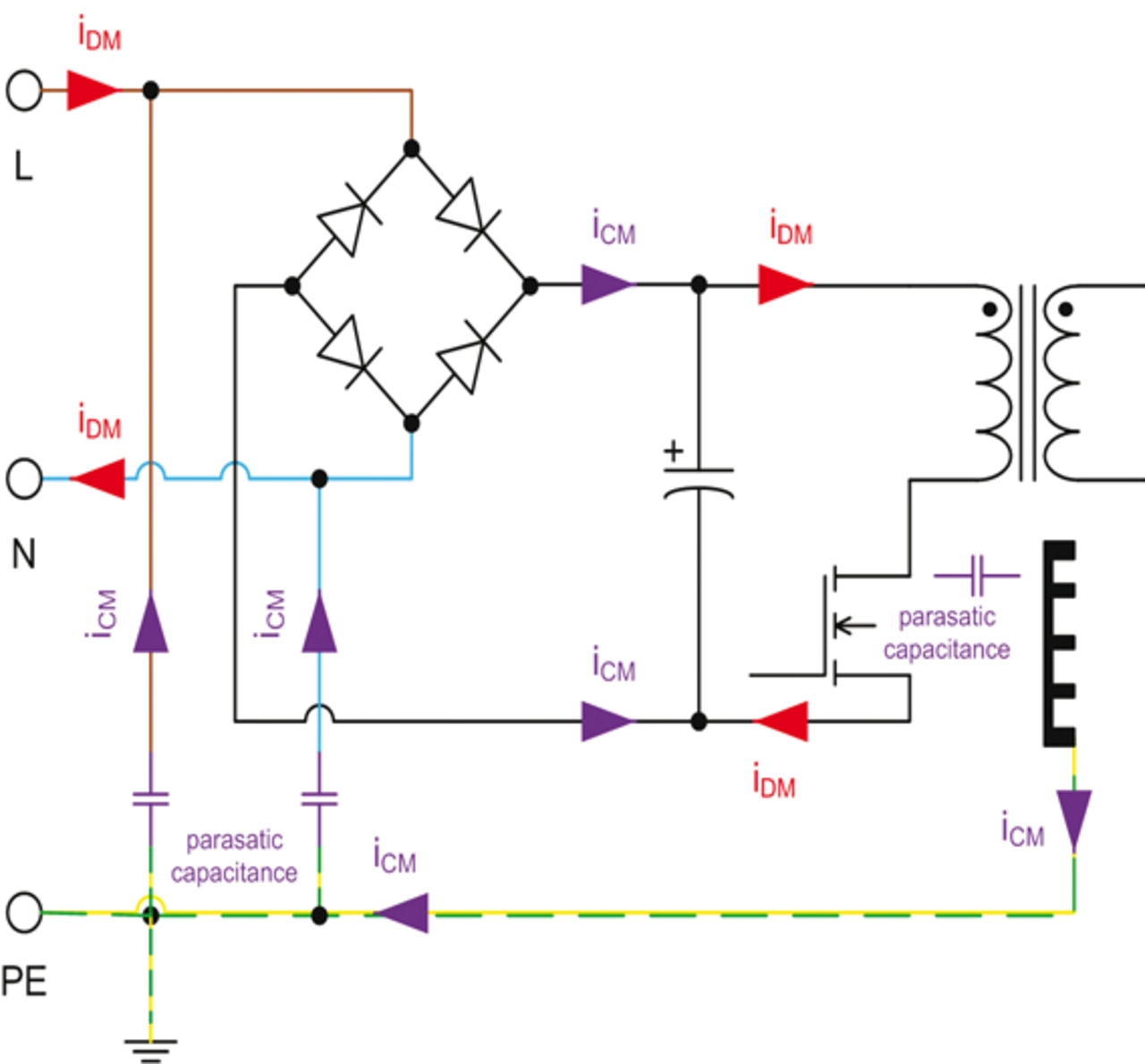

Bild 1 zeigt, wo und wie Störströme in einem Schaltnetzteil fließen. Auf der Netzseite fließt zunächst mit der Taktfrequenz des Schaltreglers fsw ein hochfrequenter Nutzstrom iDM, der zur Gegentaktstörung (Differential Mode) führt. Bedingt durch schnelle Schaltvorgänge von Halbleiterbauteilen – meist MOSFETs – kommt es in Verbindung mit parasitären Effekten zu hochfrequenten Schwingungen. Im Prinzip fließt der Gegentaktstrom von der Netzleitung L über eine Gleichrichterbrücke, dann über die Primärwicklung des Transformators, über den MOSFET und über den Neutralleiter N zurück zum Netz.

Zur Kühlung wird der MOSFET auf einem Kühlkörper montiert, der wiederum an den Schutzleiter PE angeschlossen ist. An dieser Stelle kommt es zur kapazitiven Kopplung zwischen dem Kühlkörper und dem Drain des MOSFETs und erzeugt eine Gleichtaktstörung (Common Mode). Kapazitiv gekoppelt fließt nun ein Gleichtaktstrom iCM über die Erdleitung PE zurück zum Schaltnetzteileingang, wo er wieder über parasitäre Kapazitäten sowohl auf die Netzleitung L, als auch auf die Neutralleitung N gekoppelt wird. Der Gleichtaktstrom iCM fließt nun wie in Bild 1 gezeigt über beide Netzleitungen, über die Gleichrichterbrücke zum MOSFET, wo er sich wieder parasitär über den Kühlkörper auf die Erdleitung PE einkoppelt.

An der Drain-Source-Strecke des MOSFETs liegt die gleichgerichtete Netzspannung an. Der Scheitelwert der gleichgerichteten Netzspannung û entspricht 325 V (Gleichung (1)).

(1)

Im Folgenden sei ein Schaltnetzteil mit einer Taktfrequenz von 100 kHz als Beispiel herangezogen. Bei dieser Taktfrequenz entspricht die Periodendauer T 10 µs, die Impulsdauer 2 µs. Anhand dessen lässt sich zunächst das Tastverhältnis D aus Gleichung (2) bestimmen.

(2)

Unter der Annahme, dass der Strom durch die Gleichrichterbrücke trapezförmig ist, lässt sich das EMV-Spektrum ohne Netzfilter und ohne weitere Fourier-Transformation annährend bestimmen. Zunächst wird der erste Eckpunkt der einhüllenden Amplitudendichte nco1 benötigt (Gleichung (3)).

(3)

Analog hierzu lässt sich die erste Eckfrequenz der einhüllenden Amplitudendichte fco1 nach Gleichung (4) bestimmen, und daraus wiederum die Amplitude der ersten Harmonischen c1 (Gleichung (5)).

(4)

(5)

Basierend auf der Annahme, dass die parasitäre Koppelkapazität CP zwischen dem MOSFET und dem Kühlkörper 20 pF beträgt, kann nun der Gleichtaktstrom der ersten Harmonischen Icm1 nach Gleichung (6) berechnet werden.

(6) kHz space times space 20 space pF space times space 130 space straight V over denominator square root of left parenthesis 50 space times space straight pi space times space 159 comma 2 space kHz space times space 20 space pF right parenthesis squared space plus space 1 end root end fraction space equals space 2 comma 6 space m A" align="middle" data-mathml="«math xmlns=¨http://www.w3.org/1998/Math/MathML¨»«msub»«mi»I«/mi»«mrow»«mi»c«/mi»«mi»m«/mi»«mn»1«/mn»«/mrow»«/msub»«mo»§#160;«/mo»«mo»=«/mo»«mo»§#160;«/mo»«mfrac»«mrow»«mn»2«/mn»«mo»§#160;«/mo»«mo»§#183;«/mo»«mo»§#160;«/mo»«mi mathvariant=¨normal¨»§#960;«/mi»«mo»§#160;«/mo»«msub»«mi mathvariant=¨normal¨»f«/mi»«mrow»«mi»co«/mi»«mn»1«/mn»«/mrow»«/msub»«mo»§#160;«/mo»«mo»§#183;«/mo»«mo»§#160;«/mo»«msub»«mi mathvariant=¨normal¨»C«/mi»«mrow»«mi mathvariant=¨normal¨»p«/mi»«mo»§#160;«/mo»«mo»§#183;«/mo»«mo»§#160;«/mo»«msub»«mi mathvariant=¨normal¨»C«/mi»«mn»1«/mn»«/msub»«/mrow»«/msub»«/mrow»«mrow»«msqrt»«mo»(«/mo»«mn»50«/mn»«mo»§#160;«/mo»«mo»§#183;«/mo»«mo»§#160;«/mo»«mi mathvariant=¨normal¨»§#960;«/mi»«mo»§#160;«/mo»«mo»§#183;«/mo»«mo»§#160;«/mo»«msub»«mi mathvariant=¨normal¨»f«/mi»«mrow»«mi»co«/mi»«mn»1«/mn»«/mrow»«/msub»«/msqrt»«mo»§#160;«/mo»«mo»§#183;«/mo»«mo»§#160;«/mo»«msup»«msub»«mi»C«/mi»«mrow»«mi»p«/mi»«mo»)«/mo»«/mrow»«/msub»«mn»2«/mn»«/msup»«mo»§#160;«/mo»«mo»+«/mo»«mo»§#160;«/mo»«mn»1«/mn»«/mrow»«/mfrac»«mo»§#160;«/mo»«mo»=«/mo»«mspace linebreak=¨newline¨/»«mo»§#160;«/mo»«mo»§#160;«/mo»«mo»§#160;«/mo»«mo»§#160;«/mo»«mo»§#160;«/mo»«mo»§#160;«/mo»«mo»§#160;«/mo»«mo»§#160;«/mo»«mo»§#160;«/mo»«mo»=«/mo»«mo»§#160;«/mo»«mfrac»«mrow»«mn»2«/mn»«mo»§#160;«/mo»«mo»§#183;«/mo»«mo»§#160;«/mo»«mi mathvariant=¨normal¨»§#960;«/mi»«mo»§#160;«/mo»«mo»§#183;«/mo»«mo»§#160;«/mo»«mn»159«/mn»«mo»,«/mo»«mn»2«/mn»«mo»§#160;«/mo»«mi»kHz«/mi»«mo»§#160;«/mo»«mo»§#183;«/mo»«mo»§#160;«/mo»«mn»20«/mn»«mo»§#160;«/mo»«mi»pF«/mi»«mo»§#160;«/mo»«mo»§#183;«/mo»«mo»§#160;«/mo»«mn»130«/mn»«mo»§#160;«/mo»«mi mathvariant=¨normal¨»V«/mi»«/mrow»«msqrt»«mo»(«/mo»«mn»50«/mn»«mo»§#160;«/mo»«mo»§#183;«/mo»«mo»§#160;«/mo»«mi mathvariant=¨normal¨»§#960;«/mi»«mo»§#160;«/mo»«mo»§#183;«/mo»«mo»§#160;«/mo»«mn»159«/mn»«mo»,«/mo»«mn»2«/mn»«mo»§#160;«/mo»«mi»kHz«/mi»«mo»§#160;«/mo»«mo»§#183;«/mo»«mo»§#160;«/mo»«mn»20«/mn»«mo»§#160;«/mo»«mi»pF«/mi»«msup»«mo»)«/mo»«mn»2«/mn»«/msup»«mo»§#160;«/mo»«mo»+«/mo»«mo»§#160;«/mo»«mn»1«/mn»«/msqrt»«/mfrac»«mo»§#160;«/mo»«mo»=«/mo»«mo»§#160;«/mo»«mn»2«/mn»«mo»,«/mo»«mn»6«/mn»«mo»§#160;«/mo»«mi»m«/mi»«mi»A«/mi»«/math»" src="../../js/tinymce4/plugins/tiny_mce_wiris/integration/showimage.php?formula=74be89fd42ad9ff4785b58cc451517f3.png">

Gemessen wird die Funkstörspannung mittels einer Netznachbildung und einem EMV-Messempfänger. Durch die Parallelschaltung der 50-Ω-Eingangsimpedanz des EMV-Messempfängers und der 50-Ω-Ausgangsimpedanz der Netznachbildung ergibt sich eine Gesamtimpedanz Z von 25 Ω. Jetzt lässt sich die gemessene Funkstörspannung Ucm nach Gleichung (7) bestimmen.

(7)

Umgeformt in Pegel ergibt sich nach Gleichung (8) ein Wert von 96,26 dBµV.

(8)

- EMV-Störungen von Schaltnetzteilen minimieren

- Entwurf eines Netzfilters

- Auf Netzdrossel verzichten?