Interview mit Professor Leo Lorenz, ECPE

»Die Passiven sind der Flaschenhals«

Vom 5. bis 7. Juni 2018 findet die PCIM Europe statt. Wir sprachen mit Prof. Leo Lorenz, Vorsitzender des Fachbeirats, unter anderem darüber, warum das Laden bei der Elektromobilität eine zentrale Herausforderung ist und warum die passiven Komponenten zurzeit den Flaschenhals bilden.

DESIGN&ELEKTRONIK: In der Eröffnungs-Keynote der PCIM befasst sich Professor Drazen Dujić von der EPFL mit dem Laden von Elektroautos – einer zentralen Herausforderung für die Elektromobilität. Was wird der Redner versuchen uns näherzubringen?

Leo Lorenz: Ich freue mich, dass die Elektromobilität einer der drei Konferenzschwerpunkte ist. Wenn wir auf der PCIM von Elektromobilität sprechen, reden wir nicht nur über Autos, sondern auch über Schiffe, Flugzeuge, Landmaschinen und so weiter. Überall wird gerade elektrifiziert. Aber das Auto ist zweifellos die interessanteste Sparte, da dort das höchste Volumen zu erwarten ist.

Wenn es um das Laden von Elektroautos geht, haben wir es mit einer Reihe von Herausforderungen zu tun. Es gibt grundsätzlich zwei verschiedene Ladekonzepte: mit Wechselstrom und mit Gleichstrom. Das Laden mit AC erfolgt in der eigenen Garage am normalen 230-Volt-Netz typischerweise mit drei oder vier Kilowatt über Nacht. Dieses langsame Laden schont auch den Akku. Dann gibt es das schnellere AC-Laden am 400-Volt-Dreiphasennnetz mit 15 Kilowatt, das meist auch noch in der Garage stattfindet. Und mittlerweile gibt es auch schon das Schnellladen mit AC über einfache On-Board-Ladegeräte – meist ganz einfache Gleichrichter, die nur einen unidirektionalen Energiefluss von der Steckdose Richtung Akku zulassen.

Das zweite Ladekonzept nutzt DC. Da kommt der Gleichstrom aus diesen Ladestationen und fließt gesteuert über das Batteriemanagement direkt in den Akku. Das beginnt bei 50 Kilowatt, die Autohersteller denken heute jedoch schon über 200 bis hochgehend auf 400 Kilowatt nach, einfach um die Ladezeit auf drei oder vier Minuten zu verkürzen.

Eine große Herausforderung beim DC-Laden ist die Stromklasse. Da die heute verfügbaren Stecker bei maximal 500 Ampere aufhören, muss man mit der Spannung hochgehen, um möglichst viel Leistung zu übertragen. Auch zu berücksichtigen ist, dass bei derartig hohen Strömen der Ladestecker aktiv gekühlt werden muss. Firmen wie Porsche und andere sprechen über Spannungswerte von 800, 900 oder gar 1000 Volt. Und wenn wir jetzt Stromtankstellen an der Autobahn betrachten, dann habe ich vielleicht zwanzig Ladestationen à 350 Kilowatt.

Das wären im ungünstigsten Fall ja sieben Megawatt! Kann das ein normales Niederspannungsnetz mit 230 oder 400 Volt, das über den Rasthof geht, überhaupt bewältigen?

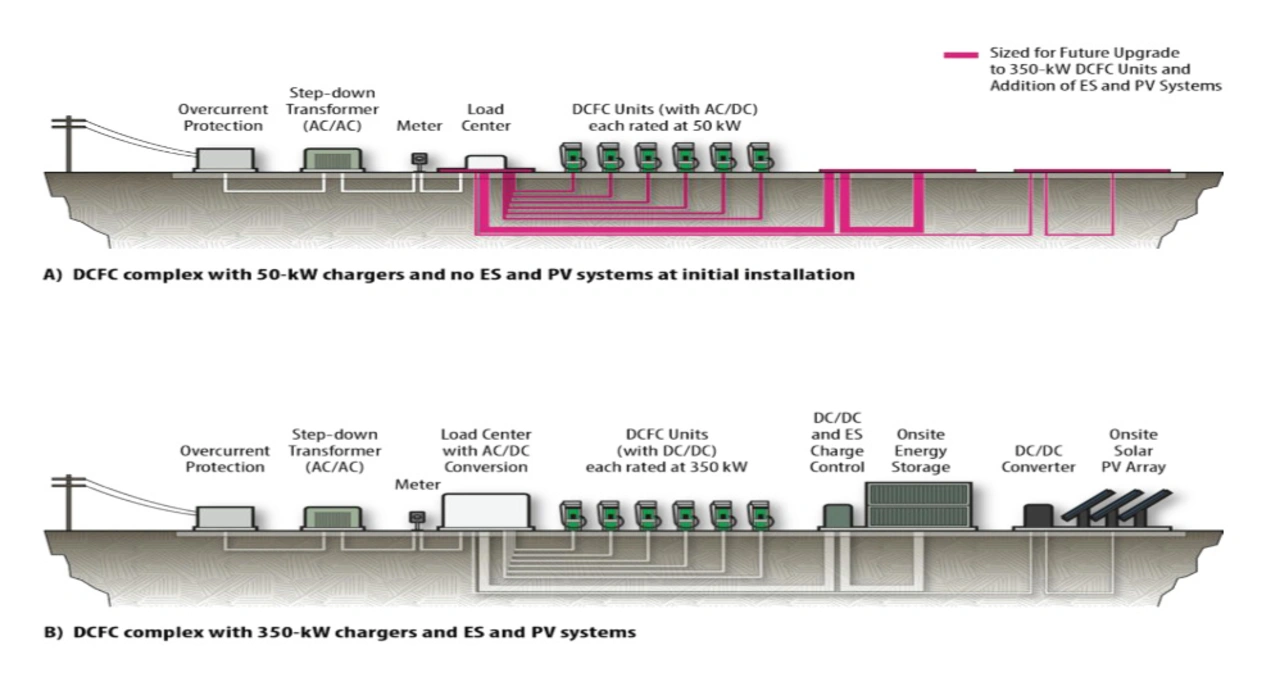

Nein, natürlich nicht. Da braucht es einen Anschluss ans Mittelspannungsnetz. Und diese Infrastruktur muss erst einmal installiert werden. Dafür gibt es verschiedene Ansätze. Da ist wie schon gesagt einerseits der Anschluss ans Mittelspannungsnetz, gefolgt von einem Transformator, den Leistungsmessern und dann den Ladestationen.

Andererseits wird gerade diskutiert, Energie direkt vor Ort einzuspeisen, beispielsweise aus Fotovoltaikanlagen. Man könnte entlang der Autobahn die Böschungen und Trennwände mit Solarzellen ausstatten. Dann ist aber noch ein Energiespeicher nötig, um Lastspitzen oder ein Überangebot an Energie zu puffern. Das bedeutet man baut entlang der Autobahn für die Sicherstellung der Energieversorgung bei vielen Ladestationen einschließlich der Versorgung des Autohofes eigene Ökosysteme mit Erzeugung und Speicher die natürlich ins Versorgungsnetz angekoppelt werden müssen da in unserem Breitengrad das Wetter tagelang auch schlecht sein kann. Dies ist aus meiner Sicht der richtige Weg, um die benötigte Infrastruktur zu installieren.

Aber dieser Ansatz reicht nicht für große Parkgaragen oder Parkhäuser mit zig Ladestationen, oder?

Die Wohnanlage, in der wir in unserer Zeit in China lebten, besteht aus fünf Hochhäusern mit zusammen etwa 20 000 Menschen – und dort wohnen eher die Besserverdienenden. Damit stehen in den drei Tiefgaragen in Summe vielleicht insgesamt 500 Autos. Um die alle zu laden, bräuchte es für jedes dieser Gebäude ein eigenes Strom-Ökosystem. Das sind noch riesige Herausforderungen, so etwas zu beherrschen.

Es gibt aber auch andere Ansätze, die wir auf der PCIM diskutieren werden, beispielsweise über Wireless Charging oder – noch extremer – das Verlegen von Kupferspulen unter der Fahrbahn, wie das die Südkoreaner in Pilotproketen planen. Dann bräuchten wir gar keine Batterie, wie etwa eine Elektrolok. Aber das funktioniert hier in Europa sicherlich nicht.

Da müssten sich ja nicht nur die Regierungen, sondern auch die Autohersteller auf einen Standard einigen!

Genau, das sehe ich also nicht kommen. Aber Wireless Charging hat schon seine Reize, denn man spart sich die Kabel. Es besteht ja immer die Gefahr, dass irgendwelche Chaoten das Kabel durchschneiden. Diese bestünde bei Wireless nicht. Allerdings ist der Wirkungsgrad dort wesentlich niedriger. Der Abstand zwischen Sende- und Empfängerspule muss möglichst klein sein.

Da gab es doch erst einen Ansatz des österreichischen Startup easelink, bei dem die Sendespule von unten an die Empfängerspule am Auto heranfährt.

Das ist ein möglicher Ansatz, den Abstand zu adjustieren, denn ein Sportwagen hat eine andere Bodenfreiheit als ein SUV. Einen anderen Ansatz verfolgt das Fraunhofer-Institut. Man kann ja auch von vorne an den Charger heranfahren. Im Sender sind mehrere Spulen vertikal angeordnet, im Empfänger im Auto hinter dem Nummernschild mehrere Spulen horizontal. Dann müssen Sender und Empfänger nur noch herausfinden, zwischen welchem Spulenpaar die beste Kopplung besteht.

Beim Wireless Charging ist der Wirkungsgrad das entscheidende Kriterium, aber auch die magnetischen Felder. Und da zucken viele Leute erst mal zusammen und fragen sich: Was passiert mit meinem Smartphone? Was passiert mit meinem Herzschrittmacher? Im Moment kann ich mir nicht recht vorstellen, dass dieser Technik die Zukunft gehört.

Ich glaube, man wird sich auf Ladestationen mit einem Kabel einschießen. Dort wird es dann unterschiedliche Leistungsklassen für unterschiedliche Ladezeiten geben. Außerdem ist da noch die Kommunikation zwischen Ladestation und Fahrzeug – auch noch ein riesiges Thema. Die Japaner haben CHAdeMO als Schnittstelle definiert, Tesla hat seine eigene, und auch die Europäer haben sich jetzt auf einen Kommunikationsstandard geeinigt. Ich denke, wir werden zukünftig Ladestationen mit vielleicht drei verschiedenen Ladesteckern vorfinden. Aber das kennen wir vom Verbrennungsmotor; an einer Zapfsäule findet sich für jeden Kraftstofftyp oft ein eigener Zapfhahn.

Ich bin jedenfalls sehr froh, dass wir dieses Thema nicht nur in der Keynote als Übersicht behandeln, sondern das Thema auch in einer Special Session weiter vertiefen können. Bei dieser Special Session haben wir darauf Wert gelegt, unterschiedliche Leute zu akquirieren, die unterschiedliche Konzepte diskutieren. Und ich bin fest davon überzeugt, dass die Elektromobilität auch in den nächsten Jahren ein Fokusthema für die PCIM bleiben wird.

- »Die Passiven sind der Flaschenhals«

- Gemischte Gefühle bei SiC für die Elektromobilität

- Hochschulen und Industrie investieren zu wenig in passive Komponenten