Gegen Entzündungen und Infektionen

Strom für die Herzpumpe: Das Kabel hilft der Haut beim Heilen

Jeder zweite Herzpumpen-Patient kämpft mit Entzündungen an der Kabel-Austrittsstelle. Ein neues Kabelsystem mit kleinen Kratern auf der Oberfläche soll jetzt Entzündungen und Infektionen vorbeugen. Die äussersten Hautschichten heilen schneller und Patienten sind besser vor Bakterien geschützt.

Viele Patienten, die auf ein Spenderherz warten, können nur mithilfe einer Pumpe weiterleben, die direkt an ihrem Herzen angebracht ist. Diese Pumpe braucht etwa so viel Strom wie ein Fernseher, den sie über ein sieben Millimeter dickes Kabel aus einer externen Batterie zieht. Das System ist zwar handlich und zuverlässig, hat aber eine grosse Schwäche: Trotz medikamentöser Massnahmen kann die Austrittsstelle des Kabels am Bauch zum Einfallstor für Bakterien werden.

Dieses Problem soll bald der Vergangenheit angehören: Forschende der ETH Zürich haben mit Ärzten des Deutschen Herzzentrums ein neues Kabelsystem entwickelt, das die Herzpumpe mit Strom versorgt, ohne dass es dabei zu Infektionen kommt. Das ist besonders relevant, da drahtlose Methoden zur Stromübertragung in absehbarer Zeit nicht zur Verfügung stehen.

Dünne Drähte mit Kratern ersetzen dickes Kabel

»Durch das dicke Kabel in bestehenden Kreislaufunterstützungssystemen entsteht eine offene Wunde, die nicht verheilt und die Lebensqualität von Patient:innen stark beeinträchtigt«, erklärt ETH-Forscher Andreas Kourouklis. Um die Austrittsstelle herum bildet sich schlecht durchblutetes Narbengewebe, das nicht nur die Selbstheilung der Haut beeinträchtigt, sondern auch das Infektionsrisiko erhöht. Da die äusseren Hautschichten auf der glatten Oberfläche des Kabels nur schlecht anhaften, wachsen sie nach unten ein. Dadurch gelangen Bakterien von der Hautoberfläche in tiefere Gewebeschichten. Die Folge: Patienen haben regelmässig mit Infektionen zu kämpfen, die im Krankenhaus behandelt werden müssen.

Die neue Technologie aus Zürich soll nun Abhilfe schaffen: Statt eines dicken Kabels, das steifer als die menschliche Haut ist, sollen mehrere dünne und flexible Drähte mit einer gewölbten, unregelmässigen Oberfläche die Stromversorgung der Herzpumpe sicherstellen. Die Forschenden vergleichen ihren Ansatz mit menschlichen Haaren, die die Haut durchbrechen, ohne Infektionen zu verursachen: »Flexiblere Drähte mit einer Oberfläche voller kleiner, unregelmässiger Krater unterstützen die Wundheilung der Haut«, sagt Kourouklis. Der Grund: Die äussersten Hautschichten haften besser an diesen Drähten und wachsen nicht nach unten ein. Es bildet sich schneller neues Gewebe und die Haut bleibt als Barriere gegen bakterielle Infektionen eher intakt.

Wassertropfen erzeugen kleine Krater

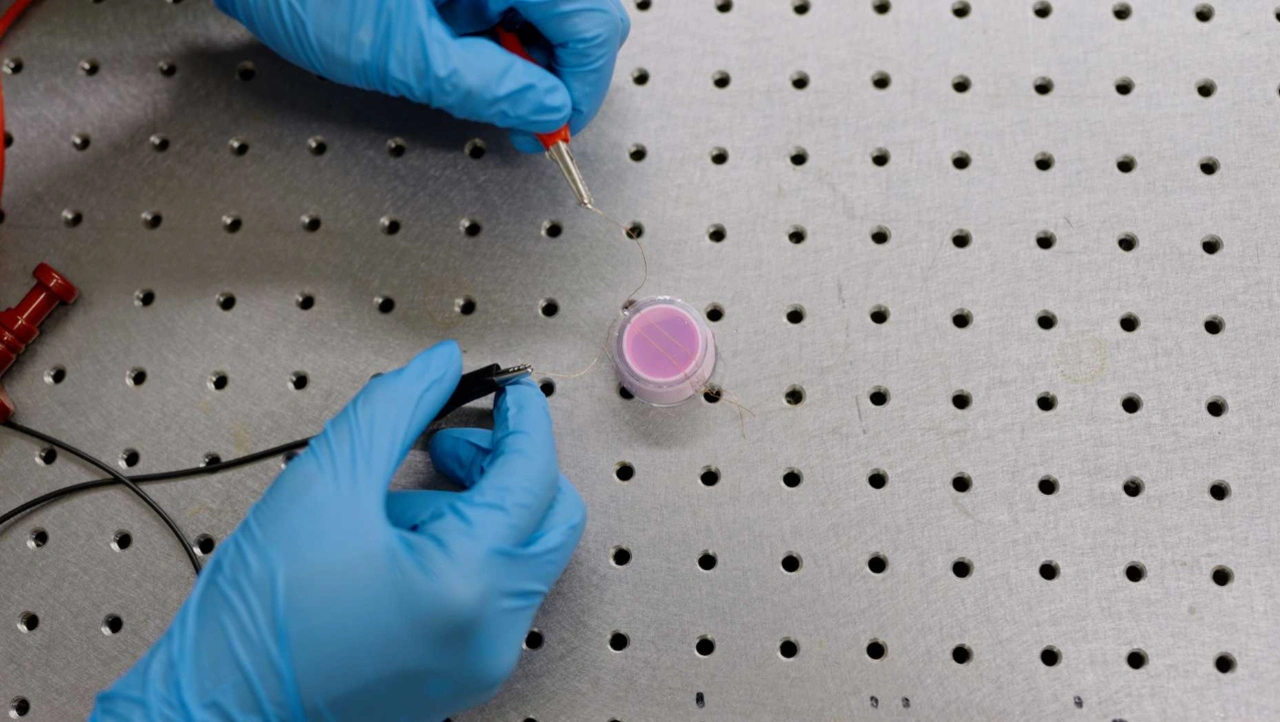

Um die Krater auf der Kabeloberfläche zu erzeugen, haben die Forschenden ein neues Verfahren entwickelt. Damit können sie auch Oberflächen, die nicht flach sind, mit sehr kleinen, unregelmässigen Mustern versehen, was bis anhin nicht möglich war.

Die Methode, die aktuell patentiert wird, funktioniert wie folgt: Die flexiblen Drähte werden mit einer dünnen Silikonschicht überzogen und werden dann auf minus 20 Grad Celsius abgekühlt. Dadurch wird die Oberfläche formbar. Anschliessend kommen die Drähte in die Kondensationskammer, wo sich kleine Wassertropfen in die fluide Silikonschicht drücken so unregelmässige Krater erzeugen. Die Position der Krater ist über die Feuchtigkeit und die Temperatur in der Kondensationskammer veränderbar.

Die Herausforderung dabei ist, dass die Krater weder zu gross noch zu klein sein dürfen: Sind sie zu gross, können sich Bakterien darin einnisten und das Infektionsrisiko steigt. Sind sie hingegen zu klein, bleibt die Haut daran nicht haften und wächst nach unten – auch in diesem Fall steigt die Gefahr von Infektionen. Ein klassisches Optimierungsproblem, welches durch computergestützte Modelle und Experimente gelöst wird.

Erste Tests bestätigen geringere Infektionsgefahr

Die ersten Tests führten Kourouklis und seine Kollegen an Hautzellkulturen durch. Erst dann wurden sowohl das neue Kabelsystem als auch das alte, dicke Kabel einem Schaf implantiert. Die Ergebnisse stimmen optimistisch: Während die dicken Kabel mit glatter Oberfläche zu schweren Entzündungen führten, kam es bei den dünnen, flexiblen Kabeln nur zu milden Entzündungsreaktionen. Kein Schaf erlitt bei den Versuchen bleibende Verletzungen.

Wichtiger noch: Die Haut der Schafe haftete besser an den neuen Kabeln an und wuchs im Vergleich zu den dicken Kabeln kaum nach unten. Dementsprechend kam es bei den dünnen Kabeln mit Kratern auch nicht zu Infektionen der Austrittswunde bei den Tieren.

Die Forscher arbeiten derzeit mit Medizintechnikern und Herzchirurgen daran, das Kabelsystem zu verbessern. Die Technologie soll so bald wie möglich auf den Markt kommen. Bevor das neue Kabelsystem jedoch bei Herzpatienten eingesetzt werden kann, sind noch eine Reihe von Tests an Hautmodellen, Tieren und schliesslich an Menschen notwendig. (uh)