Galliumnitrid: Schnell und mit Potenzial

Licht aus dem Schatten des Siliziums

Fortsetzung des Artikels von Teil 2

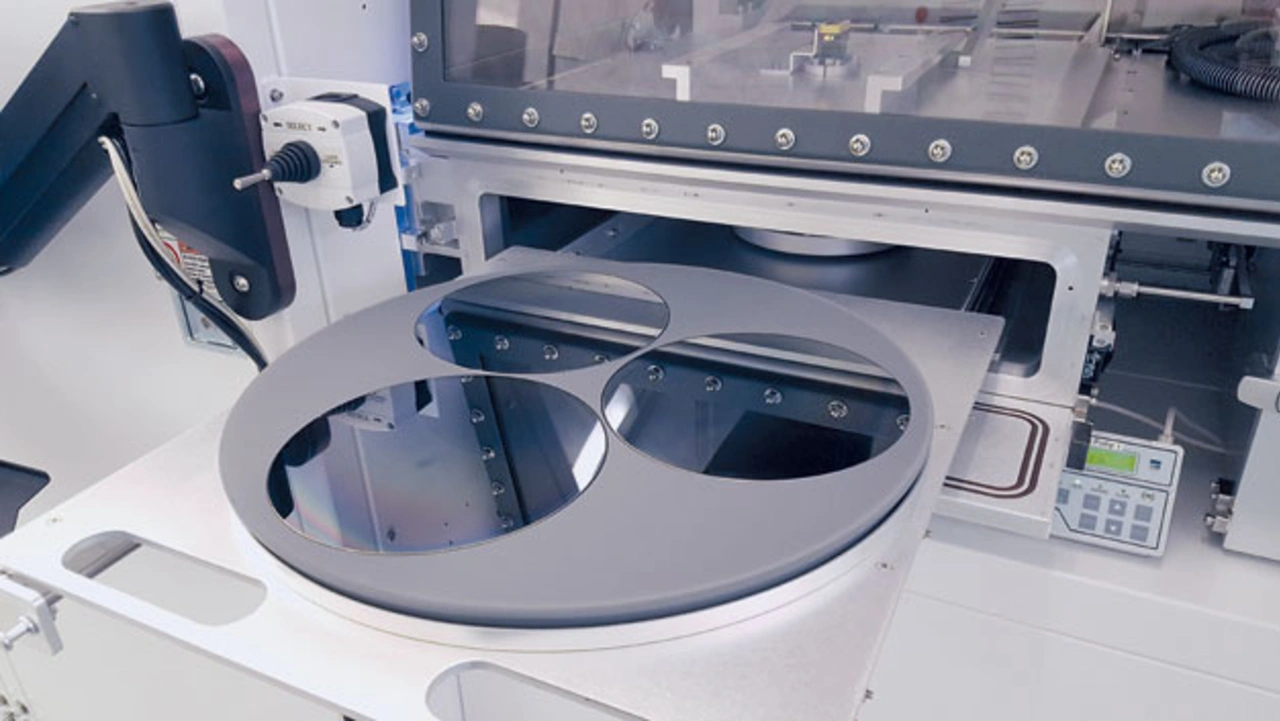

Die Herausforderungen

Das Wachstum der (Al)GaN-Schichten erfolgt bei Temperaturen von 800 °C für GaN bis 1200 °C für AlGaN. Da viele der Halbleitereigenschaften stark von der Temperaturkontrolle im Wachstumsreaktor abhängen, kommen den Reaktoren ein entscheidender Einfluss zu. Hier profitiert man sehr von den Fortschritten in der Optoelektronik, denn erst dadurch wurde es möglich, über GaN als Leistungselektronik-Material zu diskutieren. Das Multiwafer-Wachstum aus Bild 2 (drei 8-Zoll-Wafer werden parallel gewachsen) reduziert dabei die Kosten.

Aus Sicht der Prozesstechnologie kommen GaN-Bauelemente historisch aus Nischenprozessen der III-V-Halbleiter, z.B. basierend auf Gold-Metallfolgen auf Wafern mit Durchmessern von 4 Zoll. Jedoch wurden mit dem Bekanntwerden des Potenzials von GaN-Bauelementen für die Leistungselektronik die grundlegenden Bauelementstrukturen auf Si-artige Prozessmodule umentwickelt, z.B. für die Cu-Metallisierung der Kontakte. Damit ist nun eine größere Vielfalt von Bauelementen und Produktionsmöglichkeiten verfügbar, was sich auch in den angebotenen Produkten widerspiegelt.

Jobangebote+ passend zum Thema

Die Herausforderungen für die Herstellung zuverlässiger GaN-Bauelemente sind wesentlich im Wachstum der Schichten begründet. Die Konzentrationen kritischer Defekte müssen durch gute Wachstumskonzepte abgefangen werden, um die Zuverlässigkeit der Bauelemente zu verbessern. Die Heteroepitaxie selbst ist gegenwärtig begrenzt durch die mögliche Dicke der Pufferschicht von typisch 4 bis 6 µm. Wegen der Gitter-Fehlanpassung können die Schichten nicht beliebig dick auf das Si-Substrat gewachsen werden, da sich der Wafer sonst verbiegt.

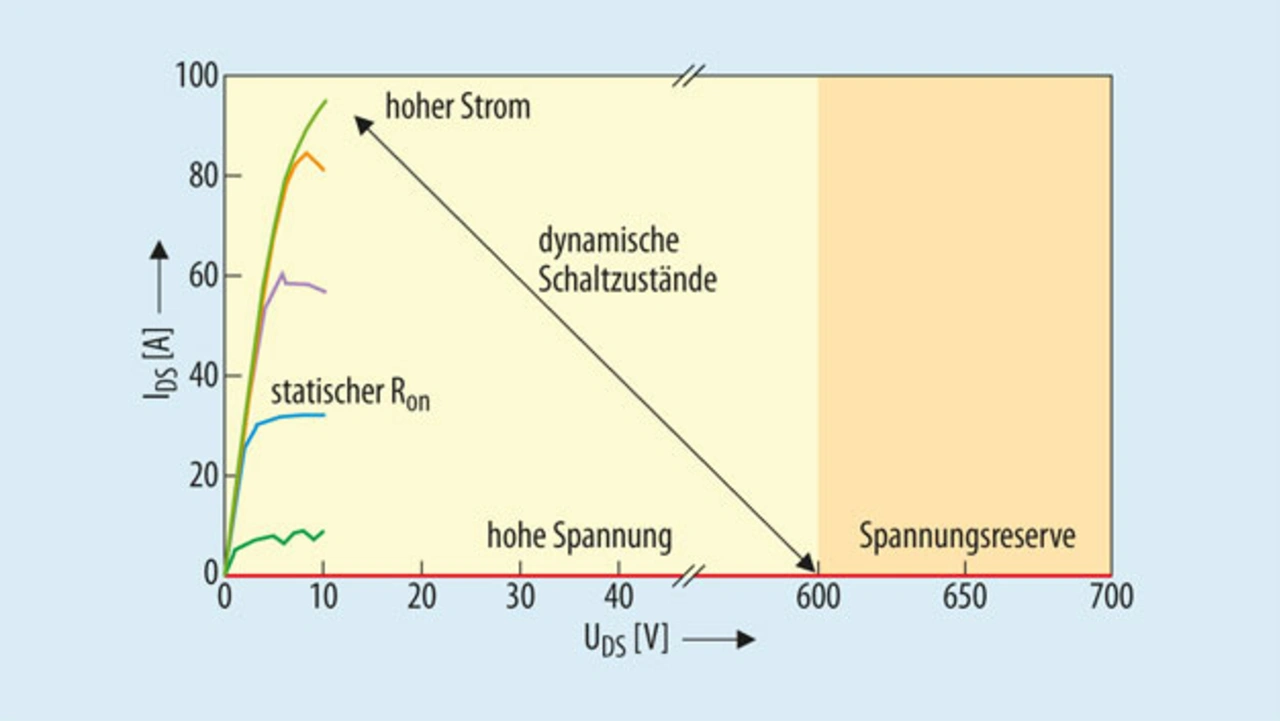

Dickere Schichten ermöglichen aber wiederum eine höhere Isolation der Kanalschicht gegenüber dem Substrat und erhöhen die Durchbruchspannung. Gegenwärtig ist das Wachstum von AlGaN/GaN-Schichten auf 8-Zoll-Wafern möglich, jedoch wirft die Kontrolle der Verbiegung der Wafer gegen die Schichtdicken noch Fragen auf hinsichtlich der maximalen Dicke und damit der maximalen Isolation und bezüglich der Spanungsklasse. Diese ist gegenwärtig auf die 600-V-Klasse beschränkt, dort aber sehr vielversprechend.

Eine weitere wichtige Eigenschaft des Galliumnitrids ist die Höhe der Schwellspannung. Die klassischen AlGaN/GaN-HEMTs sind für typische Dotierungen Normally-On-Bauelemente und damit beim Anwender unbeliebt. Neue GaN-Bauelemente wie die Junction-HEMTs (also JFETs) bzw. Injected Gate FETs auf der Basis eines p-dotierten (Al)GaN-JFET werden bereits vertrieben.

Dabei wird oberhalb der AlGaN/GaN-Barriere eine zusätzliche (Al)GaN-p-Schicht aufgebracht, die die Schwellspannung ins Positive verschiebt. Der so entstehende FET braucht dabei eine spezielle Treiberkonfiguration, die sich vom MOSFET unterscheidet. Als Alternativen stehen (nicht sonderlich beliebt, jedoch viel diskutiert und realisiert) Kaskoden-Lösungen mit Si-MOSFETs im Eingangskreis zur Verfügung.

Die Besonderheiten

Die Defektkontrolle der hochverspannten GaN-Schichten und die Zuverlässigkeit der Bauelemente stehen in einem starken Zusammenhang. Der Nachweis der Zuverlässigkeit solcher Schalter ist grundsätzlich erbracht, und das trotz der hohen Störstellendichte im Material. Jedoch ist ein GaN-Schalter-Bauelement erst einmal anders als bisherige Schalter, z.B. kommt es bei einem AlGaN/GaN-HEMT oder -JFET-Bauelement nicht zum Avalanche, sondern meist zu einem destruktiven Durchbruch der Diode.

Dieses Problem wird heute, wie in Bild 3 gezeigt, durch eine eingebaute Spannungsreserve von erheblichem Ausmaß jenseits der Betriebsspannung gelöst. In der Diskussion sind weiterhin die Testmethoden der Zuverlässigkeit. Qualifikationen nach JEDEC-Standard werden angeboten, jedoch von den Anwendern nicht als ausreichend empfunden. Es entwickeln sich neue Methoden und Standards: Zusätzliche Tests werden beispielsweise den Ausfallmechanismen des neuen Bauelements gerecht. Sinnvoll sind hier zusätzliche Charakterisierungen in den spezifischen Schaltszenarien der Anwendung.

Die Schaltzustände eines AlGaN/GaN-HEMTs sind bedingt durch die Art der Defekte im Bauelement. Sie führen zur Ausbildung von dispersivem Schaltverhalten, das heißt, der dynamische und frequenzabhängig erreichte On-Widerstand Ron entspricht nicht automatisch dem statischen Wert. Dieses Verhalten wurde oft beschrieben, durch Fortschritte in der Oberflächenpassivierung und dem Materialwachstum ist die Herausforderung aber mittlerweile gelöst.

- Licht aus dem Schatten des Siliziums

- Warum Galliumnitrid?

- Die Herausforderungen

- Das etwas andere Rückwärtsverhalten

- Monolitisch integrierte Leistungsschaltkreise

- Literatur