Hohe Gleichtaktunterdrückung

Audio-Verstärker mit symmetrischem Eingang

Fortsetzung des Artikels von Teil 1

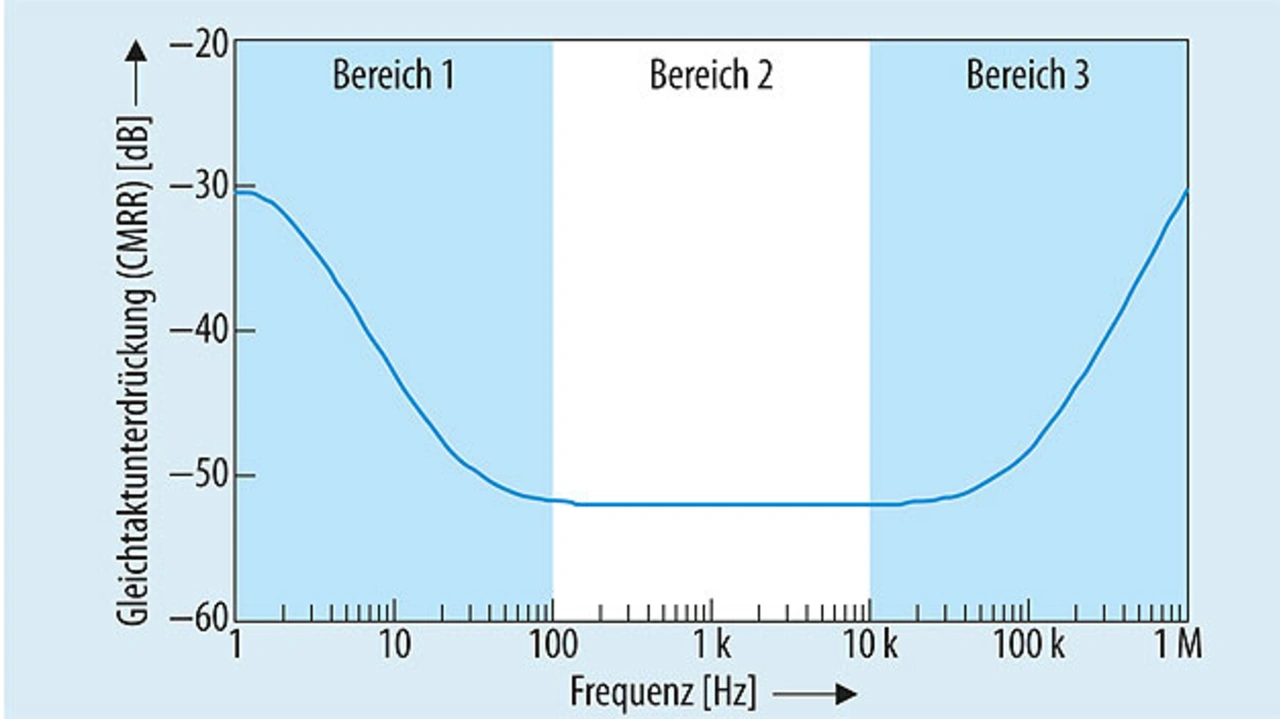

Blick auf die drei Frequenzbereiche

Bereich 1 – tiefe Frequenzen

Der Rückgang der Gleichtaktunterdrückung im Bereich 1 wird durch eine Abweichung zwischen den Werten der AC-Koppelkondensatoren am Eingang verursacht. Diese Ungleichheit hat unterschiedliche Hochpass-Grenzfrequenzen an den beiden Eingängen zur Folge. Außerdem führt sie dazu, dass ein Teil des Gleichtaktsignals in ein differenzielles Signal verwandelt wird.

Da die Impedanz der Eingangskondensatoren mit steigender Frequenz abnimmt, wirkt sich diese Ungleichheit bei hohen Frequenzen insgesamt nur begrenzt auf die Leistungsfähigkeit der Schaltung aus.

Ein Tipp für die Fehlersuche: Eine Gleichtaktunterdrückung, die sich mit zunehmender Frequenz verbessert – mit einer Rate von 20 dB pro Dekade – ist ein Indiz dafür, dass die AC-Koppelkondensatoren die Ursache sind und die Leistungsfähigkeit der gesamten Schaltung begrenzen.

Jobangebote+ passend zum Thema

Bei den AC-Koppelkondensatoren (10 µF) der Eingangsstufe (Bild 2) wurde für die Simulation der Gleichtaktunterdrückung (Bild 3) eine Abweichung von 10 % angenommen. Dieser Wert ist durchaus nicht abwegig, wenn die großen Toleranzen von Elektrolyt- oder High-K-Keramikkondensatoren, beispielsweise vom Typ X7R, berücksichtigt werden, die als AC-Koppelkondensatoren eingesetzt werden könnten.

Zum Steigern der Gleichtaktunterdrückung im Bereich 1 muss entweder die Gleichheit der Kondensatoren verbessert oder die Hochpass-Grenzfrequenz der Schaltung reduziert werden. Beides ist allerdings mit Abstrichen verbunden. Zum Beispiel sind eng tolerierte Kondensatoren möglicherweise übermäßig teuer oder schlichtweg nicht verfügbar.

Eine niedrigere Hochpass-Grenzfrequenz verlangt nach Kondensatoren mit höherer Kapazität oder nach größeren Widerständen in der Differenzverstärkerschaltung. Höhere Widerstandswerte im Differenzverstärker rufen wiederum zusätzliches Rauschen im Signalpfad hervor und beeinträchtigen damit den Signal-Rauschabstand (SNR) des gesamten Gerätes. Aus diesem Grund kann es in dieser Schaltung die beste Option sein, größere Kondensatoren zu verwenden.

Bereich 2 – Audiofrequenzbereich

Die schlechtere Gleichtaktunterdrückung im Bereich 2 ist auf eine Ungleichheit bei den Widerständen in der Differenzverstärkerschaltung zurückzuführen. Die Tatsache, dass die Gleichtaktunterdrückung im Bereich 2 über die Frequenzen hinweg konstant bleibt, ist ein Indiz dafür, dass eine Ungleichheit von Widerständen und nicht von Impedanzen die Ursache ist. Die Toleranzen der Widerstände R1, R2, R3 und R4, ungleiche Quellimpedanzen (RA1, RA2) sowie parasitäre Widerstände in der Leiterplatte können alle dazu führen, die Gleichtaktunterdrückung im Bereich 2 zu verschlechtern. Nicht exakt gleiche Quellimpedanzen (RA1 und RA2 in Bild 1) führen zu Fehlern bei der Anpassung mit den Widerständen von R1 und R3.

Eine weitere häufige Fehlerquelle sind Widerstände in Reihe mit R4. In Schaltungen mit unipolarer Versorgungsspannung ist R4 möglicherweise mit einer Referenzspannung anstatt mit der Masse verbunden. Die Ausgangsimpedanz der Spannungsreferenz liegt dann in Reihe mit R4 und sorgt für einen zusätzlichen Fehler. Häufig wird auch der Fehler gemacht, die Referenzspannung mit einem ungepufferten Spannungsteiler zu erzeugen. Die Gleichtaktunterdrückung einer Differenzverstärkerschaltung lässt sich für den ungünstigsten Fall mit Gleichung 3 berechnen [3].

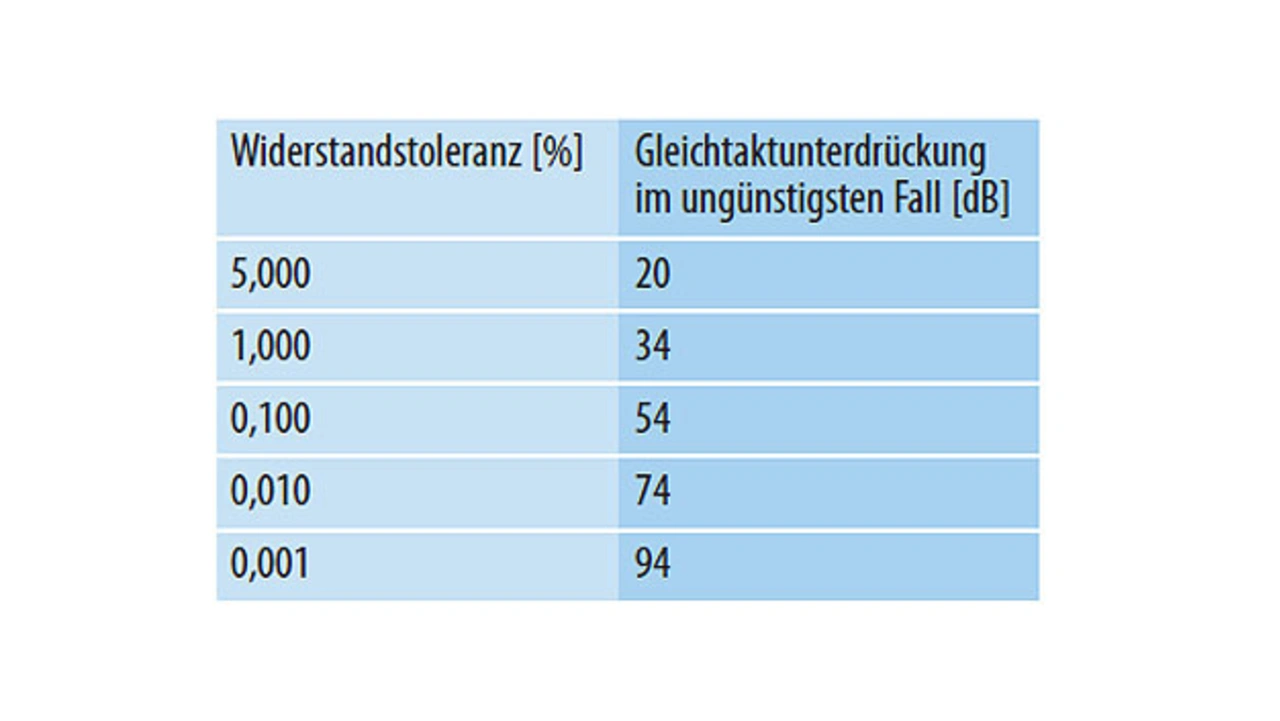

Darin gibt T die Widerstandstoleranz in Prozent an.

In Tabelle 1 sind die ungünstigsten Werte der Gleichtaktunterdrückung für unterschiedliche Widerstandstoleranzen aufgeführt. Diese Werte sind insofern pessimistisch, da sie auf der Annahme gründen, dass jeder Widerstand in der Differenzverstärkerschaltung mit seiner maximalen Toleranz in der ungünstigsten Richtung abweicht.

Das Diagramm in Bild 3 wurde mit einer Abweichung von 5 % zwischen den Differenzverstärker-Widerständen erstellt. Diese Annahme ist realistisch, wenn die Schaltung mit 1-%-Widerständen aus demselben Fertigungslos bestückt wird. Zum Verbessern der Eigenschaften im Bereich 2 sind möglicherweise Widerstände mit engerer Toleranz erforderlich, die jedoch sehr teuer sein können. Beim Verfassen des Manuskriptes kostete ein Array mit zwei angepassten 10-kΩ-Widerständen mit 0,01 % Toleranz bei einem großen Online-Distributor 17,20 US-Dollar – ab 500 Stück. Für die Differenzverstärkerschaltung aber würden sogar zwei derartige Arrays benötigt.

Bereich 3 – hohe Frequenzen

Die dynamische Leistungsfähigkeit des Operationsverstärkers und parasitäre Kapazitäten des Leiterplatten-Layouts schränken in der Regel die Gleichtaktunterdrückung bei hohen Frequenzen ein. Selbst mit ideal angepassten Impedanzen in der Differenzverstärkerschaltung werden die Leerlaufverstärkung, die Ausgangsimpedanz im Leerlauf und die systemimmanente Gleichtaktunterdrückung des Operationsverstärkers dafür sorgen, dass sich die Gleichtaktunterdrückung der Schaltung bei hohen Frequenzen verschlechtert.

Für die Simulation der Gleichtaktunterdrückung in Bild 3 wurde das TINA-TI-Makromodell des OPA1678 von Texas Instruments genutzt, das alle Hochfrequenz-Parameter, die sich auf die Gleichtaktunterdrückung auswirken könnten, korrekt abbildet. Ein zusätzlicher 1-pF-Kondensator zwischen dem nicht invertierenden Eingang des Operationsverstärkers und Masse dient dazu die Auswirkungen ungleicher parasitärer Kapazitäten der Leiterplatte zu verdeutlichen.

Um im Bereich 3 eine maximale Gleichtaktunterdrückung zu erzielen, sollten die Signal-Leiterbahnen auf der Leiterplatte als differenzielle Leiterpaare geführt werden. Sie sollten also von gleicher Länge und Breite sein und auf der Leiterplatte in möglichst geringem Abstand zueinander verlaufen. Masse-Füllflächen über, neben und unter den Signal-Leiterbahnen haben eine abschirmende Wirkung, solange die parasitären Kapazitäten zwischen den einzelnen Signal-Leiterbahnen und den Masse-Füllflächen genau übereinstimmen.

Um die Gleichtaktunterdrückung im Bereich 3 bei hohen Frequenzen zu verbessern, kann der Einsatz eines anderen Operationsverstärkers notwendig sein. Die vom Operationsverstärker verursachten Einschränkungen der Gleichtaktunterdrückung bei hohen Frequenzen lassen sich mithilfe eines SPICE-basierten Simulators ermitteln.

- Audio-Verstärker mit symmetrischem Eingang

- Blick auf die drei Frequenzbereiche

- Verbesserte Schaltung für den symmetrischen Audio-Eingang