Thermische Modellierung

Nennstrom applikationsabhängig bestimmen

Eine Bestimmung des Nennstroms für Leistungsinduktivitäten in einer Anwendung erlaubt eine gezieltere Auswahl der Komponenten. Ein neues Onlinetool von Würth Elektronik berücksichtigt bei der Berechnung des Nennstroms von Leistungsinduktivitäten nun den Einfluss der Leiterplatte.

Obwohl die IEC-Norm 62024-2 ausdrücklich beschreibt, wie der Nennstrom gemessen werden sollte, variiert die Definition des Nennstroms nach wie vor zwischen den Herstellern passiver Bauelemente in der Leistungselektronik-branche. Aus diesem Grund kann es immer noch zu Missverständnissen darüber kommen, was dieser Parameter eigentlich bedeutet und wie Entwicklungsingenieure ihn nutzen können. Ist er ein absoluter Parameter? Sind die Nennstromwerte verschiedener Hersteller direkt vergleichbar? Die Antwort auf diese Fragen lautet nein. Daher ist es möglich, dass Bauteile einiger Hersteller auf den ersten Blick besser »aussehen« als die der Mitbewerber. Konstrukteure und Bauteilentwickler sollten deshalb immer versuchen, genau zu verstehen, wie ein Hersteller seine Bauteile für die Angabe von Bemessungsstromparametern misst und die Parameter nicht gleich für bare Münze nehmen.

Vor diesem Hintergrund hat Würth Elektronik ein thermisches Modell entwickelt, das den Nennstrom von Leistungsinduktivitäten von Würth Elektronik bei einer bestimmten Größe der Leiterplatte berechnet. Dies ermöglicht es Schaltungs- und Bauteilentwicklern zu untersuchen, wie der Nennstrom von Bauteilen von unterschiedlichen Leiterplattengrößen beeinflusst wird, oder es lassen sich Induktivitäten mit Komponenten des Wettbewerbs vergleichen.

Einfluss der Leiterplatte auf den Nennstrom

Eine Erläuterung des thermischen Verhaltens von Leistungsdrosseln bietet die Application Note ANP096 – What do rated current values mean? [1] Wie sich die Leiterbahnabmessungen auf den Temperaturanstieg der Induktivität auswirken, wird in der genannten AppNote erläutert. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass breitere Leiterbahnen und eine größere Kupferdicke (Leiterplattenquerschnitt) den Wärmewiderstand verringern und den Wärmefluss von der Induktivität erhöhen. Mit zunehmender Oberfläche der Leiterplatte verringert sich der thermische Konvektions- und Strahlungswiderstand, wodurch die Wärmekonvektion und die Strahlungsübertragung an die Umgebung zunehmen.

In diesem Szenario mit wachsenden Abmessungen kann mehr Wärme über die Leiterplatte an die Umgebung abgegeben werden, wodurch die Betriebstemperatur der Induktivität sinkt. Dies hat zur Folge, dass nun ein höherer Strom im Bauteil fließen kann, um die gleiche Temperatur zu erreichen wie bei der Verwendung einer Leiterplatte mit kleineren Abmessungen. Werden die Information zu den Testbedingungen in den Datenblättern nicht angegeben, lässt das Spielraum für Fehlinterpretationen durch Konstrukteure und Bauteilehersteller. Dies wird in der AppNote ANP096 demonstriert.

Nennstromrechner schafft Klarheit

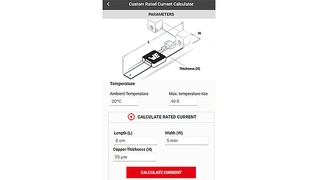

Um den Nennstrom für Bauelemente zu bestimmen, hat Würth Elektronik seinen Nennstromrechner online über RedExpert [2] zur Verfügung gestellt. Er ermöglicht es dem Benutzer, die gewünschten Leiterplattenabmessungen einzugeben (Bild 1).

Nennstrom applikationsabhängig bestimmen , Bilder 1-3

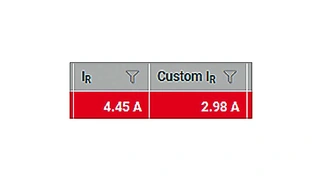

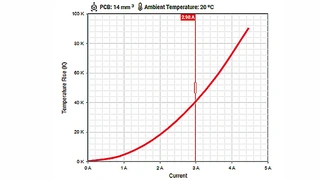

Nachdem der Benutzer die Leiterplattenabmessungen eingegeben hat, wird der Parametertabelle eine Spalte Custom IR hinzugefügt (Bild 2) und das Temperaturanstiegsdiagramm wird aktualisiert, um die neuen Leiterplattenabmessungen zu berücksichtigen (Bild 3).

Diese Berechnungen beruhen auf einem statistischen Modell, das auf Bauteilvermessungen mit unterschiedlich großen Leiterplatten basiert und durch diese verifiziert wird. Auf diese Weise kann der Benutzer nun den berechneten Nennstrom für Leistungsinduktivitäten von Würth Elektronik auf verschiedenen Leiterplattengrößen einsehen, sei es zum Vergleich mit anderen Leistungsinduktivitäten oder zur Abschätzung des Nennstroms eines Bauteils, das auf die Anwendungsleiterplatte gelötet wird. Bei der Abschätzung des Nennstroms in der Zielanwendung ist zu beachten, dass auch andere Komponenten zur Wärmeverteilung auf der Leiterplatte beitragen. Diese Komponenten könnten die Temperatur der Leiterplatte erhöhen, wie z. B. ICs und Kondensatoren, oder im Falle von Kühlkörpern die Temperatur der Leiterplatte senken.

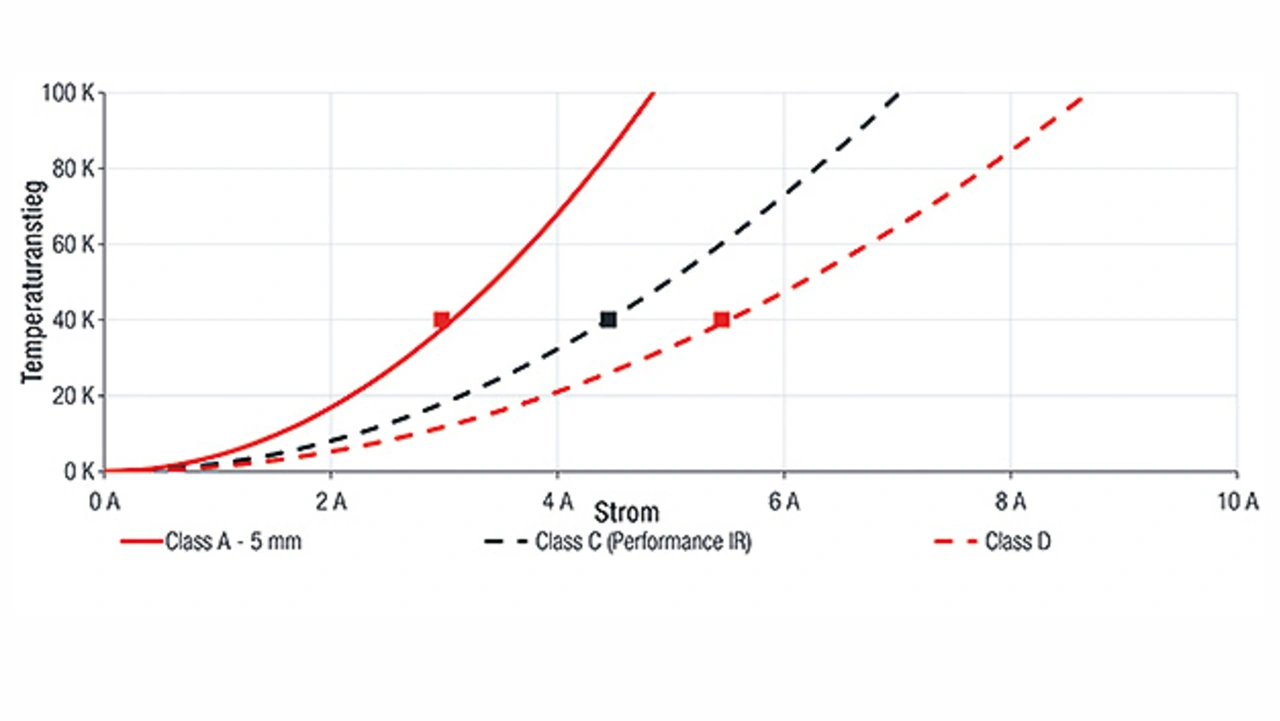

Betrachtet man die Induktivität WE-LHMI (744 373 460 68), so hat sie einen Nennstrom von 4,45 A (Bild 4). Dieser wird auf einer IEC 62024-2 IClass C Leiterplatte gemessen. Im Diagramm zeigt sich der Temperaturanstieg als Folge des Gleichstroms für dieses Bauteil auf der IC-Klasse A 5 mm, IC-Klasse C und IC-Klasse D Leiterplatte. Zusätzlich zeigt das Diagramm die Ausgabe des Nennstromrechners aus der RedExpert-Benutzeroberfläche, die online verfügbar ist, als Datenpunkte an. Wie man sehen kann, sind die berechneten Werte mit denen vergleichbar, die aus Bauteilmessungen gewonnen wurden.

Dieser Vergleich zeigt, wie der Nennstromrechner den Nennstrom mit relativer Genauigkeit im Vergleich zu Nennstrommessungen berechnet. Er zeigt auch, dass der Nennstrom eines Bauteils in hohem Maße von den Leiterplattenabmessungen abhängt, wobei die Induktivität mit noch höheren Strömen als dem Nennstrom auf dem Datenblatt betrieben werden kann. Darüber hinaus zeigt es, dass die IRP-Werte zum Vergleich herangezogen werden können und bei der Auswahl von Induktivitäten vor der Erstellung von Prototypen als Richtschnur dienen.

Es ist zu bedenken, dass es sich hierbei um grundlegende Parameter handelt, die nur Gleichströme ohne zusätzliche wärmewirksame Teile auf der Leiterplatte berücksichtigen. Unter realen Bedingungen müssten auch Wechselstromverluste und die thermischen Auswirkungen der umgebenden Komponenten berücksichtigt werden. Der tatsächliche Temperaturanstieg in den Endanwendungen wird je nach den Bedingungen erheblich variieren.

Literatur

[1] Blakey, R.; Gerfer, A.: What do rated current values mean? Application Note ANP096 from Würth Elektronik:

[2] RedExpert Rated Current Calculator: [3] Blakey, R.: Custom Rated Current Calculator. Application Note ANP138 from Würth Elektronik

Der Autor

Dr. Richard Blakey

wechselte nach seinem Abschluss in Biomedizinischen Wissenschaften (2010) an der University of Central Lancashire (UK) zur Liverpool John Moores University (LJMU), wo er mit einer Arbeit zum Thema »Entwicklung dielektrischer spektroskopischer Resonanzsensoren für biomedizinische und industrielle Anwendungen« (2014) promovierte. Anschließend arbeitete er an verschiedenen Universitäten und Forschungszentren in ganz Europa, bevor er 2017 als Anwendungsingenieur zu Würth Elektronik eiSos wechselte, wo er für die Modellierung und Simulation von Komponenten und Anwendungen verantwortlich ist.