Ziel Effizienzsteigerung

Gekoppelte Induktivitäten in Abwärtswandlern

Die 48-V-Stromverteilung ist in Rechenzentren und Kommunikationsanwendungen weit verbreitet. Es stehen verschiedene Möglichkeiten für die Abwärtswandlung von 48 V auf die Zwischenspannung zur Verfügung, eine Lösung mit gekoppelten Induktivitäten weist dabei viele Vorteile auf.

Durch Optimierung des mehrphasigen Abwärtsreglers mit gekoppelten Induktivitäten lässt sich eine deutlich höhere Leistungsdichte erreichen, die mit Alternativen nach dem neuesten Stand der Technik mithalten kann. Dabei bleibt der wesentliche Leistungsvorteil erhalten.

Mehrphasig gekoppelte Induktivitäten haben eine umgekehrte Kopplung zwischen den Wicklungen, die eine Unterdrückung der Stromwelligkeit in jeder Phase ermöglicht. Durch diesen Vorteil lässt sich entweder die Effizienz steigern, die Baugröße verringern oder die Leistungsdichte erhöhen.

Der Beitrag veranschaulicht ein Beispiel, bei dem das Bauvolumen und das Gewicht der Induktivitäten um das 4-fache verringert wurden, was eine Standardgröße von 1/8-Brick für eine 1,2-kW-Lösung mit einem Spitzenwirkungsgrad von über 98 % ermöglicht. Darüber hinaus geht es im Beitrag um die Optimierung der 48-V-Topologie auf Basis der Leistungszahl (FOM) der gekoppelten Induktivitäten. Das dürfte für Ingenieure, die sich mit der DC/DC-Wandlung beschäftigen, von Interesse sein.

Wie kommt man von 48 V auf eine Zwischenspannung?

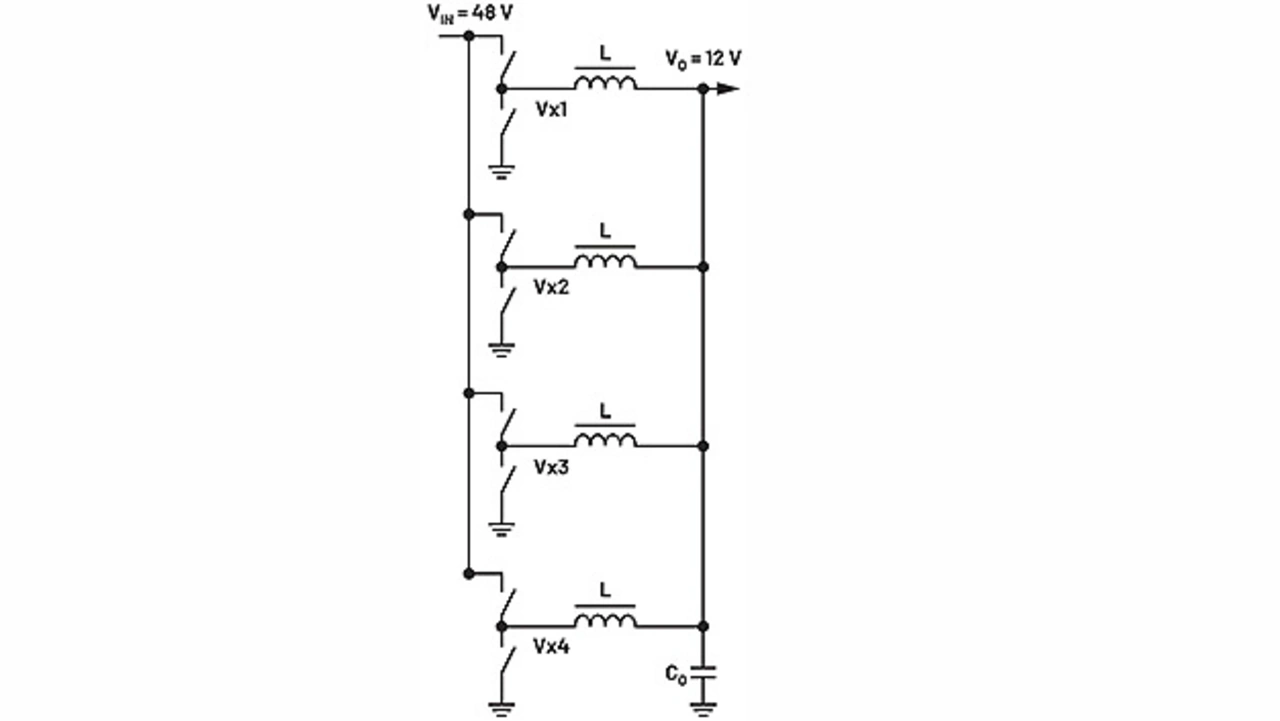

Die 48-V-Stromverteilung wird typischerweise auf eine Zwischenspannung, häufig 12 V oder weniger, umgewandelt. Dann liefern die verschiedenen lokalen POL-Regler (Point of Load) eine Vielzahl unterschiedlicher Spannungen direkt an die verschiedenen Lasten. Eine der ersten Möglichkeiten für den Abwärtsspannungsregler von 48 V auf 12 V ist ein mehrphasiger Abwärtswandler (Bild 1). Dies ist eine Lösung mit geregelter VO und einem schnellen Einschwingverhalten, die sich auch noch einfach und kostengünstig realisieren lässt. Für einen Leistungsbereich von einigen hundert Watt bis über 1 kW können vier parallele Phasen in Betracht gezogen werden.

Da jedoch ein hoher Wirkungsgrad oft Priorität hat, ist die Schaltfrequenz bei 48-V-Wandlern meist relativ niedrig, um die Schaltverluste gering zu halten – im Vergleich zu den Anwendungen mit niedrigeren Eingangsspannungen von 12 V oder 5 V. Dies schadet Induktivitäten in zweifacher Hinsicht, da die bereits beachtliche Spannung auch noch für eine relativ lange Zeit anliegt. Folglich sind die Induktivitäten für 48 V normalerweise sperrig und verfügen über Multiturn-Wicklungen, um dem im Vergleich zu Anwendungen mit niedrigeren Spannungen deutlich höheren magnetischen Fluss standzuhalten. In 48-V-Abwärtswandlern kann trotzdem ein hoher Wirkungsgrad erreicht werden, aber typischerweise mit einer beträchtlichen Gesamtgröße, bei der Induktivitäten den größten Teil des Bauvolumens einnehmen.

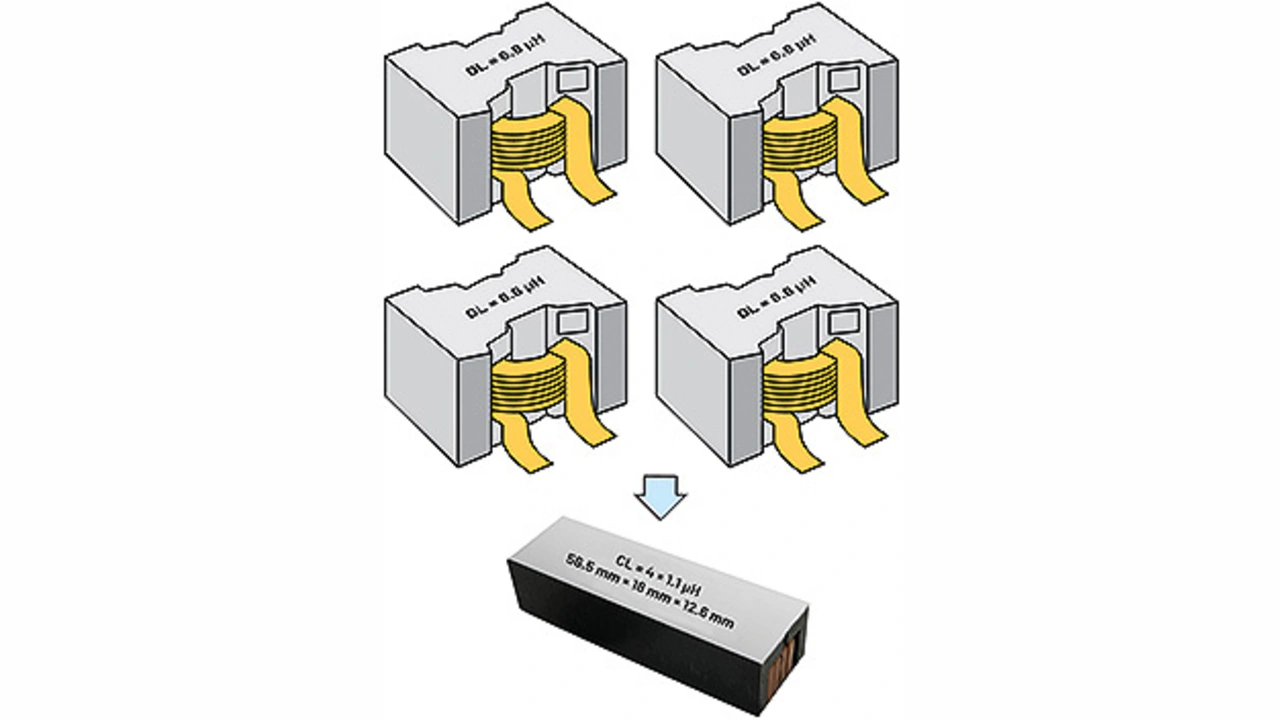

Der Basis-Abwärtswandler von 48 V auf 12 V mit ~1 kW hat vier Phasen mit diskreten Induktivitäten von 6,8 μH und schaltet mit 200 kHz. Die vier Induktivitäten sind bei weitem die größten Bauteile und beanspruchen einen Großteil des Bauvolumens des Wandlers. Ziel ist es, den hohen Wirkungsgrad des ursprünglichen Designs beizubehalten oder zu erhöhen, und gleichzeitig die Größe der Induktivitäten deutlich zu verringern.

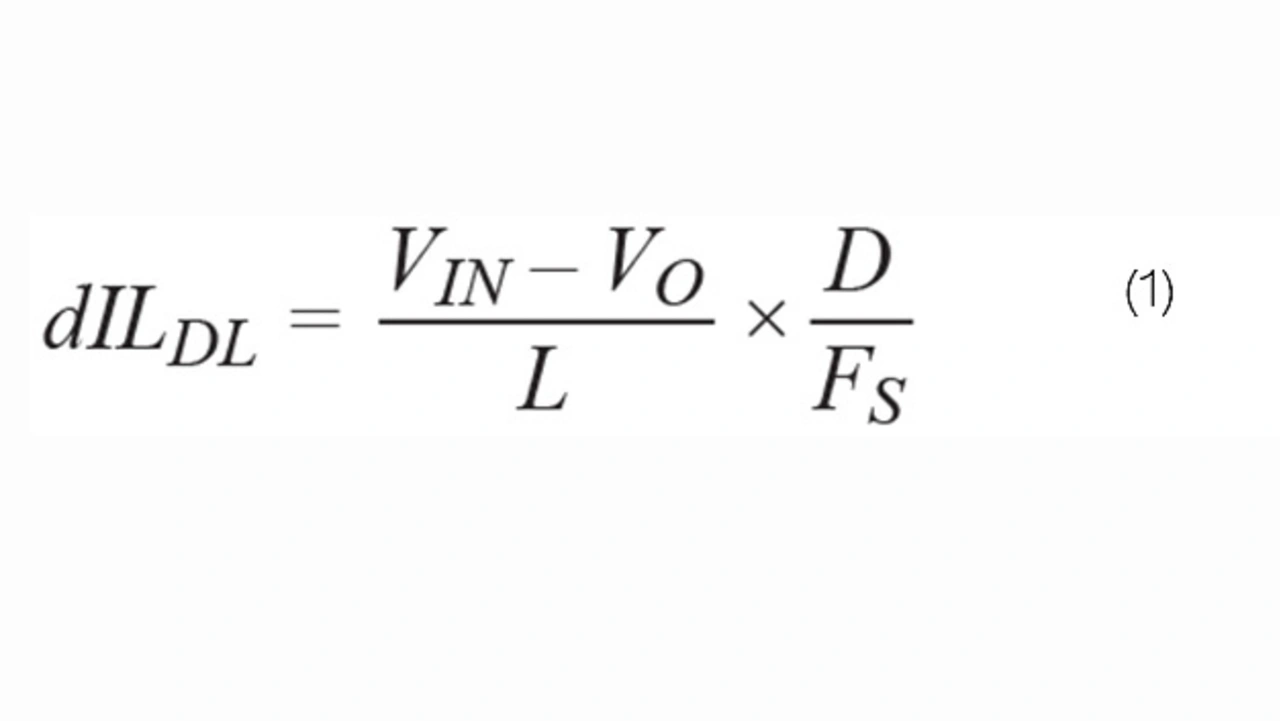

Die Stromwelligkeit in jeder Phase des herkömmlichen Abwärtswandlers lässt sich mit Gleichung 1 ermitteln. Darin sind D die Einschaltdauer, VO die Ausgangsspannung, VIN die Eingangsspannung, L der Induktivitätswert und FS die Schaltfrequenz.

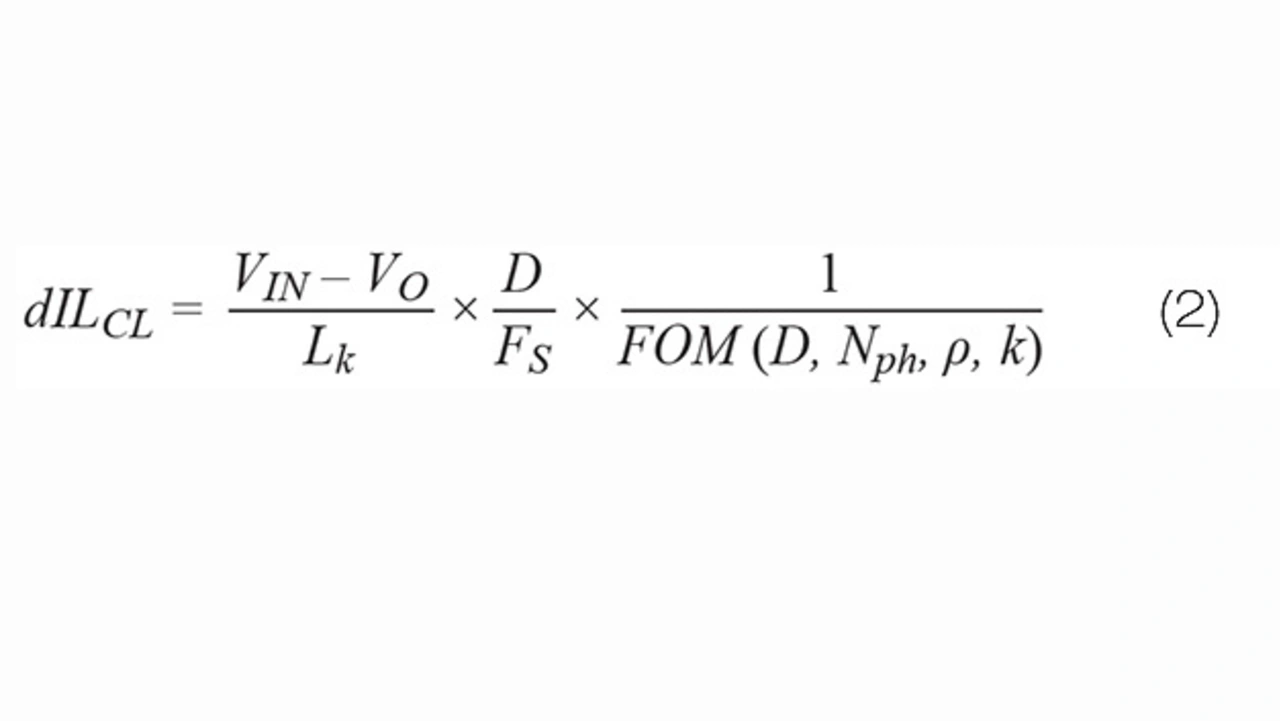

Ersetzt man die diskreten Induktivitäten (DL) durch die gekoppelte Induktivität [1-7], die eine Streuinduktivität Lk und die gegenseitige Induktivität Lm aufweist, lässt sich die Stromwelligkeit in der gekoppelten Induktivität (CL) mit Gleichung 2 berechnen [6].

Von 48 V auf eine Zwischenspannung? Formel 3-5

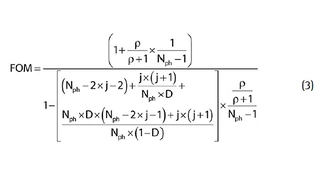

Die Gütezahl (FOM) wird mit Formel 3 berechnet.

Darin sind Nph die Anzahl der gekoppelten Phasen, ρ der Kopplungskoeffizient (Formel 4) und j der Laufindex, der lediglich ein anwendbares Intervall der Einschaltdauer definiert (Formel 5).

Überlegungen zur gekoppelten Induktivität CL

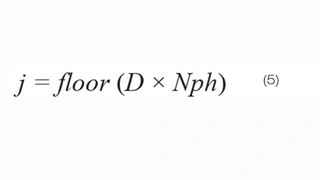

Der erste Schritt zur Verbesserung wäre die grafische Darstellung der FOM für Nph = 4 für mehrere praktisch sinnvolle Werte des Kopplungskoeffizienten Lm/Lk (Bild 2). Die rote Kurve in Bild 2 (Lm/Lk = 0) repräsentiert die Basislinie FOM = 1 für die diskrete Induktivität. Es wurde gezeigt, dass die NCL-Strukturen (Notch CL) mit sehr geringen Leckströmen im Allgemeinen sehr hohe Lm/Lk-Werte und damit hohe FOM-Werte erreichen können [8,9]. Da die interessierende Einschaltdauer idealerweise genau in der ersten Kerbe D = 12 V/48 V = 0,25 liegt, ist es notwendig, einen gewissen Bereich für VIN und VO zu berücksichtigen. Manchmal kann die Nennspannung VIN 48 V oder 54 V plus eine gewisse Toleranz betragen. VO kann von 12 V abweichen und so weiter.

Damit die Stromwelligkeit auch dann begrenzt bleibt, wenn sich die Einschaltdauer in einem Bereich um D = 0,25 ändert, wird anstelle von NCL ein typisches CL-Design mit erheblichem Leckstrom gewählt, das immer noch einen signifikanten FOM-Wert aufweist. Unter der Annahme, dass Lm/Lk > 4 ist, könnte man einen Vorteil von ~6× von FOM in Bild 2 ableiten, um den Induktivitätswert in CL gegenüber der DL-Basislinie zu verringern. Eine Verringerung der Energiespeicherung sollte sich direkt auf das erforderliche Bauvolumen der Spulen auswirken. Eine Verringerung des Wertes DL = 6,8 μH auf CL = 1,1 μH dürfte daher eine Verkleinerung der Baugröße bewirken.

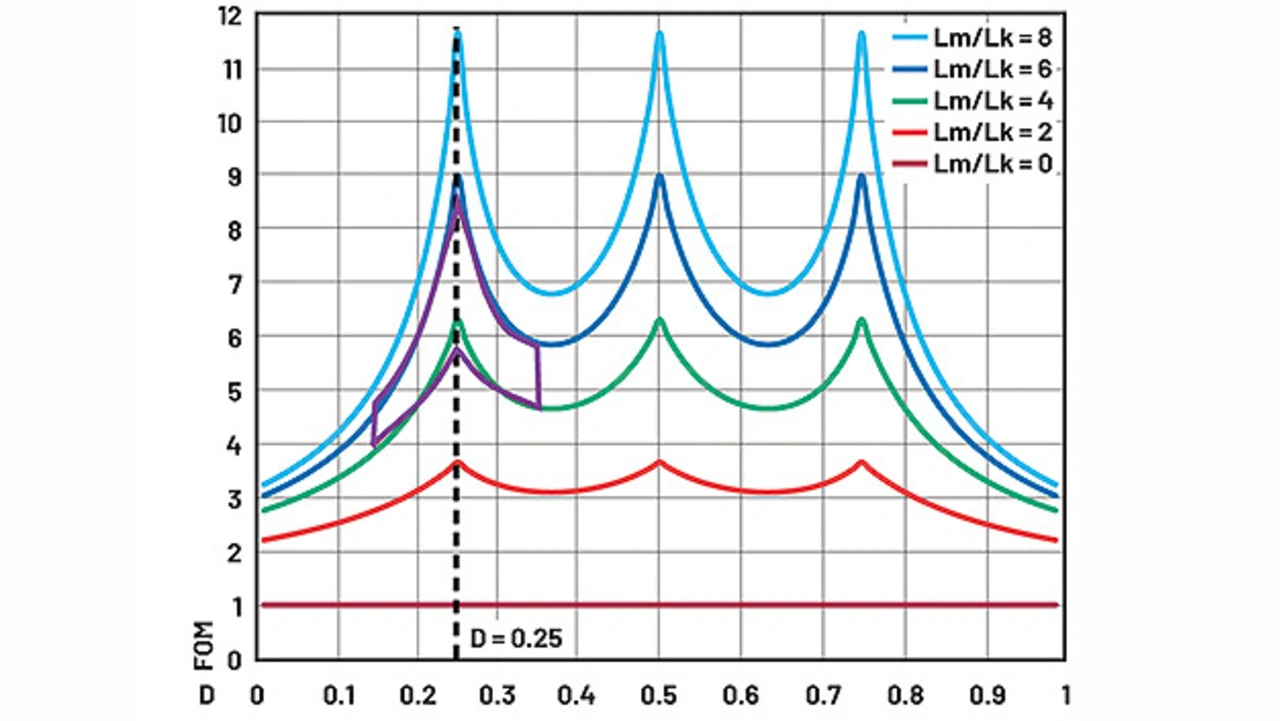

Bild 3 zeigt die entsprechende Stromwelligkeit. Dabei wird das Basisdesign DL = 6,8 μH mit dem vorgeschlagenen vierphasigen CL = 4 × 1,1 μH (Lm = 4,9 μH) bei VIN = 48 V und FS = 200 kHz verglichen. In dem hier interessierenden Bereich ist die Stromwelligkeit von CL ähnlich oder kleiner als die von DL. Dies bedeutet, dass alle Schaltkreis-Stromverläufe einen ähnlichen Effektivwert aufweisen, was auch für die Leitungsverluste gilt. Dieselbe Welligkeit bei der gleichen Frequenz FS bedeutet auch dieselben Schaltverluste und Gate-Treiberverluste usw.

Dies wiederum bedeutet, dass beide Lösungen einen sehr ähnlichen Wirkungsgrad haben sollten (unter der Annahme eines ähnlichen Beitrags der DL- und CL-Verluste als einzigem Unterschied).

Bild 4 zeigt vier diskrete Induktivitäten (DL) mit jeweils 6,8 μH, die durch eine CL mit 1,1 μH ersetzt werden [5]. Jede diskrete Induktivität (DL) ist 28 mm × 28 mm × 16 mm groß. Geht man davon aus, dass sie im Abstand von 0,5 mm angeordnet sind, ergibt eine vierphasige gekoppelte Induktivität (CL) mit den Abmessungen 56,5 mm × 18 mm × 12,6 mm eine 4-fache Verkleinerung des Bauvolumens.

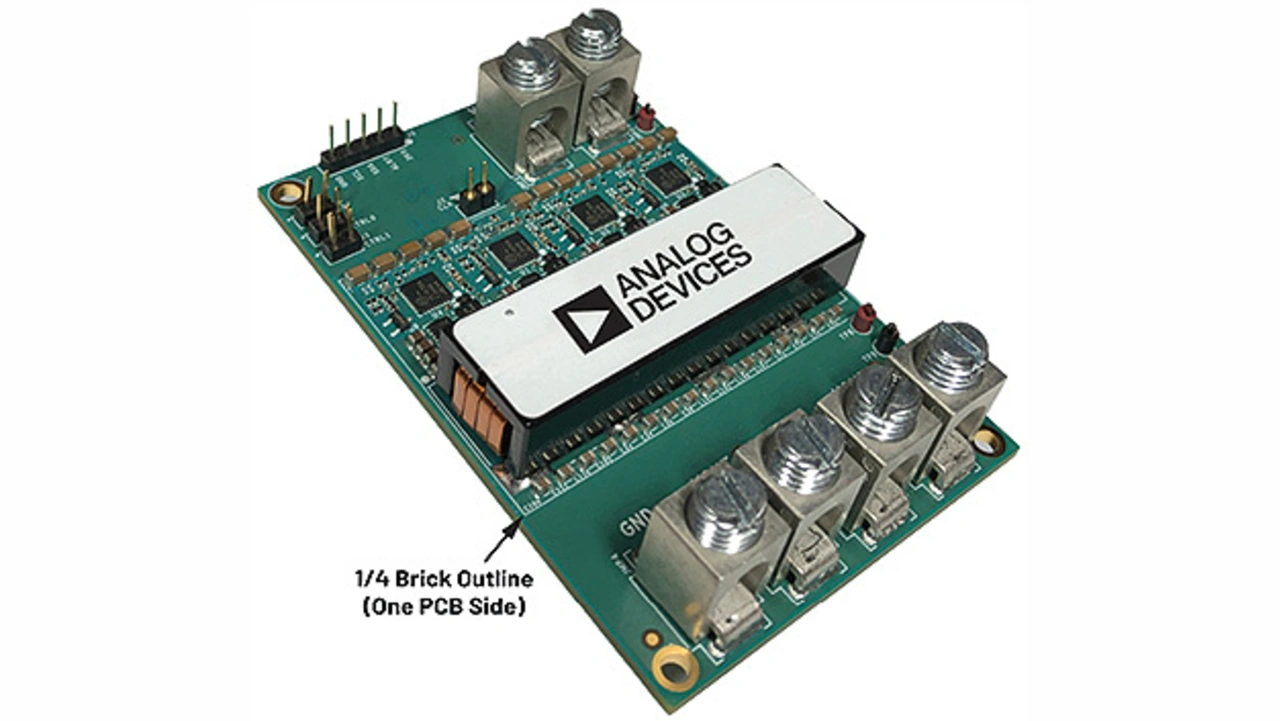

Bild 5 zeigt eine komplette geregelte 1,2-kW-Lösung mit einer Regelung von 48 V auf 12 V, bei der sich die Bauteile auf einer einzigen Leiterplattenseite im 1/4-Brick-Format befinden. Die Abmessungen und die Grundfläche der gekoppelten Induktivität sind so konzipiert, dass zwei CL-Bauteile in eine Industriestandardgröße im 1/4-Brick-Format passen. Indem alle Bauteile mit ~1 mm (FETs, Controller-ICs, Keramikkondensatoren usw.) auf der Unterseite der Leiterplatte platziert werden, ist eine 1,2-kW-Lösung im 1/8-Brick-Format möglich.

- Gekoppelte Induktivitäten in Abwärtswandlern

- Performance-Gewinn