Induktive Bauelemente

Frequenzabhängige Verluste bestimmen

Fortsetzung des Artikels von Teil 1

Herleitung der Verluste

Im Idealfall kommt die gesamte Energie, die in eine Spule hineingeht, wieder heraus, aber aufgrund von Verlusten sieht die Realität anders aus. Hauptsächlich verantwortlich sind die Gleichstrom- und Wechselstromverluste der Wicklung sowie die Wechselstromverluste des Kerns. Wenn die Eingangs- und Ausgangsleistung genau gemessen werden kann, ist die Differenz der Gesamtverlust. Durch Integration über die Spannungs- und Stromverläufe lässt sich dies leicht für die Dauer einer Periode (ein Schaltzyklus) ermitteln.

Davon können die DC-Verluste abgezogen werden, da der ausgangsseitige Gleichstrom und der Gleichstromwiderstand der Spule leicht zu messen sind. Der Rest sind die gesamten Wechselstromverluste, die schwieriger in einzelne Komponenten zu unterteilen sind

.

Die Kernverluste lassen sich anhand der B/H-Kurve bestimmen, um die Wicklungsverluste zu bestimmen, aber es ist nicht möglich, die Verluste durch Skin- und Proximity-Effekte zu trennen. Außerdem ist dies aus Sicht des Anwenders nicht erforderlich, da es in erster Linie darauf ankommt, wie heiß die Induktivität aufgrund der Gesamtverluste unter den jeweiligen Betriebsbedingungen werden wird. Dies hängt von der Größe des Bauteils und der Art seiner Montage im Hinblick auf die Kühlung ab.

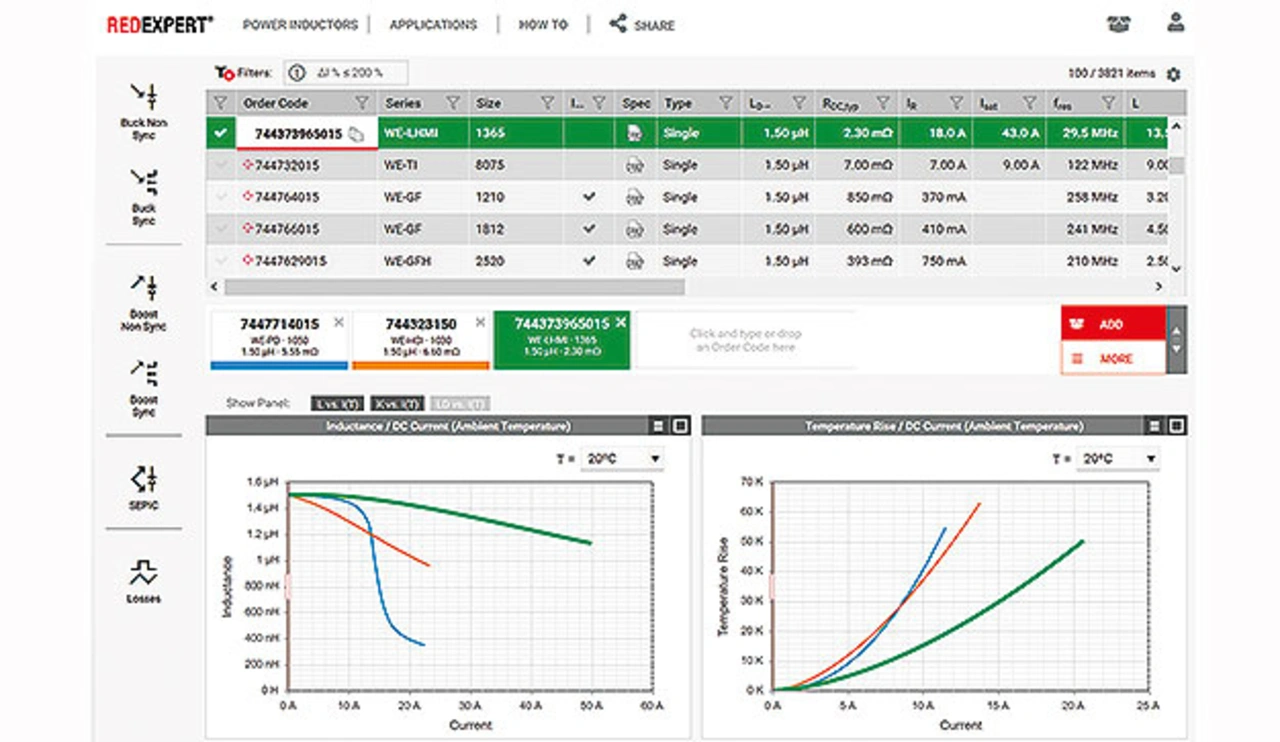

In der Praxis ist es zweckmäßig, die Gesamtverluste einer Induktivität zu kennen. Diese müssen durch Wärmeleitung zur Leiterplatte und durch Konvektion an die Luft abgeführt werden. Jede Induktivität im Online-Tool RedExpert hat einen »Nennstrom« (Rated Current), der auf dem Gleichstrom basiert, der einen Temperaturanstieg von 40 K verursacht. Dabei wird die Induktivität auf einer standardisierten Leiterplatte montiert und in unbewegter Luft betrieben. Das bedeutet, dass die Gesamtverluste (AC + DC) geringer sein müssen als der Verlust, der durch den DC-Nennstrom der Induktivität (RDC · Irated 2) erzeugt wird, vorausgesetzt, es gibt eine Kupferoberfläche, die der der Testplatine entspricht. RedExpert gibt den Temperaturanstieg einer Induktivität auf der Grundlage verschiedener Umgebungstemperaturen und Gleichströme an, aber man muss immer noch den Transfer zur eigenen Anwendung auf der Grundlage der Gesamtverluste und seines spezifischen Layouts leisten.

Würth Elektronik eiSos hat diese empirischen Daten auf Gleichungen reduziert, bei denen die Wechselstromverluste mehr als eine Funktion der Frequenz und der Flussdichte – wie beim Steinmetz-Modell – sind. Das WE-Modell trennt die Verluste in die Gleichstromverluste und die gesamten Wechselstromverluste. Es wird kein Versuch unternommen, die AC-Kernverluste von den AC-Wicklungsverlusten zu trennen. Letztlich tragen beide zu den Verlusten bei, die einen Temperaturanstieg verursachen.

Das Ziel des Modells ist es, vorhandene Induktivitäten mit allen Nuancen ihrer Konstruktion genau zu charakterisieren, und nicht, Informationen zur Konstruktion von Induktivitäten zu liefern. Der Entwickler von Stromversorgungen möchte sofort wissen, ob seine Induktivität in seiner Schaltung unter seinen Betriebsbedingungen funktionieren wird. Er möchte darüber hinaus das vorhergesagte Verhalten induktiver Bauteile kennen, um den Entwurf zu optimieren. Aber dazu sind Informationen von den Kernherstellern und Details zu den vorgeschlagenen Konstruktionsmethoden erforderlich.

Simulation mit RedExpert

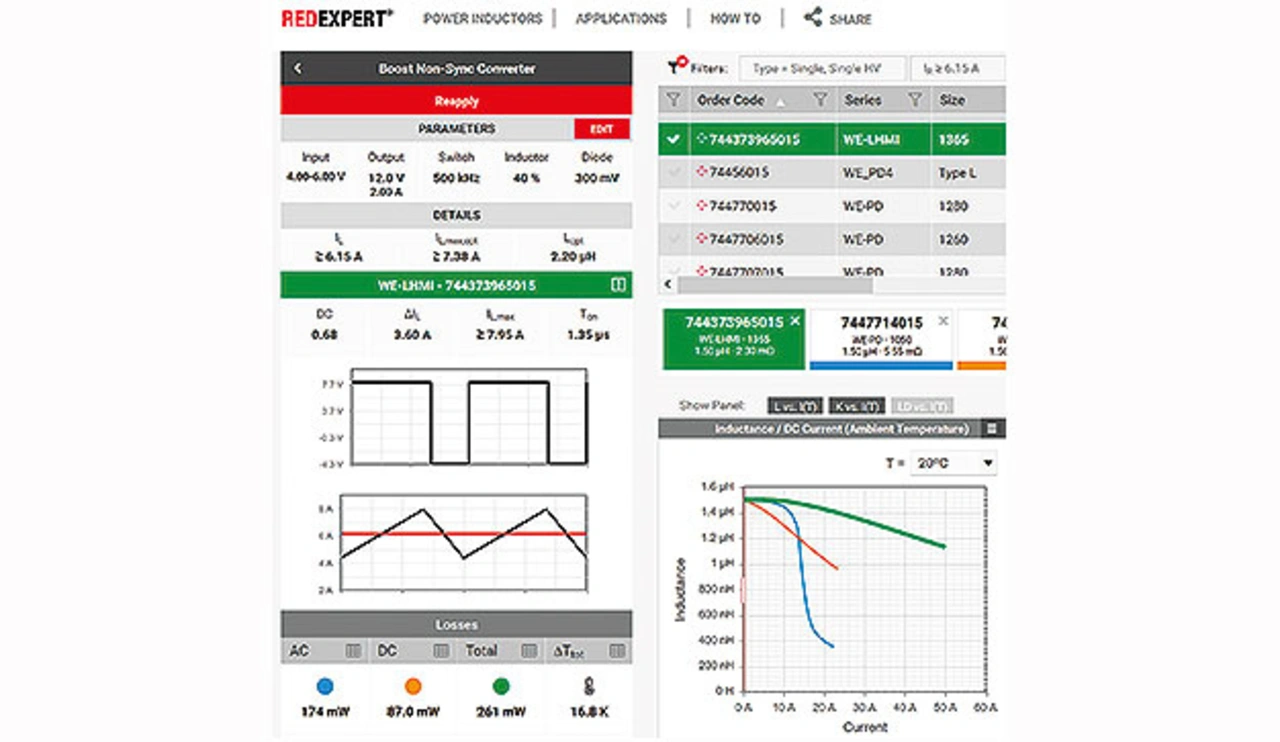

Im Laufe der Jahre hat Würth Elektronik eiSos viele Tausende von Messungen an Induktivitäten in seinem Portfolio durchgeführt. Dieser umfangreiche Datensatz wurde auf Gleichungen reduziert, die die AC-Verluste für die Induktivitäten auf der Grundlage der Betriebsfrequenz, des Arbeitszyklus, der DC-Vorspannung, des Ripplestroms usw. angeben. Es ist wichtig zu verstehen, dass dies keine allgemein gültigen Formeln zur Berechnung von Schaltungen sind, da die Messungen, die zur Erstellung der Formeln verwendet werden, komponentenspezifisch sind und die Konstruktionsmethoden und Materialien berücksichtigen. Deshalb ist diese Methode so genau. Das Online-Auswahltool von Würth Elektronik eiSos, RedExpert (Bild 5) soll eine bequeme Möglichkeit bieten, auf die elektrischen Parameter zuzugreifen und mehrere Induktivitäten zu vergleichen.

Ein praktisches Merkmal von RedExpert ist, dass es die eigene Arbeit automatisch speichert. Wenn Anwender auf das Freigabesymbol in der oberen Menüleiste klicken, wird eine eindeutige URL angezeigt. Damit lässt sich die Arbeit im eigenen Entwurfsbuch speichern, sie per E-Mail an sich selbst oder zur Weitergabe an einen Kollegen senden, der diesen Datensatz in gleicher Form wieder abrufen kann (Bild 6).

Literatur

[1] Brander T., et al., Trilogie der induktiven Bauelemente, 2018, ISBN: 978-

3899291513

[2] Bramanpalli R., pdf" target="_blank" title="https://www.we-online.com/web/en/index.php/download/media/07_electronic_components/download_center_1/application_notes_berichte/exakte_bestimmung_von_spulenverlusten/Accurate_Inductor_Loss.pdf">Accurate Inductor Loss Determination Using Würth Elektronik’s

RedExpert, AN P029

[3] De Smedt V., MadMix Inductor Models, MinDCet, 2017

Der Autor

George Slama

Während seiner über 35-jährigen Laufbahn hat George Slama Transformatoren entworfen und mit ihnen gearbeitet. Seine Konstruktionserfahrung reicht von Mikrofon-, Audio- und Telekommunikationstransformatoren im Milliwattbereich bis hin zu Steuer-, Ferroresonanz-, Flugzeug-, Radar-, Hochspannungs-, kleinen Dreiphasen-, Hochfrequenzschalt- und LTCC-Transformatoren und Induktivitäten. Seine Arbeit umfasste die Qualitätskontrolle, die automatisierte Prüfung und die Fertigungstechnik sowie alle Aspekte der Konstruktion und Entwicklung kundenspezifischer Schaltnetzteile. Er hat in den USA und Europa Seminare zu Induktivitäten gehalten und Schulungen durchgeführt. Zurzeit arbeitet er als Senior Application and Content Engineer bei Würth Elektronik und entwickelt App Notes und Tools, die den Entwicklern von Stromversorgungen bei der Lösung ihrer Herausforderungen mit Induktivitäten helfen.

- Frequenzabhängige Verluste bestimmen

- Herleitung der Verluste