Studie zur Energie für die E-Mobilität

Strom und Batterie oder Wasserstoff und Brennstoffzelle?

Die Zukunft der Mobilität ist elektrisch. Doch woher kommt die Energie? Das Forschungszentrum Jülich hat die Kosten des erforderlichen Infrastrukturausbaus gegenübergestellt.

»Deutschland hat sich ambitionierte, aber notwendige Ziele beim Klimaschutz gesetzt«, sagt Martin Robinius vom Jülicher Institut für Energie- und Klimaforschung (IEK-3).

Wenn die Windräder in Deutschlands auf Hochtouren laufen, erzeugen sie viel Strom. Das Stromnetz kann den produzierten Strom oftmals nicht vollständig aufnehmen, so dass er zum Antrieb von Kraftfahrzeugen eingesetzt werden könnte. Von zentraler Bedeutung ist hierbei allerdings, in welcher Form die Energie gespeichert und transportiert wird: Sollen künftig batteriebetriebene Elektroautos auf unseren Straßen fahren oder Brennstoffzellenfahrzeuge, die Wasserstoff tanken?

Analyse

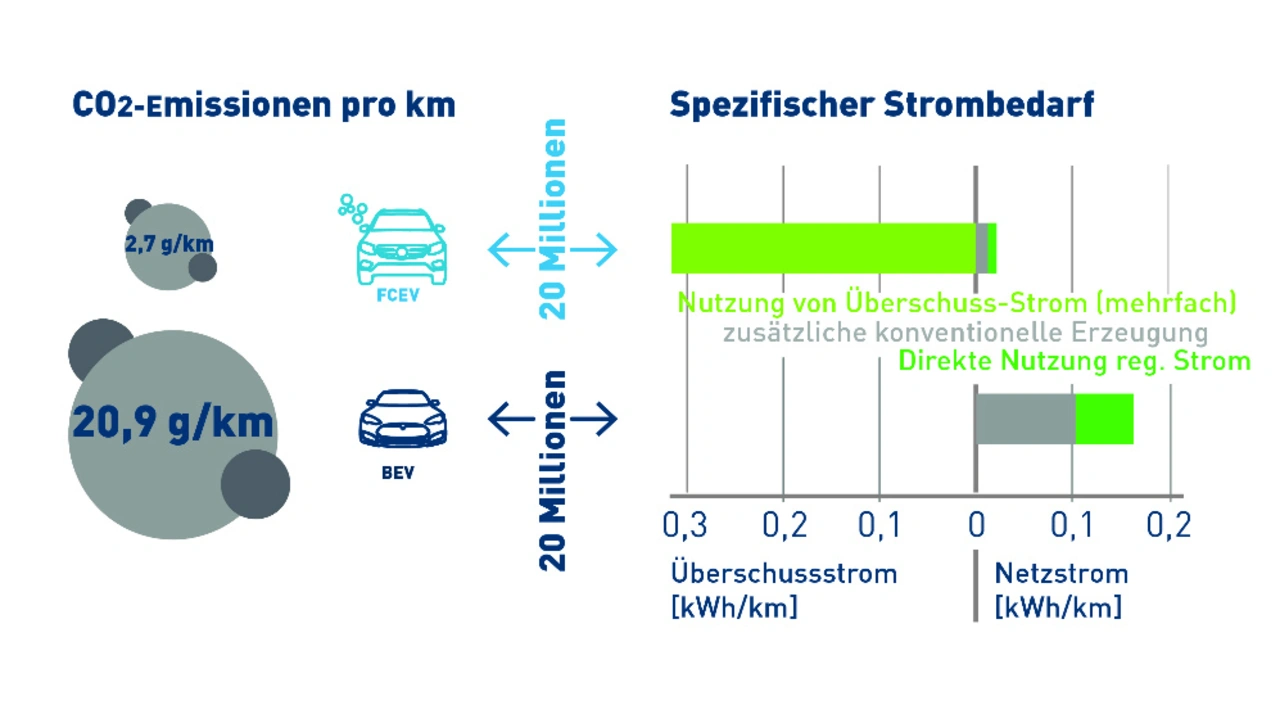

Zielsetzung der Analyse war eine detaillierte Auslegung und Untersuchung der notwendigen Infrastrukturen in Deutschland für unterschiedliche Marktdurchdringungen von batterieelektrischen Autos sowie von Elektrofahrzeugen mit Wasserstoff-Brennstoffzelle. Zudem wurde untersucht, ob die Infrastrukturen die Möglichkeit zur Integration von Strom-Überschüssen bieten, welche zukünftig durch erneuerbare Energien zwangsläufig entstehen.

Beide Techniken stehen derzeit noch am Anfang ihrer Marktentwicklung. Gerade deshalb ist es von zentraler Bedeutung, die Kosten der Infrastruktur frühzeitig abzuschätzen, um nicht in eine »Sackgasse« zu geraten.

Die Jülicher Studie, die von H2 Mobility beauftragt wurde, soll daher eine erste Orientierung geben. Viele Experten bevorzugen hinsichtlich der Elektromobilität derzeit den Batterieeinsatz – das elektrische Netz existiert bereits flächendeckend, es müsste lediglich eine zusätzliche Anzahl an Ladesäulen installiert werden. Zudem überzeugt der elektrische Prozess durch seinen hohen Wirkungsgrad.

Das sieht beim Wasserstoff anders aus: Ein Großteil der Infrastruktur ist nicht existent und muss noch aufgebaut werden. Hierbei sind Elektrolyseure notwendig, die beispielsweise den Strom der Windenergie nutzen, um Wasser aufzuspalten. Der dabei entstehende Wasserstoff kann zunächst in unterirdischen Salzkavernen gelagert werden, um dann über ein Pipelinesystem an die Tankstellen verteilt zu werden.

Analyseergebnis

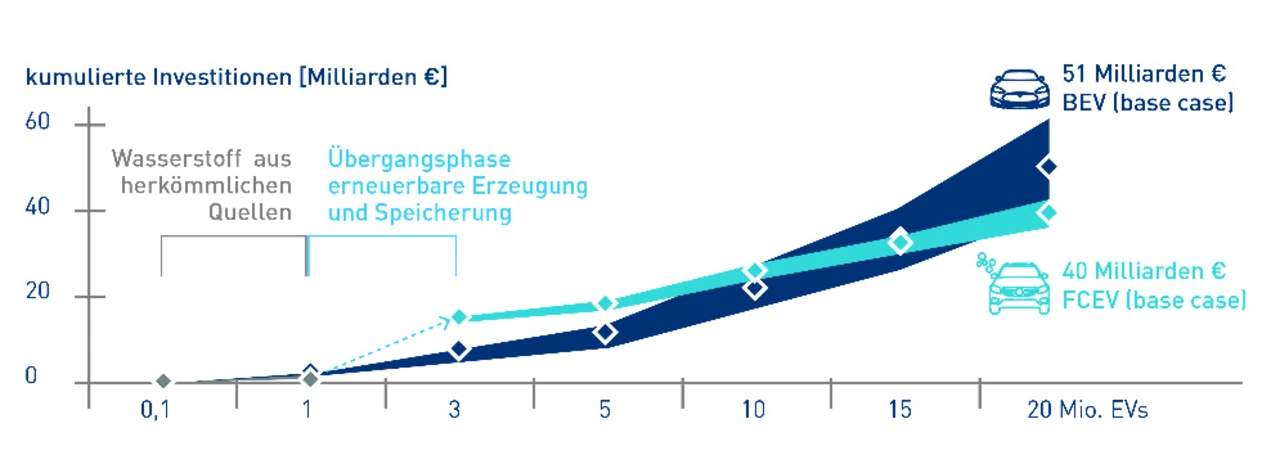

Die Experten aus Jülich haben beide Szenarien analysiert und kommen zu nachfolgendem Ergebnis: Die Rentabilität ist davon abhängig, wie viele Fahrzeuge mit Batterie- oder Brennstoffzellenantrieb auf den Straßen unterwegs sind. Die Investitionen in den Infrastrukturausbau sind für beide Techniken bei geringen Fahrzeugbeständen (bis zu einigen Hunderttausend) nahezu identisch.

Der Wasserstoff könnte in diesem Zeitraum noch von der Industrie aus konventionellen Quellen bereitgestellt werden. Es könnte dann eine Übergangsphase folgen, in der die Erzeugung und Speicherung von »grünem Wasserstoff« mit Hilfe von Überschussstrom ausgebaut wird. Die Kosten für die dafür notwendigen Elektrolyseure treiben den Preis für den Wasserstoff in die Höhe. Gleichzeitig ermöglichen sie, saisonale Überschüsse der erneuerbaren Energien in Form von Wasserstoff über einen langen Zeitraum zu speichern, was mit der Batterietechnik so nicht möglich ist. Für das Laden der Batterie-Fahrzeuge kann keine saisonale Stromspeicherung berücksichtigt werden, die für eine sichere Versorgung mit 100 Prozent erneuerbarem Strom allerdings notwendig wäre.

Institutsleiter Prof. Detlef Stolten erklärt: »Wir brauchen beide Infrastrukturen, und wir können sie uns auch leisten: Batterien und Wasserstoff schließen sich nicht gegenseitig aus. Und wir müssen so schnell wie möglich damit beginnen, sie beide aufzubauen. Darin liegt sicher auch eine große Chance für die Innovationsfreudigkeit in unserem Land der Ingenieure.«

Aus Sicht der Forscher stellen Elektroautos mit Batterie derzeit den kostenoptimalen Pfad dar. Sie sind aber überzeugt, dass sich das Verhältnis ab mehreren Millionen Fahrzeugen umkehrt. Eine intelligente und komplementäre Kombination aus beiden Infrastrukturen kann die Stärken der Wasserstoff-Infrastruktur mit den Stärken des elektrischen Ladens verbinden und weniger zukunftsfähige Einzellösungen mit geringerer Systemfähigkeit oder Effizienz vermeiden.

Investitionen

Die Studie aus Jülich betrachtet eine Marktdurchdringung von bis zu 20 Millionen Fahrzeugen, was knapp der Hälfte des heutigen Bestands entspricht. Dann sind die Investitionen in eine Ladesäulen-Infrastruktur mit rund 51 Mrd. € höher im Vergleich zur Wasserstoff-Infrastruktur mit circa 40 Mrd. €. Die Mobilitätskosten hingegen unterscheiden sich in dem Stadium kaum. Sie liegen in beiden Fällen zwischen 4,5 und 4,6 Cent/km.