ROHM Semiconductor

GaN-HEMT-Topologien für HD-LiDAR

Fortsetzung des Artikels von Teil 1

GaN-HEMT-Schaltung in Einflanken-Resonanzkonfiguration

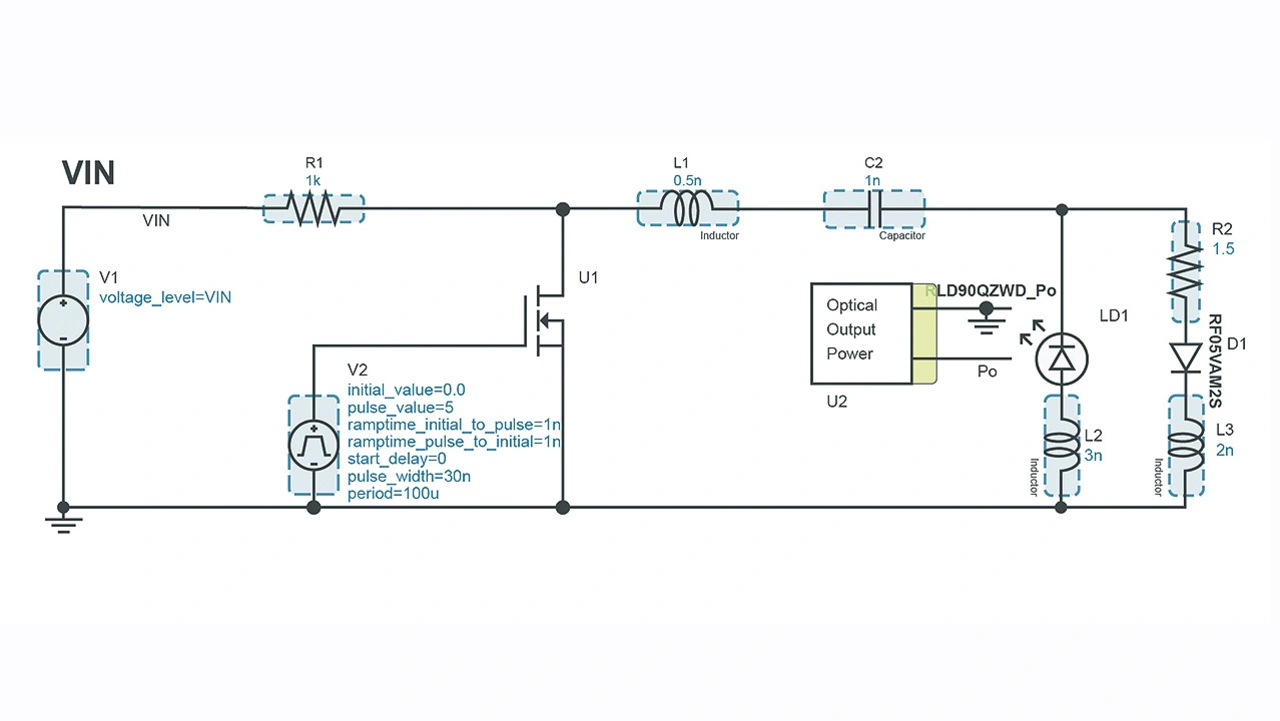

Wie aus dem Simulationsschaltplan in Bild 7 hervorgeht, nimmt der HEMT bei der Resonanztopologie eine völlig andere Rolle ein. Anstatt den Strom direkt über den Laser zu steuern, wird der HEMT (U1) verwendet, um über die Induktivität L1 und den Kondensator C2 eine Resonanzentladung auszulösen. Auf diese Weise ist nur die Vorderflanke des Steuersignals von Bedeutung, da die

Pulsbreite vollständig durch die LC-Schaltung in Reihe mit dem Laser bestimmt wird.

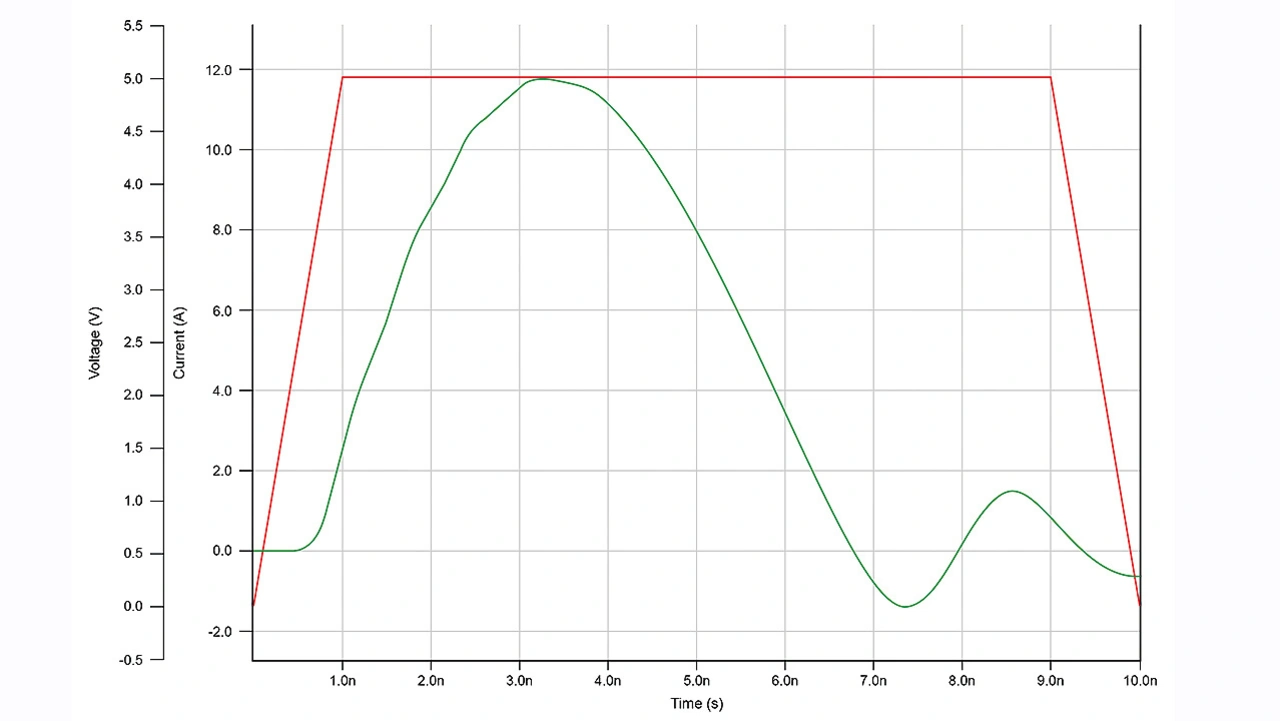

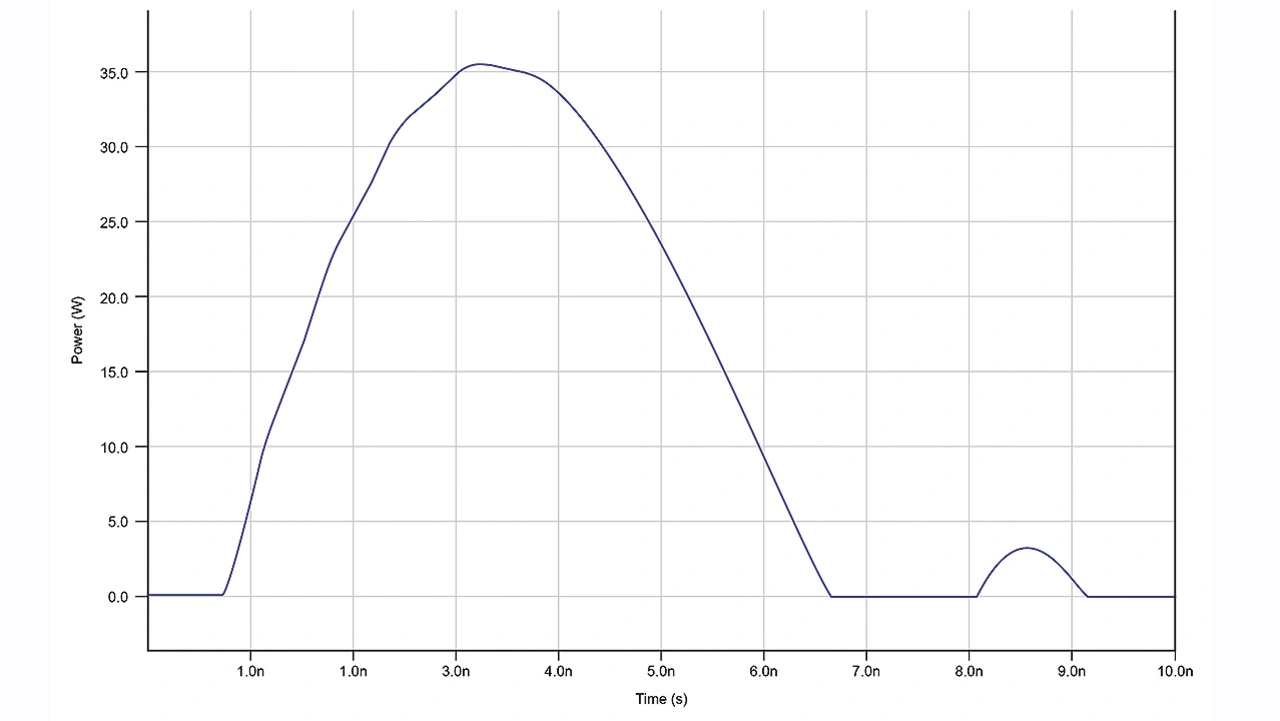

Die Gate-Spannung und der Drain-Strom der Resonanzkonfiguration sind in Bild 8 dargestellt, die optische Ausgangsleistung in Bild 9.

Wie diese Abbildungen zeigen, löst die ansteigende Flanke der Gate-Ansteuerung die Entladung der gespeicherten Energie in C2 durch den Laser aus.

Es ist wichtig zu beachten, dass die Pulsbreite des Lasersignals nicht mit der fallenden Flanke des Gate-Signals zusammenhängt.

Im Vergleich zu seinem Rechteck-Pendant bietet das Resonanzdesign mehrere Vorteile:

➔ Die LC-Resonanz ermöglicht viel schmalere Pulsbreiten mit gut definierter Symmetrie – ein wichtiger Faktor insbesondere für LiDAR.

➔ Die parasitäre Serieninduktivität innerhalb der Komponenten und der Schaltungsverdrahtung kann als Teil der LC-Resonanz genutzt werden. Anstatt die Geschwindigkeit zu behindern, wie beim Rechteckdesign, kann die Gesamtinduktivität für eine optimale Leistung angepasst werden.

➔ Die Energie des Laserpulses ist nur ein Faktor der Eingangsspannung. Dies ermöglicht eine präzise Steuerung ohne Rücksicht auf das Timing der Gate-Ansteuerung in Anwendungen, bei denen die Gesamtenergie entscheidend ist.

Der Preis für all diese Vorteile ist die Komplexität des Designs in Bezug auf die Resonanzbedingungen. Die Streuinduktivität muss modelliert werden. Dabei sind die räumliche Anordnung und das Layout von Komponenten und Leiterbahnen wichtige Faktoren, die die Gesamtleistung beeinflussen. Ein nützliches Tool, das beim Entwurf dieser Schaltungen helfen kann, ist der Online-Schaltungssimulator von Rohm Semiconductor, der bereits vorgefertigte Treiber-Topologien enthält.

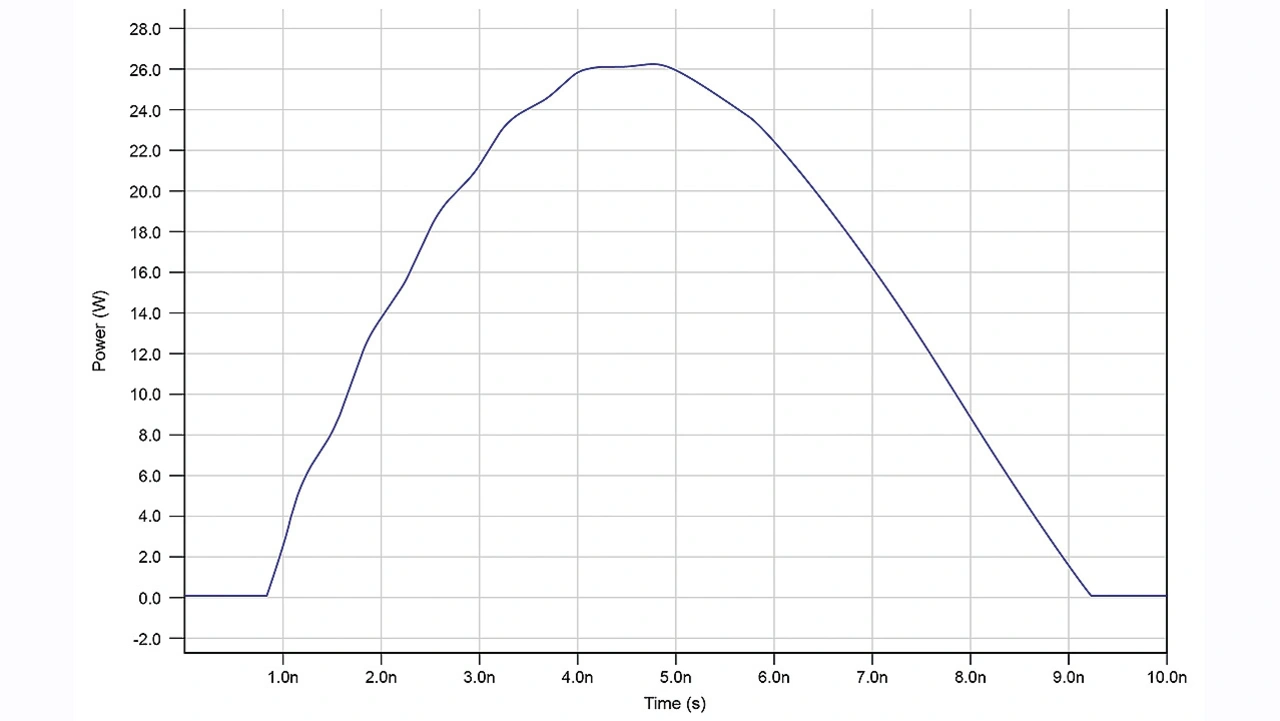

Als Beispiel für die Auswirkungen der Streuinduktivität wurden die Simulationen der Abbildungen 7 bis 9 mit einem erhöhten L2-Term wiederholt, um zu sehen, wie die optische Leistung beeinflusst wurde. Bild 10 zeigt, dass bei einer Erhöhung von L2 von 3 auf 6 nH die Spitzenausgangsleistung um 26 Prozent abnimmt, während die Pulsbreite um fast 50 Prozent zunimmt.

Die Empfindlichkeit gegenüber diesen Parametern erfordert oft, dass die Schaltung im Voraus modelliert wird. Es ist wahrscheinlich, dass mehrere Iterationen des Entwurfs und der Tests durchgeführt werden müssen. Darüber hinaus können bei Anwendungen, bei denen keine kurzen Impulse erforderlich sind oder eine variable Pulsbreite bevorzugt wird, die Vorteile der Resonanz nicht genutzt werden.

Die richtige Topologie für LiDAR-Anforderungen

Mit der zunehmenden Verbreitung von LiDAR und ähnlichen Technologien zur Entfernungsmessung müssen auch die zugrundeliegenden Komponenten weiterentwickelt werden, um den ständig steigenden Leistungsanforderungen gerecht zu werden. Gleichzeitig müssen Ingenieure die verschiedenen Entwurfsmethoden und -werkzeuge beherrschen, die für den Erfolg einer bestimmten Anwendung zur Verfügung stehen.

Wie bereits erörtert, bieten Einflanken-Resonanzschaltungen häufig eine bessere Leistung für Hochgeschwindigkeits-GaN-HEMT-Schaltanwendungen, allerdings auf Kosten einer erhöhten Designkomplexität. Wenn eine Anwendung diese höhere Leistung nicht erfordert, stellt die Zweiflanken-Rechteckschaltung eine einfachere Lösung dar.

Der Autor

Kengo Ohmori

ist technischer Produktmarketing-Manager bei Rohm Semiconductor. Er ist Experte für Leistungsbauelemente (Si, SiC und GaN) und deren Gate-Treiber-ICs. Ohmori verfügt über umfassende Erfahrung in der Halbleiterindustrie in den Bereichen Bauteilentwicklung, Produktmarketing/ -planung, Erstellung von Roadmaps, Konkurrenzanalyse und technische Unterstützung der Kunden.

- GaN-HEMT-Topologien für HD-LiDAR

- GaN-HEMT-Schaltung in Einflanken-Resonanzkonfiguration