TU München / Forschungszentrums Jülich

Kommen bald schnellladefähige Li-Ion-Akkus?

Wissenschaftler des Forschungszentrums Jülich und der TU München haben ein Verfahren vorgestellt, mit dem sich das Lithium-Plating direkt untersuchen lässt. Damit könnten grundlegende Fortschritte zur Entwicklung neuer Schnellladestrategien in greifbare Nähe rücken.

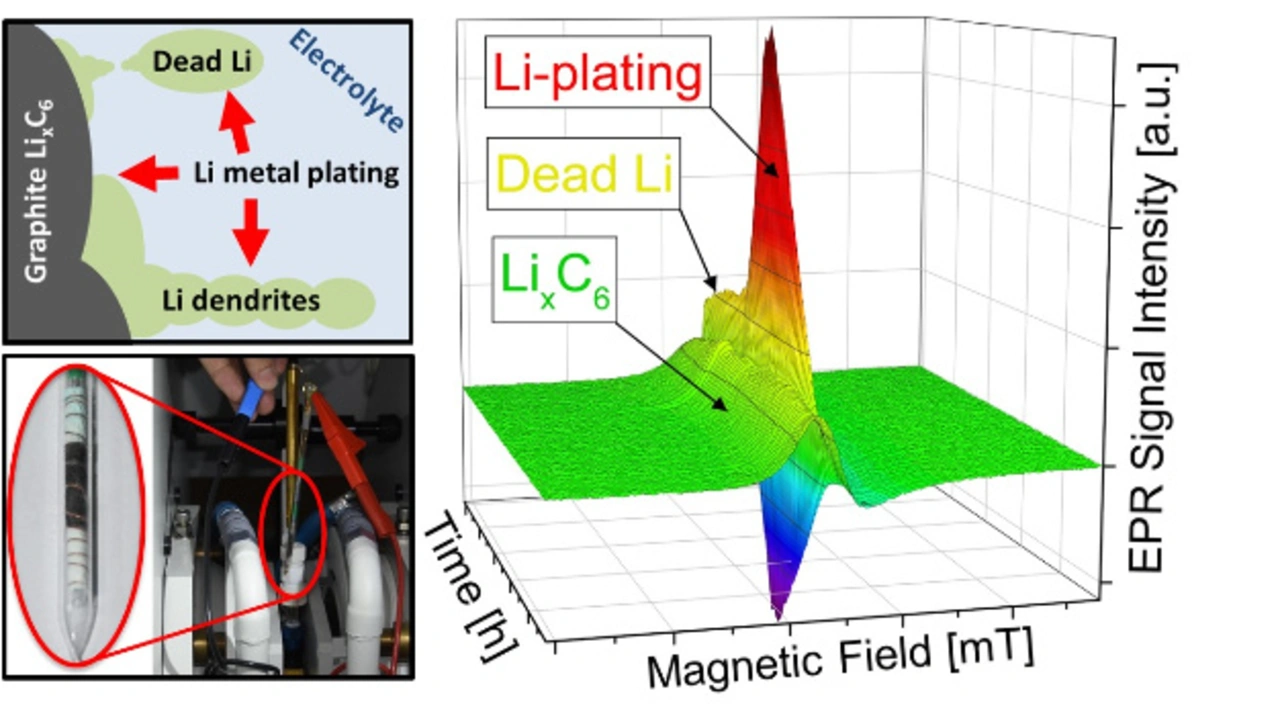

Lädt man Lithium-Ionen-Akkus zu schnell auf, scheidet sich an den Anoden metallisches Lithium ab. Dies reduziert Kapazität und Lebensdauer und kann bis zur Zerstörung des Akkus führen. Beim Aufladen der Batterie wandern positiv geladene Lithium-Ionen durch den flüssigen Elektrolyten und lagern sich in der porösen Anode aus Graphit ein. Doch je stärker der Ladestrom und je tiefer die Temperatur, desto wahrscheinlicher wird es, dass sich Lithium-Ionen nicht mehr in der Elektrode einlagern, sondern als feste metallische Ablagerungen auf deren Oberfläche anhäufen.

Obwohl in Grundzügen bekannt, gibt das Phänomen noch viele Rätsel auf. Denn wie und unter welchen Umständen Lithium-Plating einsetzt, ließ sich bis jetzt nicht direkt beobachten. »Mit gängigen mikroskopischen Methoden können wir die Batterie nur im Nachhinein untersuchen, weil man sie dafür aufschneiden muss«, erläutert Dr. Josef Granwehr vom Jülicher Institut für Energie- und Klimaforschung (IEK-9). »Dabei finden zwangsläufig weitere Reaktionen statt, die die Ergebnisse verfälschen.«

Selbst hoch entwickelte Verfahren wie die Neutronenstreuung erlauben bislang nur indirekte Analysen. Zudem ist die verfügbare Messzeit an Forschungsreaktoren oder großen Teilchenbeschleunigern knapp. Sie sind damit eher für grundlegende Untersuchungen als für langwierige praxisnahe Versuchsreihen geeignet.

Elektronen weisen den Weg

Das nun in der Fachzeitschrift Materials Today vorgestellte Elektronenspinresonanz-Spektroskopieverfahren (ESR) lässt sich dagegen – bei moderaten Anschaffungskosten – gut in den Laboralltag integrieren. Die Methode funktioniert ähnlich wie die bekanntere Kernspinresonanz-Spektroskopie (NMR), zielt aber nicht auf den Kern-, sondern den Elektronenspin ab.

»Die Elektronen werden dabei in einem von außen angelegten statischen Magnetfeld ausgerichtet«, erläutert Granwehr. Anschließend wird die Probe mit Mikrowellen nach ungepaarten Elektronen »abgeklopft«. Diese werden durch Mikrowellen zum Umklappen im Magnetfeld angeregt, was sich anhand der damit verbundenen Schwächung der Mikrowellenstrahlung messen lässt. Dabei kann die ESR zwischen metallischen Lithium-Ablagerungen und in Graphit eingebautem Lithium unterscheiden.

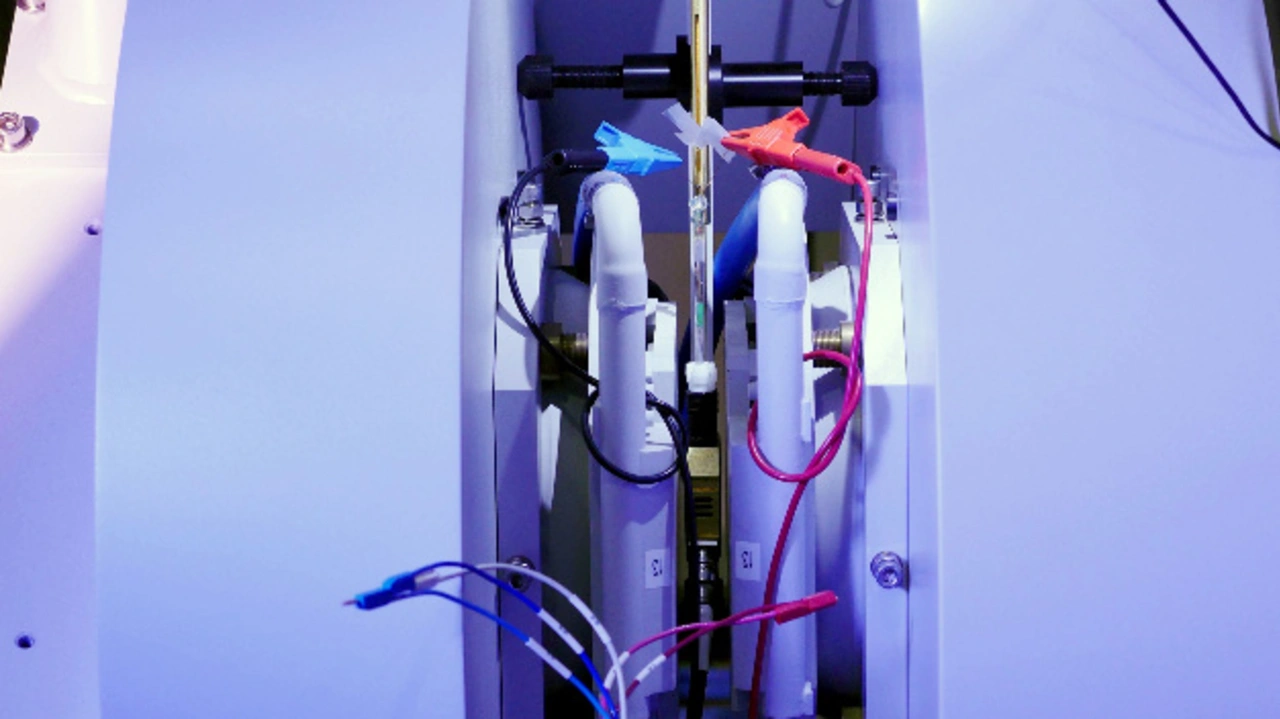

»Der Schlüssel zum Nachweis von Lithium-Plating mittels ESR war der Aufbau einer Testzelle, die kompatibel mit den Anforderungen der ESR-Spektroskopie ist und gleichzeitig gute elektrochemische Eigenschaften aufweist«, erklärt Erstautor Dr. Johannes Wandt. »Wichtig ist auch die Geometrie. Scharfe Messergebnisse sind nur dann zu erzielen, wenn die Probe nur dem magnetischen Feld, nicht aber dem zwangsläufig vorhandenen elektrischen Feld ausgesetzt ist.«

Um dies zu gewährleisten, hat er als Doktorand in der Gruppe von Prof. Hubert Gasteiger am Lehrstuhl für Technische Elektrochemie der TU München eine stäbchenförmige Zelle entwickelt, mit der sich die Bildung von metallischem Lithium direkt und quantitativ exakt nachweisen lässt.

Die richtige Strategie für die Schnellladung

»Mit diesem Verfahren wird es nun erstmals möglich, Lithium-Plating und die damit verbunden Prozesse differenziert zu untersuchen, was für eine Reihe von Anwendungen relevant ist«, erläutert Rüdiger-A. Eichel, Direktor am Jülicher Institut für Energie- und Klimaforschung (IEK-9). »Ein Beispiel ist die Entwicklung von sicheren und gleichzeitig schnellen Ladeprotokollen. Mit unserem Verfahren lässt sich jetzt der maximale Ladestrom bis zum Einsetzen des Lithium-Plating bestimmen sowie weitere Randbedingungen wie die Temperatur und Einfluss der Elektrodengeometrie ermitteln.«

Darüber hinaus eignet sich Methode als Testverfahren für unterschiedliche Batteriematerialien, etwa zur Entwicklung neuer Additive, mit denen sich der Effekt des Lithium-Plating unterdrücken lässt.

Originalpublikation:

Johannes Wandt, Peter Jakes, Josef Granwehr, Rüdiger-A. Eichel, Hubert A. Gasteiger, Quantitative and Time Resolved Detection of Lithium Plating on Graphite Anodes in Lithium Ion Batteries, Materials Today, DOI: 10.1016/j.mattod.2017.11.001